スト6の例えで進める「1on1対戦ゲームのランクマッチは人類にとって辛い、しんどいのか?」というお話

1. そも、勝率50%に収束する対戦ゲームのランクマッチは結構な割合の人類にとって厳しいものなのかも

対戦ゲームにおけるランクマッチでは、プレイヤーの実力が段階的に評価されて、最終的に勝率が50%に収束する。当然の話で、これはどんなに強いプレイヤーでも(比肩する強さを持っているプレイヤーがほとんど存在しないようなプロレベルのプレイヤーでもない限り)いずれは同等の実力者とマッチングされるようになるためだ。

しかし、実際にはオンラインがメインの時代、このランクマッチの勝率50%というのは、多くのプレイヤーにとって楽しさを感じにくいものとなっているような気がする。(そも、5割に収束する前に途中で辞めちゃう人が多すぎて収束するどころの話じゃないかもしれないが)

ゲームでこの辺りの話がおおっぴらに盛り上がったのはスプラトゥーン2だろうか?

勝率五割だと人間という生き物は公平感を感じにくいらしい。この引用元では人は勝率七割くらいでようやく公平感を感じるんだとか。

「システムの根幹である勝率が5割に収束するマッチングがゲームをつまらなくしている」というかなり斬新なゲーム批判が挙がった時、筆者は「勝率五割になるのなんて当たり前じゃん。五割にしないと公平にならないじゃん」と思ったけれども、個人の話に限っていうのなら確かに、勝率五割より勝率七割の方が面白いのは当然の話ではあるよなと。

勝率五割は最も公平なシステムであると同時に、人類が満遍なく不快感を感じてしまうシステムなのかもしれない。

↑ランクマッチで接戦だったり、毎回納得感のある試合内容であるのなら、どんなプレイヤーでも楽しいと思うだろうけど、システム上、そんなに都合の良いことなんて毎回起こるわけがない。

↑平均的な人類にとって、勝てなければ戦いそのものが面白くないし、面白くなければ続けられない。ゲームは娯楽と捉える人の方が圧倒的に多い中で、快不快のシーソーをしている状態をすんなりと受け入れられる人はそうそういない。

勝ち負けによるランクの変動は、短期的には上がったり下がったりすることが多くて、プレイヤーが本当に上達したかどうかを確認するのが難しくなる。短期的には上達を実感するステップが曖昧になる。

↑ 対NPCのゲームでは、装備やスキルなどの明確な進捗報酬があって、それによってできることが増えていくのがプレイヤーに実感しやすいし、多少のランダム性があったとしてもプレイヤーをもてなしやすい。

少しずつの小さな喜びやポジティブなフィードバックが継続的に得られる環境はプレイヤーのモチベーションを保ちやすく、長続きする。

これは多くの人に共通する感覚で、様々なゲームジャンルで、プレイヤーに少しずつの成功や達成感を着実に与えることで、モチベーションを高める仕組みが取り入れられている。

そして、こういったゲームでは、かつて苦戦した相手に再戦することで、自分の強さが上がっていることを実感できる。

しかし、1on1対戦ゲームのランクマッチをそのようにデザインするのは困難だ。プレイヤー同士の1on1対戦ゲームではそういったわかりやすい報酬が与えられる機会は自然と少なくなる。

1on1の対戦ゲームでは、技術や知識の向上が大きな上達やモチベーションとなるのだけど、これらは目に見えづらくて、数値で簡単に測れるものではない。技術が少しずつ向上していても、それを実感する機会はNPCが相手の一人用のオフゲーと比較しても少なくなりがちだ。

これが例えば高難易度を謳っているソウルシリーズだったとしても、プレイヤーが向き合うのは「学習可能な困難さ」であることが多い。常に相手は決まっているし。決まった行動をしてくる。目の前のことに一つ一つ取り組んでいけば、ゲームが上達するし達成感もあるだろう。

一方で1on1対戦ゲームのランクマッチでは、多くのキャラクターが登場し、対戦相手は毎回異なるプレイヤーだ。プレイスタイルや戦略が変わるため、学習可能な固定パターンがないことが多い。(そして時には接続状況などの外部要因も影響する)。

なので、プレイヤーが「強くなった」と感じられる瞬間がなかなか訪れない。敗北をしても、それを次に挽回できる日が果たしていつになるのかわからない。

常に取り組まないといけない相手や課題がコロコロ変わるのでよほど上位のプレイヤーでもない限り、予測不能な要素が大きくなるし、「学んで成長する感覚」が得にくくなってしまうし。ゲームはプレイヤーに直接的な「強さの証明」となるものが与えられない。

結果として、上達を実感できるショートステップが圧倒的に不足してしまう。

そして、対人要素があるゲームではもし成長できたとしてもレートシステムによって、かつて苦戦したプレイヤーに再戦することは格下狩りとなってしまうためご法度となっている。そのような当たり前の事情もあって、プレイヤーが自分の強さを実感できる機会は自然と少なくなる。

さらに、そんな環境でありながら、勝率五割のランクマッチはプレイヤーに対して敗北の事実を何度も何度も示し続けることで「現状あなたのプレイには何らかの問題があります」という事実だけを頻繁にプレイヤーに突きつけてしまうことになる。

これが例えば対人ゲームではないのなら、常にシチュエーションは同じだ。死んだ時に「何が間違っていたのか」は比較的明確であり、自分の操作ミスや戦略の誤りを把握しやすい。

一方、1on1対戦ゲームのランクマッチでは、相手の動きや戦術やシステムなど、何が足りていないのかを理解するのが困難で、「自分が何を改善すべきか」が見えにくい場合がある。

これがモチベーションを下げる一因となる。これは対戦ゲームでコーチングという概念に需要がある時点で明白だろう。

↑例えばスーパーマリオブラザーズの1-1なら、遊ぶことで自然とプレイヤーがプレイングの問題点に無意識に気づいてゲームを進めるようになっているが、そういった遊びながらプレイヤーのプレイングを即座に改善できる。「遊びで学ぶ」ようなデザインゲームは、むしろソロ用のゲームならではだろう。

スト6やってて一番つらくて腹が立つときって「何で負け続けてるのか」「何が悪いのか」がわからんときやったな。…

— ルンルン(本物) (@runrun_fake) September 21, 2024

しかし、これも当たり前と言えば当たり前なんだけど、いちいち立ち止まってゲームに長考を要するのなんて、それこそプレイ時間的に余裕があるような円熟したプレイヤーが初めてやるようなことであって。

ゲームを始めた段階のプレイヤーにとって、いちいち立ち止まって、ゲームを遊ばないで考える時間なんてそも無い方がゲームは長続きする。

つまり、全プレイヤーの敗北が五割になるデザインは、プレイヤーによっては早い段階で思考を過剰に促してしまうので、初期の上達に対して一番大切である「漫然と遊ぶプレイ時間」を結果的に奪ってしまうことになる。

特に、細かな要素が多く。自由にキャラクターを動かせるようになるまでに時間がかかるスト6のクラシックは基本的な操作部分が非直感的だ。勝率五割のランクマッチとの合わせ技で、プレイヤーの足を引っ掛けやすい。

具体的なケースとして、他ジャンルの直感的なゲームが得意な実戦派、感覚派のプレイヤーの例を挙げさせて欲しい。

このプレイヤーは、今までのゲーム経験と同じノリで行けると勘違いしてクラシックの豪鬼を選択してスト6のランクマッチにいきなり突撃してしまった。

↑それをやってしまうと、まるで公道で無理やり走らされているレーシングカーのように多大なストレスを抱えることになる。

こういうプレイヤーは必要な技術を揃えて、考えなくなって(躓かなくなって)からが強かったりするのだが、前提が整う前の早期の段階で「敗北」という名の赤信号で足止めを何度もくらってしまい、結果漫然とプレイ時間を稼ぐことが困難になってゲームを辞めてしまうわけだ。

このような様々な要因があって、プレイヤーはランクマッチで成功体験を得づらくなってしまっている。

↑そのような様々なプレイヤーが躓く要素をスキップしようとした結果、現代の1on1対戦ゲームはプレイヤーがわかりやすい成功体験を得るために、自分のキャラクターの動きばかりを洗練させることが吉となりがちで、中級者帯くらいまでは攻撃と攻撃のぶつかり合いになってしまいがち。

なんなら、メーカーは初心者が簡単に勝てるわからん殺しができるキャラクターを導入しようとしたがる節がある。

↑本田や今作初登場で、キャラ選択画面での使いやすさが『イージー』に設定されているリリーなどは今日勝てるキャラクターの筆頭だろう。

なんなら、上級者プレイヤーは初心者に対しては自キャラの攻撃力を上げてひたすら勝利を得られることを推奨していたりする。

↑これらの解決策(今日勝てるキャラクターを使う or 自キャラの攻撃力を上げる)は、勝ちたい、勝てないというプレイヤーに対してはまず間違いないものであり、有効である一方、そういう風潮に対してゲームの意図に対する不一致を感じているプレイヤーはいるだろう。

1on1対戦ゲームの多くは、対人ということで相手の動きを読み取ることや、リアルタイムでの対話を重視している。

そのため、「相手が対応できない強キャラを使う」「自分のキャラクターの操作に集中して自分の攻撃力を徹底的に鍛える」というアプローチは、ゲームが本来提供しようとしている「対戦相手との駆け引き」の要素を特定のレートに到達するまでの結構な期間軽視することになってしまう。

↑相手の行動を予測して、対応するところに対戦ゲームの魅力があると考えているプレイヤーにとって、極端なわからん殺しができるキャラクターを使ったり、自分のキャラクターの操作技術を向上させて、通じないレベルになるまでとりあえず攻撃力を上げる、攻めまくれというのが腑に落ちない、やってて楽しくない、納得できないと暗に感じているプレイヤーは実は結構いる。

もちろんそれに対して「今はそこじゃない」「何もわかってねえ中級者風情が調子に乗るな」という指摘が飛ぶのも重々理解できる話ではあるのだが。ゲームの本質的な楽しみ方として、相手の行動を読むことやリアルタイムでの相手の出方が重要であると感じるのは自然なことだ。

ゲームが持つ「対話性」に魅力を感じるプレイヤーにとって、単に技術を鍛えることにフォーカスするアプローチでは満足できないこともあるだろう。

例えばストリートファイター6では、攻めや荒らしが得意なキャラを使い、ひたすら攻撃面だけを磨くだけでMR1600(上位5%)くらいまでならギリギリ到達できるという上級者の意見がある。

これは極端な例かもしれないが、実際に攻撃偏重の戦術で一定の成功を収めることが可能であり、駆け引きや心理戦が重視されるのが上位層の特権となってしまうという現状は、1on1対戦ゲームの本来の魅力を享受できないプレイヤーが多いことを示している。

ある程度そうなってしまうのは仕方のないこととはいえ。ゲームを遊ぶプレイヤー全体の攻撃力だけが上がってしまうこの状況は、駆け引きや戦略がゲームの本質であるはずの対戦ゲームにとって、もったいないと言わざるを得ない。

↑攻撃面ばかりを磨き、相手を一方的に封殺することである程度のレートに到達できる現状、即ちゲーム全体で攻撃力ばかりが上がっている環境は、1on1対戦ゲームが持つ本質的な駆け引きや読み合いの魅力を損ないかねない。どのゲームでも特に中級者層では、攻め一辺倒の戦術が通用してしまい、駆け引きの奥深さに触れる機会が限られている。これは、1on1対戦ゲームが本来持つ多様なプレイスタイルや戦略性を結果的に軽視してしまっているように感じられる。

↑余談だが、格闘ゲームのスト6においてモダンというシステムはそういった自キャラの攻撃力ばかりに特化した中級者プレイヤーを普通に立ち回るだけで屠ってしまう抑止力のような存在となっていたりする。

ゲームに丁寧に取り組むクラシックプレイヤーはモダンプレイヤーに強く。

モダンプレイヤーは自キャラの攻め、荒らし重視のプレイヤーに強く。

自キャラの攻め、荒らし重視のプレイヤーはゲームに丁寧に取り組むクラシックプレイヤーに強い。

ランクマでは、この三すくみになっているのではないか・・・と思うことがたまにある。

そしてそも、勝率五割の真剣勝負の場であり、そこに一人で向き合わないといけないランクマッチが、実質的なメインコンテンツとなってしまっている・・・というのが現代の1on1対戦ゲームのストイックなところであり、厳しすぎる部分なのかもしれない。

もちろんこの状態をストリートファイター6が放置しているわけではない。マスターまで勝率は五割以上である必要はなく、実際には45%もあれば到達できるようになっている。

もっとも、これはプレイヤーが勝てていないという事実をランクの上がりやすさで誤魔化しているだけに過ぎなくて「ランクが上がっているけれど勝率は結局五割以下じゃないか」と、欺瞞に感じるようなプレイヤーもいるかもしれない。

↑その他にも、もちろん、ゲーム開発者は対戦以外のモードも提供してくれているけれど、1on1対戦ゲームにおいては、メインコンテンツが対人戦であるという文化・風潮は当然ながら強い。

特に格闘ゲームは、他の人気ジャンルと比べても1on1のガチ対戦が標準であり、ストイックな面が際立っている。(そこが最大の魅力でもあるので、対人をおざなりにするわけにもいかないだろうし)

最新作の『ストリートファイター6』などでは多少カジュアル寄りになったし、「対戦以外の要素を盛り上げて新規ユーザーを増やす」方法が模索されているような気がするけれど、全然違うゲームモードをシーズンごとに開催するみたいな、カジュアルな横の遊び方を次々に構築したりとか、そういった方面からプレイヤーの定着や長期間のプレイを促すことはまだまだ難しいだろう。

定着という観点では結局どこかの段階でゲームの中身を問われることになるけれど、その中身、つまりストリートファイターというゲームシリーズ自体が、そもアクション性が低いキャラ同士がやりあう地上戦がメインであるフレーム単位で展開される格闘ゲームという、とてもストイックなデザインをしているし。それがこのゲームの良さ・長所・得意分野でもあるためだ。

よく、ランクマで苦しんでいるプレイヤーに対して「他のモードがあるのだからそっちを遊べばよい」という意見を持つ人がいるけれど、ランクマに人が集約されるのは、プレイヤーやメーカーがそういう文化を構築した結果出来上がったイメージに引っ張られているという全体傾向的な問題なので、個人に集約したアドバイスをしても問題の解決には一歩届かない気がする。

2.1on1対戦ゲームのランクマッチを続けられるのは、「才能」なのか?

①性格的な得手不得手はあるかもしれない

1on1対戦ゲームのランクマッチでは、チームゲームと違って100%自分が試合をコントロールする。つまり、試合展開を味方のせいにしたり、「味方ゲーだから多少の敗北は想定内」「負けたけど俺だけは周りより上手かった」みたいな割り切り方は許されない。

そんな状態で常に接戦が続くため、集中力が必要とされ、精神的な負担も大きくなる。そして先程述べたように、ほとんどのプレイヤーは勝率五割だと楽しさよりもネガティブな感情の方が勝ってしまうのでランクマッチを続けられない。

これは筆者の体感でしかないけれど、1on1の対戦ゲームを本格的に始めた全体のうちの大体6~7割くらいのプレイヤーは現代のランクマッチに対して漠然とした苦手意識を持っていて、その中の半分くらいは、考え方を変えたりどんなに努力をしても、ランクマッチを一人で黙々と継続することができないんじゃないかな〜と思うことがある。(これは格闘ゲームだけでなく、スマブラSPのガチ部屋などでもある話だと思う)

普通にランクマをやるだけでも結構厳しいけれど、その中でも特に、HSP(Highly Sensitive Person)や生来的にストレス耐性が低い人々にとって、ランクマッチは非常に厳しい環境だろう。完璧主義なプレイヤーにとっても、躓く頻度が高くなると継続は厳しい。

それと過度に負けず嫌いな人。負けず嫌いは対戦ゲームで大切な要素だけど、これが強すぎるのも問題だ。負けること自体が嫌になりすぎてゲームをやめてしまうからだ。また、人と一緒にゲームを遊ぶことに価値を見出すようなタイプのプレイヤーも向いていないかもしれない。

先程も述べたように「基本的なゲームデザインや、ストリーマーや大会によって、勝敗が重視される風潮や価値観が強調されている昨今、対戦要素が中心となるランクマッチはそのゲームの特性が最も顕著に表れる主役のような扱いをされがちなモード」なのだけど。

そういった主流にそのまま乗っかってしまうとほとんどのプレイヤーがゲームを継続するのが困難なデザインになってしまっている。

これはプレイヤー人口を増やす上での課題だと思う。

②そのゲームが持っている特有の個性やデザインと、ランクマッチの相互作用で特有のストレスが発生するパターン。

これは、そのゲームの本来の持っている性質とランクマッチが組み合わさると特有のストレスが発生するパターンだ。

例えば、ランクマッチを黙々と遊ぶという観点で、スト6(もちろんスト6に限った話でないけれど)はある意味かなり凶悪なゲーム性をしている。

全体的にキャラクターの運び性能が高い(ケンやキャミィ、エド、ラシードなどが取り沙汰されるが、それ以外のキャラクターの運搬も割と大概だろう)上に画面端が強く、起き攻めがループして、結果として操作のできない時間をさらに増やしてしまう長いSA演出なども頻発する。

お互いを警戒してミスを咎められる余程の上級者同士でもない限り、展開次第ではプレイヤーがキャラクターをほとんど動かせない時間ばかりが積み重なる。結果としてプレイヤーが全力を出し切れないまま試合が終わるのでストレスになりやすい。

また歴代の作品と比較しても、短期決戦だと運の要素が強く感じられるようになっていて(もちろんどんなゲームでも運の要素が完全にゼロというわけではないが)、ダメージが大きく、一発で逆転されるダメージが大きすぎて取ったはずの体力リードが一瞬でめくれたりする。

↑ゲームを深く知らない段階のプレイヤーでもわかりやすい、見栄えが良い、遊んでいて爽快などという理由から、メーカーは率先して「一回で極端にリターンが取れてしまう火力が高いゲームを構築したがる」。

(こういうゲームは、「減りすぎ!」とか「火力高すぎ!」というワードがユーザー間で頻出する)

しかし、小さな有利を積み上げるデザインではなく、一回で極端にリターンが取れてしまう火力が高いゲームは継続して遊ぶプレイヤーの納得感を減らしてしまうのである。

スト6では他にもジャストパリィからの後ろ投げ、さし返しワンミスでのキャンセルラッシュ、立ち回りでのドライブインパクトに、決まったタイミングでじゃんけんを連発させてそのままゲームが終わることもある柔道など、これらは厳密には運ではないのかもしれないけれど。二本先取という短い尺で見たらプロでさえ同格同士で理不尽な結果が起こるし、一先なら多少実力が離れていてもゲームは壊れうる。

このような事情もあって、スト6においてプレイヤーは自分の選択がどの程度ゲーム結果に影響を与えたかを実感するのが困難になるし、ゲームの中で自分が個性を発揮できていると感じられる時間が短くなる。

また、スト6は複雑な数字のゲームからの脱却のためか、通常技はガードされると不利となっている。その関係で自分から技を率先して振りに行けない。しかし、一回相手に触られたら極端にゲームが動いてしまうので、ゲームのレートが上がれば上がるほど、待ち展開自体は増えるし。お互いがお互いの火力を警戒した結果、しゃがみで警戒しながらローリスクな小技ばかりを擦ることになる。

加えて、これも仕方のないことなのだが、ストリートファイターシリーズの由緒ある人気キャラクターたちというのは格闘ゲームというジャンルが円熟していなかった時代にデザインが構築されているのでどれもこれも現代で見たら強すぎる個性を持っている。

↑しゃがみで待つガイルやワープして腕を伸ばすダルシム、間合いをスキップする突進技だらけの本田、トリッキーな動きで専用の対策をしないとロクに対戦が成立しないブランカ。異常な火力のコマ投げを常に意識させてくるザンギエフなど、これは他所でも言われていることだけど「もしも本作が初登場だったらまず間違いなく炎上しているようなデザインをしている初期キャラクター」は結構いるかもしれない。

しかし、こういったキャラがやたらと派手だったりとんでもない性能をしていたりするのは、見栄えを派手にして売り上げを上げようとしている意図もあるのかもしれない。その結果、ゲームがインフレしてしまうという考え方だ。

上昇からの空中機動変化行動が多数付与されているキャミィ、ベガ、強いというお約束を守らなければいけない豪鬼なども、技単体の性能で見たら割と滅茶苦茶やっている。

↑そして、そういった個性マシマシのキャラクターに対抗する(個性が埋没しないようにする)ために、スト6では新キャラも個性マシマシのぶっ飛んだデザインをしていたりする。

しかし、これらの過去作のキャラクターはかつての人気を背負っているブランドのようなものを持っている。なので、登場させないわけにもいかないし、大幅にリワークしたりするわけにもいかない。(実際、スト3の時に登場させるキャラクターを一新させたが、上手くいかなかったという話も聞く)

そういった事情があるとはいえ、こういった運の要素と極端なデザインのキャラクターがお互いぶつかり合う結果、余程の上級者でもない限り一試合ごとに試合展開や快不快の天秤の行き来が極端になりがちで、プレイヤーは何が成功で何が失敗かが不透明に感じる。

快不快を行き来するならまだましな方で、人によっては勝っても嬉しさや上達を感じられなくなってしまうこともあるだろう。(例えば、ケンを使って真剣にゲームに取り組んだ結果、画面端柔道のじゃんけんをやっている時間が相対的に長くなりすぎて、ゲームを操作している。プレイヤーが個性を発揮している時間が短いと感じてつまらなくなってやめてしまうみたいな、即ちプレイヤーによっては勝ってもモヤモヤするケースはこの勝利の喜びを損なう部分に該当する)

結果として、プレイヤーによっては、目の前の一試合一試合にフォーカスしてしまうと感情の上がり下がりが極端に激しくなって、精神的に疲弊してしまうこともあるだろう。

このような不確実性の数々は、プレイヤーの期待と結果のギャップを拡大させて、負けたら精神的なストレスにつながるし。この運要素の部分に関しては、勝っても成長を実感しづらいノイズになりがちだ。

ただし、どんなゲームにもランクマッチには方向性が違うだけで特有のストレスはある。

スト5だってゲームが定着するまでのストレスはスト6以上だと筆者は感じたし、最終バージョンに至るまでのゲームバランスの崩壊度はすさまじかった(そも、ネット対戦が成立していなかった時期すらある)。lolやスプラトゥーンなどのチームゲーなら、プレイヤーは弱い味方にイライラしているし、スマブラSPなら優先ルールだったり、回線や入力の遅延だったり、バランス調整が終わってしまった事実であったり、一先が当たり前の世界戦闘力の仕様にイライラする。(つまり要するに、このランクマッチというモードとの相性に関して、スト6だけが致命的に大きな問題を抱えているというわけではないということが言いたい)

③「人とやっている感じがしない」が故のストレス

ランクマッチは対戦相手と通話しながら対戦を行なっているわけではないので、生きている人間と同じゲームを遊んでいるという意識が薄くなった結果、プレイヤーが試合の内容に過度にフォーカスしやすくストレスや怒りを感じやすい。

誰だって、同じクソプレイをされるにしても、ランクマの匿名の全然知らないプレイヤーに無言で連打されるより、身内と通話しながら試合した方がおちゃらけた空気になるだろうし。多少はストレスは低くなるだろう。

↑ここだけの話だが、格闘ゲームの対戦バランスを調整している人は実際に完全に一人でランクマッチに挑むプレイヤーの視点に立っていない(常に人と対面で話し合って対戦しながらゲームバランスを調整している)んじゃないか? と思うことが例えば、こんな汚物みたいな、誰がどうみても初心者をボコボコに打ちのめして引退させる効果ばかりが強すぎる。スト5よりもひどくなるとは思っていなかったメチャクチャなデザインのエドモンド本田を、ゲーム稼動直後から一年間も放置した挙句に結局調整が入った後も尻と頭突き自体は全然振り回せる技のままだったりするので結構ある。

対面で人と遊ぶのと、一人で黙々と遊ぶ。それぞれの環境で同じクソムーブを押し付けられた時、ストレスの受け方は違ってくるのだ。

まさか格ゲーの調整に携わる人間が単独でランクマに潜ったりせず、実際の一人で遊ぶ時のプレイフィールを一切確認すらせずに「この本田の尻はやばいっすよ〜wwwwwwwww」みたいなノリで開発者同士で談笑しながらゲームを調整しているなんてことは・・・流石にないと信じたい。

④そも強ければなんでもありのハングリーすぎるランクマッチと相性が悪い人も

中には短い試合数ではなく同じ相手との連戦が楽しいと感じるプレイヤーもいる。彼らは全力で目の前の対戦相手や課題を一つずつ攻略していくことに喜びを見出していて、ランクマッチの2本先取ルール(スマブラに至っては仕様のせいでほぼ一本先取)にストレスを感じることが多い。とはいえそこに面白みを感じるのは何もおかしなことではない。

先も述べたけど、これは同じ相手と戦うことで学習可能な固定パターンを学べるため一期一会のランクマッチの環境と比較して、ストレスが少なくて済むと感じるプレイヤーなのだろう。

このようなプレイヤー達は着実な成功体験が欲しくてゲームを遊んでいる。

なのでスト6の場合、初心者でありながらクラシックの道着キャラを選んだり、ダルシムやブランカ、本田、ガイルといった全然違うミニゲーム要素が強いキャラクターの押し付けやら荒らしプレイや、ランクマッチの今日勝てる戦法にメチャクチャやられて強い苛立ちを感じる傾向にある。(その一方で、この手のプレイヤーは取り組みが丁寧なので雑な攻めや荒らしで勝とうという気概が薄く。相対的にモダンなどに対して苛立ちを感じないことが多い)

こうしたプレイヤーは、雑に勝ちたいわけではなく。ある意味ゲーマー気質というか、わかりやすい成功を積み重ねたいタイプなのだろう。

しかし、都度キャラ対策を組もうとしたりするので、ランクマッチで躓くたびに、別のゲームモードを遊ぶけれど適切な相手を探すのにも一苦労しがち。

と・・・こういった要因の数々でランクマッチを続けることが困難なプレイヤー達は、自分のメンタルヘルスを維持するために、特別な戦略や工夫が必要となるが、それでも適性がない場合は、1on1ゲームのランクマッチを続けるのは難しいかもしれない。

3.このようなランクマッチで挫けている人に行われがちな処方箋とその問題点

と、ランクマッチが多くのプレイヤーを篩にかけている一方、1on1対戦ゲームのプロや上級者は、「ランクなんてものは指標でしかない」「長期的に上手くなれれば良いので、成長を楽しもう」「続ければ上手くなる」というアドバイスをしがちだ。

だけど、最近こういうプレイヤーに投げられがちな、一日一つ強くなる 成長を楽しむという言葉は、ある程度面白さを感じて継続の波に乗れた結構な上級者に対して効果的なアドバイスなのであって、ランクマッチが定着する前の段階にいるプレイヤーにとっては、ちょっと目線が高い気もする。

勝つことや強くなること以外に、ランクマッチで自分の自己成長を楽しむ という見方をしていたりするけれど、真剣勝負の場で自己成長を楽しめるのは、ゲームへのモチベーションが燃え尽きずに、相当長い尺で物を見れてこそ。

彼らはゲーム内の試合とは別の目標を持っていて長い目線で物事に取り組む。

一方で、ほとんどのプレイヤーは今この瞬間を楽しんでいる。

つまり、今が楽しい。ゲームの画面の中で起きているこの試合の中の出来事が楽しいという考え方をしている。これはおかしなことではなくて、普通のゲーマーは大体そうだ。そのゲームを遊ぶためにゲームを買ってるのだから。目の前のゲームに集中するのは自然なことだ。

大会など、別の指標や長期目線を持っていない大多数のゲーマーにとって「今、目の前の画面の中で起こっていることが全て」なのだ。

そう、目の前の画面の中の今が全て。

ほとんどのプレイヤーは上達する、大会で優勝するみたいな別の目標など持っていなくて、いつまでも目の前で起きていることが楽しいと感じるからそれをやり続ける派なのだ。

なぜそういうプレイヤーが多いかというと対戦要素のない娯楽要素の強いオフラインゲームというものはそういう風に作られているからだろう。

しかし、その一方で対戦ゲームというものはストイックであり、目の前の勝ち負けばかりに執着してしまうと実は大して面白くない。

そういったゲームを普通に取り組もうとするプレイヤーにとってランクマッチというのは毎試合毎試合がプロにとっての大会だったり、負けたくない相手に対して全力を出して戦っているようなもので、要は常に真剣でいなければいけない本番みたいなものになりがちなのだ。

(もちろん、これはわかりやすい例え話であって、プロプレイヤーのプレッシャーの方が圧倒的に上だ。それを軽視しているわけではない)

ランクマッチやLP、MRの問題にぶつかっているプレイヤーからすれば考え方でどうにかなる問題ではなく、目の前の試合が辛くなってしまうとどうやっても続けられない。

加えて、プロゲーマーは(過去の時代の移り変わりや成功経験を経て)自然とランクマッチの環境に適応できた人が多い。

つまりこれは(波に乗れた。生き残れたという)一種の生存者バイアスに基づいているアドバイスであって、今を気にするなというのは現代全ての新規プレイヤーに対する万能の処方箋というわけではないように感じることがある。(むしろ、自分には適性がないのだなんて割り切りから挫折感を強めることすらあるカモ・・・)

そも対戦ゲームの上級者は、イロレーティングなどのシステムで適切な相手とマッチングされるとはいえ、実際には勝率が高く、自分が継続して勝ち続けられるポジションにいることが多い。

そのため、ランクマッチをプレイする中で自然と自信を持ち、ポジティブなフィードバックを得やすく、ゲームを続けるモチベーションも保ちやすい。上級者にとっては、日々の対戦で勝利を重ね、自らの実力を再確認する瞬間が多く、ランクマッチの場は自分の成長や成果を示す舞台として機能しているため、楽しさが感じられるのも当然だろう。

そして、他のゲームから流れてきた場合でも、彼らには格闘ゲームで上達するための確かな基盤が既に身についている。初めは慣れない部分があったとしても、過去の経験から得た「うまくなってきた」という成長の実感があるため、多少の壁があっても乗り越えやすい。自分の中で「上達するプロセス」が明確で、スキルが積み上がる手ごたえがあるため、継続しやすいわけ。

一方で、そのジャンルの中級者や初心者にとっては、そのような実感を得るのは簡単じゃない。

彼らはまだ自分がゲームを続けて本当にうまくなれるのか、その保証も確信も持てていない。特に初心者は、自分の成長が見えにくいため、自信を持つことができず、勝てないことで挫折しやすくなる。勝率が低いためにポジティブなフィードバックを得にくく、たとえ少しの進歩があっても「成長している」と感じられることが少ない。このように、自分が強くなれるかという確信がないために、不安や諦めの感情が先に立ちやすいのが中級者や初心者の特徴だ。彼らは勝利する機会が限られているため、勝ったときの喜びも少なく、成長の実感を持てないままプレイを続けることになりがち。

こうした状況では、勝てないストレスが蓄積し、ゲーム自体が楽しくないと感じる原因にもなる。結局のところ、自信が持てない初心者や中級者にとっては、ランクマッチは「楽しさ」よりも「つらさ」を感じる場面が多くなり、継続することが難しくなるわけだ。

4.自分の「内的動機」で物事に取り組める新規プレイヤーは稀かもしれない

ランクマッチを苦もなく続けられる才能のあるプレイヤーは、他人に評価されてどうこうではなく。自分自身の内的な動機で目標を構築する。

彼らは他人との比較ではなく、長期的な自分自身の成長や目標に集中していて、日々の積み重ねを楽しんでいるから練習の場としてランクマを続けている。今この瞬間に他人と比較してどうこうという視点ではなくて、自分なりの成長に重きを置いている。こういうプレイヤーは純粋に格ゲーを遊んでその体験が楽しいという、つまり周囲の流行がどうこうとは無縁だ。

一方で、圧倒的大多数の外的動機で考えるプレイヤーは、周りが遊んでいるから試しにやってみようというプレイヤーだろう。他人からの評価や社会的な評価にばかり重きを置くため、自分なりの目標を見出すことができず。長期的な成長という目標に対して黙々とやっていくのがはっきり言って困難だ。ゲームそのものを楽しんでなんぼという考えもあるため、目先のランクマッチの上下や目の前の試合にフォーカスされがちで、そのストレスが楽しさを上回ると、継続が難しくなってしまう。

↑成長曲線というのはどこかの段階で止まるし、大体のプレイヤーは壁に当たったら飽きて辞めてしまう。ランクマで少しずつの成長なんて楽しめねえよ畜生め!

加えて、最近の対戦ゲームは、ゲームセンターの中での最強みたいなアイデンティティの確立が困難だ。プレイヤーは良い意味での盲目になれないというか、すっ・・・と冷静になってしまう。

ゲームを購入したらいきなり世界中の強者達と戦わされる。自分の上位互換なんて見渡せばいくらでもいるのが一眼でわかってしまう。

今の時代、競技性を上げてエンタメにしようとしたり、過疎を避けてユーザーを集めるためにはどうやってもランクマッチというモードが必要になるんだけど。それでもプレイヤー同士を争わせて強さを視覚化する。突きつけてしまうことによる不幸も存在するのかもしれない。

そういう視点で見てみると、現代の1on1対戦ゲームを一人で始めて、ランクマッチで長期的な目線で少しずつの自分の成長という歩みを楽しめるプレイヤーは早々いないんじゃないかと思う。

これは勝ちを目指している新規プレイヤーがゲームを続けるのに厳しい環境だ。

というか結局のところ、今上手いプレイヤーたちも、最初は他人と比べて自分が優れているのだと感じたからこそ、アイデンティティーを確立して、面白さを感じられて、ゲームを続けることができ、その結果、内的動機の目標を持つことができたんじゃないだろうか?

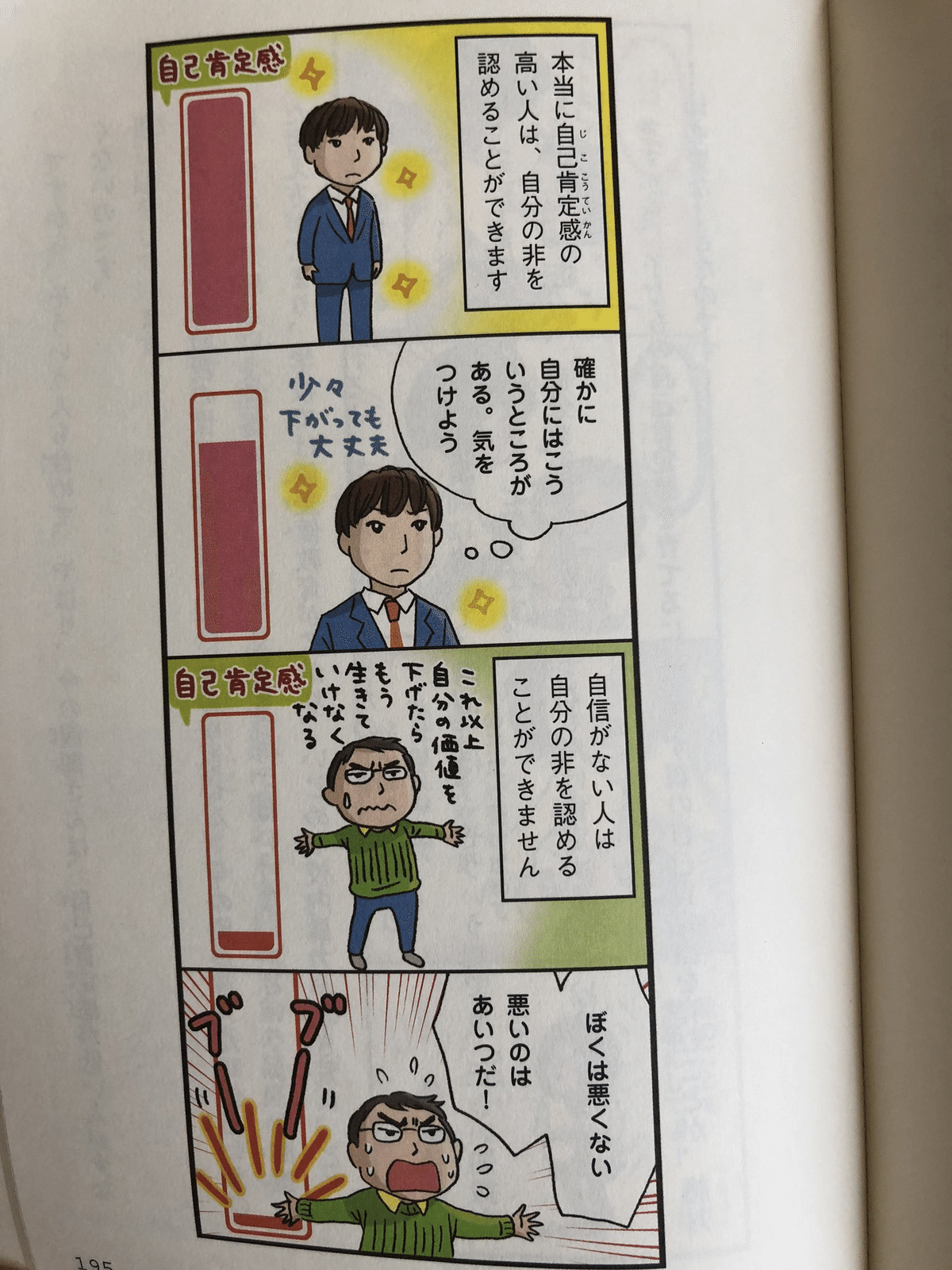

ふと思ったんだけどこれ「普段から勝ってる側の思考」だよなあって pic.twitter.com/VFhozOgVEQ

— メテオール (@DiMeteora) August 28, 2024

↑ゲーセン時代の、感受性の豊かだった頃に、他者と比較して勝っているからこそ今がある。楽しい だから今は違った目線でゲームを続けられているというプロプレイヤーも中にはいるかもしれないし、かつてのプロ達の中にも、今の環境でゲームを始めたらモチベーションを保てないという人はもしかしたら結構いるかもしれない。

↑最初の自信をいまいち構築できない初心者〜中級者くらいの段階で、一人で黙々とゲームを遊んで勝率五割を延々と突きつけられて、それでもストレスを流せる人は相当才能があると思う。人によってはストレスを受け入れられずに相手のプレイヤーやキャラクターに感情的なヘイトを向けてしまうこともあるだろう。

5. 圧倒的多数派である「外的動機タイプ」のプレイヤーがゲームを楽しんで、長続きをするための工夫とは?

「他人と比較してどうこうではなく。自分の中の目標を目指す。昨日の自分を超えていく」

いや確かに、この思想が継続できるのならば一流になれるだろう。しかし、対戦ゲームを遊ぶ全プレイヤーがこんなメンタリズムを持ってランクマッチに挑んでいたらそれはそれで気持ちが悪いっていうかなんか怖い。

そもこういう考えを持ってランクマを回せる人というのは、(格ゲーでよく言われがちな)真っ当に良い意味での馬鹿、いい意味で愚直に普通にゲームに取り組めるタイプの人だ。こういう人たちは、なるべくしてゲームを楽しく続けて強くなっていく。

その一方で、この記事の筆者みたいな最低のへそ曲がり野郎は、四流も良いところだ。正直普通にコツコツ対戦しながら少しずつ成長していっても、ただ強くなるという目的で取り組んだら、自分で細かい目標を立てたいとも思えないし、細かい部分的な成長を自分で見出すことに面白さなんて微塵も感じられないし、そも見出せないようなルール無用のクソ野郎である。

「俺以外に強い奴なんてランクマッチで腐るほどいるのに、同じ枠でゲームを普通に遊んでいて楽しいわけがねえだろ! ただ強いっていう状態そのものに、個性なんて感じられねえからなあああああああ!」(お前もう格ゲー自体むいてないだろ)

まあ、ここまで極端でなくとも現状のランクマッチシステムは完全な新規プレイヤーにとってよほど極端な才能がない限り、ひたすら打ちのめされて、ひたすら負けても雑草魂を持って続けられる人しか生き残れない。

そして、そこまでメンタルをすり減らすくらいならば、たくさん存在する他のゲームに流れて行ってしまう。

では、いきなり世界中の強者と戦わされるランクマを回すのがしんどい。外的動機を持つプレイヤーが1on1対戦ゲームのランクマッチをこなせるようにするにはどうすれば良いのか?

①「邪道な外的動機」を探してみる。普通に楽しめないのならいっそゲームを破壊することを楽しんでみる。闇のアイデンティティーの確立を目指す。

そこで思いついた!

ゲームを長く続けるためには、必ずしも真っ直ぐにコツコツランクマをやって自己成長を目指す必要はないんじゃないだろうか?

↑最近格闘ゲームのシステム上の問題が取り上げられた。

ここでも書かれている通り、常に勝率五割の対戦ゲームのランクマッチは公平であると共に、常に自分と同じくらいの実力の相手としか戦えないので、すなわち俺が強いという実感が湧かないので面白さを感じるのが難しい。

「ゲームからの報酬が少なくても、自分で報酬を見出せる人」以外はモチベーションの維持が困難であるという問題があるという指摘だ。

↑つまり、内的な成長にフォーカスできていない大多数のプレイヤーにとって、常に同格と戦わされる今の環境は俺は前よりも強くなったぜ あいつらに勝てるようになったぜ! アイツを愚弄できるようになったぜ!という実感や優越感が湧かないしゲーム側の報酬も少ないというわけだ。

だからと言って、この記事でも書かれている通りゲームシステムが雑魚狩りを推奨する訳にはいかない。これは当たり前の話で、格下を狩れるシステムはゲーム人口を減少させることにつながるからだ。

しかし、全く違う形で格下狩りをしてみれば良いのではないだろうか?

②プレイ時間を稼ぐために、楽しんで合法的な雑魚狩りをしよう!

いや、もちろんサブ垢を作っての初心者狩りなど論外だ。この記事ではそういうことを提示したいわけではない。

たとえば、あなたの性格が極端に悪いのなら、相手にどれだけ嫌な思いをさせるかを考えて遊ぶことで精神的な優位を感じるというアプローチがある。具体的には、本田やダルシムみたいななんで続投しているのかわからないレベルの破綻したデザインのクソキャラで、どれだけ同格のプレイヤー相手に嫌な思いをさせるか、ゲームを徹底的に破壊できるかを本気で考えてみる とか。

↑どれだけ嫌われようとも、勝利という目的を目指しているのなら許される世界。それが格闘ゲームだ!

例えばリリーのような遊んでいる人が一体どこに魅力を感じているのかさっぱりわからないレベルの謎のキャラを使って、相手プレイヤーにクソくだらないジャンケンをどれだけやらせ続けるかを徹底的に練習して

「定価8000円のゲームを買って、あなたが今やっていることはただのジャンケンですが、ご機嫌いかがでしょうか?」

とか画面でドヤ顔することに対して楽しみを見出す。そして、実際にそれで強者相手にもじゃんけんを押し付けられているのなら強くなれた、正義という狂った思想だ。

他にも(これは流石に邪悪すぎると思うし、やられたら自分自身ブチギレる気がするが)例え勝ち上がれなくとも大会でどれだけ対戦相手を荒らして事故らせるかを徹底的に考えてゲームを練習してみるとか。

↑これは思いついておいてなんだけど、思想が邪悪すぎるかもしれない。真面目に学問を勉強している人に迷惑をかけようとする無知な陰謀論者みたいだ。

別に、こんな極端なやり方でなくても良い。

有利なキャラを使って不利なキャラを徹底的に虐めることを目指すとかでも良い。

たとえば、ダルシムを使って他のキャラ全員にはボロ負けするかもしれないが、ザンギエフにだけは絶対に負けないように練習し続けて、「ザンギ殺しの男」として名を上げることも一つの楽しみ方だろう。お互いのレートが同じくらいでも、片方が特定の有利キャラにだけ徹底的に対策をしたら実質雑魚狩りみたいな展開になったりする。

↑「全てのバトルハブからマスターのザンギエフを駆逐してやる!」という闇の目標でゲーセンを荒らしまくるのも、本人にとってはモチベーションになるかもしれない。(これなら別に初心者狩りにもならないだろうし・・・)

つまり、これも結構実現しやすい相対的な雑魚狩りの一種で一つのアイデンティティーの確立と言える。(決して筆者がダルシムとザンギエフの対消滅を誘導しているわけではない)

ちなみに、筆者はこのやり方でドンキーコングを使って身内のガノンドロフ達を徹底的に倒すことにアイデンティティーや楽しみを見出してしまった結果、『スマブラ for Wii U』でかなり上達した。(なんなら対ガノンに限ってなら上級者にもワンチャン通じ得たくらいだ)

これは当たり前の話で、プロレベルの弱キャラ使いはキャラが増えれば増えるほど対策するキャラが増えるし、都度1キャラの攻略に時間を割かないといけないのに対して、特定のキャラを徹底的にメタる(虐める)だけなら練習の時間があまり必要ないためだ。

強キャラを使う達人に対してメタるのは難しい(相手側の攻略の負担が少ないため)が、弱キャラを特定の有利キャラで徹底的に虐めるという目的なら上位勢相手にも実現できたりする。(もっとも、今の環境のザンギエフに対して果たしてそれが通じるかは怪しいが・・・)

別にキャラクターでなくても良い。こいつ以外には負けることはあるかもしれないけどこいつにだけは100%勝つというモチベーションがあっても良いわけだ。

そして一定の強さを手に入れた自分ですら思うことがある。

もしも今の時期に、スマブラSPを一人でスタートさせて、オンライン部屋に潜り続けて今と同じ強さに到達できていたかというと怪しいというか絶対に無理だ。

要するに色々な方法を提示したがやり方は何であれ、ゲームを続けた者が勝ちという思想だ。

はっきり言って、このようなやり方は「クズ」と呼ばれるかもしれない(し、自分自身こんな思想のプレイヤーが増殖したらゲームがやばいことになると思う)が、続けられた結果、ある程度の地位の勝者にはなれたし当事者からすれば楽しかったのも事実だったりする。

実際、スマブラには結構そういう邪悪な方法でゲームを続けて上達したプレイヤーがいた。(真面目にストイックに上達に向き合うよりも、思いっきり道を外れた方が楽しいと思っちゃうタイプのプレイヤー)。

例えばルイージやメタナイトやケンで即死コンボの精度だけを黙々と極め続けて相手に何もさせずに勝ち上がって名を上げたり(削除しろよこんなつまらんクソキャラども)とか、ソニックのスピン移動やガノンの崖掴まり状態でタイムアップを狙い続けるプレイヤー、ファルコやリュウで重量級をひたすらいじめることだけにアイデンティティや楽しみを見出したりするプレイヤーとか、はっきり言って最悪もいいところだが、本人からすればそれがアイデンティティーの確立に繋がって楽しいし結果的にゲームに触る時間が増えるので結果的に強くなれる。

こういうクズ共と同じ場所で取り扱うのはちょっと問題があるかもしれないが、かつてのゲームセンターにはコンボ職人という魅力的なプレイヤーたちがいた。

彼らはひたすらコンボを極めることに楽しみを見出すことで独自性見出してゲームを続けて、そして強くなっていったし、様々な方法でコミュニティに貢献していた。

ゲームの楽しみ方や目標を工夫することで、プレイヤーは長期間ゲームを続けることができる。最終的に重要なのは、どのような方法でも、自分がゲームを楽しみ続けられることだ。

別に実践的な知識でなくても良い。

アホみたいな、クソしょーもない小ネタを探してコミュニティに貢献してみたり、対キャラ記事を作ることで貢献することを楽しんでみるのも良いだろう。どのゲームにもそういう部分に魅力を感じるプレイヤーはいる。

↑スマブラXの頃に流行ったガノン使いによる洗練されたネタ動画。実際、多くのプレイヤーを牽引するに至る。

スマブラでも研究者タイプみたいなプレイヤーがたくさんいて、コミュニティに貢献してくれていた。スト6にも知識を見つけることにアイデンティティーを見出しているプレイヤーはたくさんいる。

↑(※他者に迷惑がかからない自己責任の範囲で)ハードウェアを破壊してみたりするのも面白いかもしれない。

↑公のオンラインマッチで最強のAIを構築のは論外だが、ゲームによっては最強のAIを作る研究をしているプレイヤーもいたりする。(もっとも、ゲームの規約的にアウトかもしれないが)

内容の良し悪しはともかくとして、これはストイックな人がランクマッチで、特定のキャラクターで上達していると感じる瞬間や、難しいコンボを成功させたときの達成感とやっていることは同じだ。(直接的な勝利につながらないから、一流にはなれないかもしれないけど)

というか、インターネットもないゲーセン時代は、今よりもみんな思い思いの遊び方をしてたんじゃないだろうか?

生来のゲーム性やプロシーンがフォーカスされることでのせいでやたらと勝ち負けが重視される昨今だけど、ストイックな勝敗とか上達だけがゲームの楽しさを決める要素じゃない。方法なんてなんでも良い。最初は外的動機しか持てなくても、最終的にはいろんな角度で他人との比較ではなく、自分だけの楽しさを見つけて漫然とゲームを遊ぶことさえできれば良い。自分なりに楽しめれば勝者なのだ。

そして、ゲームと向き合うためにプレイヤーが試行錯誤するのはもちろん大事だけど、1on1対戦ゲームというジャンルそのものが、他のゲームジャンルのように、幅広く、いろんなルールや遊び方をプレイヤーに今以上に提示できるようになると良いのかもしれない。

6.話がループするけど、やっぱり人のレスポンスがないと面白くなくない? 現代対戦ゲームのコミュニティ構築問題。

①現代の1on1対戦ゲームとコミュニティ構築の問題

・・・と、この記事ここまででまとめて綺麗に終わる予定だったのだが、筆者の知人と話しているうちにもっと根が深い問題に繋がるような気がしてきた。

よくよく考えてみると、これらのプレイヤーにとって大事なアイデンティティは周囲にコミュニケーションが取れる一緒に遊ぶプレイヤーが居てこそだ。

現代の1on1対戦ゲームって、

身内感のあるコミュニティに所属するの難しくないですか?

格闘ゲームでも、スマブラでも、身内感のあるコミュニティが崩壊して、ゲームを続けられるプレイヤーの割合自体は減っているのではないか?と思うことが割とある。

例えばこれが格闘ゲームの古のゲーセン時代なら、普段遊んでいる田舎のゲーセンでよく見かけたプレイヤーを、都会のゲーセンで偶然見かけたので話しかけてみるみたいな。当時の孤高のソロ勢の間でもふんわりとしたつながりはあったと思う。

例えば強いプレイヤーにボコられて、その場に偶然居合わせた知り合いなんかと話し合って、一緒に攻略法を一緒に考えるみたいな協力要素もあった。

例えばこれがスマブラ3DSの頃ならオンラインマッチで勝ち続けて「俺って結構強いかも」と思った有志が集まってSkypeのコミュニティに属したりできたわけだ。(これはスマブラにおけるキャラクター専用ディスコードチャンネルの走りになっている)

でもこれらを今のインターネットで再現するのは不可能で完全にロストテクノロジーだ。

↑逆に、インターネット特有の流行として格闘ゲームを大きく牽引したストリーマーブーム。

彼らはスト6というゲームに集まっているけれど、それを見て楽しそうだと思ったプレイヤーとはそも前提が違う。

周囲にプレイヤーがいるのといないのとではモチベーションの維持力は違ってくる。

②小規模なコミュニティは何故消えていったのか?

スマブラと格闘ゲーム、両方のコミュニティ崩壊に共通するのはインターネットの普及だ。

まず格ゲーの場合、家庭用版の発売とトレーニングモードの影響も大きいだろう。精度の高いトレモが遊べるようになるにつれて自宅で無限に遊べてしまうので、初心者がゲームセンターに足を運んでCPU戦をやる機会が失われてしまった。

ゲーセン文化が消滅した理由は他にもあるだろうけど、そう言った文化が無くなることで、コミュニケーションを取れるタイプの新規プレイヤーが身内感を持ってゲームを継続していくことは困難になってしまった。

そうやってゲーセン文化が消えつつあるタイミングでなおも残っていたのがしたらば掲示板の文化だ。ネットコミュニティ形成の黎明期までは無名のプレイヤーが集まって掲示板で情報をやり取りしてキャラランクスレで喧嘩して、出来上がったものをwikiにまとめていたのだ。こちらの文化は、ゲーセンにいくコミュ力のない筆者のような陰キャにとって都合が良かったものだ。

しかし、ゲーセン文化が無くなった後のそれらも、今やロストテクノロジーになってしまった。インターネットがあまりにも普及しすぎて企業系の攻略記事が台頭してしまい。wiki文化自体が消滅してしまった。ゲーム攻略でネットを検索しても、しょうもない浅い記事がトップに乗るせいで、薄い情報だらけになってしまいプレイヤーがwikiに集まらなくなってしまったからだ。

↑研究をして、それをwiki掲載しても情報を丸パクリされた挙句に検索結果を企業系wikiに汚されてしまう。

③今のディスコードはちょっと微妙

インターネットが普及した今、新しいコミュニティ作りの場として、今のdiscordはちょっと微妙だと思う。大っぴらに募集すると人が入ってきすぎるのだ。

これはスマブラでも起きたことだ。

スマブラforの後期からSPに移行するにあたってスマホなどから、Twitterを使う人がどんどん増えていった。そのせいでスマブラSPというゲームが発売されたタイミングでキャラクターのディスコードコミュニティに数百人単位のユーザーが入ってきてしまった。

結果、人が増えすぎて身内感やコミュニティ意識は大きく薄れたし、母数が増えて、監視するユーザーが増えたことでトラブルが起こる頻度も大きくなったし、何か問題が起こるとすぐ炎上するような、どこか居心地の悪い環境になってしまったのは否めないと思う。

スト6に関しても同じような状況で、大々的なディスコードチャンネルの招待があったけど、どれも人が増えすぎてコミュニティへの帰属意識が薄くなってしまうし。

過去作から遊んでいるような強いプレイヤーは身内のコミュニティを既にちゃんと持っている。当然そのコミュニティに新しいプレイヤーが混ざる方法なんてあるわけがない(あったら人が殺到するだろうし・・・)。

多分、プレイヤーをゲームに定着しやすいディスコードチャンネルメンバーの理想はアクティブメンバーが20~30人くらい。大体学校のクラスをイメージするくらいの人数が理想なんだと思う。(そこに幽霊部員が10~20人いると良い塩梅になるのかもしれない)

そして、その人たちと交流を持つ人たちが別にディスコードの外にいる状態が良い。

↑逆に全体の人数が多くなりすぎるとコミュニティへの帰属意識が薄れるし。おふざけで他者を愚弄するような発言もしづらくなってしまう。

ここまで人が増えてしまうと特に若いユーザーなどは結局こっそりと抜けて行って、別のコミュニティにごく少数(2~5人)の規模で集まるようになる。

しかし、はっきり言ってこのような少人数では勝ち負けの構図が一方的になりやすい(勝てるプレイヤーが勝ち続けて、負けるプレイヤーが負け続けるので次第にゲームから離れていってしまう)。その結果、コミュニティが次第に自然消滅していってしまうことも多いだろう。これではゲームを長続きさせるのが困難だ。

現代でこういったオンラインコミュニティが何故百人単位で大きくなるかというとSNSが普及しまくったことに加えてrom専をしたがるユーザーが大量に入ってくるためだ。ディスコードにしかない。有志のまとめた情報などを見たい人が大量に入ってくる。これも企業系のwikiがGoogleの検索結果を荒らした結果そうなってしまったのかもしれない。

ディスコードの中身が共有されず。外部に記録として残らないことがことが多いのが良くないのかもしれない。

ディスコードではなく。したらば掲示板など匿名で議論しつつ。その出来上がった攻略情報を専用のwikiを外部に作っておくという昔の形式が理想だった気がする。

ぶっちゃけちゃうと継続するプレイヤーを増やすという目的なら、企業系のwikiとかyoutubeやSNSとかディスコードに攻略情報をバラッバラに掲載して閲覧が困難になっているような状態は良くないんじゃないかな~と思うことが多い。これは新しくゲームを触ってみようと思うユーザーや長くゲームを遊ぶユーザーにとってあまりにも困難な環境だと思う。

また、それでありながらインターネットの普及によって熱意のあるごく一部のプレイヤーの情報共有と攻略があまりにも早くなりすぎているという全く別の現象が発生してしまっている。結果として、ゲームの粗が見つかる速度自体はとても速くなってしまった。最近は特に格闘ゲームはバランス調整に携わる企業がプレイヤーの攻略に追いつけずに苦しんでいるような気もする。

プレイヤーにしても同じだ。精度の高いトレモが作られているせいでトップ層の成長が早くなりすぎてゲームを続けられるプレイヤー全体の攻略が加速して、その結果今まで以上に多くのプレイヤーがふるいにかけられて苦しんでいる・・・ということはあるかもしれない。

↑筆者の高校時代にMBACというゲームが学校で流行っていたけれど、あのゲームのゲームセンター全盛期にしっかりとしたオンラインマッチモードや高精度なトレモや今と同じネット環境があったら、周囲であんなに流行ったか怪しい。瞬く間に情報が共有されて、オンラインマッチは強キャラだらけになって廃れてしまうんじゃないだろうか?

もちろん今の時代は今の良さがあるんだろうけど。 1vs1対戦ゲームのコミュニティでもあの頃はよかったは存在するのかもしれない。

結果として、プレイヤー定着という意味で環境が昔より難しくなっている気がする。現代の1on1対戦ゲームはとても苦しい状況に陥っているんじゃないだろうか?

④現代のオンラインコミュニティの課題

「(スト6のマスターやスマブラのVIPなどの)一定ラインに到達した後、なおもゲームをだらだらやる人」は期待の新星を作り出すという意味でも必要だと思う。

格闘ゲームの時代、「俺ってちょっと強いかも」と思えるようなソロ勢が集まるのがゲーセンだった。

スマブラ3DSからforの頃に「俺ってちょっと強いかも」と思った孤高のソロ勢が集まったのがDiscordのキャラ窓だったり、コロナ前のオフ大会だった。

今はどうだろう? オンラインのランクマッチがメインで勝率が五割だと「俺ってちょっと強いかも」と思えるプレイヤーは少ないだろうし。

もしも、思えたとしてもSNSがあまりにも普及しすぎた今、自分の望む身内感のあるオンラインコミュニティを見つけるのは至難の業だ。

そして、そう言ったコミュニティの空気感をメーカーが理解した上で用意するのはかなり困難だと思う。コミュニティというものはプレイヤーが自然と構築するからだ。

せいぜいゲーム側にできることといえばプレイヤーが集まってコミュニケーションを取りながら遊べるゲームモードを作る(格ゲーでこれをやるのは難しそう・・・)とか、コミュニティを活性化させる話題を提供するとか、そのくらいが関の山だろう。

↑この記事を執筆した後に似たようにランクシステムについて言及している記事があった。2018年の記事だが、この時点で既に核心をついているように感じる。

例えば、この記事で取り上げられているシーズン制はプレイヤーコミュニティの活性させるものではある。ランクマッチにシーズン制を導入しているゲームは、メタが大きく変わることで話題性が生まれる。

そのため、新しい環境で遊べることをカジュアルユーザーは楽しんでいたりする。例えば、『Apex Legends』のようなゲームは、頻繁に新しい要素を導入することで、プレイヤーコミュニティを間接的に活性化させていた(根本的な運営体制のせいで今は見る影もないが・・・)。

その一方で、そもスト6などの格ゲーがシーズン制を導入する意義については、疑問に思うことがある。もちろん、対戦格闘ゲームのバランス調整が難しいのは理解できるのだけど、調整の頻度に対してシーズン更新の頻度が多すぎると感じるのだ。

そも対戦ゲームにおいて、シーズン制を効果的に機能させるためには、プレイヤーが盛り上がるほど大きなゲーム性の変更しないといけないのだけど、それを格闘ゲームで頻繁に行うのはリスクが高すぎる。

これらの結果として、シーズン制はあまり機能していないように思える。それはそれとしてMRがリセットされる3か月に一回は、何らかの調整をしても良いと思うのだが。

といっても別に批判一辺倒というわけではなくて。スト6はこの記事の良くない例に対しての回答をある程度出そうと相当頑張ってくださっている節がある。

具体的には下の方だけふんわりとしたランクシステムを導入して、最上位のプレイヤーだけイロレーティングで対戦をしてもらうという工夫だったりなどだ。

プレイヤーコミュニティの話に戻るが、格ゲー時代は人の多いゲーセンは強者だらけだった。居座っている人がいたらなんとか勝って席をどかしたり、乱入できないのなら帰らざるを得ない。

だから練習のために、人のいない環境の劣悪で辺鄙なゲーセンに足を運んでいた。過疎っているゲーセンに行ってCPU戦で練習していた。

そこでも時には初心者が集まってたし、プレイヤー同士の交流はあった。

さっきの項目で、一人で練習できてしまう格闘ゲームの家庭用版の功罪について説明した。無限に一人で自由にゲームできる状況を後押しする環境はあんまり良くないのかもしれないし、コミュニティが構築されている環境の方が、ゲーム体験の質は上がって幸福度が上がるのかもしれないが。

そんな環境を今構築するのは無理だろう。

スト6で例えるのなら高精度なトレーニングモードを廃止して、ゲームを練習するにはバトルハブのCPU戦をするしかないみたいなゲームを構築して、ランクマッチをなくして、バトルハブの対戦をスタミナ性にして、VCをオンにして、ルーム間の移動に時間がかかるようにして・・・という感じになる。

やれるわけがない。(昔のオンラインゲームじゃあるまいし)

匿名のVCによってゲームは荒らされるだろうし。現実と違って逮捕のリスクもないので、負けたらAVや淫夢音声を爆音で垂れ流すやつが出てくるだろう。バトルハブはアクセスが容易になるから上級者に荒らされ放題になってしまうのでコミュニティを構築するどころではない。

↑スマブラのトレモは意図的か定かではないけれど、格ゲーと比較してトレモの出来は良くない。ここにはもしかしたらスマブラを複雑なゲームにしたくないという意図があるのかもしれないけれど、しかし、このスマブラに関しても、最近怪しい流れができつつある。

海外勢がトレモmodなどを導入し始めていて黙々とトレーニングをするプレイヤーが有利な環境になりつつあるからだ。(スト6でも海外プレイヤーがクラック版を躊躇なく遊んだり、海外は日本と比較して無法になりがちな文化を持っている)

高精度なトレモはプレイヤーコミュニティ構築を阻害してしまうし、ゲームを過度に複雑なものにしてしまう危険性を孕んでいる。

(そも、スマブラというものは小学生や中学生が友達の家に集まって最大4人でワイワイバカやりながら遊ぶパーティーゲームだったはずなのに、こちらもオンラインが普及した関係で、他の格ゲーのようにタイマンを基準にしたレート戦を導入し始めるようになったところに歪みがあるのかもしれない。最も、レート戦を導入しなかったとしても、一番長く遊び続けるプレイヤー達は1on1のタイマンを好むプレイヤーばかりになってしまうのだが・・・)

↑スト6でも、結果として、今のバトルハブはそれなりに便利ではあるはずなのに、コミュニティとして盛り上がることはできていない。初心者はわざわざ筐体に座る意味がないし。会話なんてほとんどない。コミュニティが作れないからプレイヤーが居つかない。

一瞬で色んなサーバーを移動して回れる関係で、現状はマスターのプレイヤーやクソラグいのに平気で乱入してくる外人プレイヤーしかいなくなってしまっている状態だ。

ダイヤ以下の実力のプレイヤーが、おいそれと手を出せるようなモードではない。

Vライバル出禁 pic.twitter.com/ju3Zpf3K4U

— SHOZAN スト6配信 (@shozan576321) September 25, 2024

例えば、最近ではランクマッチが苦手なプレイヤーのためにAIと戦うモードが追加されたが、こちらも最終的にはプレイヤーをランクマッチに誘って「あとは自分で頑張ってね」という導線を構築してしまっている。

カプコンという企業はこれをやりがちだなと感じる部分として、ゲームをやたらと硬派に作っておきながら、その定着自体はゲームの内容ではなく、プレイヤーの自助努力や外部のコミュニティに丸投げし続けている。

昔から難しいゲームというものはある程度プレイヤー同士の情報共有が当たり前で、メーカーもその前提で何をしたら良いのかわかりにくい、難しいゲームを生み出していた。

だけど、その姿勢を続けるのは流石にもう時代的に厳しくなってしまっている節がある。

⑤これ、現代全ての対戦ゲームの1on1 続けるの厳しくないか?

ここまでオンラインが当たり前になって、身内感のあるコミュニティの構築が難しくなって、それでありながら黙々と練習しつつSNSのつながりが一般化している対戦ゲームの現状について考えてみたけれど。

考えれば考えるほど、今の環境じゃ「一定ラインに到達した後、なおもゲームをだらだらやる人」の母数は減ってしまう気がする。

よっぽど全体の人口を確保できないと、間口を広げても上位に行くまでの新芽が昔よりも出てこない。

一体どうしたら今の時代で、プレイヤーがアイデンティティを見出せるような、身内感のあるコミュニティを構築して、誘導することができるのだろう?

プレイヤーコミュニティの方は現状、何も良い案が浮かばない。

7.それはそれとして勝率五割のストレスを軽減するにはどうすれば良いだろうか?

例えば麻雀ゲームの天鳳なんかは三位まで勝利という方式を取っている。

こうすることで敗北は1/4。つまり、勝率は75%になってプレイヤーのストレスは減少する。

似たような仕組みをなんとかして1on1対戦ゲームに導入できないだろうか?

スト6の場合、とりあえず、今のランクマッチシステムをそのまま主軸に置き続けるのはプレイヤー定着という意味ではまだちょっと厳しい感じもする。

もちろん今の環境が好きなプレイヤーもいる(というプロは全員大好きだろう)ので、別のモードを構築できれば良いのだが。

かといって今のガチめなランクマッチとは別のゆるいランクマを別に作っても「ガチランクマでマスターに行ってないプレイヤーは雑魚」みたいな初心者やカジュアル勢に対してマウンティングするようなプレイヤーが一定数確実に出てきてしまうということを考えると、今よりもゆるいシステムを構築してそこに統一するのが一番良いかもしれない。

まあ、全て妄想みたいなものなのだし、言うだけならタダだ。では、「ゲームを新しく始めたプレイヤーが定着しやすくする」という目的の場合、果たしてどのようなシステムを導入したモードを主軸にすれば良いのか?

①ランクマッチの数字をプレイヤーに対して表示させない。または設定で完全に非表示にできるようにする。

ランクマッチをカジュアルにするためにランクだけを表示して具体的な数字の上限を完全に非表示にする(もしくは見づらい場所に置いておく)という手段は結構幅広い層に効果がありそうだ。数字の上限にどうしてもこだわってしまうプレイヤーは居るだろう。(現状のスト6でも勝敗の際や対戦前のLPやMRの非表示ができないようになっている)

スマブラだとレートを表示してしまったが故に連戦をするという文化自体が無くなってしまった(二戦目から連戦すればするほどレートが上がっていかなくなるという仕様が悪いのだが・・・)し。数字が見えてしまうが故に不正行為を行うユーザーも増えていたりする。スマブラに関しては、レートの数字を可視化してしまう行為はゲームを通してあまり良い効能を発揮していないような気がする。

この辺りを直して当たり前は流石に言いすぎなのだが、しかしプレイヤー人口を確保するという意味では、直さないのももったいないと思う。

(数字が表示されないが故にモチベーションが続かないプレイヤーもいるかもしれないのでとりあえずやっておけばオッケーという手段でもないかもしれないが・・・)

特に、真剣勝負としてのランクマッチにおけるMRなどの数字レートはダイヤ、ゴールドといったような象徴的なディビジョンと違って、数字が上がっても大したモチベーションの維持にはならないが、数字が下がったらその分しっかりネガティブになるとのことらしいので表示形式は変えた方が良い(もしくは数字だけ非表示にした方が良い)かもしれない。

実際に起きている現象として、MR1500に到達できないプレイヤーはActのリセットがある度にランクマに潜ると適正レートまで負けて落ちていくことになる。逆にMRが高いプレイヤーであればあるほど、1500から登っていくのは比較的ノンストレスなので、理屈の上ではシーズンごとにランクマッチを回す頻度は高まるだろう。

MRに対してポジティブな考え方ができないプレイヤーはゲームを辞めてしまったか、ランクマッチを回すのを辞めて、バトルハブなどに滞留している節がある。(いよいよもって初心者の居場所がない)

↑この問題はストリートファイターに限った話ではなくて、スマブラSPでもゲーム内で提示されている指標はVIPマッチしか存在していない。その割にレートシステム自体はまんべんなく全プレイヤーに適用されてしまっているので、結果的にはストレスだけがかかって、プレイヤーに対する報酬が足りていない状態になってしまっている。

②「ランクマッチという真剣勝負の場」をゲーム側が「常設」しないようにする。

考えれば考えるほど、ランクマッチなんて名称自体がゲームに必要ないし。ほとんどのプレイヤーにとってストレスになる真剣勝負の場を常設しなくて良い気がする。

つまり、ランクマッチという名称は使わずに、ゲーム側は「互角の特定の相手と練習する場」を提供するようにデザインを構築した方が、上手くいくんじゃないだろうか?

なんならゲーム側はプレイヤーコミュニティの構築を応援しつつ、インゲームの大会やイベントでここぞというときにのみ格付けできるシステムを別途構築することで、普段のインゲームのオンラインマッチはプレイヤーの練習の場として割り切ってもらう。こうすることで今に集中しがちな大多数のプレイヤーのストレスに長期的な目線を持ってもらったり、ストレスを自然と軽減したり、目的のキャラクターとお互いが連戦できるように割り切ったデザインにした方が、プレイヤーのストレスはグッと減少しそうな気がする。

③Botを少数混ぜたトーナメントモードを常設し、順位が真ん中より上なら勝利扱いにする。

これなら勝率は7割を超えるだろう。

「え? でもBotと戦うって萎えない? 欺瞞じゃない?」と思うかもしれない。

しかし、そこは報酬システムで帳尻を合わせることが可能だ。

全体の真ん中以上を勝利という扱いにすることで報酬が増加して、それによってキャラクターのコスチュームとか技ヒットSEとかBGMとかを手に入れられるようにする。(※ただしアバターコスチュームははっきり言ってプレイヤーのモチベーション維持には役に立たないので選外)

こうすることで、Bot相手の試合でもプレイヤーは「簡単に、安全に勝てた上に報酬が得られてラッキー」という感覚を得られるし。「弱者を完膚なきまでに叩きのめす」行為が有利を生む構図を肯定することができる。

プレイヤーの連勝数が目立つ形で表示され、真ん中以上の順位を維持できるほど報酬が増加する(一応一位をとったほうがもらえるポイントは多くなるけど、勝利←→敗北間のポイントの増減より差異は低めにするのが良いだろう)

これにより、弱い相手を一方的に倒す行為が報酬に直結するため、勝利が報酬にしっかりと結びつき、プレイヤーはやりがいを感じる。勝てないプレイヤーでもBot相手に連勝を積み重ねることで、スムーズに報酬を得るモチベーションが維持されるわけだ。

④ランクマで一度負けることで、試合終了後に一回分敗北を強制的に勝利に差し替える謎の必殺技を使えるようにする。こうすることで、プレイヤー全体の勝率を75%にする。

はっきり言って思いついたアイデアとして滅茶苦茶もいいところだが一応思いついた案の一つではあるので掲載。

これは一度負けるごとに一回分敗北そのものを無理やり勝利に上書きできるというシステムだ。

この謎の必殺技を使うと、ランクマッチのリザルトで相手がポーズを取った途端に横から自キャラが乱入してそいつを思いっきりぶん殴ってリザルトそのものを乗っ取る。(相手の画面には反映させない)

例えるのなら自分をボコったJPがドヤ顔で自キャラであるケンの頭上を通り抜けた瞬間に、倒れていたケンが突然昇龍裂破をぶっ放してJPをド派手にノックアウトしてケン側にとっても勝ちという扱いにする。そうすることで謎の爽快感が発生させて尚且つ敗北を無理やり勝利にする。

↑なんなら、リザルトでポーズしている相手に対してプレイヤーが直接ぶん殴れるようにしても良い。

見てくれは最悪だし。いくらストレス発散とはいえここまで派手にやるとブランドイメージに関わるレベルかもしれないし、配信しながらこれやったらめっちゃ炎上するかもしれない。

いや、だったらいっそパチンコの復活演出みたいに敗北時にランダムで発生するようにしたらどうだろうか? これならプレイヤーに責任を負わせないで済むし、プレイヤーのテンションも上がりそうな気がするし、もしかしたらストレス軽減にはつながるかもしれない。

↑ジェイミー視点ではSA3でリーサルをもらって負けているのはザンギエフ側なのだが、ザンギエフ側の視点ではジェイミーをボコって無理やり勝ちになっているのだ! しかも勝利扱い!

とはいえ、格ゲーはストイックなプレイヤーが多い。今の上手い人やプロゲーマーとかに「真剣勝負舐めてるの? 負けていて自分が弱いのは事実なんだから、それとちゃんと向き合おうよ」とか「試合の中で負けてるのにそこでしか殴り返せないの悔しくないの?」とかガチ説教されそうだ。(向き合えない人が多いから、こうやって色々案を考えているのだが・・・)

・・・とりあえず、ガチ勝負という意味での公平性は減る。

⑤プレイヤーの全体的な感情をプラスに持って行くために、ラウンド勝利後の煽りや死体殴りを合法化する

格ゲーマーも身内同士で煽り合いをすることなど良くある話だろう。しかし、見知らぬ垢の他人に許可なく一方的にやることは当然問題だ。

対面に生きた人間がいることが実感できて、それ相応の覚悟を持って煽りを行う現実のゲーセンのノリを、孤独なオンラインのランクマッチに適用してはダメだと思う。

その煽りはプレイヤー個人の幸福につながるけど、ゲーム全体の幸福ではない。

確かに煽ったりしたい殴りができるとゲームは楽しいかもしれない。

↑逆転の発想で煽って当たり前の異常な環境を構築しているゲームもある。

例えばCodなどは死体撃ちが最早義務だし、何なら世界大会で対戦相手に死体撃ちをして盛り上がっていたりする。

基本的にゲーム内やプレイヤーコミュニケーションに対して法律の一切が適用されていないので、人種差別やドラッグ、暴言などが日常茶飯事になっている。

とはいえ過激なコンテンツには人が近寄りたがらなくなりし。そこまで下賤に走るとコンテンツを拡大していく時に問題が発生することは間違いないだろう。

そこで注目したのが鉄拳7のマジックミラーシステムだ。

これはゲームを続けるプレイヤーを増やす観点なら圧倒的に良いシステムだ。片方はダウン後に死体を殴ったり煽ったりできて楽しいし。片方はダウンしているだけに見える。

尚且つ、ゲーム開始時にプレイヤーに選択をさせる。

デフォルトを設定しないにしておけば、死体蹴りされるのが嫌なプレイヤーなら各自の判断で自衛すれば良いし。

殴る側は「死体蹴り表示をオフにしていないプレイヤーって結構いないんじゃね? じゃあ殴ろう」となって気分が良いし。

無法だ、とかマナーが~とか言われるかもしれないけど、綺麗すぎるゲームというのはその分プレイヤーにストレスがかかるものだ。プレイヤーのプラスの感情を増やすとかガス抜き目的では良い機能かもしれない。

⑥リザルトで、対戦相手キャラのキメポーズを見せないようにする。

過敏だという人もいるかもしれないけど、目の前のランクマッチに集中しているプレイヤーにとって、負けた対戦相手のリザルトを見せられるのはストレスの一因だったりする。

↑格好つけたリザルトは大会では盛り上がるけど、オンラインで一人で遊んでいる時にず〜っと見せられると流石にフラストレーションにはなる。

例えばゲームを始めたばかりのプレイヤーにとって、百貫で轢き殺された後の本田のドヤ顔などは特にストレッサーになりがち。

また、対戦相手のキャラのリザルトはプレイヤーにとって「なんなんだよこいつ(このクソキャラ)・・・」と再認知させる時間にもなってしまう。

↑それがキャラクターの個性を発揮する場所であるのは重々理解しているのだが、結果としてプレイヤーを侮辱しているようなセリフや演出になっているリザルトも多い。(余談だが前作のベガのリザルトではプレイヤーの設定次第でクズが! とか相手に言えていた)

もしもリザルトを見るにしても、設定次第で自キャラがポジティブに立ち上がったりするような、プレイヤーが前向きになるようなリザルトを見れるようにできたりするとイライラを軽減できるかもしれない。

なんなら、二本先取で勝敗が完全に決した段階で敗者側が即座にリザルトをスキップできる機能はあった方が良い。

Apexなどでもあったけど、全滅後に即座にマッチから抜けるシステムは大事だ。次行こ次!の精神でさっさと次の試合に移動することでプレイヤーは反省したり試合内容を受け止める時間を減らして連戦することができる。

⑦誰がどう見ても試合終了が確定しているシーンのSAを敗北側がスキップして次の試合に行けるようにする。

これは上の応用、二先で誰がどう見ても死亡が確定しているSA演出が決まった場合、勝者側は勝利の余韻に浸って敗者側は即座にマッチングから抜けられるようにする。ここで大事なのは、相手が即座に抜けたなと勝者側に悟らせない(わからないようにする)ことだ。つまりこれは、ネガティブを減らしつつ、プレイヤーの勝利のポジティブな感情を奪わないようにするための施策だ。

⓼早期降参ボーナスを入れる

ラウンド制の格闘ゲームにおいて、プレイヤーが自分が圧倒的に不利だと感じた場合に、試合が始まる前や途中で降参するオプションを提供する。

当然ながらこれは却下だ。

理由は簡単で、勝負のテンポ自体が損なわれるためだ。

試合が始まる前の段階で対戦を拒否されたり、途中で試合そのものがなくなると勝者側のプレイフィールを著しく損ねてしまうからだ。

↑敗者側がこれ以上ボコられたくない損切りをするという意味では、ランクマッチの2先システムにおける一戦抜けは途中降りの一つではある。

最も、一抜けができたところで敗北の際のストレスは大幅に減っている気はしない。総合収支で勝率は五割に揃えられるからなのかもしれないが。

この仕組みでプレイヤーのストレスが軽減されるのなら今よりもランクマッチは活性化しているはずだ。

⑨リザルトでゲーム内のキャラクターが自分のプレイを褒める

これはスプラトゥーンなどで実際に実装されている仕組みだ。

↑自分がその試合の中で、敵味方合わせて一位の部分。特によくできた部分を褒めてくれるという仕組み。

もっとも、これはあまり機能しているように見えない。実装しているスプラトゥーンのプレイヤーにふりかかるストレスを全く軽減できているようには見えない。それに格闘ゲームは画面端で何もできないまま敗北するということも時には起こったりする。そんな時に「ガードが上手にできて偉いね!」なんて無理やり褒められても嬉しくないどころかイライラするかもしれない。

とはいえ、実際にスト6ではある程度の規模で実装されている。実況モードがまさにこれだ。

⑩1on1ゲームにバトロワシステムを導入して、一位になれないのが当たり前の状況を作る

テトリス100ならぬSF6 100。まず間違いなくゲーム側の処理が追いつかないし。プレイヤーを集められるかどうかという課題が出てくる。

「なんで俺以外全員ザンギエフなんだよ〜、おかしいだろこのゲーム!」

↑悪質なリスナー99人からスナイプを受けるプロゲーマーの図。

動画ネタとして絵面は最高に楽しいかもしれないが技術的にあまりにも実現が困難だろう。

※他にも何かいい案があったら教えてください。