バロック(baroque)はオサレ系。

2000年代はヴィジュアル系ブームがひと段落した時期であるとは度々申しておりますが、それでもそんな事は関係なく面白いバンドは出てくるものなのだという事を証明した一つのバンドがあります。

2000年代のそんなバンドの代表格は間違いなくバロック(baroque)だと思います。

バロックの結成は2001年。

前のバンドで頭角を表していたメンバーが集結したという事もあり、結成直後から非常に大きな人気を獲得しました。

そのファッションも当時の原宿でカルト的に人気のあったブランドのものを着用するなど、それまでの黒系やソフビとはまた違う出立ち。

音も、それまでの系譜を継承したような音という訳ではなく、軽快なシャッフルサウンドやポップスに近い様なメロディから、オルタナを感じさせる様な音を展開しました。

今までのヴィジュアル系とはカテゴライズし難いものであったが、後に『オサレ系』とされるちょっと揶揄された名称の先駆けとなります。

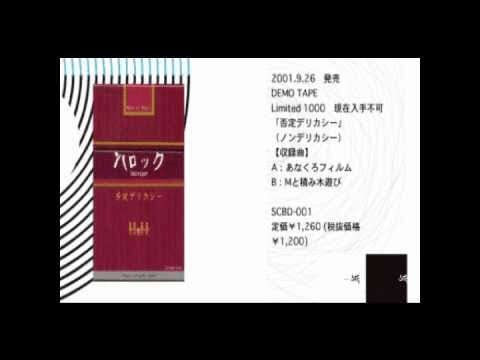

結成後、2本のデモテープを発売するも即完売。

デモテープも煙草の箱を模したデザインにするなど遊び心に溢れたものでした。

そして、その半年後には初のミニアルバムを発売。

『秋葉原電機店黒人歩亜東京ストリッパー』と題された初のミニアルバム。

アルミの丸い缶にCDとCDを模した歌詞カードが付属するという特殊仕様でした。

当時、発売記念として無料ライブを敢行するなど、下火になりかけていたシーンの中で事務所サイドがどれほど力を入れていたかがよく分かるものです。

限定5000枚が当然の如く予約完売。

ここから異例の早さでバロックは大きくなっていきます。

その2ヶ月後には新宿のリキッドルームでワンマンライブを敢行し、ソールドアウト。

このライブをもってドラムのナルがバンドからの脱退を表明するのですが、この表明の仕方が異様でした。

このライブで配布されたのが『投身台』と題されたソノシート。

ちなみにソノシートというのは、プラスチックで出来た薄いドーナツ盤で、レコードプレイヤーで聴くことのできるメディアです。

CDやMDが全盛の時代にこの音源の配布というのは、どう考えても広くリスナーに聴かせる意図はないもののように思えますが、当時のファンは非常に苦労しながらもその内容を聴こうとしました。

その内容がコレだった訳です。

当時のDir en greyを思わせる様な楽曲であるのですが、問題は曲の間に入っているナルの語りの部分。

自らがバンドを脱退するという事を面白おかしく表明させる様が異様に感じられます。

これをギャグとしてやってしまう事には当時多くの人が疑問を呈していました。

このことがばろっくというバンドのパワーバランスを物語っているようで、かなり自分自身も引いてしまった覚えがあります。

そして、この頃からメンバーの素行不良が度々問題になり、大きな問題にはならなかったものの、かなりの好き勝手三昧だったようです。

それはMVを観てもその感じが分かってしまうんですよね。

曲は今聴いても非常に良いという事で当時はかなり必死で守ってたんだろうと思います。

極め付けはインディーズラストシングルである『Chaplin』に収録されているリード曲の『Cherry King』のMV。

何とこの曲ではギターの圭が出演しないままで発表されるという異常なものです。

後に圭自身が収録日に家で寝ていたと発表しますが、コレを観たファンからは死亡説が流れるほどのものでした。

このままでオッケー出したのは流石ダイナマイト・トミー率いるFreeWillだなと思わされます。

そんな波瀾万丈な活動でも、その活動は極めて順調なものでした。

インディーズの時点でZEPP TOKYOを満杯にするなど、動員はどのバンドより群を抜いていました。

2003年にはメジャーデビュー後、当時のバンド結成からの日本最速記録で武道館でのライブを敢行。

この事は非常に大きな話題となり、バロックは名実共に当時の最注目バンドとなりました。

その後、2003年は活動を休止するも、翌年はコンスタントに音源を発売。

メジャーからリリースされた楽曲はどれもレベルが高く、ミクスチャーバンドと言っても差し支えのない様々な音を立て続けにリリースしました。

今聴いても凄く格好いいし、これを2004年現在でやってたのは怖いくらいであります。

当時イケイケだったDragon Ashと比較しても負けないくらいのバンドだったと思います。

しかし、そんな順調に見えたのも束の間、バロックは解散します。

理由はベースの万作がバンドからの脱退を申し出た為でした。

そうして実にバンド結成から約3年半でその活動に終止符が打たれます。

そこから1年後に怜と圭は裕地と共に、baroqueの前にやっていたkannivalismとして活動を再開させます。

そしてbaroque解散から3年後の2007年に晃と万作はboogiemanとして再始動します。

各々の活動で紆余曲折ありながらも、バンド活動を続けていたメンバーでしたが、2011年6月9日、オフィシャルサイトに一枚の画像がアップロードされます。

10,000人を動員したこのライブでbaroqueの完全復活を宣言。

正式な復活ライブと新曲のリリースが案内されるなど、その注目を再び集める事になります。

この新曲を皮切りに活動再開を高らかに宣言し、オリコン初登場一桁台を記録するなどその動向に注目も集まり、これ以上ない再始動を迎えました。

しかし、その半年後にまた大事件が起こります。

ライブツアー3日前に突如、万作が行方不明になるという事態に陥ってしまいます。

しかし、そんな中でもメンバー3人でツアーを敢行。

ライブ中に万作が帰ってきてもいいように、万全の体制を整えるも戻る事はなく、その後代理人から一方的に脱退の意向が伝えられ、バンドを脱退する事になります。

原因は後に女性関係と発表されますが具体的な要因は今日まで明らかになっていません。

この時はまだインディーズとしての活動ではあったものの既にメジャーデビューが決定しており、且つ先々のライブの予定まで決まっていた事から、メンバー3人でもバンドを続ける事を決断します。

しかし、一人が抜けて出来た穴は大きく、メンバーにのし掛かる負担が大きくなりました。

特に作曲を担当する圭と晃へのプレッシャーが大きく、特にメインコンポーザーであった圭の負担は圧倒的に大きくなります。

当時圭はすでにPro-toolsで作曲をする事を主としており、デモとしても非常に完成度の高いものを次々と提案していきましたが、晃は荒いデモを作ってメンバー同士で合わせながら作るという方法を取っていたために、時間のない中ではどうしても圭作曲のものが採用されることが多くなっていきます。

そうなると作曲者として完全に仕上げていかねばならない事から、自分の曲の完成度を上げる事と、晃の曲の肉付けもしなくてはならないという状況になり、限界を超えるような状態になってしまった。

そこで圭は晃に自分のやっている作曲方法で作曲をするように伝えるものの、その場で争いになってしまい、晃が失踪してしまう訳です。

そこからBAROQUEは活動休止まで二人体制になります。

二人体制になった事から、圭のメロディセンスが更に開花する結果となり、非常に上質な音でBAROQUEの魅力を更に増していきます。

もう正直言ってこの辺のBAROQUEが何で多くの人に評価されんのか意味わからんレベルです。

長年多くの玄人には評価されてきたのに、一向に一般的に評価されん。

向井秀徳みたいなもんだと思っていい。

これからが非常に楽しみでありましたが、一昨年怜が、音楽活動からの引退を表明した事に伴い、活動休止が決定した。

オサレ系の元祖と言われるバロックですが、このバンドほど物凄い事をしたバンドがあるだろうか?と思います。

その後のオサレ系と言われるバンドって結局のところ原宿発祥のブランドを着る事でファンの皆が真似しやすいような衣装を着てるバンドってだけで、結局のところ見た目だけが特殊なのであって、音が新鮮なのでは決してない。

ヴィジュアル系というものにカテゴライズされたものの、実際は最初からそこにカテゴライズされるべき人ではなかったと今では思います。

この音楽をヴィジュル系としてカテゴライズしてしまうのがこのジャンルの懐の深さであると同時に、節操のなさだということが良くわかります。