「レガシー・メディア」カセット、MD、DATを発掘した話

先日、棚の片付けをしていたら、色々と古いものが発掘され、その中に「MD」と「MDプレイヤー」がありました。

あちこちボタンを押してみると、なんと動くではないですか!

こうなると、どんな音が入っているのか聞きたくなるのが人情というもの。

で、スピーカーに接続しようとしたら・・・。

な、な、なんと、オーディオ用のライン・ケーブルがどこにも無いことに気づきました。

今はスピーカーはもとより、ヘッドホンも全部 Bluetooth なので、古くなったライン・ケーブルは捨ててしまったのでした。

こんなやつですね。

家中を探しまわり、やっとのことで何かに付属していたものを見つけました。

MDをスピーカーに繋いでみると、これが意外に良い音でびっくり。

懐かしき音楽を堪能しました。

そして、ふと考えたのは

「今までにどれだけのメディアがお蔵入りになっただろうか」

ということ。

片付けのついでに、いろいろ引っ張り出してみました。

1.MD(ミニ・ディスク)

今回みつけた最初のお蔵入りメディアくん。

これはまだ覚えている人も結構いるのかな? いないのかな?

直径が 7cm くらいで、すごく小型のCDみたいなものです。

ディスクのままではなく、四角いプラスティックのケースに入った状態で使います。

CDに比べてコンパクト感があって、外へ持ち出すのに便利でしたが、いかんせん、歩いたり走ったりすると音飛びしました。

電車で聞くぶんには良かったですね。

家には74分と80分のMDディスクが数枚残っていました。

2.カセット・テープ

今、カセット・テープが一部でブーム(?)らしいです。

世の中の流行りってのは、何が来るかホントに分からん。

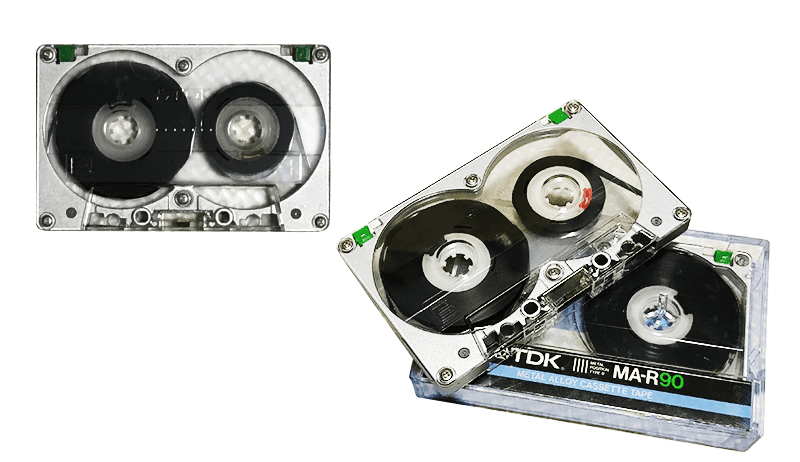

写真は「メタル・テープ」。

「メタル」って言っても、テープがメタルであるというだけで、筐体部分はプラスチックで良いハズなのに、この製品はなぜか筐体部分にまで金属が使われていて、結構な重さです。

ちょっとカッコイイので残してありました。

これは「カセットMTR(マルチ・トラック・レコーダー)」で使っていたので、普通のカセット・プレイヤーでは聴けません。

ちなみに「カセットMTR」とは、普通のカセット・テープを使ってダビングができるレコーダーです。

音楽ユニットをやっていた時期に自宅録音に使ったものですね。

「ビート」「シンセ」「ヴォーカル」「コーラス」みたいな感じです。

■MTRで録音したテープを普通のカセット・プレイヤーで聞けないワケ

普通のカセット・テープは「リバース機能」またはカセットを自分でひっくり返してデッキに入れなおすことで「両面」が聴けます。

これは一本のテープを4列に分割利用して

「行きのLとR」で2列

「帰りのLとR」で2列

を使うことで「両面・ステレオ再生」を実現しているからですね。

一方「カセットMTR」は「片面走行のみ」です。

つまり

「帰りのL・R」の2列も「行き」に加えることで、

片面4トラックを実現しています。

レコーダーのヘッドには磁気部分が4つ付いていました。

なので、4トラック分の音源を、複数回に分けてダビングすることができたワケです。

つまり、4トラックを「せーの」で同時じゃなくて、全部バラバラに録音できるのでした。

Ch1のLとRはどうなってるのか?

これはよくわからないですが、ミキサーで自分で振り分けたような気がします(ちがってたらゴメンナサイ)。

「カセットMTR」というのはミキサーもついていました。

大体の場合はセンターにして、チャンネル毎に、若干右に振ったり、左に振ったりしてましたが、実際ちゃんとわかってやってたワケではありませんでした。

なにしろ素人の音楽遊びでしたから。

テープを6列使用する6チャンネルのものもありました。

レコーダーのヘッド部分には磁気部分が6つ付いていました。

つまり、6回バラバラに録音(ダビング)できました。

さすがにこれは、1列が細くなる為か、あまり良い音ではありませんでしたね。

ただ、デモテープ作りには重宝しましたよ。

今はノート・パソコン1つあればいいので、隔世の感があります。

3.DAT(デジタル・オーディオ・テープ)

お蔵入りくん第三弾、DAT。

DATはその名のとおり「デジタルで記録できる磁気テープ」。

アナログのカセットテープより各段に音が良いし、音の劣化が少ない。

カセット・テープのようにテープが擦り切れて音が悪くなるということがありません。

CDと同じでデジタルなので、ダメになったら再生出来なくなるだけ。

7cm x 5.5 cm と、サイズもコンパクト。

これはライブで流す音源を入れるのに使いました。

我々の音楽ユニットは「シンセ一台」「人間二人」体制だったので、ライブで音に厚みを持たせるために、足りない音やコーラスをあらかじめDATに入れておき、現場でDATのスイッチを押す、という方式でした。

これは私の好きなニュー・オーダーのマネっこでした。

ニュー・オーダーはさすがにテープじゃなくて、いろいろな電子機器でしたが。

その頃の〈普通〉のミュージシャンは演奏を始めるにあたり「ギターでイントロを弾く」とか「ドラムでビートを刻み始める」とかするわけですが、ニュー・オーダーは「シーケンサーのスイッチを入れる」というのがスタイルでした。

これが当時のファンにはたまらなく「かっこよかった」んですね。

これも今はノート・パソコン1つあればいいので・・・。

いや、もうこれ以上は言うまい。

それじゃ、また!

いいなと思ったら応援しよう!