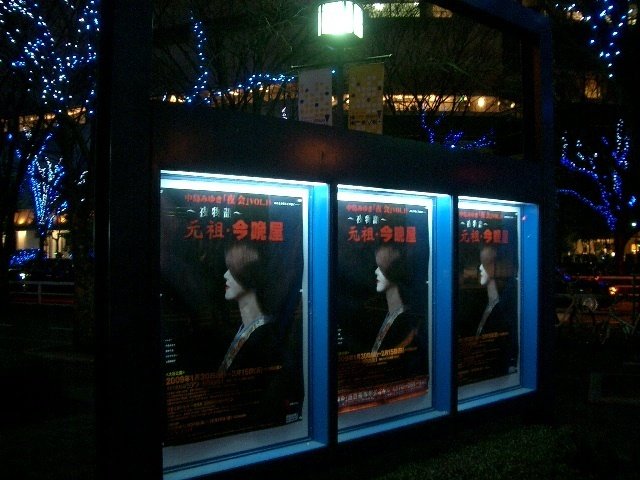

中島みゆき 夜会 VOL.15~夜物語「元祖・今晩屋」 シアターBRAVA! 2009.02.12.

『夜会 VOL.15~夜物語~「元祖・今晩屋」』 の大阪公演を観た。

既に昨年の秋に東京公演を観ているので、今回は冷静に対峙できる。よって、赤坂では気付かなかったことなども確認できるかな…なんて思っていた。

例えば " わすれぐさ " というセリフのみにリヴァーブがかかるという演出があるが、これは赤坂でもあったっけ? それとも僕が忘れていただけかな…のように、実際にあらためてしっかりと確認できた点もあった。

さて、二回体験した結果、僕が思ったことは、賛否あるストーリー云々については、決して僕にとって重要ではないと言い切ってしまいたい…ということ。そして僕には、素晴らしい 『夜会』 であった。

中島みゆきが 『夜会』 を演るのは、そのテーマを観客に伝えたいということがいちばんの目的では無いだろうし、かと言って、単にミュージカル風なコンサートを演りたいわけでも無いだろう。では、どうして 『夜会』 を演るのか。

本当のところは本人しかわからないけれど、彼女は通常のライヴやレコードを通しての他に、どうしても 『夜会』 のスタイルで、自分と自分の中にあるものを表現したい理由があるのだろう。あのカタチが必要なのだ、中島みゆきという表現者には。

そして、その中心にあり、決してぶれる事は無いと思われるのが、おそらく彼女にとっての " 中島みゆきの音楽 " である。

僕は過去の 『夜会』 をすべて体験したわけではないけれど、その都度テーマによって音楽側に針が振れるのか、演劇側に振れるのか…があったと思う。しかし中島みゆきはミュージシャン、シンガーソング・ライター、音楽家である。よって、想像するに、音楽側に振れたときのほうが完成度は高かったのでは無いだろうか。

今回の 『夜会』 。僕は圧倒的に音楽側に振れていたのではないかと思った。加えて、これまた僕的に強引に結論付けてしまえば、『夜会』 は彼女の音楽を表現するスタイルのひとつなのである。そう、音楽を演劇化(?)しているだけであって、あくまでも演るのは " 音楽 " なのである。ストーリーがこれだけ難解でも、僕がこんなに楽しめるのは、やはり音楽だから…だ。

言葉の実験劇場というスタート時の定義があまりにも強烈なので、これまでは音楽を端っこに追いやって接してしまうことも僕はあったけれど、今回の 『夜会』 を観て、その考えは消えて…いや、その考えを消した。いやいや、消してしまえたという言い方がいちばん当てはまるかもしれない。

第二幕の終盤、「十文字」から「天鏡」のクライマックスに向かうまでの展開は、赤坂で観てわかっていたのだけれど、それでも再び感動してしまった。初めてビートルズの 『アビイ・ロード』 のB面を聴いたときのように圧倒的、かつ美しい。更に言えば、瞬きをするのも惜しいくらい、目に、アタマに、ココロに焼き付けたいシーンばかりだ。その中でも、真赤な十字の照明の中央に座り、目隠しをして歌われる「ほうやれほ」は、洋邦問わず、これまで観たあらゆるライヴの中でも、個人的印象に残るシーンのひとつとなった。

水を、その音と、視覚的にも効果的な使い方をした大掛かりな舞台セットも見物のひとつだが、素晴らしかったのは、あれだけのセットが決して言葉や歌、音楽の邪魔にならないこと。それどころか、オープニングに聴こえてくる水の音と、クライマックスの激しい水流は、音楽と同じくらい重要な要素であったと思う。

『~夜物語~ 元祖・今晩屋』。僕は大傑作だと思います。

P.S.

『夜会』 は、見方を変えれば二時間強の組曲を演奏するライヴのようなものである。テーマになる曲が何度も出て来るあたりは、まるでプログレッシヴ・ロックのようでもある。この、スタイルとしてプログレみたいだというのは、あながち間違いでは無いと思うけどなー。

また、良く聴けばわかるのだけれど、実に様々なヴォーカル・パターンが出て来る。ヴォーカリストとしての中島みゆきを存分に堪能できるのも 『夜会』 の魅力だろう。<2009-02-14 記>