アートとビジネスの交差点―『クリエイティブの練習帳』出版記念講演&ワークショップ(1)

2019年9月、フィルムアート社からアイデアを発想するためのワークブック『クリエイティブの練習帳』が出版された。世界的アーティストを多数輩出する名門芸術大学、セントラル・セント・マーティンズで、長年クリエイティブな思考法について教える著者が、生徒の潜在能力を高めるために出題した「難問」100個をまとめたもの。

原著に甚く感銘を受け、日本語版出版を働きかけた豊島考作氏と、推薦文を担当した小山龍介が登壇する、出版記念講演&ワークショップ(主催:一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会・フィルムアート社)

まずは前段で、小山龍介が「アートとビジネスの交差点」をテーマに講演した。(文・撮影:片岡峰子)

世界の見方を変える「アート」

「アートはどうビジネスにつながるのか」。自身も京都造形芸術大学博士課程に通いアートの研究に勤しむ小山はそう切り出し、まず見せたのが、マルセル・デュシャンの『泉』。

現代アートの父と呼ばれるデュシャン。いまでは有名なこのアートも、発表された当時、社会的問題を喚起させた衝撃的な出来事だった。これについて敢えて小山は問う。「これはアートでしょうか?」

技巧的に優れているものだけがアートなのか? いや、たとえ、レディメイドであったとしても、それらが組み合わさったり、別の文脈に置かれると「アート」になりうる。このように、アートとは「新しい視点」をもたらしてきた。

さかのぼって、ダビンチの『最後の晩餐』は、これまでになかった透視法を用いた絵画で、当時の人々にとっては驚愕する芸術品だった。今で言えば、ARやVRのようなもので、いわばメディアアートとして捉えることも可能だ。

後期印象派のゴッホの「星月夜」。ゴッホには星の出る月夜はこんなふうに見えていた。ひとは常識をもとに絵を見るので、見た人には「理解」できないが、科学の進歩も手伝って、われわれが見ているこの世界は客観的なものではなく、実に主観的なものだったと人びとの認識が変わるとともに、そのものの持つエネルギーを捉えて主観的に表現するゴッホなど、印象派のアーティストたちが活躍する時代に移り変わる。このように、アートは「世界の見方」を変えてきた。

偶然を取り込む

こうした新しい世界の見方の導入として、20世紀においては「偶然に起こることを取り入れる」ことが行われた。先述のデュシャンは、糸を下ろしたときの偶然のその軌跡を切り取って作品を生み出した。これが偶然性のアートのさきがけとなった。

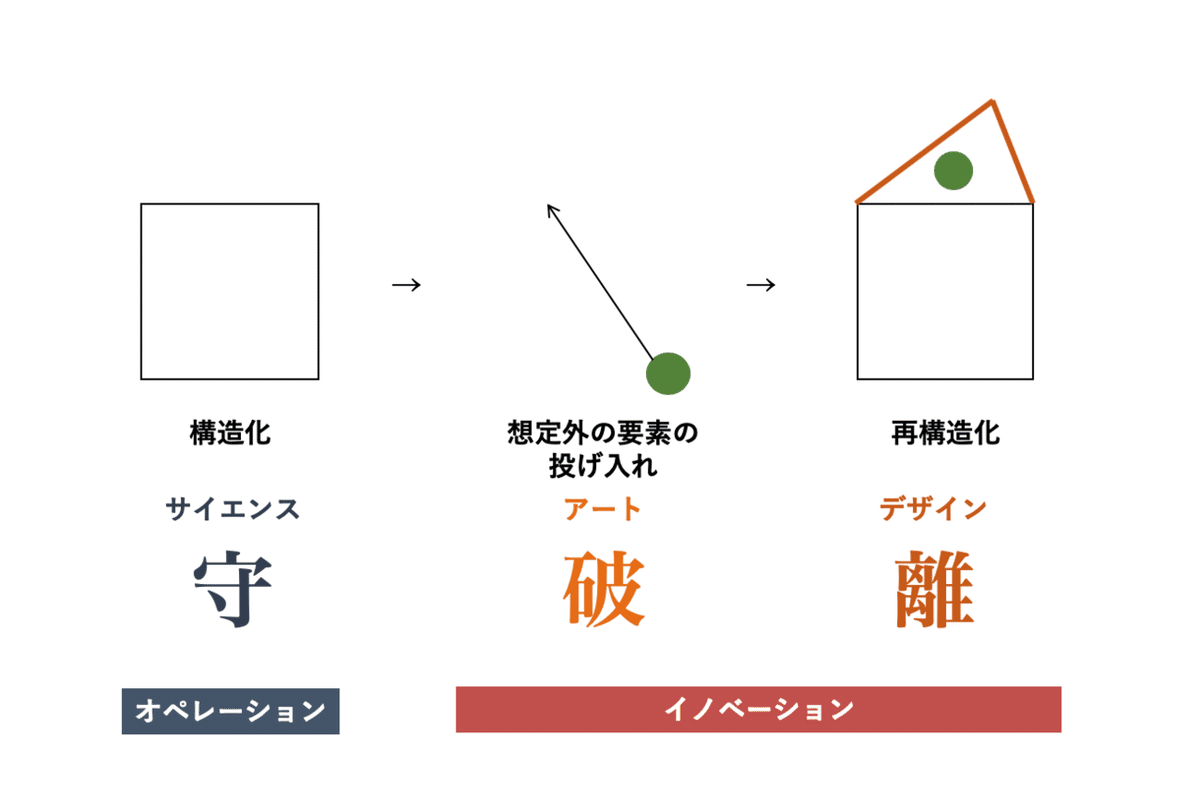

ポロックのアクション・ペインティングしかり、ジョン・ケージのチャンス・オペレーションしかり。しかしまったくの偶然に任せていたのではなく、ジョン・ケージの「4分33秒」は、4分33秒の間、何も演奏しないというピアノ協奏曲だが、きちんと楽譜もあるし、楽章も設定されている。つまり、ただデタラメをやっているわけではなく、偶然に起こることをある種のフォーマットに落とし込む、いわば箱庭のなかで起こるさまざなハプニングを組み込んで意識的なフレームをつくっている。

構造を作り、構造を壊す

20世紀はまた「構造主義」の時代。たとえば、「イヌ」はネコともキツネともタヌキともオオカミとも違う要素を持つ。要素の違いだけでなく、イヌをイヌたらしめる「差異の構造」がある、というソシュールの言語学から派生した。言語だけでなく、人間関係や社会(文化人類学や社会構成主義など)、人間の認知(認知心理学など)へと展開された。

その構造も、もともとどのように成立し、どのように変化していったのかという生成変化へと関心が移る。ポスト構造主義の時代だ。ドゥルーズは、安定的な樹木のようなツリー構造に対して、その構造が縦横無尽に生成変化するリゾーム(地下茎)のような世界観を提示した。

偶然のアートは、あらかじめ設計をして描くツリー型の表現ではなく、リゾームのような表現である。既存の常識に対して新しい視点を提示し続けたアートは、既存構造を壊し、新しい構造を生成してきたと言えるだろう。

陥りがちなデザイン思考の罠

こうしたアートの取り組みは、デザイン思考がもつ欠如を補完する。人間中心主義を貫こうとすればするほど、「現状の」人間の認知に寄り添うことになり、製品やサービスのちょっとした改善にとどまりがちだという問題である。

たとえば「ホワイトボード」をデザイン思考でデザインし直すワークショップをやったとする。お困りごとを解決しようとするデザイン思考で考えていくと「暗くてもよく見えるようにLEDを点ける」などのアイデアにとどまってしまうことがある。果たしてこれは、イノベーティブといえるのか、クリエイティブと呼べるのか。

デザイン思考に欠如しているのは、アートのプロセスだ。「ホワイトボードとは、白くてこのくらいの大きさで、講義のときに使うもの」という常識がそのまま無批判に保存されがちである。この常識を破るような要素を入れる「アート」のプロセスが抜け落ちている。答えを提示するのではなく問いを投げかけるスペキュラティブデザイン(思弁的デザイン)は、そうしたデザイン思考を超えるものとして取り組まれている。

昨日、私の在籍している京都造形芸術大学博士後期課程で、作品講評会があった。先生の一人が、鏡を通さないと情報が見えないなどの遊び心のあるサイネージに対してこんなフィードバックをしたことがある。「もっと、ぜんぜん機能しない、誰一人としてそれを見ても理解できないようなサインを作ったらどうか」と。

もちろん、それではサイネージにはならない。そこから、デザインをすることが必要なのだが、彼の伝えたかったことは、まずは「徹底的に遊び心のあるサイネージを突き詰めろ」ということ。デザインはそのあと。そうでないと中途半端なものになってしまう、ということだ。

ビジネスに欠かせないのは、この「アート」と「デザイン」の2つのプロセス。現状をブレイクしていくには、「アート」の思考が欠かせない。ビジネスデザイナーの濱口秀司さんは「ブレイク・ザ・バイアス」といい、行動観察の松波晴人さんは「リフレーム」といっている。

デュシャンから始まる現代アートが取り組んできた、違和感や不気味さや心地よくない表現。これらを徹底的にやって新しい可能性を開いていく。これが、今まさにビジネスの世界でも必要とされている。

能とインプロが誘発するクリエイティビティ

アート思考がビジネスに必要なのであれば、われわれはその思考を自分のものとして磨いていかなければならない。そのための取り組みとして2つを紹介したい。

ひとつは、お能。この場所(CONCEPT BASE Shibuya)にも、能舞台を模した空間が設えてある。4メートル四方のヒノキの床の縁には間接照明を入れて結界が張っている。こうした空っぽの空間を設定することによって、その中にいる人の思考を変えていく。

能は「型」がきっちり決まっている。きっちり決められた「型通り」が、めざすのは、実は「自由自在」であること。どんなことが起こっても対処できるために「型」が決まっている、といえる。

江戸時代に、武士のための心身鍛錬のための必修芸能とされていたのも理解できる。ビジネスの現場でも、どんなことが起こったとしても、揺るぎない軸を持って対処できることが次の扉を開く。能は、新しいアイデアや着想を呼び込む、禅のようなクリエィティブメソッドであり、そのためのトレーニングとしても能の稽古を続けている。

そしてもうひとつはインプロビゼーション(即興劇)。打合せも台本もない即興劇がなぜ成り立つか。突然やってきた予期せぬことをアイデアとして着地させるためのキーワード(イエス、アンド)があるからにほかならない。

相手の言ったことにイエスアンドしているのではなく、相手の発言によってこの場が変わり、リズムや間で場がゆらぐ。それを感じて、場にイエス、アンドし、返礼として自分のアイデアを場に返していく。「場を介する」ことがキーだ。そして、それを繰り返すことで感受性が磨かれる。

その場で成立する、この場だからこそなりたつアートである。近年、その場にだけ成立するサイトスペシフィックアートが盛んだが、即興のようなパフォーミング・アーツもまた、その場に特定のサイトスペシフィックな表現なのだ。

価値ではなく意味を問う

アートが行おうとしているのは「価値創造(Value Creation)」ではなく、「意味創出(Sense Making)」。一見、無意味に見える情報が場に与える影響を瞬時に感じ取ってアイデアを出す。そのことによって今までの構造を壊しながら、再構築していく。お金に換算されるバリューではなく「意味」を、自分の存在意義も賭けながら表していく。

「さて、このあと体験していただくのは「なんじゃこりゃ」という質問をイエスで受けて、アンドで答えるとどんな「意味」を創り出せるのか、というワークです。

まずはどんなことなのか、体験してみてください。」

(イベント報告の2に続きます)

いいなと思ったら応援しよう!