去ったボイイ族&到着したバイウヴァリ族*バイエルンとアギロルフィング家(フランク)part1

下書きが多くなり過ぎて、何をどこまで書いたのかわからなくなっている私(森の夢・佐山みはる)です。

すっかりUPしたつもりだった下書きもあり、オヨヨ~となっております。

*****

ヨーロッパの鉄器時代

紀元前1200年頃から1150年にかけて古代近東で青銅器時代が崩壊し(紀元前1200年のカタスロトフ)、鉄器時代が始まりましたが、ヨーロッパの鉄器時代は300年ほど遅れて始まりました。

ヨーロッパの青銅器時代後期は、アーンフィールド文化(ドイツ語ではウルネンフェルト文化)、日本語では骨壺墓地文化と呼ばれています。

遺体を火葬し、遺灰を骨壺に収め、天板や特別に意匠を施された蓋で骨壺を閉じ、武器や装飾品と一緒に墓所に埋葬する習慣がある。

「骨壺墓地文化」という名称は、こういった墓地の形態に由来する。

その中でも特に重要視されているのが、後期青銅器時代から初期鉄器時代(紀元前1300年ごろから紀元前500年ごろまで)にかけて、ポーランドを中心に、チェコ・スロバキア・ドイツ東部・ウクライナにかけて広がったルサチア文化です。

このルサチア文化の担い手は、紀元前1000年頃に歴史に登場するイリュリア人だったとも、あるいはプロト・スラブ人だったとも言われています。

現在の東欧は、火葬ではないのが逆に不思議ですね。

*****

ハルシュタット文化

アーンフィールド文化は、鉄器時代初期(紀元前8世紀から紀元前6世紀)にはハルシュタット文化に引き継がれ、後に中央ヨーロッパのほとんどはラ・テーヌ文化に移行しました。

オーストリアのザルツブルク州のハルシュタットで遺跡が発掘されたことによりハルシュタット文化と呼ばれるようになったそうです。

しかしハルシュタット文化は、チェコとオーストリアを縦断する東経14度から15度線の東西で文化が違っていると、最近の研究ではわかっているそうです。

東西の文化圏は、主に埋葬習慣と副葬品の違いを基準に区分されています。

東西の違いを生んだのはおそらく「川」が原因じゃないかな。

ドナウ川水系に属するモラヴァ川は、チェコ・スロバキア・オーストリアの3カ国を流れる延長354kmの川です。

オーストリアではマルヒ川と呼ばれています。

現在モラヴァ川の座標は東経16度ですが、鉄器時代と流れが変化した可能性があると思います。

支流のタヤ川の上流には、現在は国立公園となっているポディイ渓谷(東経15度)があります。

*****

交易と人口の流動は、イベリア半島西部、グレートブリテン島そしてアイルランド島にハルシュタット文化の影響を与えました。

またギリシャと交易があったことが、上流階級の墓からアッティカの黒絵式陶器が出土していることからわかったそうです。

ラ・テーヌ文化

ラ・テーヌ文化は、鉄器時代後期(紀元前450年から古代ローマによって征服される紀元前1世期まで)に東フランス、スイス、オーストリア、西南ドイツ、チェコ、スロバキア、ハンガリーで発展しました。

ラ・テーヌは、スイスのヌーシャテル湖北岸にある考古遺跡で有名な村の名に因んでいるそうです。

考古学的にはガリア人がラ・テーヌ文化の担い手であり、ローマ帝国占領以前にガリアに進出したギリシア人やエトルリア文明などの地中海からの影響を強く受けています。

ガリア全土で金鉱山が数多く発見されており(ピレネー山脈で少なくとも 200 か所)、金貨や工芸品が大量に発見されています。

またカエサルがオッピドゥムと呼んだ高度に発達した人口密集地も存在していました。

ガリアは非常に裕福であったことがわかっています。

ガリア人は多くの部族から成っており、紀元前4世紀までにローヌ川、セーヌ川、ライン川、ドナウ川の河川系に沿った交易路を支配していました。

ほとんどの部族がローマ商人と交流があり、特にハエドゥイ、ヘルウェティイは、ローマと安定した政治的同盟を結んでいました。

初期のガリア貨幣は、ギリシャの貨幣のデザインの影響を受けていますが、しだいに抽象化しています。

ボイイ族(後述)は、ブラチスラヴァ(現在のスロバキアの都市)に造幣局を設立し、ビアテクと呼ばれる金貨と銀貨を生産しました。

ラ・テーヌ文化圏から地中海文化圏への輸出品は、塩、スズ、銅、コハク、ウール、皮革、毛皮、金など。

紀元前4世紀には、ヒスパニア、ポー平原、バルカン半島、さらにはアナトリア半島にまでラ・テーヌ文化圏が広がり、大規模な移住が起きたと見られています。

紀元前4世紀の「風の時代」の大規模移住

ゲルマン人の大移動は主に西暦4世紀頃~5世紀頃に始まり、占星術の「風の時代」と符合しますが、その800年前の紀元前4世紀の「風の時代」にもガリアで大規模移住が起きていたのは興味深いです。

***

紀元前4世紀は、マケドニアによるギリシャ統一やアレクサンダー大王の東方遠征が印象的です。

ローマがアッピア街道を初め、領地拡大のため道を整備し始めた時期とも重なります。

中央アジアでは、スキタイ人、サルマタイ人という騎馬遊牧民の勢力が拡大していました。

また中国は戦国時代(春秋時代)の中期。

日本は弥生時代のピークで、大陸から伝わった稲作が行われていました。

ガリアだけのことではなく、他民族の侵攻や占領によって押し出されたり、災害や飢饉などで新しい居住地を求めて移動する動きが、紀元前4世紀の「風の時代」に起きていたと考えられます。

ボイイ族(ボイア人)

そのヨーロッパ鉄器時代の中央ヨーロッパに「ボイイ族」と呼ばれたケルト人が住んでいました。

イタリアおよび中央ヨーロッパでのボイイ族の大まかな位置を示した地図。黄色はハルシュタット文化圏、緑色はラ・テーヌ文化圏を示しており、後者は当時のケルト人が住んでいた地域と重なっている。

中央ヨーロッパに書かれた "Boii" の文字は、先史時代にボイイ族が住んでいた場所を示唆している。

彼らの存在は、さまざまな時期にイタリア北部、パンノニア(現在のハンガリー)、現チェコのボヘミア、シレジア、ガリアに現れました。

「ボヘミア」は、ボイイ人の故郷という意味があります。

パンノニアには鉄器時代後期にケルト人が侵攻しました。

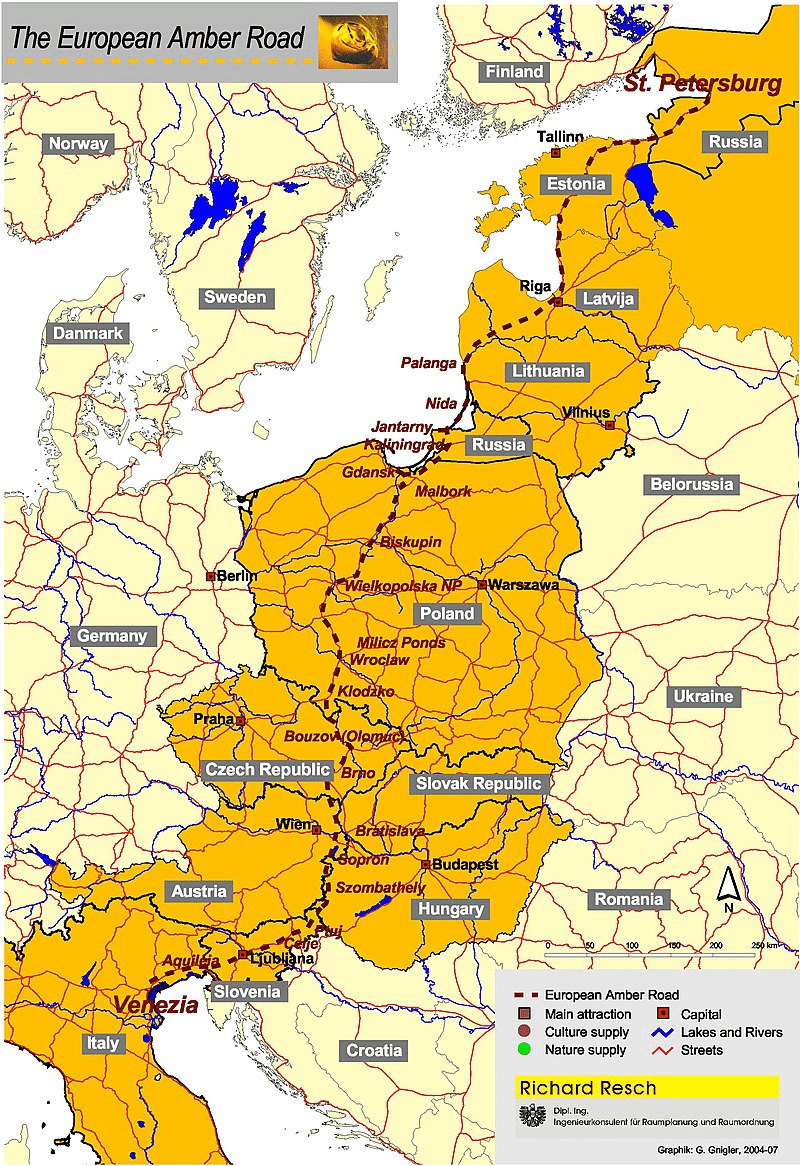

ケルト人がパンノニアにやってきたことで、アンバーロード(琥珀の道)からの琥珀がバルカン半島に入らなくなったと言われています。

北イタリアのボイイ族

ボイイ族が歴史に初めて登場したのは、紀元前390年の北イタリアへのガリア人の侵攻でした。

ボイイ族は、エトルリアの都市フェルシーナを新たな首都ボノーニア(ボローニャ)とし、この地に定着して先住のエトルリア人やウンブリア人と混合しました。

近代の歴史学者は彼らの文化をガリア=エトルリア文化と呼んでいます。

ボノーニア(ボローニャ)もボイイ族の街という意味があるそうです。

しかし、紀元前193年のムティナ(現在のモデナ)の戦いでローマに敗北し、ボイイ族とタウリスキ族(ノリキ族)は共にドナウ川周辺の地域に後退しました。

タウリスキ族の由来は、ケルト語の語源 tarwo「雄牛」であると言われています。

ボイイ族の名の由来は、まだ十分に解明されていません。

ケルト語のボギオス「打者」と並んで、「牛の所有者」を意味するケルト語bouiosによる解釈もあります。

中期ヘレニズム時代のギリシアの歴史家ポリュビオスは、ボイイ族について「彼らの富は牛と金から成り、農業と戦争に依存し、人の地位は仲間や助手の人数によって決まる」と述べています。

そういえばアイルランドにボイン川という素敵な(笑)名前の川があります。アイルランド神話の女神ボアーン(ボアンド/ボアン)に由来するそうですが、ケルト語で「白い牛」bó fhionnという意味です。

やはり「牛」が関係していそうです。

ドナウ川周辺のボイイ族

ボイイ族はアルプスを越えて北に移住し、ボイオドゥルム(Boiodurum)という町を建設しました。

Boiodurumは「ボヘミアに居住していた人々の町」という意味だそうで、現在のドイツ南部バイエルン州パッサウ周辺と言われています。

パッサウという地名は、2世紀のローマの要塞に駐屯したローマ軍支援部隊のバターヴァー族の名に因んでバターヴィス(“Batavis“)と名付けられたのがパッサウPassauに変化したようです。

しかしボイイ族は、紀元前9年頃にゲルマン民族のマルコマンニ族によってボイオドゥルムを追い出されたようです。

マルコマンニ族の王マルボドゥウスによってマルコマンニ王国が建設されましたが、その後西暦180年にローマに敗れ(マルコマンニ戦争)、ローマと提携したゲルマン民族のクアディ族が支配しました。

マルコマンニの名がドナウ川上流域(現在のオーストリア北部からチェコにかけて)に見える。

遺跡からルーン文字の銘板が発見されていますが、マルコマンニ人(ゲルマン民族)のものではないそうです。

きっとボイイ族が残したものなのでしょう。

ボイイ族はどこへ行ってしまったのでしょう。

私の予測では、彼らは西へ移動しガリア(フランス)のアキテーヌで、バスク人と同化したのではないかと思います。

現在のフランスのサントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏のシェーン県サン・サトゥールに、ボイイ族の首都ゴルゴビナまたはゴルトナがあったとナポレオン3世は主張していたそうです。

バイウヴァリ族(バイエルン人)の出現

5世紀のゲルマン人大移動の際に、中部ドナウ地域全体に大量に新しい人々が流入し、多くの新旧の政治体が形成および破壊されました。

シキ族、ヘルリ族、スエビ族、アレマン人、ナリスト族、テューリンゲン人、ランゴバルド人(ロンバルディアの語源)などのゲルマン民族が融合し、新しくバイウヴァリ族(Baiuvarii)が誕生したと見られます。

バイウヴァリイ族は、バヴァリア人とも呼ばれます。

彼らは西暦6世紀までに記録に現れ始め、現代のバイエルン人、オーストリア人、南チロル人の祖先であると考えられています。

バイウヴァリイとは「ボヘミア出身の男たち」を意味するそうですが、彼らがボイイ族の後裔かどうかは疑問の余地が残されています。

バイウヴァリ族の女性は、人為的に頭蓋骨を変形させた特徴がありました。

頭蓋変形に関する最古の記録は、紀元前400年頃のヒポクラテスの記録であるとみられています。彼は、頭蓋変形の実践から名付けられた大頭族または長頭族と呼ばれる集団について記述しています。

頭蓋変形は、通常、頭蓋骨が最も柔軟な 乳児に対して行われます。

典型的なケースでは、生後約 1 か月後に始まり約 6 か月間続きます。

中央アジアの遊牧騎馬民族のフン族、フン族の一部であったアラン人、ブルガール人やも同様の頭蓋変形を行っていたことが知られています。

ヨーロッパではフン族に支配されていた東ゲルマン民族のゲピド族(ポーランド)、東ゴート族、ブルグント族(ブルゴーニュの起源)がこの習慣を採用しました。

ランゴバルト族、ブルグント族、テューリンゲン人の間では女性のみに及んだようです。要するにゲルマン民族とフン族の女性との結婚の結果ですね。

2018年の遺伝子研究で、バイエルンの墓地に西暦500年頃に埋葬された41人の遺骨が調査された。

男性は遺伝的に均質で、北中欧起源であることが判明し、女性は均質性が低く北欧の祖先が少なく、南東欧と東アジアの祖先が混ざっていることが判明した。

この地域のさらに南の地域のローマ人集団との顕著な混合は検出されなかった。

バイエルン人とフランク王国

バイウヴァリ族は、ラテン語Bavarii、ドイツ語 Bajuwaren、バイエルン・オーストリア語 Bajuwarnと表記されています。

またバイエルンは、ドイツ語Bayern、英語ではBavaria(バヴァリア)。

歴史を調べていると、たまに「ババリアの○○」という名前が出て来きますが、「バイエルンの〇〇」ということですね。

ちなみにお菓子のババロワ(bavarois)は「バイエルンの」という意味のフランス語の形容詞です。

現在のバイエルン自由州は、ドイツ16州の 1 つでドイツ南東部に位置します。州都はミュンヘン。

バイエルン州の紋章は、バイエルンを統治したヴィッテルスバッハ家の紋章が反映されています。

余談ですが、イギリス王室の現王家であるウィンザー家は、ヴィッテルスバッハ家の王女で結婚によりハノーヴァー選帝侯妃となったゾフィー・フォン・ハノーヴァー(1630年 - 1714年)を通じた子孫です。

5世紀と6世紀のバイエルンは、アラマン人、ロンゴバルド人、テューリンゲン人、ゴート人、スラヴ人、ローマ人など、いくつかの地域や民族からの社会的、文化的影響を受けていました。

アギロルフィング家

バイエルンは、788年まではアギロルフィング家が支配していました。

アギロルフィング家は、550年頃から788年頃まで、メロヴィング朝の宗主に代わってバイエルン公国を統治した貴族の家系である。

アギロルフィング家の分家は、 616年から712年まで断続的にロンゴバルド王国を統治した。

アギロルフィング家の祖先は 、伝説上のスエビ族の王子で、5世紀のガリシアのスエビ族王ヘルメリック(441年死去)の子孫であるアギルルフと言われています。

スエビ族Suebiについて記録が少なく、ボヘミアを流れるエルベ川流域に定住していたIrminones(イルミノネス、ヘルミノネス)というゲルマン民族の大集団の1グループだったと考えられます。

またマルコマンニ族と同一とする説もあります。

ヘルメリック王については、確かなことは何もわかっていないようです。

彼は現在のポルトガルのブラガ(ブラカラ・アウグスタ)で即位したと言われています。

鉄器時代のブラガには、ケルト民族のブラカリ人 (Bracari) と呼ばれる人々が住んでいたそうです。

1世紀にローマの支配下になりましたが、ゲルマン人移動時代に中欧からスエビ族がやってきて、410年にはスエビ族の王国が建国されました。

584年頃に、西ゴート王国の領域に組み込まれたのことです。

438年にヘルメリックは引退し、息子のレキーラが王位を継承しました。

レキーラは441年にセルビア(スペイン南部アンダルシア)のほぼ全域を占領しました。彼の妻は、西ゴート族の王ワリアの娘でした。

三代目のレキアルはキリスト教徒であり、フランクのクローヴィス1世よりも半世紀前に改宗していたと言われています。

しかもアリウス派ではないカトリックのスエビ王でした。(超珍しい)

しかしレキアルの妻は、アリウス派の西ゴート王テオドリック1世の娘だったので、アリウス派の王妃の影響でスエビ族はカトリックではなくアリウス派に改宗しました。

その後、レキアルは義理の兄弟テオドリック2世との戦に敗れ、スエビ王国は崩壊したと見られます。

ドナウ・スエビ族

こうしてポルトガルのスエビ王国は消滅してしまったのですが、ヘルメリック王の別の息子フニムンド(395年 - 469年以降)がドナウ・スエビとしてバイエルンを統治していたそうです。

そのフニムンドの息子と思われるアギルルフAgilulf (420年 - 482年以降)が、バイウヴァリ族のアギロルフィング王朝の創始者と考えられています。

*****

バイエルン公爵家

フランク王国メロヴィング朝では、アギロルフィング家が公爵となり、バイエルン地方を統治していました。

アギロルフィング家に属する最初の公爵は、ガリバルド1世(540年ー591年頃没)と言われていますが、現代の研究ではタッシロ1世(560年 - 610年)がアギロルフィング家の最初の一族とされています。

ガリバルド1世とタッシロ1世は親子と見られていますが、実際はよくわかっていないそうです。

ガリバルド1世は、メロヴィング朝の最初の王クローヴィス1世の曾孫テウデバルドの未亡人と結婚してしました。

そのいきさつは以下の通りです。

テウデバルドは、下の図を見ていただくとわかると思いますが、クローヴィス1世の長男テウデリク1世の孫にあたります。

テウデリク1世は、ブルグント王ジギスムントの娘スアヴェゴータと結婚しました。

その息子テウデベルト1世は、ランゴバルド国王ワッコの娘ヴィシガルドと婚約していましたが、ガリア南部の遠征中に出会ったガロ・ローマ人 デウテリアとの間にテウデバルトをもうけました。

テウデバルトは、父の2番目の妻となったウィシガルドの叔母であるヴァルドラダと結婚しましたが、テウデバルトは子どものころから病弱だったため555年に21歳で亡くなりました。

テウデバルドは子を為さず亡くなったため、彼の領地は叔父のクロタール2世の支配下に移りました。

長くなりましたので、続きはパート2をお待ちください。

次回はガリバルド1世とヴァルドラダの間に生まれたテオデリンダについて書きます。

よかったらまたご覧くださいね。

最後までお読みくださりありがとうございました。