本当は怖い風の時代*シルクロードとペスト、対立と分裂、小氷河期と飢餓②

だいぶ間が空いてしまいましたが、前回の記事「本当は怖い風の時代*小氷期と飢餓①」の続きになります。

①をまだお読みでない場合は、お手数ですが①の記事を先にお読みください。

①の記事では、木星と土星のグレートコンジャンクション(グレコン)が、急激で極端な気候変化を引き起こすというところまで書きました。

「木星の神話と牡牛座」の記事の「太陽の息子の墜落」のところで書いたゼウスは木星、ファエトンは土星のことです。

神話の世界での木星と土星の出会いに、気候変動がリンクしているのが個人的に興味深いと思っています。

占星術用語の「風の時代」は、約20年毎に起きる木星と土星の会合であるグレートコンジャンクション(略してグレコン)が、風のエレメントの星座(双子座、天秤座、水瓶座)で起き、それが約200年続く状態を指します。

そして全てのエレメント(火、地、風、水)が一巡するまで、約800年かかります。

今回の記事は、③1226年~1425年について書いていきます。

長い記事な上、後半は致し方なく有料ですが最後までお読みくださると嬉しいです。

風の時代は、移動・交流・拡散

紀元前1000年から現在までを見ると、「風の時代」は過去に、①紀元前402年~紀元前164年、②392年~630年、③1226年~1425年の3回ありました。

そして現在は、2020年から始まったサイクル(~2219年)になります。

前々回は民族大移動

前々回(392年~630年)の「風の時代」は、ゲルマン民族の大移動によってキリスト教が拡大し、西ローマ帝国が衰退しました。

さっそく余談ですが

ローマ帝国の建国神話によれば、紀元前753年4月21日にロームルスRomulusが「 Romana」を建設したところから王政ローマが始まりました。

調べたところ、紀元前753年は「火の時代」でした。

年月が経って、初代ローマ皇帝アウグストゥス(在位:紀元前27年 - 紀元14年)が地中海世界が統一し、元首政(プリンキパトゥス)を創始した頃は、次の「火の時代」でした。

ここに800年サイクルが見えてくるように思います。

占星術〇〇の時代(約200年)は起承転結でワンサイクル(約800年)

— 森の夢*佐山みはる (@kinadreams) December 2, 2023

例)ローマ帝国

起-火 1世紀・帝政開始

承-地 3世紀・専制君主政

転-風 5世紀・東西分裂、西ローマ帝国の衰退

結-水 7世紀・東ローマ帝国のギリシャ化(ビザンツ王国)

2サイクル目終わりの15世紀にローマ帝国は滅亡しました。 https://t.co/SXOE0yhynE

ここからは、③1226年~1425年について書いていきます。

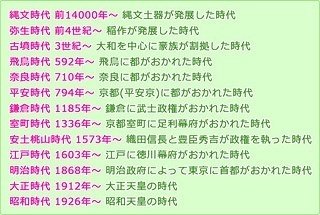

1226年~1425年は、ざっくり13世紀、14世紀にあたり、日本は13世紀は鎌倉時代、14世紀は室町時代の初期に当たります。

記事のタイトルは「本当は怖い風の時代」なのですが、風の時代らしい良い部分もありました。

【13世紀】シルクロードが発達

東ローマ帝国は1204年にいったん断絶し、ニカイア帝国ほかの亡命政権が成立しました。東ローマ帝国の最終的な滅亡は1453年(15世紀)です。

アジアではモンゴル帝国が興り、シルクロードの発展によりモンゴルの世紀と呼ばれるほど勢力を拡大しました。

モンゴル帝国の勢力拡大により、8世紀から始まっていたイスラーム黄金時代が終わったと見られています。

日本も 鎌倉時代の1274年、1281年の2度にわたりモンゴル帝国に侵攻されていますが(元寇)、九州の武士団の奮戦や台風(天が味方した?)で侵攻を退けることができました。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

【風の性質】移動、交流、拡散

全長6,400キロメートル以上に及ぶシルクロードは、東西の経済・文化・政治・宗教の交流に中心的な役割を果たしました。

シルクロードも、5世紀のゲルマン人の大移動と同じように「風」の性質(移動、交流、拡散)が反映されていると思います。

紀元前の風の時代には、アレクサンダー大王(在位:紀元前336年 - 紀元前323年)のダイナミックな東方遠征がありました。

1252年、フィレンツェ共和国で近代貨幣制度の先駆けとなったフローリン金貨が発行されましたが、これも風のテーマの「流通」に相応すると思います。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

教皇権の最盛期

教皇はこの時代には世俗王侯を凌ぐ権威を有し、教会政治でもその手腕を遺憾なく発揮しました。

代表的な教皇のひとりグレゴリウス9世(在位1227年 - 1241年)は、教会改革や異端審問の制度を整備したことでも知られています。

教皇ボニファティウス8世(在位1294年 - 1303年)は、1300年を最初の「聖年(Iobeleus)」としました。

ユダヤ暦では、7年ごとに「シュミータ」と呼ばれる「安息年」があり、それを7回繰り返した翌年に、旧約聖書レビ記第25章に基づき、50年に1度の大恩赦の年(ヨベルの年)を迎えるようになっており、カトリック教会では、25年に1度「聖年」として記念してきた。すべてのものが元に戻る年。

プロテスタントには聖年という概念はない。

皇帝党(ギベリン)と教皇党(ゲルフ)との対立が激化したのも、13世紀でした。

11世紀から始まった十字軍の遠征は、13世紀末の第9回十字軍(1271年 - 1272年)で完全に終わりました。

十字軍の背景にはいろいろありますが、大義は「聖地エルサレムをイスラーム勢力から奪還する」ことでした。

やさしい世界史/十字軍をわかりやすく解説

第1回の十字軍派遣は、1095年のクレルモン公会議でローマ教皇ウルバヌス2世の呼びかけで始まりました。

ウルバヌス2世は、フランス人たちに対して聖地をイスラム教徒の手から奪回しようと呼びかけ、「乳と蜜の流れる土地カナン」という聖書の表現をひいて軍隊の派遣を訴え、参加者には免償(罪の償いの免除)が与えられると宣言しました。

結局、聖地エルサレムを奪還できないまま、十字軍の派遣は終了しましたが、十字軍派遣は教皇が絶大な権力を持っていたことの現れでした。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

1249年、ポルトガルではムーア人に対するレコンキスタが終了しました。

最終的には1492年のスペインにおけるグラナダ(イベリア半島最後のイスラム王朝ナスル朝グラナダ王国の首都)陥落が、レコンキスタの完了です。

レコンキスタは、キリスト教勢力がイベリア半島からイスラーム勢力を追い出そうとした運動のこと。日本語では国土回復運動と言うことも。

レコンキスタは718年から1492年まで行われ、最終的にイスラーム勢力をイベリア半島から追い出しました。

現在の移民問題は、数年後に、13世紀とは別の意図をもって別のスタイルで、レコンキスタ(国土回復)が起きてもおかしくない気がしています。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ハプスブルク家ルドルフ1世が、神聖ローマ皇帝になったのは13世紀後半(1273年)でした。

ヨーロッパ最大の勢力を有していたといわれるスペイン・ハプスブルク家のカール5世の登場は16世紀になってからです。

【14世紀】ペストが大流行

東アジアに発したペストがヨーロッパに達し、大流行が起きました。

これは、13世紀にシルクロードが発展した影響と考えられています。

ペストに感染したノミが、馬やラクダの毛、または貨物や鞍袋に巣食うクマネズミに移り、ヨーロッパに運ばれたと見られています。

また19世紀半ばまで続くことになる小氷期がいよいよ本格化して、寒冷化により農作物に大きな被害が出たため大飢饉が発生し、ペストと合わせてヨーロッパ全体で数百万人が死亡し、人口が大きく減少しました。

イングランドの公式記録によると、1276年の平均余命は 35.28 歳で、大飢饉中の1301年から1325年の間は 29.84年、ペスト流行中の1348年から1375年の間はわずか17.33年でした。

人口の急激な減少は1348年から1375年の間に発生したとみられています。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ペストの流行によってシルクロードによる交易が中断されたため、全世界的に経済活動が縮小したそうです。

モンゴル帝国は弱体化し(17世紀に滅亡)、いっぽうでオスマン帝国が勢力を拡大しました。

紀元前3世紀の風の時代は、マケドニアのアレキサンダー大王がペルシャ帝国を滅ぼし、5世紀の風の時代はローマ帝国が分裂し、西ローマ帝国が弱体化しました。

15世紀にはシルクロード交易も終わりを告げ、東西の貿易は途絶えました。ヨーロッパは、新しいルートを求め大航海時代(占星術では「水の時代」)に移って行きました。

戦争スタイルの変化

中国で発明された火薬は、シルクロードを通り12世紀後半にヨーロッパへと伝わりました。戦争に火薬が導入され、包囲攻撃用の武器としてキャノン砲が使用するようになり、戦争のスタイルが革新されました。

軍隊の募集と構成にも変化が生じ、徴兵制度や封建制(15歳から60歳までのすべての農民、平民、貴族が国王の要求に応じて兵役に召集された)は、外国人傭兵からなる有給の軍隊に徐々に置き換えられました。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

【騎士道】の最盛期

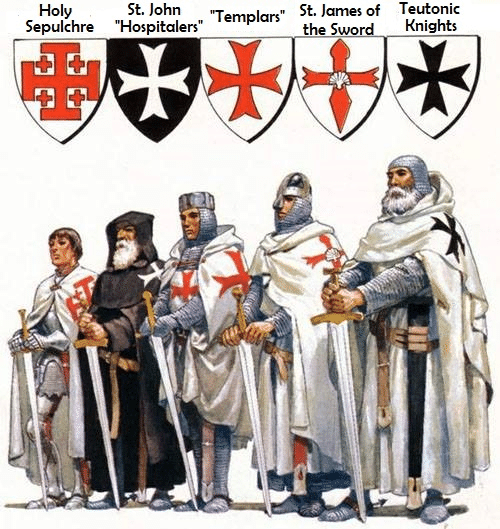

第一回十字軍の派遣直後、1119年に創設されたテンプル騎士団は、1312年に解体されてしまうのですが、11世紀の聖ヨハネ騎士団(マルタ騎士団)、ドイツ騎士団の活動が継続されていたほか、1255年聖ラザロ騎士団、1326年にハンガリーに聖ジョージ騎士団が設立され、1348年にイングランドにガーター騎士団、1351年にフランスにエトワール騎士団が設立されるなど、騎士道の最盛期でもありました。

中世の街並み。ギリシャのロードス島で。

— 森の夢*佐山みはる (@kinadreams) December 7, 2023

1291年にパレスチナのエーカーにあった最後の拠点を失ったエルサレムの聖ヨハネ騎士団は、1309年から1523年にかけてロードス島を占領し、要塞化しました。 https://t.co/1oX4xVZs8y

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

対立と権威の低下

イングランドとフランスの間で百年戦争(1337-1453年)が始まったほか、双方の国土でジャックリーの乱やワット・タイラーの乱といった大規模な農民蜂起が起こりました。

世俗権力が増大したことでローマ教皇庁への反発からフィレンツ共和国に生じた八聖人戦争(1375年–1378)や、1309年アヴィニョン捕囚、カトリック教会の大シスマ(教会大分裂(1378年から1417年)によって、教皇の権威が著しく低下し、百年戦争とともにヨーロッパ封建体制に動揺をもたらしたと言われています。

また、フランスからフランドル(フランダース)が独立したコルトレイクの戦いは、民兵が重装騎兵を破った歴史的な戦いでした。

コルトレイク(金拍車)の戦いは、フランス王フィリップ4世がフランドルを併合しようとした1297年から1314年まで続いたフランス・フランドル戦争の中で起きた。

戦史的には中世ヨーロッパにおいて市民中心の歩兵軍が、初めて重装騎兵である騎士軍を破った戦いとして知られている。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

大学の創設

ヨーロッパ最古の大学は、イタリアのボローニャ大学(1158年創設)だそうですが、13世紀に次々と大学が創設されているのも興味深いです。

1209年 ケンブリッジ大学(イギリス)

1218年 サラマンカ大学(スペイン)

1224年 ナポリ大学(イタリア)

1229年 トゥールーズ大学(フランス)

1231年 パリ大学(フランス)

1289年 モンペリエ大学(フランス)

1290年 コインブラ大学(ポルトガル)

これらの大学創設は、12世紀ルネサンスにおける古代学問を復興させようとする動きの中から生まれました。

【大学の歴史】ヨーロッパでの誕生~現代日本までわかりやすく解説のページによると

「この時代に大学が生まれたのは、商業の発展によって都市が発達し、一部の都市が自治権を獲得してある程度権力から自由になったこと。

都市と都市の間を行き来する人々が増えたこと。

11世紀後半から、ボローニャには著名な法学者から学ぼうとする人々が集まっていたこと。

ヨーロッパ社会、文化が広くキリスト教によって組織化されたこと。

十字軍の遠征によってイスラム世界との交流が急拡大したこと。

といった複数の要因が重なったためです。」とのことです。

それから、この時代の大学は、現在の大学のような大きなキャンパスを持ち、教授に教えを受ける生徒がたくさん集まっていたようなものではなく、教師と生徒は家族的な関係を持ち、やがて直接の契約関係となって移動しながら学ぶ組合的組織だったそうです。

15世紀にメディチ家が主催していたプラトン・アカデミー(私的サークル)に近いスタイルだったのかな。

風の時代の日本

1185年~鎌倉時代は凶事多し

鎌倉時代には、二度の元寇(蒙古襲来)という未曾有の国難のほか、地震、飢饉、疫病が多く発生し、50回もの元号改元(そのうち災異改元が30回)が行われ、仏教(鎌倉仏教)が広く庶民と武家にまで広まった。

鎌倉時代には、50回もの元号改元が行われました。鎌倉時代は140年間ぐらいでしたから、その間に50回も改元が行われたのは尋常ではないです。

そのうち災異改元が30回だったそうです。

災異改元とは、凶事に際してその影響を断ち切るために改元が行われることを指します。さらにそのうち、地震に関わる改元が11回でした。

鎌倉幕府が開かれて以降、鎌倉で地震が多発したことが、『吾妻鏡』に記されています。

1257年10月の正嘉鎌倉地震は、規模はⅯ7.0〜7.5と推定されています。この地震は、相模トラフ巨大地震でした。

1293年の鎌倉大地震はⅯ8.0だったと推定されています。

この震災による混乱に乗じて、北条貞時は当時幕府内で専横を振るっていた平頼綱(杲円)邸への襲撃を命令し平禅門の乱を起こしました。

朝廷は、地震の発生やこの後(6月から8月)発生した干魃等を重視し、改元を行っています。

鎌倉時代は戦乱の時代でもありました。

上げるとキリがないですが、1221年に後鳥羽上皇が政治の実権を取り戻すため北条義時に対して討伐の兵を挙げた承久の乱は有名ですね。

1331年に幕府と後醍醐天皇の間で起きた「元弘の乱」もありました。

この幕府(武家)と朝廷(公家)の争いは、ヨーロッパのギベリン(皇帝派)とヴェルフ(教皇派)の戦いに似ている気がします。

元弘の乱の同時期、京都の知恩寺に「百万遍」の号が下賜された1331年には、8月に近畿地方で大地震があり、疫病が蔓延していたことがわかっています。

百万遍念仏

こうした背景があり、仏教に人々は救いを求めたのでしょう。

12世紀中ごろから13世紀にかけて、仏教の新しい宗派として、浄土宗、浄土真宗、時宗、日蓮宗、臨済宗、曹洞宗が生まれました。

鎌倉文化は武士や庶民の文化とも言われ、素朴で質実、かつ力強さをともなって質実剛健という言葉がぴったりでした。

日宋貿易を通じ、禅宗をはじめ中国大陸の文化が伝わりました。次々に仏教の新しい宗派が生まれたのも中国人の僧侶の渡来によるものです。

鎌倉文化については、また別の機会に掘り下げたいです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

仏教が広まったのも風の時代らしいですが、ほかに風の時代らしいと思った出来事に貨幣経済の浸透があります。

12世紀、平清盛は日宋貿易を振興し、宋から大量の宋銭を輸入して国内で流通させました。

日宋貿易は宋銭・織物・香薬などを輸入し、砂金・真珠・硫黄などを輸出しました。宋銭輸入は当初は銅(地金)が目当てで、輸入した銭を溶かして仏具などとして再利用することが目的だったそうですが、やがて宋銭そのものが流通し、物々交換から貨幣経済へと転換していきました。

鎌倉時代から南北朝時代・室町時代にかけては、幕府や朝廷による貨幣の発行はなかったため、貨幣が不足し、民間では輸入銭をもとに硬貨の発行を始めたそうです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

活字印刷が伝えられる

日本に活字印刷が伝わったのは、13世紀末。

中国から(朝鮮人技術者の技術を移植した)木版による活字印刷が伝わったそうです。

その後16世紀は「水の時代」になりますが、安土桃山時代にイエズス会のアレッサンドロ・ヴァリニャーノにより西洋の活字印刷が伝えられました。

イエズス会が日本に入ってきたのは、1549年にフランシスコ・ザビエルの来日からですが、アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(1539年2月15日 - 1606年1月20日)が日本に初めてやってきたのは1579年でした。

ヴァリニャーノは、天正遣欧少年使節派遣を計画・実施した人物です。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

また余談ですが

安土桃山時代の有名な武将は、織田信長と豊臣秀吉。

安土桃山時代は、戦乱の世が一息つき、絢爛豪華な桃山文化が隆興しました。

この頃、ポルトガル人の来航を機に西洋文化との接触もはじまります。また同時期には、倭寇に代表されるように日本人自身の海外進出も活発になっていきました。

そのため「桃山文化」は西洋文化だけではなく、朝鮮文化や琉球文化など多彩な文化の影響を受けていくのです。

【桃山文化の特徴】わかりやすく解説!!代表的な絵画や人物など【まとめ】より

桃山時代の始まりは、はっきりいつからとはわからないそうですが、織田信長が足利義昭を奉じて京都に上洛した永禄11年(1568年)、あるいは義昭が京都から放逐されて室町幕府が事実上の滅亡に追い込まれた元亀4年(1573年)、または安土城の建設が始まった天正4年(1576年)とする考えもあるそうです。

桃山時代の終わりは、豊臣秀吉が死去した慶長3年(1598年)、あるいは関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利した慶長5年(1600年)、または家康が征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開いた慶長8年(1603年)と考えられています。

江戸時代は「火の時代」になるので、信長や秀吉が活躍したのは「水の時代」です。

西洋でルネサンスが流行っていた頃、日本では豪奢な城郭建築や茶の湯文化が隆盛になっていました。

現在も保存されている絵画や工芸品を見ても、豊かな時代だったことがわかります。日本版ルネサンスですね。

この時代、約100年におよんだ戦国時代の争乱をおさめて権力と富を集中させた統一政権のもと、そのひらかれた時代感覚が、雄大・壮麗にして豪華・絢爛、かつ溌剌として新鮮味にあふれた桃山文化を生み出した。

この文化には、戦国の世を戦い抜いて新たに地域の支配者となった新興の大名や、戦争や貿易などを通じて大きな富をきずいた都市在住の豪商の気風や経済力が色濃く反映されている。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

さらに余談ですが

アレッサンドロ・ヴァリニャーノは、1590年(天正18年)の2度目の来日では、1591年(天正19年)に聚楽第で豊臣秀吉に謁見しています。

その際に活版印刷機を持ち込み、後に「キリシタン版」とよばれる書物の印刷を行っています。

ヴァリニャーノは1回目の日本視察で、布教の拡大には内外人に教育を施すことが欠かせないとして、ローマ字、のちに片仮名での一般向けの書物を印行する計画を立てました。

日本語の文字は、その数の多さから印行は不可能だと判断したとのことです。

天正遣欧少年使節に随行した日本人修道士ジョルジェ・デ・ロヨラという人物(詳細不明)の筆蹟をもとにヨーロッパで活字が作成され、リスボンでロヨラ及びコンスタンチーノ・ドゥラード、アウグスティノ(いずれも日本人)らが印刷技術を学びました。

日本初の活版印刷機は、スペインから運ばれたようです。

しかし、慶長19年(1614年)にキリシタンに対する大々的な追放令が出され、各地のイエズス会の施設が破壊されたため、印刷機はマカオに移されました。ヨーロッパより招来された印刷機は、マカオに移送された年には3台にまで増えていたそうです。

日本が戦国時代だった頃、世界は大航海時代だった。宣教師たちは日本をキリスト教国にすることを目的に、布教と称して諜報活動を行うために来日。ターゲットは日本の金銀や奴隷(傭兵)。この流れは現在も続いている。日本の国体が明治以降、第二次世界大戦を経ても変化がない理由はコレ🤫 pic.twitter.com/pkdMPQ9tQK

— あいひん (@BABYLONBU5TER) June 25, 2023

そういえば、ヴァリニャーノが従者として連れていた黒人を信長が召抱えたいと所望したため、「弥助」と名づけられて信長の直臣になりました。

興味深い😊「弥助」

— 森の夢*佐山みはる (@kinadreams) February 4, 2024

日本では弥助はイエズス会が連れていた奴隷ということになっているが、信長に気にいられる才覚がもともとあったようですね。

>信長の陥落は、最初の黒人武士の追放をもたらし、おそらく京都のイエズス会の使節団に戻った。彼の運命と彼の人生の最後の年は不明のままです https://t.co/P9OC1RHTnR

余談が長くなってしまいました(苦笑)

1226年のグレートコンジャンクション

13世紀鎌倉時代は寒冷期

鎌倉時代は、1230年から1231年にかけて寛喜(かんき)の飢饉が発生しました。前後に天候不順な年が続いており、『吾妻鏡』によれば、同年6月9日(グレゴリオ暦7月27日相当)に、現岐阜県大垣市および現埼玉県入間市で、降雪が記録されています。

その後も長雨と冷夏に見まわれ、7月16日(グレゴリオ暦9月1日相当)には、早くも霜降があり、ほぼ冬のような寒さに陥った。

更に8月6日(グレゴリオ暦9月21日相当)午後には大洪水、翌々8月8日には暴風雨の襲来とその後の強い冷え込みと災害が続き、農作物の収穫に大きな被害をもたらした。

一方で冬は極端な暖冬になり、作物の作付にも影響を与えた。翌春になると、収穫のはるか前にわずかな備蓄穀物を食べ尽くして飢餓に陥った。 各地で餓死者が続出し、「天下の人種三分の一失す」とまで語られる規模に至っている。

飢饉の状態は、1239年頃まで続いたと考えられています。

藤原定家の『明月記』(書かれたのは1180年から1235年)にはその状況が詳しく書かれており、特に京都、鎌倉には流民が集中し、市中に餓死者が満ちあふれていたとか。

民衆の中には、妻子や時には自分自身までも売却・質入したりするケースも相次ぎ、社会問題化したそうです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

『日本中世気象災害史年表稿』(2007年)には、1226年から気温が下がり始めたことが示されているそうですが、1230年からの寛喜の飢饉の発生と合致します。

興味深いのは、1226年に木星と土星のグレートコンジャンクションが、水瓶座で起きており、さらには「風の時代」の始まりの年でした。

2020年12月のCNNの記事に

「(2020年の)冬至には、夜空で木星と土星が並んで二重惑星のように見えるコンジャンクションと呼ばれる現象が起きる。

今回のコンジャンクションは、2つの惑星が互いに非常に接近して見えるという理由で特別に珍しい。これは1226年3月4日の夜明け前以来」と書かれていました。

調べてみましたら、1226年のグレコンは、日本では3月5日の午前3時17分に起きていました。

ホロスコープを作ってみると、木星は水瓶座1度、土星は水瓶座2度で接近していますが、2020年12月のグレコン(後述)のようにぴったりと重なってはいません。

これは、2020年12月に水瓶座0度で起きたグレコンが、非常に貴重なケースだったという意味でもあります。

以前に録音しなかったX(旧Twitter)のスペースでお話しましたが、3000年間のデータベースを調べてみると、水瓶座0度でグレコンが起きたのは2020年が初めてでした。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

鎌倉時代には、正嘉(しょうか)年間(1258年~1261年)にも正嘉の飢饉が起きていました。

長雨と冷夏に加え、大型台風のため全国的大凶作となり飢饉が発生し、冬から翌夏にかけても凶作が続いたそうです。平安京で食人の噂が広がるなど、飢餓状態は続き疫病の流行も続きました。

日蓮は、この飢饉を契機として『立正安国論』を書き上げ、「相次ぐ災害の原因は、人々が正法である妙法蓮華経(法華経)を信じずに浄土宗などの邪法を信じていることにある」として諸宗を非難しました。

ヘンゼルとグレーテルと口減らし

ヨーロッパでも1315~1317年頃に大飢饉が起きています。これも「風の時代」です。

1315年春に悪天候が始まり、農作物の不作は1316年から1317年の夏の収穫まで続きました。

ヨーロッパの大部分が影響を受け、長期間にわたって多くの死者を出しました。牛の病気により羊と牛の数が 80%減少し、極端なレベルの犯罪、病気、大量死、さらには人食いや子殺しもあったそうです。

ヨーロッパが完全に回復したのは1322年でした。

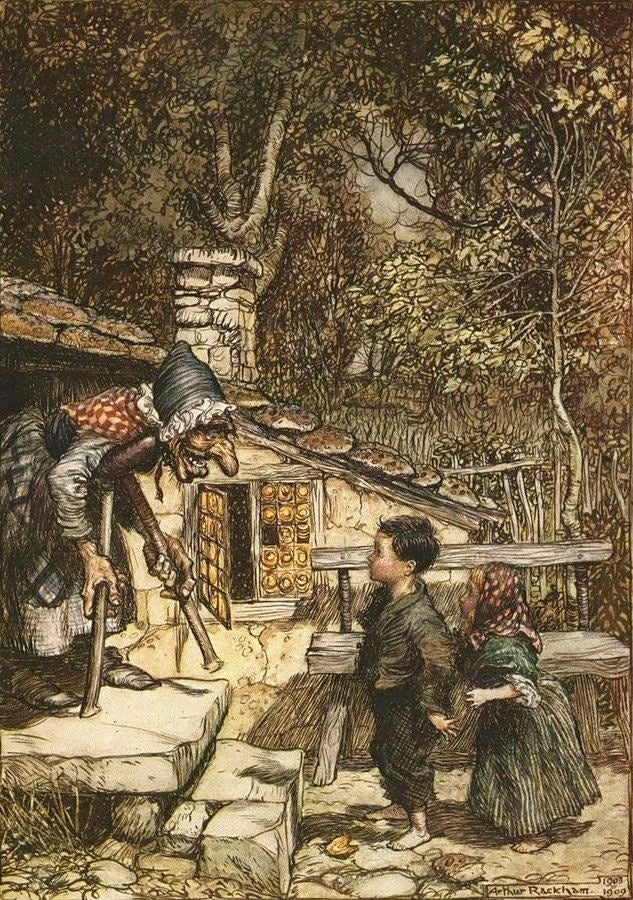

グリム童話の有名な『ヘンゼルとグレーテル』の物語は、その大飢饉の頃に生まれました。

貧しい木こりの夫婦は、あるときからまったくパンが手に入らなくなり、どうしようもなくなって、ついに子どもを森に捨てる決意をしました。

翌日、兄妹は森の中に置き去りにされますが、兄ヘンゼルが道々に白い石を落としていたので、その白い石を辿りながら夜通し森を歩き、朝になってふたりは家にたどり着くことができました。

父親は子供たちの帰還を喜びましたが、母親はふたりが家に戻って来られないほどの森の奥まで連れて行こうと父親に持ちかけます。

両親の会話を聞いていたヘンゼルは、また小石を拾いに行こうとしますが、戸口が閉められていて拾うことができませんでした。

翌朝、ふたたび両親に連れられ、ふたりは生まれてから来たこともないほどの森の奥に置き去りにされました。

ヘンゼルは小石の代わりにパンをポケットの中で砕き、道しるべとして道々に落としていたのですが、パンのかけらは小鳥がついばんでしまったため、帰り道を見つけることができず、ふたりは3日間森をさまよいました。

3日目の昼頃、森の中で屋根がケーキ、壁がパン、窓が砂糖で作られた小さな家を見つけ、ふたりが夢中でその家を食べていると、中から老婆が現れました。老婆は驚くふたりを家の中に誘い、食事やお菓子、ベッドを提供した。しかし、この老婆の正体は子供をおびき寄せ、殺して食べる悪い魔女だったのです。

ドイツ・ヘッセン州に伝わる民話がもとになっているそうで、童話の最後はハッピーエンドで終わります。

しかし大飢餓の時、子供たちはヘンゼルとグレーテルのように親に捨てられたり 、実際に大人に食べられてしまうことさえあったのです。

藤原定家の『明月記』に、民衆が妻子を売却・質入したと書かれていることからも、日本でも口減らしのため姥捨て、子捨てが起きていただろうことは想像に難くないですね、

姥捨てとは、遠い昔の日本で行われていたとされる風習で、体の弱い親族や高齢者を山などの荒涼とした場所に運んで死なせるというものである。長野県姥捨山、岩手県遠野市に史跡がある。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

中世の小氷河期と大量死

中世ヨーロッパでは飢餓はよくある出来事だったそうですが、とく1300年代は非常に多かったようです。ペストの流行もありました。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?