紀元前54年「水の時代」シーザーとガリア・ブリタンニア征服

「紀元前のブリテン島とビーカー人」の続きの内容になります。

この記事では、ガイウス・ユリウス・カエサル Gaius Iulius Caesarを英語読みの「ジュリアス・シーザー」、または「シーザー」と記載します。

理由は、私が子どもの頃からそう覚えていたから(笑)

ちなみにローマ人の名は、普通三つからなり、ガイウス・ユリウス・カエサルの名前は、「ガイウス」は個人名で、「ユリウス」はユリウス氏族、「カエサル」は家族名(姓に近い)で、ユリウス氏族のカエサル家のガイウス君という意味なのだそうです。

備忘録を兼ねて書いているので、いつものように内容がくどくなりがちですがお許しくださいね。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ガリアについて

ガリア(Gallia)とは、ケルト人の一派が居住した地域の古代ローマ人による呼称です。

古典ラテン語とイタリア語での発音により忠実なカナ表記は「ガッリア」。フランス語では Gaule(ゴール)。

具体的には現在のフランス・ベルギー・スイスおよびオランダとドイツの一部などにわたる広地域ですが、元来の「ガリア」はイタリア半島北部のことであったため、ローマの属州(行政区画)としての「ガリア」とは同一ではないとのこと。

また現代ギリシャ語の「ガリア」はフランスを指すことから、近代ではフランスの雅称としても使われるようになっているそうです。

ややこしや~。

地理上の概念としての「ガリア」の起源は、紀元前4世紀にイタリア半島北部に定住した部族集団を、ローマ人が「ガリア人」(Galli ガリー)と呼び、そのイタリア半島北部を「ガリア」と呼んだのが始まりだそうです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

【余談】紀元前4世紀は風の時代

紀元前4世紀(紀元前400年から紀元前301年まで)は「風の時代」でした。

マケドニアのアレクサンドロス3世(アレキサンダー大王)が、東方遠征で領土を拡大していった時代。

ギリシャでは、プラトン(紀元前427年 - 紀元前347年)やアリストテレス(紀元前384年 - 紀元前322年)が活躍していました。

共和政ローマがアッピア街道を建設し始めたのも、紀元前4世紀の終わりごろからでした。

西暦5世~6世紀の「風の時代」も同じように、移動や信念という「風」の性質らしいと思います。

ローマが街道を拓きながら領土を拡大していった紀元前1~2世紀が、次の「水の時代」です。

ローマ人が領土を拡大するにつれ、アルプス山脈の西方・北方にもガリア人と同系統の諸部族が住んでいることが知られるようになり、それらの地域も「ガリア」に含まれるようになっていきました。

やがてイタリア半島北部のガリアは、ローマに制圧され属州となりました。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ガリア・キサルピナ

イタリア半島北部は、ガリア・キサルピナ(Gallia Cisalpina キサルピーナ、アルプスのこちら側のガリア)またはガリア・キテリオル(Gallia Citerior、こちら側のガリア)と呼ばれました。

ローマ化が進んだ後はガリア・トガタ(Gallia Togata トガータ、トーガを着た=「純ローマの」ガリア)とも呼ばれた。

この地域は、ローマ帝政初期43年には本土「イタリア」に編入されて、「ガリア」から除外された。

ガリア・トランサルピナ

「アルプスの向こう側のガリア」はガリア・トランサルピナと呼ばれ、のちにガリア・ナルボネンシスに改名されました。

北の境界線はアルプス山脈、南はアルノ川とルビコン川付近を結ぶ線で、ポー平原を主な区域とする。属州の首都はムティナ(モデナ)。

モデナ(ラテン語 Mutina、エトルリア語 Mutna ) は、鉄器時代にはヴィラノバ人が居住し、その後はリグリア部族、エトルリア人、ガリア人、ボイイ人(集落自体はエトルリア人) が住んでいました。

紀元前183年にはローマの植民地となり、当時は「ムティナ」(Mutina)と呼ばれ、紀元前2世紀に始まるエミリア街道の敷設の拠点となっています。

キサルピナおよびトランサルピナよりさらに北側のガリアは、ガリア・コマタと呼ばれたそうです。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

西ローマ帝国滅亡後(西暦476年以降)、ガリア・トランサルピナ(ガリア・ナルボネンシス)はフランク王国の支配下となり、ローヌ川を境に西部が西フランク王国、東部が中部フランク王国に分割されました。

以降、西半分は現在のラングドック、東半分はプロヴァンス地方に分かれ、西半分はのちに南東より侵攻するウマイヤ朝および後ウマイヤ朝とフランク王国の接点として、北部フランスとはやや異なる言語・文化を持つ地域として発展。

キリスト教異端カタリ派の土壌となり、アルビジョワ十字軍により殲滅されるまで半ば独立した文化圏として発達した。現在でもオック語を話す土地の意味の「ラングドック」という名前からその名残りが窺える。

カタリ派について

フランス在住の愛さんの旅レポート

ガリア戦争

紀元前58年、ジュリアス・シーザーは、プロコンスル(執政官代理)としてガリア・キサルピナとガリア・トランサルピナの属州総督に就任しました。

アルプスのこっち側であるガリア・キサルピナは既にローマ支配下になっていましたが、アルプスの向こう側であるガリア・トランサルピナにはまだローマの勢力が及んでいませんでした。

5年間のインペリウム(軍事指揮権)を委ねられたシーザーは、スイスの山岳地帯にいたガリア人系ヘルヴェティ族に戦争を仕掛けて勝利し(アラル川の戦い、ビブラクテの戦い)、次にゲルマニア人と戦い、これも打ち破りました。(ウォセグスの戦い)

カエサルの軍隊が通った一般的なルートは矢印で示されています。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

ヘルヴェティ族

ヘルヴェティ族(Helvetii)は、現在のスイスから南ドイツにかけて居住していたガリア人の部族。スイスの古名であるヘルヴェティア(Helvetia)はこの部族に由来する。

紀元前1世紀、ヘルヴェティ族はスエビ族の攻撃から逃れフランス南西部へ民族大移動を始めました。

ローマはその動きを警戒し、ヘルヴェティ族がガリア・トランサルピナを通行することを拒みました。

ところがヘルヴェティ族は強引に突破しようとし、これがガリア戦争のきっかけになったと言われています。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

スエビ族

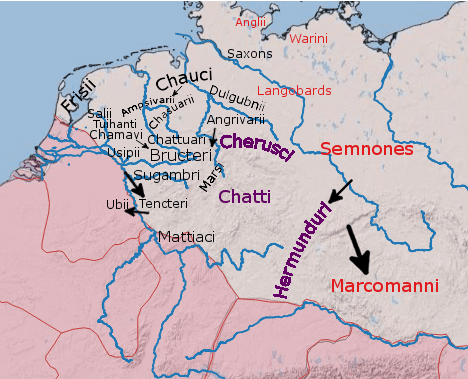

スエビ族は、現在のドイツとチェコ共和国にあるエルベ川地域出身のいくつかのゲルマン民族を合わせた当時の総称です。

『ゲリア戦記』によれば、シーザーはスエビ族をゲルマン民族の中で最も好戦的な民族とみなしていたそうです。

シーザーがスエビ族だと言っていたのは、チャッティ族Chatthiだったという説もあります。チャッティ族については、「ドイツの始まりとフリッツラーの町」の記事に少し書いていますので、よかったらご覧ください。

By Andrew Lancaster - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91102892

大プリニウスは、著書『博物誌』の中で、チャッティ族とスエビ族をヘルムンドゥリ族とケルシ族とともにグループ化し、このグループをヘルミオネス(イルミノネス)と呼んだ。

※ガリア戦争の詳細は、今回はスルーします。

また別の機会に書くかも。

ブリタンニア遠征

2年目、3年目も数々の戦いにシーザーは勝利し、(オクトドゥルスの戦い、アクソナ川の戦い、サビス川の戦い、モルビアン湾の海戦ほか)諸民族をローマに服従させました。

4年目の紀元前55年、ローマと敵対していたベルガエ人がブリタンニアにあるベルガエ人の入植地へ逃亡したことや、ヴェネティの蜂起にブリトン人が加担していたことから、これらを牽制するという口実でシーザーはブリテン島へ渡りました。(ブリタンニア遠征の1回め)

ベルガエ(Belgae)とは、ガリア(現在のフランス、ベルギー、スイス他)の内の北東部を指す古代ヨーロッパの地名で、ベルガエに住む部族を総称してベルガエ人(ベルガエ族)と呼ぶ。

ベルギー王国はこのベルガエの故地より名称を得ている。

ベルガエ人の一派で、現在のフランス・エーヌ地域とオワーズ地域に住んでいたスエッショネス族のディウィキアクス王(ディヴィシアコス)のコインが、紀元前2世紀半ばのブリテン島南部で発見されています。

また紀元前2世紀半ばのアンビアニ族のコインも英国南部で大量に発見され、ケントではベルギーの要塞と思われる遺跡が発掘されています。

アンビアニ族は、特に金貨の鋳造に熟練していました。

他のガリアの部族は一般にマケドニア王フェリペ 2 世の影響を受けたアルヴェルニ硬貨を模倣しましたが、アンビアニ族はイタリア半島南部のマグナ グラエキアの硬貨を模倣しました。

これらのことから紀元前 2 世紀から 1 世紀にかけて、ベルガエ人とブリテン島の間で貿易が行われていたこと、ベルギー陶器の普及などから入植が行われていたことが証明されています。

ヴェネティ(Veneti)族については、「紀元前のブリテン島とビーカー人」にも書きましたが、シーザーがその強さに一目置いたといわれる、商人や航海術に長けた海洋民族でした。

シーザーは、紀元前 56 年に海戦で ヴェネティ族を破った後、ガリア北西部の大部分を占領しています。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

シーザーがブリタンニアへ遠征した時期は、ブリテン島全体の人口は約100万人ぐらいだったそうです。

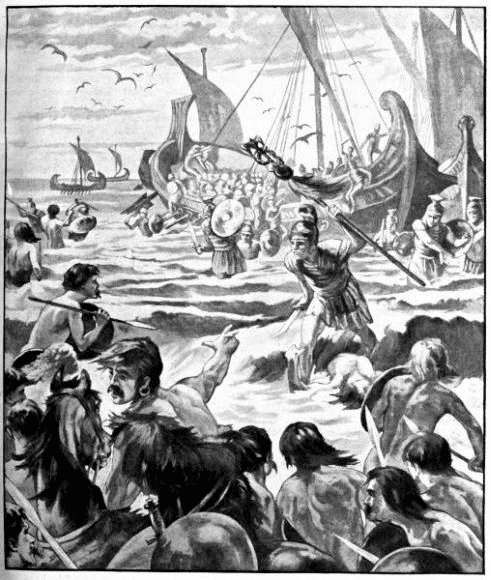

この1回目のブリタンニア遠征では、シーザーは2個軍団(第7軍団、第10軍団)を運ぶことが十分に出来る80隻の輸送船を集め、8月23日の真夜中に出航しました。

ところが、嵐で騎兵隊を乗せた船が途中でガリアに戻らざるを得なかったり、高潮の影響で停泊していた船が破損したためシーザーは冬になる前にガリアに戻っています。

紀元前54年のブリタンニア侵攻

2度目は、侵攻と呼べる規模でした。

ローマ軍は800隻の船舶(恐らくは商業船も含む)、5個軍団と騎兵2,000から構成された大軍だったそうです。

現在のフランスのノール・パ・ド・カレー地域圏にあったとされている港イティウス・ポルトゥスを夕方に出発し、翌朝、ブリテン島に到着しました。

シーザーがブリタニア遠征をする以前は、トリノヴァンテス族(TrinovantesまたはTrinobantes)がブリテン島で最も強大な勢力を誇っていましたが、当時の王イヌエンティウスImanuentiusは、カトゥベラウニ族のカッシヴェラウヌスに敗れ、息子のマンドゥブラキウスはカエサルを頼ってガリアに逃亡していました。

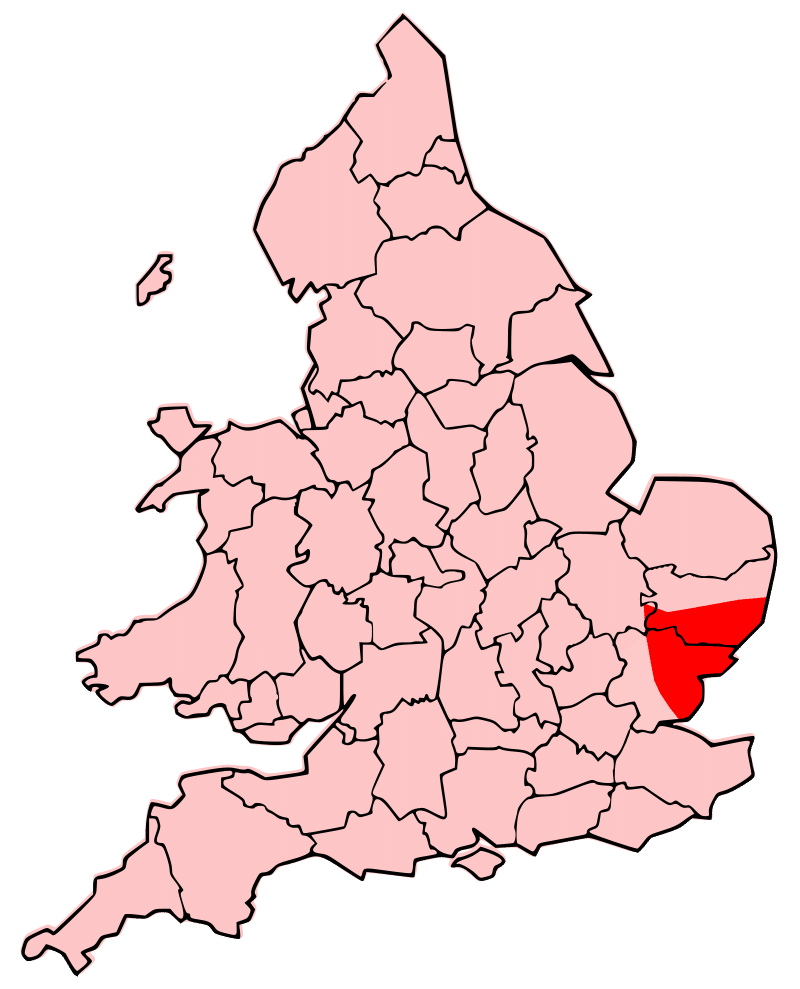

トリノヴァンテス族は、現在のエセックス州とサフォーク州そして大ロンドンを跨ぐ区域を支配していた。

部族の名称は、ケルト語の強調を表す前置詞「tri-」と、新しいを表す「novio」に屈強さや活発さの意味合いを含み持たせ、「非常に強健な人々」を意味する。

彼らは、伝説のアーサー王の王国ログレスの首都キャメロットではないかとの説もあるカムロドゥヌム(現在のコルチェスター)に首府を置いた。

カムロドゥヌム(コルチェスター)については、下の記事に書きました。

シーザーはトリノヴァンテス族と同盟関係を結び、マンドゥブラキウスを傀儡王に就け、他の部族を降伏させようとしましたが、連合軍の指揮官だったカッシヴェラウヌスは抵抗を続けました。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

カッシヴェラウヌス

カトゥベラウニ(Catuvellauni)家の名前は、ケルト語の語根catu- (戦闘)に由来し、「戦争の首長、戦争の首長」という意味があるそうです。

おそらくローマ時代に現在のシャンパーニュ地方に住んでいたベルギー系部族の「カタラウニ」の名前に関連していると考えられます。

カッシヴェラウヌスCassiuellaunosのuellaunos は、「首長、司令官」というブリトン語に由来します。

接頭辞cassi-の意味については、おそらく「錫、青銅」を意味していると考えられているので、カッシヴェラウヌスは「ブリキの酋長」と翻訳される可能性があります。

カッシヴェラウヌスは、大軍を解散し、知り尽くした土地でチャリオット(戦車)を使ったゲリラ戦を仕掛けました。

チェニマーニ族(他の部族はアンカリ族、セゴンティアシ族、ビブロキ族、カッシ族)を含む5部族がローマに服従し、カッシヴェラウヌスの本拠地、ウィートハムステッドの丘の砦デビルズダイクの位置を明らかにしたため、シーザーはその要塞を包囲しました。

デビルズダイクは、「紀元前のブリテン島とビーカー人」に書いたヒルフォート(丘砦)のように周囲に深い溝が掘られています。

溝は長さ 460m、幅 40 m以上、場所によっては深さ 12 mあるそうですが、時の流れとともに浸食されています。

ここでもベルギー陶器の破片が発見されており、カトゥベラウニ族はベルガエ人と繋がりが深かったと察せられます。

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

シーザーの依頼でカッシヴェラウヌスの降伏交渉を仲介したのが、ベルガエ・アトレバテス族の傀儡王で、1回めのブリタニア遠征ではブリテン部族の捕虜になったコンミウスでした。

カッシヴェラウヌスを服従させたシーザーは、ブリタンニア東部の部族に対して、ローマへ貢物と奴隷を送ることを約束させ、カッシヴェラウヌスにはマンドゥブラキウスならびにトリノヴァンテス族に対して戦争をしないことを約束させました。

そののちにコンミウスは、紀元前30年頃までにブリタンニアでアトレバテス族の王として王権を樹立し、カッレウァ・アトレバトゥム(現:シルケスター)にて硬貨を発行しました。

Commius had previously been sent to Britain as Caesar's envoy in 55BC, to soften up resistance by diplomacy, ahead of the first Roman invasion. He also mediated the surrender of the chief British king, Cassivellaunus, in 54, after Caesar's more successful 2nd expedition.

— Brittunculus (@Brittunculus410) March 15, 2023

5/ pic.twitter.com/nLTnP3QPcC

~~**◇◆◇**~~**◇◆◇**~~

シーザーはブリタンニア侵攻後、干魃による不作で動揺が起きていたガリアに戻りました。

以後97年間、ローマはブリタンニアに戻って来ませんでした。

シーザーは征服した領土も軍隊も残しませんでしたが、マンドゥブラキウスを王位に就けたことで、ローマとの間にクリエンテス(保護・隷属)の関係が始まり、ローマの政治的な影響力がブリタンニアへ持ち込まれました。

カッシヴェラウヌスの子孫は生き延び、西暦43年のローマによる本格的な征服の際に、 カトゥヴェラウニ族の族長カラタカス(Caratacus)はローマ軍に抵抗しました。その話はまた次回に。

今日はこのへんで。最後までお読みくださりありがとうございました。

The Catuvellauni gradually emerged as the most powerful tribe in south-east England, occupying an area roughly equivalent to the kingdom of Cassivellaunus. In addition, the four tribes which inhabited Kent eventually merged to form the single tribe of the Cantiaci. pic.twitter.com/vjCImL5Ltg

— Spencer (@SpencerJulius_) December 26, 2023