音楽ゲームでRTAを作ろう

音楽ゲームでオリジナルのRTAカテゴリーを考案し、イベントで披露したらRTA in Japanに採用された、といったお話です。

RTAとの相性が悪いとされる音楽ゲームで、一般的なRTAと同じように楽しめるカテゴリーを考案し、受け入れて頂きました。

このnoteは、とある配信者による「夏休みに自由研究をして発表しよう」という企画にて発表した内容に手を加えた物です。

発表で用いたスライドを織り交ぜてご紹介します。

RTAとは?

皆さんは、このような経験がありませんか?

ゲームを遊んでいるときに、ふと時計を見る

そして「よし、〇時までに全クリしてやるぞ」とゲームを進めていく

それはつまり、RTAと同じような事なのです。

ではそもそもRTAとは何なのでしょうか?

RTA in Japanのサイトでは以下のように紹介されています。

さて、音楽ゲームのRTAを作るのは難しいとされています。

今回は、いかにしてこの課題を克服したのかをご紹介します。

どうして音楽ゲームのRTAを作るのは難しいの?

RTA in Japanでは音楽ゲームも走られています。

現在多く見られる形式は、「指定された複数の楽曲を全てプレイして、クリアするまでの時間を計測する」というものです。

つまり、1曲をまるまるプレイされていて、タイム短縮要素は曲をクリアするかしないかの二通りでした。クリア失敗なら1曲分タイムが伸びる、といった感じです。

そのため、最速タイムには限界があり、何回走ってもほとんど決まった結末に収束していくというものでした。

またある時、「なぜ音ゲーのRTAは難しいのか?」という、RTA情報サイトの記事を読みました。

そちらでは、『タイムを縮めることに、競技性、エンタメ性、おもしろさをもたせられるレギュレーションを組むことが他のジャンルに比べて難しいから、あまりRTAを見かけないというところではないか』と結論づけられ、

『イベントだとShowcaseで音ゲーをやることがほとんどなので、RTAとして何かしたい』という思いで締めくくられていました。

(※Showcase:通常プレイや高難易度プレイ等を披露するといった、ゲームそのものを紹介する舞台…のようなもの?)

この課題を克服できないか、私の大好きな音楽ゲームで試してみる事にしました。

ノスタルジア

今回試したのは、「ノスタルジア」というゲームです。

28個の白い鍵盤でプレイする、ゲームセンターの音楽ゲームです。

パソコン版が登場し、ご家庭でも遊べるようになりました。

パソコン版には特徴がいくつかあります。

文字用キーボードや、MIDIキーボードで遊べること。

演奏中にいつでも途中終了できる機能があること。

無料の体験版があること。12曲入っていて、何回でも遊べます。

この12曲という絶妙な曲の数が、RTAのサイズ感にぴったりなのではないかと思いました。

現存する様々なRTAカテゴリー

カテゴリーを作るにあたって、実際にどんなカテゴリーがあるのか軽くおさらいしてみました。

まず、完全攻略を目指す「100%」、そして、とにかくエンディングだけを目指す「Any%」。これらはお馴染みかと思います。

他にも、例えばリングフィットアドベンチャーでは、『World1のクリアを目指す初心者向けのカテゴリー』や、『指定された運動の仕方を無視して操作をして良いカテゴリー』等も、存在しています。

つまり、なんでもありです。やったもん勝ちです。

カテゴリー作り

最初に考えたカテゴリーは、『1曲演奏中に300コンボを目指し、300コンボの時点で演奏を途中終了、それを収録楽曲12曲全てで繰り返し、そこまでのタイムを計測する』というものでした。

しかし、このルールも突き詰めていけば、結局「ミスらず最短で300コンボするという理論値ゲーになってしまう」という結末が予想されました。

それだと既存のルールと変わりません。むむむ。

ゲームルール「リサイタル演奏」

そこで、ノスタルジア特有のゲームルールを盛り込もうと考えました。

「リサイタル演奏」というこのルールは、

「ノーツと関係ない鍵盤を押してはならない」

「指示通りに強弱をつけて鍵盤を押す」

といった、操作そのものの精密さをも極めんとする、とても繊細なルールです。

そのあまりの繊細さにパーフェクトなプレイをする事が極めて困難です。

このルールが秘めるアナログ性を盛り込めれば、ただの理論値ゲーにはならないだろうと思いました。

1曲ならまだしも、12曲連続でパーフェクトプレイをするのはほぼ不可能だからです。

カテゴリー作り2

そして生まれたのが『1曲演奏中に、300コンボ、そしてリサイタルのスコアを30.0点以上獲得する』というルールです。

300コンボを達成し、リサイタルのスコアが30点を越えたと思った地点で演奏を中断し、実際の演奏結果を確認します。それを12曲繰り返します。

リサイタルのスコアは、演奏結果を確認するまでわかりません。

結果を見て30点未満ならば、その曲をやり直さなければならないのです。

ですので、プレイ中に30点ギリギリを見極めるという、チキンレース要素もあります。

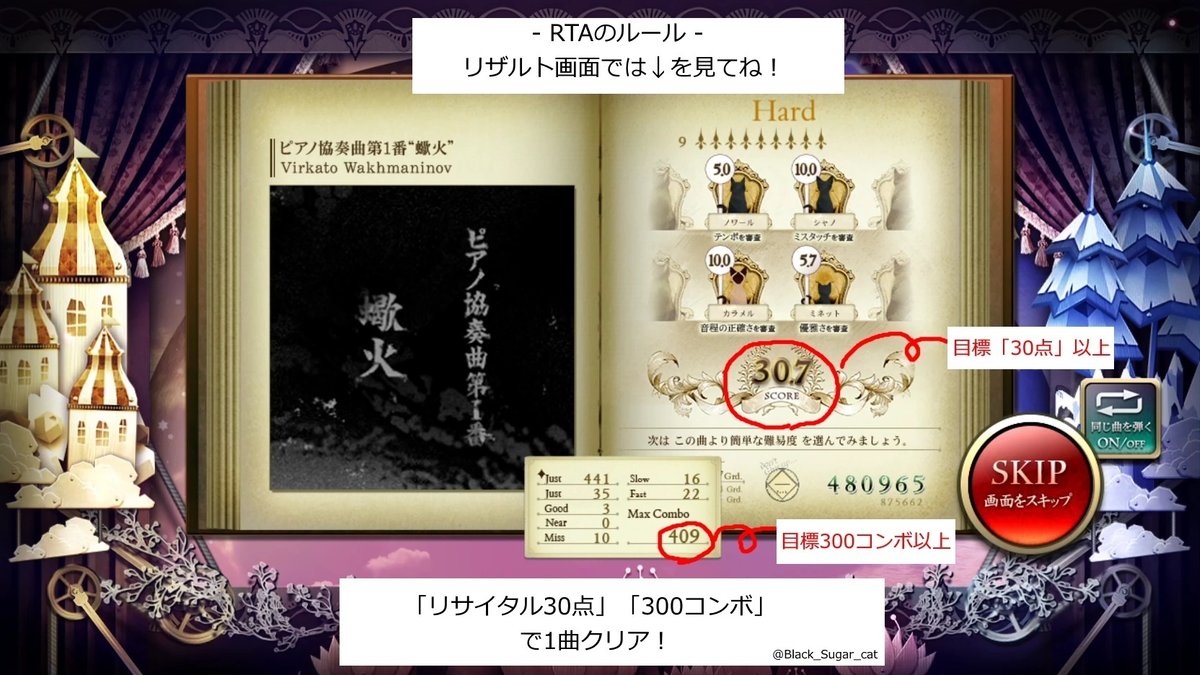

演奏結果のゲーム画面でご説明します。

画面右側中央が、リサイタルのスコアです。

リサイタル演奏のルールでは、

「リズムに合わせて鍵盤を押す」→テンポ

「ノーツと関係ない鍵盤を押してはならない」→ミスタッチ

「ノーツ1つに対して3鍵以上押してはならない」→正確さ

「指示通りに強弱をつけて鍵盤を押す」→優雅さ

という4つの観点で審査され、40点満点で評価されます。

これを30点以上獲得するのが、本RTAの目標です。

コンボというのは、押し逃しをせずに、連続で鍵盤を押せた回数の事です。

本RTAでは、300回連続を目指します。

なぜ満点ではなく、中途半端な30点を目標にしたのかは後述します。

試走

実際に試走してみて、「これはいけそうだ」と思いました。

プレイのたびに調子が変わったり上達したりで、タイムに細やかな差が生まれ、想像していた以上に一般的なRTAと似たような楽しみがありました。

本RTAのポイント

まず、RTA1周で12曲という点は、プレイでも視聴でも手頃なボリューム感となります。

次に、無料体験版とMIDIキーボードを使う点です。

こちらは、キーボードを用意できれば誰でも挑戦できるという敷居の低さに繋がります。また、鍵盤を押す強さや弱さを判定するには、文字用キーボードではなくMIDIキーボードが必要です。

そして、演奏の途中終了の機能を使うこと。加えて、満点ではなく特定のスコア以上でOKという点です。

満点を狙うとなれば、結局は1曲まるまる演奏する事に変わりありません。目標スコアを決める事で、曲の途中で終了する事が可能になります。

1曲をまるまるプレイする必要がなくなり、プレイ時間が曲の長さにとらわれなくなります。

最後に、鍵盤を押す強さや弱さを判定する等といった、アナログ性の高いゲームモードでプレイする点です。

これらにより、タイムが秒単位で、細かく変動するようになるのです。

『目標スコアで途中終了して良いけれど、繊細なルールのおかげで最速が難しい』という事です。

イベント参加

せっかくなので、音楽ゲームのイベント参加募集に応募してみました。

そして『Otoge Showcase Matathon 1st Style』に参加しました。

こちらイベントはRTAイベントではなく『音ゲーマーが各々の好きな音ゲーをプレイし、色々な音ゲーを見て楽しむオンラインイベント』で、Twitch上で行われました。

運営者の多くはRTAプレイヤーや、RTA in Japanにて音楽ゲームのRTAで参加されていた方々、そして先に紹介した記事に登場した方々でもありました。

この絶好の機会に採用され、イベント上でノスタルジアのRTAが初お披露目されました。

結果は、RTAとしても無事成功し、運営の方に歓迎して頂き、視聴者からも驚きと納得が入り混じった感想を残して頂けました。

その後、RTAイベントにも応募して採用され、ついにひとつのRTAとしてプレイする事ができました。

『Speedrun of Exercise 2ndMIX』というこちらのイベントは、『足、腕、体全体を使ったゲーム、または足、腕、体全体を使って操作するコントローラでRTAするマラソンイベント』です。

こちらは、RTA in JapanのTwitchチャンネルをお借りしての配信という形式で、YouTubeにもアーカイブを残して頂けました。

そして、『RTA in Japan Summer 2022』にも応募してみたところ、めでたく採用されました。

『日本で開く大規模RTAイベントです。RTAプレイヤーが一堂に会し、それぞれの持ちゲームを代わる代わるRTAとしてプレイします。』

音楽ゲームの新しいRTAの形として認められたのかなと思いました。

そして多くの方に、新しいRTAの形をお見せできたと思います。

「走者になってみたい」という方もいらっしゃいました。

結果

というわけで、音楽ゲームで一般的なRTAカテゴリーを作ることができました。

今後

今回はMIDIキーボードが必要だったため、参加の敷居は未だに低くはないと思いました。

そこで、文字用キーボードで遊べる新しいカテゴリーを作る事にしました。

そしてこのカテゴリーを、近日開催されるイベントでお披露目できる事になりました。

完走した感想

全体を通して、楽しくて不思議な時間でした。

「一般的なRTAと同じように楽しめる、音楽ゲームのRTAを作る」という目標が達成できて、音楽ゲームのRTAに可能性を感じたし、嬉しかったです。

カテゴリーを考える前は「ちょっとやってやるかぁ」という軽い気持ちのつもりだったのですが、これほど大きな出来事に発展するとは思いませんでした。

RTA界の事も、配信イベントの事も、初めての事だらけだったので不安が沢山ありましたが、乗り越えられて強くなれた気がします。

そして、大小問わずチャレンジする事の大切さや、ご協力頂いた方々といった縁の大切さを、今一度実感しました。

大好きなゲームの宣伝にも繋がり、ゲームのプレイヤーやRTA走者が増えてとても嬉しかったです。

時間を計りながらプレイすれば、誰でもRTA走者です。

そして、RTA界は私の予想に反して、とてもカジュアルな雰囲気で、楽しい場所です。

ご協力して頂いた皆様、イベント関係者の皆様、本当にありがとうございました!

最後までお読み頂き、ありがとうございました。