歴史ライトノベル@官能系:『桔梗姫と六兵衛』

第一幕 蕩すべし

壱

時は戦国末期──。

夏の盛り。飛騨(現岐阜県北部)の奥深い山の中にて、40がらみの男の野太い声がこだまする。

「姫、姫はいずこ!」

山道や木々の間には、累々たる死体が横たわる。

敵味方の侍、雑兵に交じり、小女、稚小姓までが血にまみれて伏す。

生き残った者はいないようだが、姫の遺体はなさそうだ。

「姫、姫はおられるか!」

山道脇の斜面を少し下った欅の大木の根本に、姫付きの腰元、嬉野の死骸が、数名の小女とともに転がっている。

鬼のような形相。可哀そうに、生きたかったのだろう。

近づくが、そこにも姫の姿はない。

すると、少し離れた藪から、がさごそと音がする。

そして、小さな声。

「ここじゃ」

弐

六兵衛、藪をかき分けると、楢の木にしがみついてしゃがむ女の姿。

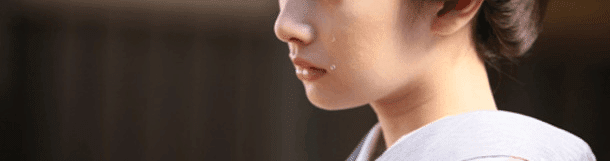

姫だ。飛騨国司、姉小路自綱公(※註1)の四女、桔梗姫。御年二十二。

着物の裾が乱れ、白雪のような脛わずかにのぞく。

六兵衛の目は一瞬、その白雪に奪われる。

が、すぐに目を伏せ、御前にひれ伏す。

陪臣の六兵衛には、直答の資格はない。

「直答を許す。生き残ったのは、妾とそちのみか」

「左様」

「討手は誰の手の者じゃ」

「秀吉が家臣、金森兵部の手の者でござりまする」

「お城は落ちたのか」

「金森が手の者がここまで来る以上、すでに落ちたかと」

「父上、母上、兄上は……」

「御屋形様のこと、いずこに落ち延びられておりましょう。ご心配には及びませぬ」

分かるはずもない。だが、あの抜け目のない自綱公が、城と運命を共にするとは思えなかった。あながち、気休めではない。

※註1:姉小路自綱(1540~1587):飛騨の戦国大名。三木氏より興り、姉小路家の名跡を継ぐ。美濃国の織田信長と同盟し、飛騨一国を大半を統一。

参

桔梗姫は、しばしの沈黙の後、口を開いた。

「そこもと、名は」

「浦野六兵衛氏綱。六兵衛とお呼びくださいませ」

「飛騨の者ではないな」

「左様、下総の産、幾たびか主を変え、阿閉淡路守様の下におりましたところ、天目山に敗戦と御家滅亡に遭い、小島侍従様に拾うていただきました次第」

「小島殿の手の者か。では、なぜ一行に」

「小島の若様より、ぬしは五度主を変えた歴戦の兵。広く世間を知っていよう、桔梗の御姫をお守りするように、と仰せつかい、一行に加わっておりました」

「小島の若殿か……。して、若殿は」

「小島のお城にて、相果て申した。それを見届け、高堂のお城に入り申した」

「左様か……、亡くなられたか……」

若様の死を悼んでいる。この様子、殿中で見知った程度の関係ではあるまい。

若様は御歳二十四。自綱公の僭称とは違い、正統な公家のお血筋。姿形も心映えも貴種に相応しい、透き通るような良き殿御であった。姫との間に、何らかのいきさつがあっても不思議ではない。

若様はもったいなかった。あれほどの若者を、このような下らぬ戦で亡くすとは。

こう言っては何だが、中納言などと自称しようとも、自綱公の一族とは血が違う。誠の貴種とは小島の方々のことをいう。

それにしても飛騨の山猿から国司にまで上り詰めた、煮ても焼いても食えぬはずの自綱公、この度はなぜ賽の目を間違えたか……。自らしつらえた名家茶番に、自ら酔って盲になられたか……。

四

小島の若君の死を憂いた、姫の様子が艶めかしい。

顔は見えずとも、全身で感じる。

不如帰のような高貴な声、たったひとりぼっちとなった今の境遇に恐れをいだきながらも、笛の音のように凛とした声を作る。美しい。先ほどは一瞥したのみだが、何とか再度、顔を見れぬものか。

「小島の若殿が妾を守護するために遣わした、歴戦の兵という、六兵衛とやら、これからいかがいたす所存か」

「はっ……」

はて、四方敵だらけ。お味方の城は、ほとんど落ちていようし、残った城に入ったところで、すぐに落城の憂き目を見るだけ。高堂の城を落ち延びた意味がない。姉小路家の菩提寺も焼かれていよう。他の寺社は、信用できぬ。越中に落ち延びたとて、同じこと。佐々殿ごときに組したのが運の尽き。

しかし、よくよく考えてみれば、わが身一つなら何とでもなる。我ならば、どこぞの武将が使こうてくれよう。小島の殿への義理も、この下らぬ一戦に付き合ったことで返せていよう。若様とて、慕とうた姫なら、なぜ血路を開いて落ち延びて、自ら守らぬ。名家の誇りが何であろう。それに、仕えて三年にもならぬ我に頼むとは、お人が良すぎる。

今、姫と天地2人きりじゃ。逃げがちの駄賃に犯してくれようか……。

伍

そのような六兵衛の心の動きを知ってか知らずか、桔梗姫は息を呑み、身を固くする。

六兵衛の沈黙の間、自分の身の上を理解し、少しの薄気味悪さを感じたようだ。

桔梗姫は、先刻よりも少しやさしげな声音で、しかし凛然さは保ったまま、再度、問うた。

「六兵衛、今となってはそちが頼りじゃ。いかがする」

六兵衛、ふと顔を少し上げ、上目づかいで姫を直視する。

桔梗姫は、あまりのことにしばし唖然とし、怒りを忘れる。六兵衛の目に、傲岸さと邪な色が見える。しなやかな体に悪寒が走る。

* * *

なんたる無礼──。しかし、𠮟りつけようとも、今となっては、ただの一人の女の身。かようなところで、下郎にこのような目を向けられるとは、亡国の憂き目には会いたくないもの。今はこの男と二人きり。こやつは譜代でもない、他国の素浪人。妾を犯すこともできようぞ。ここは思案じゃ。見れば、平凡な下卑た中年男。このような男に犯されとうない。なぜ、生き残ったのが、この男なのじゃ。五郎丸殿か清兵衛殿がよかった。それか、犬千代……、仙千代……、岳丸……、勘九郎、左門でもよい。綾部殿でも、土気殿でもよかった。それがなぜ、このような冴えない中年男が残ったのじゃ。この下郎、妾を見くびりおる。供のない姫など、ただの女。ただの肉壺と思うのか。飛騨一の美女、高堂の西施(※註2)と称されし妾。京で浮名を馳せた青公卿も、妾にかかっては形なし。この体に恋焦がれるほどの妾じゃ。しかし、敵だらけ、落ち武者狩りの下郎どもが跋扈するこの地にては、この下郎に頼るしかないか。いや、いずれは摂家か数か国の大大名の若君を虜にし、絢爛豪華な御殿に住まうこの身と思うたに、このような男の邪な目が体に注がれただけでもおぞ気が走る。否、ここで犯されては同じこと。また、打ち捨てられては雑兵、下人どもの餌食になるだけ。そうじゃ、聞けば秀吉はたいそうな女好きと聞く。妾を見れば、涎を垂らして迎えようぞ。側室が多いと聞くが、何のことがあろう。いざとなれば、正室を押しのけて、妾が天下人の妻に。そうじゃ、この男に妾を敵の総大将、秀吉のもとまで届けさせよう。ちょうど秀吉は越中に出陣中と聞く。金森などに捕れば、やつの女にさせられよう。他の大将でも同じこと。四方敵だらけなら、直に秀吉に降るべきじゃ。妾を一目見れば、きっと秀吉も妾に心奪われるに相違ない。そうじゃ、それがよい。とすれば、まず手始めにこの男を妾の虜にして、妾の犬とせねばならぬ。犬千代、仙千代、岳丸、勘九郎、左門のように、妾が死ねと言えば喜んで死ぬるような男に調教せねばならぬ。秀吉のもとまで行けば用済みじゃ。あとは斬って捨ててもらえばよい……。思案は決まった!

註2:西施(せいし):古代中国の伝説の美女。

* * *

この状況で陪臣もくそもあるかと、顔を見たが、幾多の女どもを抱いてきた我でも、身震いがするほどの艶めく美しさ。高堂の西施など、片腹痛い、所詮は飛騨の山猿女と思っていたが、まさかこれほどとは……。そうじゃ、姫の母者は、自綱公の偽姉小路ではなく、真正の姉小路の家の末裔じゃった。自綱公が探し出して無理やり側室にしたのじゃ。たいそう美しい御方だったと聞いておる。その血が流れておるのだ。これほどの女、一度きりではなく長く手元に置いて弄びたい。我が女として囲うてやろう。貴種の女を我が女として毎夜、組み敷く。ぞくぞくするわ。しかし、先ほどの我の視線を見返した目、さすが自綱公の娘、とても一筋縄ではいかなそうじゃ。叩いたところで言うことは聞くまい。といって、かすかに目に浮かぶ蔑みの色を見れば、口説いたところで結果は見える。けれども、所詮、深窓の姫君じゃ。我が京で覚えた手管で誑し込み、虜にしてやろうか。よし、そうと決まったら、ここで犯して逃げるのはやめじゃ。次の追手も来よう。とりあえず連れて逃げなければならぬ。手管で落とすには時間がかかる。ここは思案じゃ、どこに逃げよう。まだ秀吉の手には入らぬ奥州か関東に逃げねばならぬが、南は金森の手の者で一杯、女を連れて信州の山越えは難しかろう。一度、越中との国境に隠れて、越後に向かうべし。よし、思案は決まった!

「さて、六兵衛」

「おう、姫君」

(そちを、蕩してくれようぞ)

(お前を、蕩してくれようか)

半端ならK.O. ふわふわしたいならどうぞ

開演準備しちゃおうか 泣いても笑っても愛してね

ほらsay no 低音響かせろ

今宵は暗転パーティ

Woah 踊りだせ踊りだせ 孤独は殺菌 満員御礼

Woah 痛みまでおシェアで ここらでバイバイ let go

第二幕 女の戦

六

宮川の流れに沿って歩き、飛越国境を越え、まずは越中国猪谷郷を目ざす。

北方には金森兵部の別働隊、小島城を落とした長屋出雲守が展開中である。

本当ならば、人目を避けるために山中を進みたいのだが、やっかいな荷物があった。

具足の間からも背中越しに感じる温かみ、牛皮のような柔らかさ、微かに感じる鼓動、そして、まれに耳に吹きかかる吐息──。

越中猪谷まで十里(約40km)。我1人ならば山道とて十二、三刻(6時間強)もあればたどり着けるが、この荷物があっては子の刻(午前0時)を過ぎよう。深夜に山越えはしたくないが、致し方あるまい。しかし、こんな時に足を挫いたとは、困った女だ。

* * *

数刻ほど前のこと、高堂の城から落ち行く途上で、桔梗姫と随従の一行は金森兵部の手勢の襲撃を受けた。たった2人で生き残った桔梗姫と六兵衛は向かい合い、それぞれの向後を思案した。

六兵衛は、首を上げ、まっすぐ桔梗姫の眼を見つめた。

桔梗姫の眼も、臆すことなく、まっすぐ六兵衛の瞳を射抜く。

「ここは戦場、我が身、女であるが陣中の礼式にならおう。直答、面を上げること、相許す。だが、そのような邪な目で妾を見ることは許さぬ」

「分かり申した。しかし美しきものを欲しいと思うのが男心。以後はまっすぐに、欲しいという目を致しましょう」

この下郎。奇を衒って居直り、豪放さを見せつけ、しかもさりげなく妾を誉めて喜ばしたつもりじゃろうが、そのような手、妾に通じぬ。そんな男も、幾度となく会ってきたわ。大抵は、己を傾奇者と心得る慮外者、性根の座らぬ男であった。そのような言葉に揺さぶられる妾ではないわ。見当違いも甚だしい。笑止千万──。

はははは、驚いておろう。このような相手には直にものを申した方がよい。気取った京の武家の娘も、女房衆も、この手でいちころであった。女は男の大胆さに弱いもの。つまらぬ段取りなど外して、ぐぐぐと攻めるのが上法なり。寄せて引く、この駆け引きこそ、女城の落とし道──。

二人はしばし目を合わせ、それぞれの思惑で思慮を巡らす。

そして、桔梗姫、わざと力を入れぬ声で、六兵衛に問う。

「欲しいものを欲しいと思うは止められぬ道理なれば、勝手に思うがよい。今の大事は、これからいかがするかじゃ。あれからすでに一刻は経とうとしておる。むろん、良案があろうな」

ちっ、流された。大抵の女子ならば、怒るか恥じるかいずれかのものを。感情を揺さぶってこその先ほどの一手。攻め手を変えねばなるまい。

「はっ。南方は敵軍が満ちており論外、東の信州に行くのが常道ではありますが、山道が険しく、また警戒もされておりましょう。北方は長屋出雲守の軍がおり申すが、それほどの数にはあらず、避けることはでき申そう。越中に入れば秀吉の本隊がおり申すが、すでに佐々殿の富山城を囲んでいる様子で、国境辺りは手薄でございましょう。敵の虚を突き、越中に入り、越後に逃ぐるが上策と心得申す。そして、越後を通り抜け、秀吉の力が及ばない関東に落ち着きましょう」

「越中に行くのは妾も上策と思う。しかし、その後じゃ。妾は関東には行かぬ」

「なんと。では、いずこに」

「六兵衛、今宵、話そう。それはそうと、ここでこれ以上時間を潰すことはできぬ。が、困ったことに、先ほど敵から逃げるために足を挫いてしもうたので、妾は歩けぬ。背負え」

七

何とか国境の村、大多和に入ったのが、亥の刻(22時頃)。途中、牛丸又右衛門の手勢に出会うが、何とかやり過ごすことができた。姫を背負うては戦えぬ。しかし又右衛門、自綱公に飛騨を追われたのが、これ幸いと舞い戻ってきたか。飛騨の天地が一変している。

本来なら、横岳大権現にでも首を垂れ、道中と向後の無事を願いたいところであるが、真っ暗闇で方向が分からぬ。これより峠越え、急がねばならぬ。背中の荷物は大胆にもよく寝ている。落ちぬよう、紐と小袖で縛ってみたが、体がよりひっつくことになったせいで、背中に姫の乳房の柔らかみを感じるようになった。大層もどかしい。

猪谷に着いたのは、やはり子の刻。山裾に無人の御堂を見つけ、そこに入る。

「姫、姫、腹ごしらえじゃ。糒と干魚の粥じゃ。起きて食いなされ」

「ん? どこじゃ。もう猪谷に着いたのか」

「よう寝て申した。猪野郷の集落から少し離れた御堂でござる。朝まで誰も来るまい。明日は早朝に出ねばなりませぬゆえ、腹ごしらえなされい。姫の口には合うまいが勘弁なされよ」

「ここまで大義であった。贅沢は言うまいぞ、いただこう」

「さて、姫。先刻は、関東には行かぬ、と申されたが、腹案がおありなのか」

「六兵衛、食事中じゃ。後で話す。しばし黙っておれ」

* * *

灯火の薄明りのなか、改めて桔梗姫の姿をまじまじと見つめた六兵衛は、その美しさに感じ入っていた。

豊かで艶やかな黒髪、香しい首筋、肩の流れ、白魚のような手、白雪のような横顔、力強く美しい瞳、春山のような鼻筋、桜のような唇、神々しく嫋やかな居姿──。これほどの女は見たことがない。いたとしても、この女のような力強い意思や才覚はない。惚れ惚れする。さすが、自綱公の娘である。自綱公、良きものを残された。

桔梗姫、椀を置き、六兵衛の空椀も重ねて、部屋の端に置く。

そして、帯をするすると外し、着物を脱ぎ始める。

六兵衛は動揺する。

「姫、何をなさるお積りじゃ。ここには着替えもありませぬぞ」

「六兵衛も脱げ。これから、女の戦を致す」

「な、何事ぞ……」

一糸纏わぬ裸形となった桔梗姫は、六兵衛に近づき、しゃがんで言う。

「妾を欲しいと申したな。呉れて進ぜよう。かわりに明日より三日の間、妾の云うことを何でも聞け。否か応か」

やられた。先刻の仕返しをこのようにされるとは……。美しい。欲しい。しかし、明日より三日、云うことを聞けとは、何をするつもりだ……。しかし、訊くまい。一国一城の主と思い下総を出て二十五年、五度主を変えたが、運は巡ってこなんだ。今後はせいぜい、百石、千石の知行を求め、さすらう日々。これも一興。こんな美しく、しかもおもしろき女子は天下におるまい。三日間くらい、犬となるもよい。その結果、命を落とそうとも、後悔せぬ。

六兵衛は、桔梗姫の眼をまっすぐとみて、「分かり申した」と言った。

言うやいなや、妖しくも、また哀しくも見える笑みを浮かべた桔梗姫、六兵衛に唇を重ねながら、衿内に手を滑り入れ、衿を左右に開くのだった。

淋しいのはお互い様で

正しく舐め合う傷は誰の何も咎められない

紐解いて 命に 擬う

気紛れを許して

今更なんて思わず急かしてよ

もっと中迄入って

私の衝動を突き動かしてよ

第三幕 女の道

八

京で馴らした我も、昨夜は我を失った。恍惚に喘ぐとは、まさに昨夜のことを言う。まだ、体中に余韻が残る。我をそんな様にさせた女が我が背におる。不思議な心持ちじゃ。

「秀吉の陣中に妾を届けよ」。それが姫の命だった。目的も聞いた。なんと大胆なことを考える女じゃ。おそろしや。

しかし、妙案ではある。確かに秀吉も心奪われるであろう。けれども、富山城に近づくのを避けるつもりが、十万の大軍が城を一重二重に囲むなか、秀吉の陣中を探し出し、無事に姫を届けるのは至難のわざじゃ。途中で捕まっては意味がない。

そして、もう一つ───。

これで、この女は我が物にはならぬと決まった。胸の焼ける思いよ。

「六兵衛」

背中から声がする。

「邪なことを考えるでないぞ。今日より三日、妾の云うことを何でも聞くは、すでに決まりし約束事じゃ」

「心得てござる。武士に二言はござらぬ」

「ならばよい。このまま背負って逃げるなどと考えていた気がしたのでな」

笑いながら桔梗姫は言う。

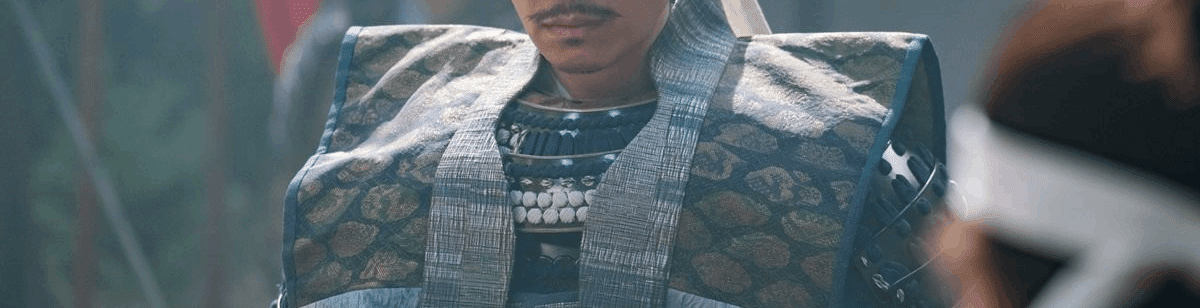

「富山城までは七里(約28km)ほど。未の刻(午後2時頃)までには入れましょう。秀吉の陣を探さねばなりませぬが、神通川や海を背に陣を張ることは考えにくく、すると城の南側か、東側の一番の要害に陣を置いているはず。富山城のすぐ近くの今泉城などに入っているのではないかと見込んでおります」

「さすが、広く世間を知る歴戦の者、よい思案じゃ。では、それまで安心してひと眠りするとしようぞ。昨夜は戦を頑張りすぎた」

我もろくに寝ていない。こんな荷物を背負ったまま十刻(約5時間)以上も歩けるだろうか……。そもそも、この女、本当にまだ歩けないのか、むしろ本当に足を挫いたのか──。

九

富山の城下にて、秀吉は加賀との国境、倶利伽羅峠に陣を置いていることが分かった。さすが秀吉、用心深い。倶利伽羅峠は富山城から東に10里。城下で背負子を手に入れることができ、行軍はかなり楽になった。途中、小矢部郷にて一泊。今度こそ、我が手管を使おうとしたが返り討ちに遭う。底の知れぬ、いい女──。

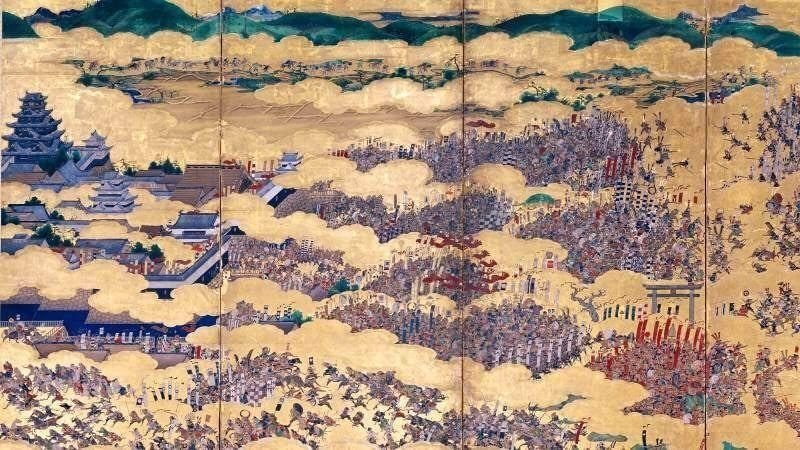

倶利伽羅峠。遠く源平合戦の折、以仁王の令旨に応じた木曽義仲が五千の兵で、七万の大軍を率いる平維盛を打ち破った古戦場。その後、義仲は京に入り、たった六十日であるが天下人となった。

近くは上杉謙信公。この峠を越えて手取川で織田信長公を破ったが、上洛はかなわなかった。その手取川の敗戦の最大の要因は、今、陣を構える羽柴秀吉が、柴田修理の下知は聞けぬと勝手に退却したからだ。

その秀吉が、天目山の一線の後、勝手に信長公の跡目を継ぎ、信長公の筆頭家老だった柴田修理を一昨年に賤ケ岳で滅ぼし、昨年は信長公の盟友、徳川左近中将を盟下におき、この度は信長公寵愛の臣だった佐々内蔵助殿を滅ぼそうとしている。

そして、それに先立って、信長公の小さな盟友だった姉小路中納言自綱公も、すでに滅ぼされた。着々と主家を奪って地歩を固める秀吉、なんとおそろしいことよ。かつての同僚だった秀吉に、堂々と尻尾を振る織田家の重臣どもの浅ましさ。はて、自綱公はご無事だろうか。

* * *

「姫、着き申したぞ。あれに見えるが秀吉の陣。後はこの坂を下るだけでだけでござる」

「よくぞここまで連れてきた。大義であった。召し物を替える。しばし待て」

そう。富山の城下の武家屋敷から、衣装を拝借し、それを入れた衣装箱まで背負わされていた。我が足にすでに感覚はなく、根元からぽろりと取れそうな錯覚をおぼえる。

桔梗姫は手際よく裸形になると、すぐさま武家屋敷で揃えた衣装に着替えた。

橙色に金糸・銀糸であしらった華麗な花菱模様の小袖、その上に赤い熨斗蝶模様をあしらった白綸子の打掛。なんと可憐で艶やかな。

「六兵衛、髪を結う。手伝え」

桔梗姫は、手早く髪を上げ、唐輪髷を作り上げ、六兵衛は云わるるままに簪を刺してゆく。

「これで仕度は整うた。いざ行かん」

桔梗姫、しかりとした足取りで坂を下る。やられたと思ったが、今はそれどころではない。転んではせっかくの衣装が台無しだ。姫の手を取り、先導す。

「何者か!」

「我は飛騨小島城主、小島侍従様の家来、浦野六兵衛氏綱。これなるは姉小路中納言自綱様ご息女、桔梗姫!! 羽柴様にしかと取り次がれい!!」

十

陣は周囲に空堀と土塁を巡らした小さな城のように築かれていた。門内に入ると、いくつか廓まで築かれており、中央には小さながらも堅牢な屋敷が築かれていた。さすが、秀吉。一時の陣であってもここまで作り込むとは。抜け目がない。

我ら両名は、屋敷前の白洲に通され、地下に座らされる。姫には床几が与えられたが、我はむしろの上。陪臣であるし、秀吉の興味は我にはない。

しばし待つと、小姓が慌ただしく入り、位置に着く。

そして、「関白様、おなーりーっ」と甲高い声を発する。

あの水呑み百姓のせがれが、関白など、片腹痛し。

やがて、1人の小男が対面所に姿をあらわす。足しか見えないが、陽気な足取り。

そして、正面に着座する。

「儂が秀吉じゃ。姫、面を上げられよ」

姫が畏れ入った様子もみせずにすっと面を上げる。小笠原流のように恐る恐る徐々に頭を上げていくなどという込み入ったことはしない。そのほうが、秀吉の好みに合うと踏んでのことだろう。

「おおお、これは美しい。目も眩むばかりじゃ。飛騨の西施の噂は聞いておってのう。一度、姫にお会いしたいと思っておった。いやいやしかし、父御はとてもよいことをなされたものじゃ」

饒舌である。いつものことやもしれぬが、浮き浮きと弾んでいる様子が頭越しにも分かる。しかし、下げっぱなしの首が疲れる。

「御父上は、この度、不幸であった。佐々殿などと組みなされたゆえ、征伐せざるを得なんだが、岐阜城、安土城で御父上には何度もお目にかかり、これまで一度も不愉快な思いをしたことがない。信長公の上洛のみぎりには、御父上も軍勢を率いてご同道なされ、儂が奉行をしたこともある。ああそうじゃ、儂が長浜に城を築くとき、飛騨の銘木を多くお送りくだされた。それがかようなことに相成り、儂も心を痛めておる」

一瞬の間が空く。姫が唾を飲んだ。

「で、自綱殿は、今いずこにおられる?」

マガイモノこそかなしけれ 無我夢中疾る疾る

強い酸性雨が洗い出す前に

蛍光色の痣抱いて

メラメラ火を噴いて私は夜の狼

Rap-tap-tap-tap

そこで見てろこの乱舞

第四幕 男の道

十一

秀吉のさりげなさを装った問いに、執念と底知れぬ恐ろしさを感じる。

しかし自綱公は、まだ捕まっておらなんだか。良かった。

さて、残念ながら、我らは行方を知らぬ。姫はどう答えるか──。

「それは申せませぬ」

思わぬ強い口調。

いや待て、知らぬはずではないか。

「なんと、この秀吉にも申せぬと申すのか」

「申し訳ございませぬ」

「我が身、すでに関白。日の本の武家の統領。佐々退治が終わったら、北条も島津も伊達もすぐに打ち滅ぼしてくれようぞ。京の尊きお方以外に、我より偉きものはなし。それでも教えぬと申すのか。そちは何か、儂が下賤より身を起こし事、信長公の草履取り、足軽であったことを卑しんでそのように申すのかや。少しばかり美しかろうが、無官の地下の小女がこの関白に何という口のききようじゃ!!! 勘弁ならぬ!!! もう一度、問う。自綱はどこにおる! 言わぬとならば、そなたの美しい体、紅蓮の炎で焼いてやろうぞ!!!」

六兵衛、顔を上げ、「あいや……」と言うやいなや、桔梗姫が凜と言う。

「関白殿下に申し上げます。居場所を漏らせば、討たれると分かっておきながら、それを教える子がありましょうや。それが親子の道というもの。いくら末法の世とは申せ、外道にはなりとうございませぬ。親子には親子の道があり、女には女の道がございます」

「よう、云うた!! さすが、自綱の娘じゃ。女の道とはなんじゃ!」

「体を捧げ、お慕い申した殿御を裏切らぬことにござります」

「ほほう。そちゃ、体を捧げたことはあるのか」

「体を開いたことは数え切れぬほどございますが、捧げたのは一度切り」

「正直でよい! 捧げたのは誰じゃ!」

「この度の戦で亡くなられた、小島城主、小島時頼殿がご嫡男、元頼様でござります」

「そのこと、聞いておる。本来なら小島の家が姉小路家を継ぐべき本流じゃ。ゆえに本領安堵を申しつけたが、間に合わなんだ」

「致し方なきことでございます」

「すると、儂はその小島の小僧の敵ともいえることになる」

「そのように言えなくもござりませぬ」

「すると、姫を寝所に招き入れようなら、寝首をかかれぬやもしれぬ」

「関白様は神に近き人。その寝所に入るとあらば、身を捧げておりまする」

「捧げておるか」

「はい」

十二

情けないが、動けない。顔を上げたまま微動だにできぬ。全身は汗だらけ。この我としたことが、何の役にも立たず、身動きもできず、できることと言えば、姫の邪魔をせぬように息を殺すのみ。

「よし! そなたの父は殺さぬ! 余生を許そう。そちの兄にはかわいそうなことをしたが、男系は絶やさなければならず、やむを得ぬ仕儀と心得よ。姉小路の血を残したいなら、我が子を産め」

「ありがたきお言葉。父は、今ごろ京の五辻家におりましょう。そこで落ち合う約束でございました」

「堂上家の五辻家か。今の当主は之仲じゃな。自綱、てっきり北条のもとに逃げ込んだかと思ったが、京におったか」

「父の助命のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」

「くどい! 関白の言じゃ! よし、姫。今よりそなたは我が身内。屋敷に上がられよ。それと、わぬし」

秀吉は、立ち上がりながら六兵衛を一瞥する。

「下郎の分際で勝手に面を上げるは無礼千万。成敗したきところだが、姫を助けようとしたのであろう。ここまで姫を連れてきたこと、大儀であった。秀長!」

「はっ」

「あれを使うてやれ」

* * *

時は下りて、慶長十九年。さすがの大坂城も、二十万の大軍に囲まれ、堀も埋められては万策尽きた。すでに真田幸村、木村重成らが戦死。毛利勝永らが城内で最後の一戦を試みるが、怒涛のように押し寄せる徳川の兵の波にのまれていった。

大坂城は、阿鼻叫喚の地獄と化す。

その様は、徳川方として従軍した摂津国平野郷の豪商、末吉太郎兵衛の記録に残されている。

男、女のへだてなく

老ひたるも、みどりごも

目の当たりにて刺し殺し

あるいは親を失ひ子を捕られ

夫婦の中も離ればなれに

なりゆくことの哀れさ

その数を知らず

「お局様、早く。関東の雑兵どもが追ってきますぞ。出口が塞がれれば一大事」

城内を足早に駆ける2人の女。1人はかなり身分の高い女性と見える。もう1人は御付きの侍女のようであった。敵は南方の各口より城内に雪崩れ込む。そこで、北側の京橋口より場外の逃れようとする算段らしい。京橋口を守る味方の手勢は、すでに四散している。

十三

「お局様、もう少しでございますぞ」

大坂方が口の守りにと築いた土塁や矢来を越えつつ越えつつ、何とか京橋口に近づいたところ、すでに京橋口には柵と徳川方の雑兵の姿が。

「きゃっ」

一筋の矢が、侍女の胸に刺さる。

「か、楓っ!」

女房、慌てて後ろに返そうとするも、すでに背後の土塁の上には十人ほどの足軽が立つ。

「へへへへ、お城の女房殿か。ふだんならわしらでは顔も見られぬ身分のお方。そそられるぜ。斬られたくなければ、観念せよ」

「せっかくの乱取りの機会にこのような役目で運がないと思っておったが、そのうっぷんを晴らさせてもらうぜ」

京橋口を固める小侍と足軽も駆け寄り、土塁の足軽も駆け下りて、女房は三十人ほどの男どもに取り囲まれる。もはやこれまで。

女房は観念したか、その場に座り込む。

「ほら、笠を取って顔を見せな」

足軽の一人はそう言いながら、女房の笠を垂衣ごと奪い取る。

見ると、二十年後の桔梗姫の姿であった。

「なんだ、年増か。しかし美しい顔をしている。これはめっけものじゃ。すでにたくさん男の味は知っておろう。殿上人に我ら下衆の男をたっぷりと味あわせてやる。我ら三十人相手にいつまでもつかな。くくく」

十四

其時、城外より一騎の老武者が走り来る。見れば桔梗の旗印。

そのまま京橋口の固めを突破すると、茫然とする雑兵どもを打ち払い、桔梗姫を背に馬に乗せ、再び走り去る。

突然の出来事に足が動かなかった徳川方の雑兵どもも、気を取り直して二人を追う。京橋口の雑兵どもも、ある者は槍を持ち、ある者は弓を持って、迫りくる二人を止めようと京橋口を固める。

「絶対に逃すな、城外に出すな、槍衾を作れ! 矢を構えい!」

「姫、背中の乳房、懐かしゅうござるな。しっかり我につかまられよ」

「六兵衛! いずこより、何故に来た」

「そのような話はあとじゃ。敵の固めを飛び越え申す。目をつぶられよ。腕を離さるるな」

矢が一斉に放たれる。桔梗姫は目をつぶる。馬が大きく飛んで、足軽たちを大きく飛び越える。ぐさっ、ぐさっと、肉に何かが刺さる音がする。さすがの桔梗姫も目を開けることができない。ただただ夢中に六兵衛にしがみつく。

ぱからっ、ぱからっ、ぱからっ。

* * *

桔梗姫が目を開けると、すでに馬は城外に出て、大川の河原へと降りている。

「ここまで来れば、もう安心でござる。あそこに船をつけてござる。船頭は信用できる者じゃ。あの船で川を下り、大坂湾に出て、相模まで行かれて、鎌倉の東慶寺に入られよ。十九世瓊山法清尼様には仔細を申し上げてあり申す。守護不入、天下御免の東慶寺。そこに入れば、誰も手出しはでき申さぬ」

「六兵衛はいかがする」

「うまく逃げきれれば、わが故郷、下総国東庄小南郷にて姫と共に田畑でも耕そうかと思うたが、我はいつも詰めが甘い。槍と弓矢をたくさん受け申した。もう目もろくに見えてござらん。別れでござる。女の道、しびれ申した。男には、男の道がござる。さらばでござる」

そう言うと、六兵衛は馬より崩れ落ちた。

完

行かないでね

どんな時もあたしの思想を見抜いてよ

あなたの長い睫毛も其の華奢で大きな手も

全部大好きなの

何処にだってあなた程のひとなんて居ないよ

あなたしか見て無いのよ

今すぐに此処でキスして

--------------------------------------------------------------------------------

「note創作大賞」の審査員の

KADOKAWA様(川戸崇央様、伊藤公一様、関口順一様、山﨑旬様)、

幻冬舎様(藤田みちよ様、杉浦雄大様、岩堀悠様)、

ダイヤモンド社様(金井弓子様、亀井史夫様、種岡健様、田中怜子様)、

テレビ東京様(松本拓様、間宮由玲子様、合田知弘様)、

note様(三原琴実様、志村優衣様、森坂瞬様、戸田帆南様)、

仕事中に頑張って三日間で書きました。小説を書き上げたの、はじめてです。何卒お目に届きますように。よろしくお願い申し上げます🥺。若干名の入賞、ください🥺🥺 ガチな人です、苦笑。

いいなと思ったら応援しよう!