#政策図解シリーズ はじめました

今回はあたらしい図解にチャレンジしました。「政策図解」です。

追記:

ついに「政策図解」が本になりました。これまでnoteで書いた記事を大幅加筆して生まれました。社会のしくみがみえてくる、50の政策を図解した本です。よければぜひご覧ください!

はじめに

これまでまったく政策に触れることはなかったんですが、たまたま出会った経産省の方々とお話する中で「政策って面白い..!!!」と思うようになりました。だって身の回りの生活や社会にすごく密接してるし、新しく意欲的なビジネスをするにも政策が後押しになったりもするし、なにより政策を通じてさまざまな社会の課題をどんな仕組みで解決しようとしてるのか?をみることができるんです(もちろん、うまくいく政策ばかりではないと思いますが...)。

しかし、どんな政策があるのか、なっかなか知る機会がない。そこで、様々な省庁の有志の方々と議論しながら、打ち合わせやワークショップを重ね、1年以上をかけて政策をよりシンプルに図解する方法を模索してきました。そしてこうして記事としてご紹介できるまでになりました(くわしい経緯は記事の最後にかきました)。

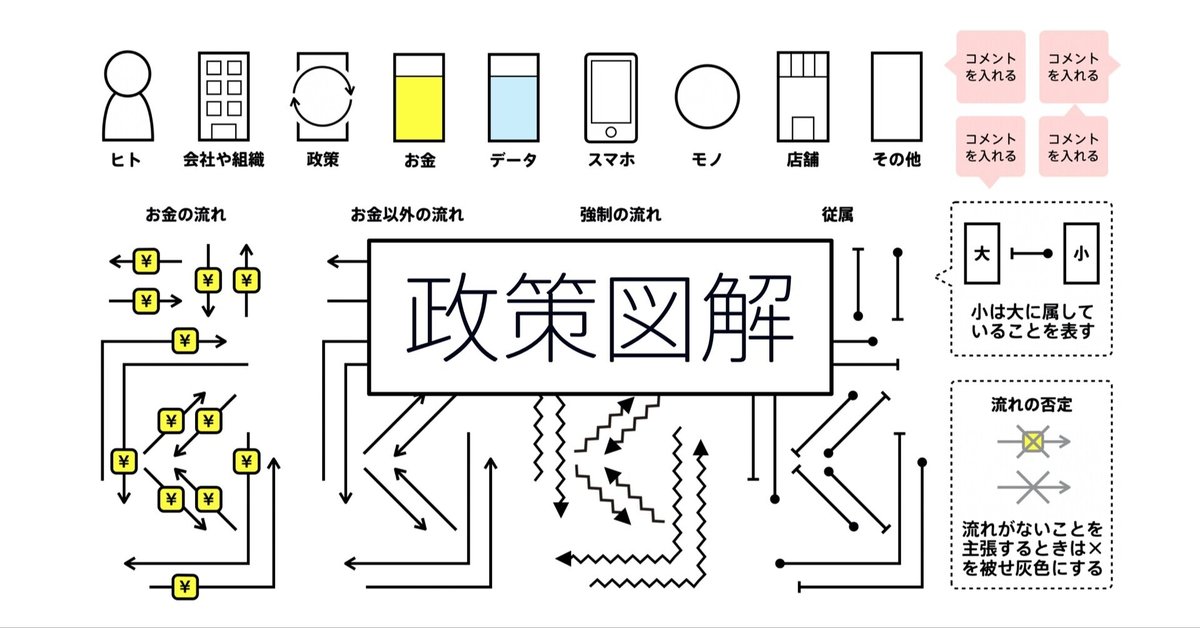

さっそくいくつかの政策図解を紹介していきたいと思いますが、最初にかんたんに、図解の見方だけ紹介します。

その政策は、誰が、誰に対して、どんな手段で、どんな目的で行われているのか?を確認するためのツールになっています。全部このフォーマットに沿って書いているので、政策のすべてを網羅的に表現するというよりも、特に注目したポイントを図解しています。

ということで、今回は全部で6つの図解を紹介していきます。

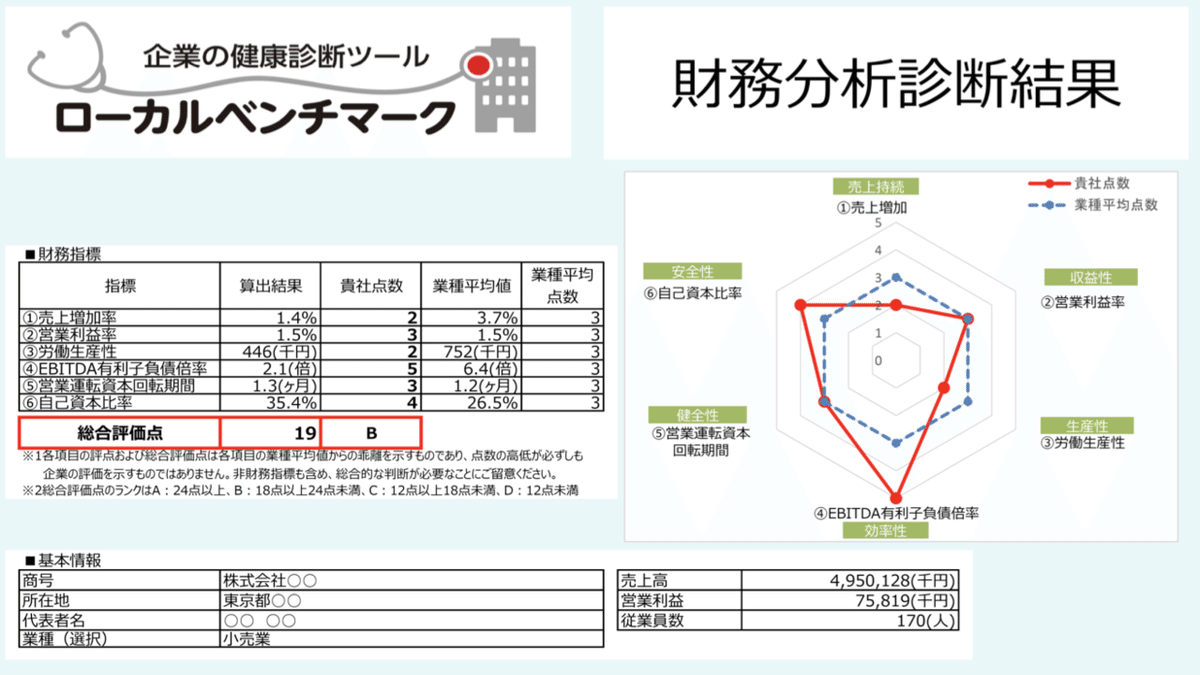

ローカルベンチマーク

企業の経営状態をかんたんに可視化できるのが、この「ローカルベンチマーク」だ。略してロカベンと呼ばれる。

エクセル形式になっていて、売上高や営業利益などの基礎的なデータを入れると、自動的に分析結果が表示されるようになっている。

企業が融資を申し出るときには、不満が起こりやすい。企業からすると「銀行は担保がないと融資してくれない」と不満を持ち、それに対して金融機関は「事業計画があいまいすぎて信用できない」という反論があった。

この課題を解消するために用意されたのがこのツールだ。対話の入り口をつくり、より建設的な議論を促すことが狙いだ。

これまでにも経営の診断をしたり、対話を促したりするツールはあったが、ロカベンは、1つのツールを両者で見ながら対話ができる、つまり「診断」と「対話」の両方できるところが優れている。

そしてその先には、地域の中小企業の稼ぐ力を向上させ、地域経済の活性化をさせたいという狙いがある。

コンビニ電子タグ1000億枚宣言

経産省と大手コンビニ5社との間で、電子タグをすべての商品に取り付けるという約束があるのを知っているだろうか。

ただし、ここには条件がある。2025年までに電子タグ1枚あたりの価格を1円以下にすることだ。コンビニで売られている商品は安価なため、1円より高いとコンビニが対応できないからだ。大手コンビニで取り扱う商品の数を合わせると1年間で約1000億個なので、1000億枚宣言とよばれる。

これまで、電子タグは需要がどれだけあるかがわからず、研究が進みにくく、結果価格が安くならないという課題があった。しかしこの宣言によって1,000億枚の需要がきまり、研究が促進されることになり、しかもコンビニ側もそれだけ安くなるなら導入しますという合意ができた。

電子タグが広くつかわれることでどんないいことがあるかというと、サプライチェーン(商品や製品が消費者の手元に届くまでの流れ)の無駄を解消したいがためだ。サプライチェーンの問題は、大きくメーカー側と小売側の両方ともに問題がある。

まず、現状のメーカーは大量生産な上、なんども配送するという、非効率な流通になっている。なぜなら、商品の情報が、メーカー、卸、小売の間で分断されているからだ。そのため、メーカーは商品がどこでいくら売れたのかわからず、大量につくり、配送にも無駄が多い。商品の売れ行きをわざわざアンケートをとって把握していたりする。

しかし、電子タグがあれば、商品がどんな状態でどこにあるかなどが簡単にわかるようになる。欠陥品の追跡ができたり、きめ細かい消費期限の管理などが簡単になるのだ。

小売業界にとっては、少子化と高齢化による人手不足が大きな課題である。今回の電子タグを活用することで、自動で品出し時のチェックができるようになるなど、人手不足も解消できることが期待されている。

あおり運転防止

2020年6月30日から道路交通法が改正されて「妨害運転罪」が創設された。いわゆるあおり運転を取り締まるものだ。

これまで、あおり運転を直接取り締まる規定はなく「道路交通法違反」という法律が適用されていた。そんな中、2017年6月に起きた神奈川県の東名高速での死亡事故をきっかけに、あおり運転に対する厳罰化を求める声が高まったことで、今回の法改正につながった。

それによって、かなりきびしい罰が科されることになった。違反1回で免許取消となり、最長5年の懲役や罰金などが含まれる。

ここであおり運転とされるのは、ほかの車の通行をさまたげる目的で車間距離をつめたり、急な進路変更をしたり、急ブレーキをしたりなどだ。とくに悪質だと判断されると、車同士の接触や暴力行為に直接およばなくとも「危険運転致死傷罪」や「暴行罪」が成立する場合もある。

あおり運転で人身事故が起きてしまった場合は「危険運転致死傷罪」が適用され、ケガをさせると懲役15年以下、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科せられる。

こうした、直接取り締まられることがないために多くの人が困っていた行為を、社会の声をうけて見合った罰則がつくられていくことも必要である。この法改正によってあおり運転をする人が減り、より安全な運転環境がつくられていくことに期待したい。

授業目的公衆送信補償金制度

これまで大学などの授業でつかわれる著作物は、教育目的であれば紙を配布する分には許可なしでOKだった。しかし、オンライン授業やメール送信などインターネット経由ではいちいち個別に許可や支払いが必要で、負担が大きかった。

そのため、オンライン上で著作物の利用をやめたり、許諾を得ずに著作物を利用してしまうことが起こりうる環境だった。

そんな状況を解消するために、これまで個別に教育機関がしていた支払いを補償金として定額にして、まとめて管理し、それを著作権者に分配するという一般社団法人のSARTRASという団体が生まれた。これで、著作物を許諾なしで使えるようになり、教育機関が負担金を支払うことで権利者にもちゃんとお金が分配されるようになった。

SARTRASが権利のやり取りの窓口となることで、わざわざ著作物ごとに権利者とやり取りせずにインターネットを経由した著作物の使用ができるようになった。

ちなみに、新型コロナウイルスの影響もあり、オンラインでの著作物利用の需要が急激に高まることを考慮して、2020年度だけは特例として、この補償金を無償にしている。オンラインでの授業が増えている中、教育をよりよくしつつ権利者を守る、双方のメリットを両立した仕組みになっている。

トップランナー基準

「トップランナー基準」とは、最もエネルギー消費効率が高い省エネ製品(トップランナー)を基準として、それを超える性能をもつ製品をつくることをメーカーに求める制度のこと。この制度のユニークなところは、メーカーに求めることを、すでにある商品の値を基準としているところ。

通常の決め方として、ある絶対的な基準をもうけたり、平均値で基準を決めたりなどのやり方があるだろう。ただ、これらの決め方だと、メーカーにヒアリングをするなどが必要で、基準値をつくるのに手間がかかってしまう。

しかし、この政策では基準が「トップランナー」である点で明確なため、検討する手間がすくなくなる。また、次の省エネ基準も設定されるため、継続して省エネが進められることも利点だ。

ちなみに、この目標を守れなかった場合は勧告が行われ、もしそれでも達成出来なかった場合、その企業が公表されたり、罰金が課されたりもする。

この基準があることで、メーカー間での省エネ製品をつくる競争を促し、全商品の省エネルギー化が進められるため、消費者は買い換えをすることで省エネに貢献できる。

日本はエネルギー資源が少ないので、エネルギー消費量が増えると、海外からの資源が途絶えたときに大きな影響が起こりかねない。経済発展を持続させるためにも、省エネを市場全体で取り組む「トップランナー基準」の役割は大きい。

地球温暖化対策税

「地球温暖化対策税」とは、低炭素社会の実現に向けて、より地球温暖化対策を推進していくために導入された税金のこと。具体的には、CO2を排出した企業ほど課税されるという仕組みだ。

これまでも「石油石炭税」というものがあった。石炭や石油などの化石燃料の種類ごとに、どれだけの量を使用したらいくら、という税が課せられていたが、「地球温暖化対策税」とは、それに税を上乗せする形だ。

なぜあとから地球温暖化対策税がうまれたか。その背景として、日本で排出される温室効果ガスのうち、CO2が9割以上をしめており、しかも、そのCO2はエネルギーをつくるためにつかわれている。そのため、温室効果ガスを減らすためにCO2を抑制する税をつくったということだ。

しかも、ここで得られた数千億単位の税金は、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの普及などに使われるようになっており、化石燃料から出るCO2の排出抑制を進めるだけでなく、その税収を活用して環境対策がされていくのもポイントだ。

・・・

ここまでで政策図解は以上です。もしなにか内容にまちがいなどあれば、すぐに直すので、教えてください。

あらためて、政策図解についてかんたんに説明していきます。

図解は三つの段にわかれています。

上:政策の「対象者」が誰なのかをあらわす段

中:「政策」そのものを説明する段

下:政策の「実施者」が誰なのかをあらわす段

です。そして、政策の段の左には「手段」、右には「目的」が入ります。最初にかいたとおり、政策図解はこのように、だれが、だれに、どんな手段、どんな目的で行っているのか、をまとめるルールになっています。

対象者や実施者が複数いる場合、だれに設定するかで手段と目的もかわってくるので、図解に正解はありません。そもそも図解をだれに見せるのか、何のために図解するか、次第で情報の優先順位もかわってきます。

政策図解は、3つの要素でつくられています。主体がぜんぶで9マスに置かれ、その間を矢印がつなぎ、そこで書ききれないものを補足として表現します。

政策図解の特に重要な点は、手段と目的のバランスです。政策を実施する背景には解決すべき社会課題があり、実施者(=省庁)はその課題解決を目的に様々な手段を講じています。

つまり、実施者の目的には何かしらの社会課題が紐づいているわけです。その社会課題解決のために、その政策が手段として適当なのか、すなわち「対象者に対する手段」、「実施者の目的」、この2つがうまく合っていることを、この図を通じて確認します。

ちなみに、ビジネスモデルの図解を見たことがある人は、似ていると思ったかもしれません。それもそのはず、ビジネスモデル図解を応用してできたのが政策図解です。ビジネスモデル図解は、だれに何を価値として届けて、どう儲けてるのか?にこたえるものでした。

つまり、ビジネスモデルの図解は、利用者がお金を支払うほどの価値はなにか?と、事業者がどうお金を回しているか、という二つの視点での経済合理性をみるものでした。

政策図解では、ビジネスモデルよりも、目的が重要になります。だから、政策図解では、手段と目的というセットをより意識させるような構造にしました。

ちなみに、政策図解にはもうひとつユニークなところがあります。それは矢印の使い分けです。政策図解には、法律によって、相手に対してある意味強制的な行動をうながすものがあります。それをジグザグの矢印で表現するようにしています。ビジネスモデル図解にはなかった観点です。

こうした政策図解のかきかたをまとめたツールキットをつくっています。まだまだつくり途中なので、これから発展させていく予定です。

最後に、なぜこんな図解をつくるに至ったか、背景をもうすこしくわしくお話します。

2019年7月、経済産業省で「ビジネスモデル図解」の講演とディスカッションをしました。官僚の方々50名以上があつまり、ビジネスモデルの図解について議論していたところ、このような図解の方式を「政策」にも応用できないか?という声がちらほら出てきました。

政策ってなんだ??というくらい無知な状態でしたが、とにかくやってみよう、となって、経産省の若手の有志の方数人と、ちいさく政策図解プロジェクトがはじまりました。

うちあわせを重ね、何度か実験的に政策図解のワークショップを行いました。経産省の人だけでなく、厚労省、財務省、文科省、農水省、総務省、内閣府の方にも有志で参加いただき、さまざまな意見をいただきました。

もともとビジネスモデル図解をもとにしているので、図の構造が似ているのですが、そうしてワークショップを繰り返すうちに、徐々に図のルールがアップデートでき、政策をあらわすためのオリジナルの共通言語ができてきました。

そして1年が経とうとしていた2020年6月、あらためて経産省のなかで、政策図解のオンライン研修を正式に行ったところ、なんと80名以上の方に参加いただきました。

さらに、このイベントをきっかけに、文科省の方々向けにワークショップをしたり、総務省の政策評価課(そんな課があったんだ!?)の方向けにワークショップをしたり、など活動が広がってきています。

そうした活動の広がりの中で、なんと、この政策図解が日経BPさんで出版されることになりました!執筆はまだまだこれからですが、つくったものを公開していきながら、進めていきたいと思います。なのでこの記事はその第一弾です。

聞くところによると、年間で数千もの政策があるらしいのです。でも、ニュースでたくさん取り上げられる一部以外は、あまり政策を意識する機会もないなと。しかも、いざ調べようと思ってもなかなか検索するのがむずかしい。どこにどの情報があるかわからない。

もちろん、政策はこの図解だけで語りきれるものではないですが、あえて情報をミニマムにすることで、より多くの人が政策を身近に感じ、多様な立場の人がもっと対話しやすくなるための共通言語として、これからアップデートしていけたらと思います。

以上です。

いいなと思ったら応援しよう!