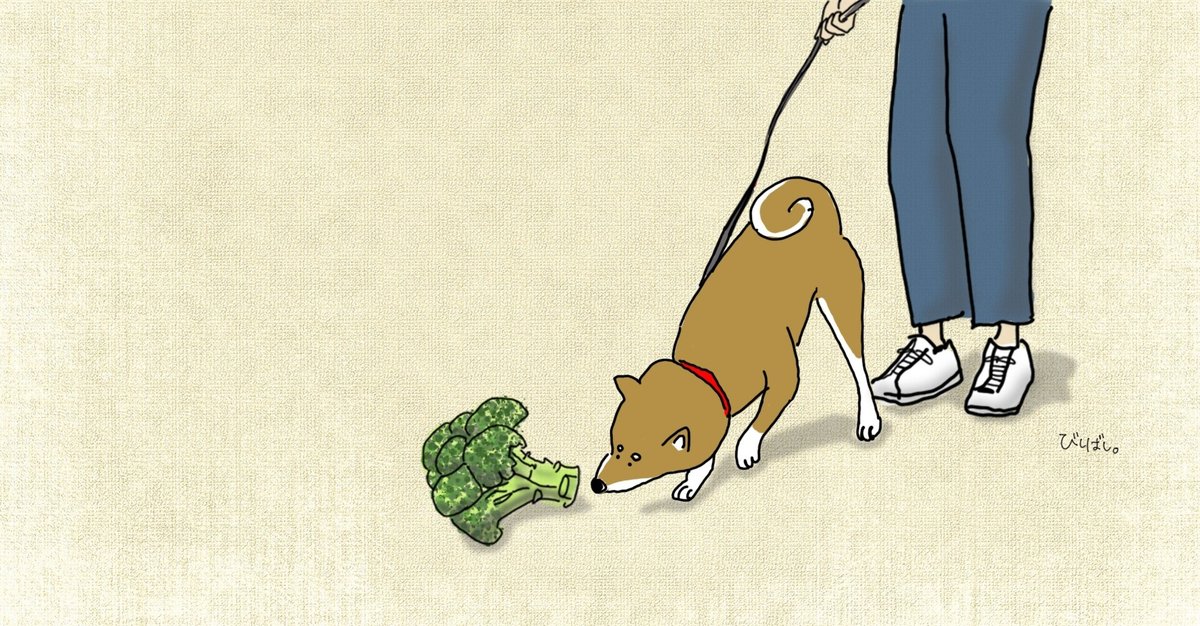

もし道端にブロッコリーが落ちていたら

道端に生のブロコッリーが1株丸ごとそのまま落ちていた。

このブロッコリー、実は昨日からある。同じ場所に、同じ向きで。違うのは、昨夜の雨に打たれて濡れているところだけ。

スーパーの袋詰めスペースにある無料ビニール袋に入っているところからして、買い物帰りにバックから転げ落ちたのだろう。いや、カラスが自転車のかごの中のブロッコリーを拝借して逃げ、途中で落っことしたのかもしれない。まさかここで何か事件が起きたとか? なんて、昨日と同様の妄想をしながら愛犬といつもの公園に向かった。

田舎育ちの私はこの「無関心」がどうも心地悪い。道端に落ちているブロッコリーを見て変だと思わない人がいないわけがない。にもかかわらず、ブロッコリーはまるで誰の目にも止まっていないかのように昨日からずっと同じ状態のまま放置されているのだ。

もし、これが私の故郷だったら?

まず小学生の男子が放っておかないだろう。サッカーボールのように蹴りながら家に帰るに違いない。運よく女子が見つけたら、学校まで戻って先生に伝えるか、あるいは周辺にいる大人に「ブロッコリー落としませんでしたか?」と聞いてまわるだろう。それでも持ち主が見つからなければ交番に届けてしまうかもしれない。

『触らぬ神に祟りなし』

都会の暮らしでは、知らない人や知らない人の所有物に関わると祟りにあうらしい。こういうことに遭遇するたび、大学時代の先輩のエピソードを思い出す。

***

ある日、先輩が一人暮らしのマンションに戻ると、玄関のドアノブに女性用のパンティーが掛けられてあった。見ると、先輩の部屋だけでなく、その階のすべての部屋のドアに掛けられていたそうだ。

先輩は「アホくさ」とぶら下がったパンティーを取って部屋へ持って入った。ところがすぐに思い直す。

―待てよ。私のところだけパンティーがなかったら、まるで私が犯人みたいじゃない!

先輩は慌てて外に出て、他の部屋のパンティーも全て回収した。

―待てよ。私がこんなにたくさんのパンティ―を持っていたらおかしいっしょ? もし、上の階のドアにもパンティーが掛けられていて、警察が取り調べに来たら、私、疑われるじゃない!

先輩は回収したパンティーを一つひとつまたドアに掛けていった。

―今誰かに見られたら、私が犯人だと思われる!

焦って震える手で他人のマンションのドアにパンティーを掛ける姿は、どこからどう見ても不審者。無事全てのパンティーを元に戻してバタンと部屋に飛び込んだ先輩は、この時得た教訓を田舎から出てきたばかりの警戒心の無さすぎた私に教えてくれた。

「無関心でいることがいちばん安全よ」

30年近くも昔の、そんなに都会ではないけれどそれなりに大きな街での話。

***

東京での暮らしももう5年になる。この5年でどれだけの知らない人と「声」を交わしただろう?1回の青信号で約3000人が横断すると言われる渋谷のスクランブル交差点。3000人といえば、故郷の島の総人口に値する。もし3000人の島民が一斉に交差点を渡れば、立ち止まり、挨拶をし、言葉を交わし、井戸端会議が始まり、それはもうお祭り騒ぎとなるだろう。だけど、私はこのスクランブル交差点で誰とも交じり合うことがない。3000人と文字通りすれ違う。私に向けられる目も声もない。

3000人の島で味わったことのない孤独を、1400万人近くの人がいる東京で感じることがある。存在する人の数と関わり合う人の数は比例するわけではないようだ。

無関心でいられなかったがために失なわれた命もある。人は「なんと正義感の強い人だったのか」とその人を称え、そのむごすぎる死を悼む。そして我が子にはこう言うのだ。

「むやみに知らない人に声を掛けてはいけません。」

無関心が身を守る。

そんな世の中のほうがずっと恐ろしい。

世の中の本来の姿はこんなんじゃないことを私は知っている。

***

あれは、私が幼稚園の頃のこと。

秋祭りの準備時期になると、お宮に曳きだんじり(綱で引っ張る山車)が出される。子どもたちはお宮の広場に出された動かないだんじりに乗って遊ぶのが好きだった。

その日、私は曳だんじりから落ちて、泣きながら家に帰っていた。膝はすりむき、血がにじんでいた。お宮から家まで300mほどの道のりの途中、不意に背後から声を掛けてきた人がいた。見たことのない顔。馴染みのない方言。その人は私の膝を見て、通りにあった小さな薬局で絆創膏を買い、箱から一つ取り出して私の膝に貼ってくれた。そしてにっこり笑って私を追い越して港へと歩いて行った。

このおじさんは、私にとって、いつしかキャンディキャンディのアルバートさんのような存在となっていった。泣きそうになった時、キャンディキャンディの主題歌とともに現れ、「笑った方がかわいいよ」と私を支えてくれた。

あの時の私は、膝をすりむいたから泣いていたのではなかった。友達に冷たくされて悲しくて泣いていたのだ。そんな時に掛けられた優しい声。友達でも家族でもなく、島民でもない見ず知らずの人。当時でさえ、絆創膏を貼って帰ってきた私に母は「どうしたの」「誰にしてもらったの」「どんな人だったの」と質問を浴びせ、最後に「知らない人には気をつけなさいよ」と言った。

あの時私は、どこか遠くからやってきた知らない人と一瞬交わったことで、幼心にも、私の生きている世界は私が思う以上に広いんだ、と実感した。つらい時、悲しい時、どこかで誰かが助けてくれる。「丘の上の王子様」はきっといる。そう思うことで強くなれる自分がいることを知った。

***

公園から戻ってくると、ブロッコリーはやはりそのままだった。たかがブロッコリーだ。このまま放っておいたところで、ビニールがゴミとなってしまうこと以外大きな問題を引き起こすことはない。せいぜいカラスがたかって少しうるさくなるか、腐ってドロドロになり、数日ほど異臭を放つ程度だ。

だが私は、勢いよく走り去ろうとする愛犬をリードで引き止め、トングでブロッコリーを掴んで持っているゴミ袋に入れた。そして愛犬と競うようにダッシュで家に帰った。誰かが見ていたら、私がブロッコリーを持って帰って食べるとでも思っただろうか?それとも、何か危険なものが付着しているかもしれないのに大丈夫か、と心配しただろうか。

私はブロッコリーが気になったわけではない。見えているのに見えていないふりを強いられるこの世の中が気になって仕方ないのだ。思うことはたくさんあるのに、知らない人だというだけでその心の「声」を外に出せない世の中が怖いのだ。

無関心でいることは、我が身を守る術かもしれない。しかし、皮肉なことに、その護身術が他人に孤独を感じさせ、小さな不安を増大させる空気をつくる。そして生きづらい世の中にしている。

「あら、こんなところにブロッコリー?おかしいね。」

誰か一人がそう言えば、きっとそれを見た人は笑顔になるのに。そして、この街はみんなの目がある。声がある。繋がりがあるんだって、ホッ、とできるのに。

家に着いて、愛犬の足を拭き、台所のゴミ箱にブロッコリーを放り込んだ。

「ええ、なんでブロッコリー?」

目を丸くした娘に、そうだよね、そう思うよねとうなずく。

この何でもない一言がいつでもどこでも誰にでも言える世の中になればいいね、と。

いいなと思ったら応援しよう!