旧東海道ウォーク㊹ 四日市宿→石薬師宿

2023年9月16日(土)。

5月末以来の再開。梅雨と酷暑を避けて9月にしたはずが、とんでもない猛暑日の苦行になってしまいました。

0.スタート地点まで

1.浜田町

2.日永

3.日永の追分

4.四日市あすなろう鉄道

5.内部川

6.杖衝坂

7.<第四十四番>石薬師宿

0.スタート地点まで

2日間の旅のスタート地点は、四日市。

前回の中断地点は、スワ栄商店街のアーケードの西端。まだ土曜の朝だからか、人影まばらです。

ここから、次の宿場を目指しましょう。

1.浜田町

まず、目の前の大通りを渡るのですが、片側3車線で中央に広い緑地帯もあり、ここにバスタ造ろうとするくらいだから、簡単には渡れません。

50mほど東に迂回し、横断歩道で渡ります。

この辺りは浜田町。かつては材木屋、紙屋、茶屋があり、賑わいを見せていた。今も連子格子の古い民家が残り、風情を感じさせてくれます。

四日市の中心地から郊外に向かいます。

2.日永

市街地を離れ、街道沿いを進みます。

歴史的な名所旧跡はもちろん、小さな看板や、何気ない風景にも、様々な発見ができることは、歩き旅ならではの楽しみです。

この辺り、西の鈴鹿山系から東の伊勢湾に流れる小川が、多くあり、Wikipediaの「四日市市 主な河川」には、53本の川が紹介されています。

この川を使い周辺の農作物が運ばれて、毎月4の日に「四日市」が開かれたり、中京工業地帯の中心となった四日市コンビナートや、最近では半導体製造工場の進出など、四日市の町の発展を支えてきた恵みの川とも言えます。

川が多いから、当然ながら橋も多く、橋の手前ではいったん上り坂となり、橋を渡ると下り坂、というパターンが続きます。周囲の平野部の標高が低いことや、荒天時の伊勢湾からの逆流からの防災のためでしょうか。

日永(ひなが)地区に入ります。

なかなかの組み合わせだと、感心

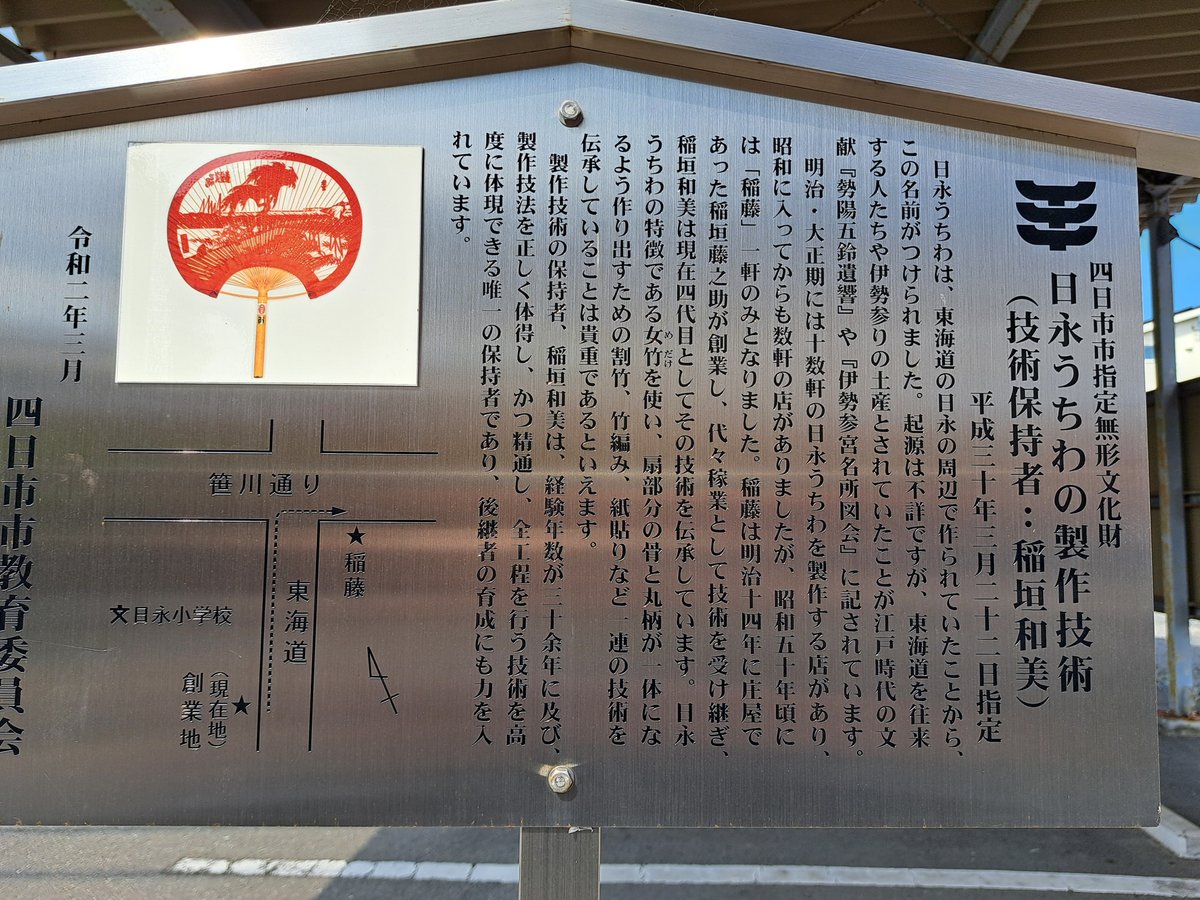

「日永うちわ」は、東海道の旅人や伊勢詣での土産として知られた名産。

明治期には10数軒あった製造元も、今は「稲藤」1社のみ。

猛暑の今年は、室内にこもってクーラー漬けの日が続き、たまに外出するときも手にはポータブル扇風機が必需品。

でも、伝統に支えられたうちわや扇子などで涼をとる、そんな夏の過ごし方も風情がありますね。

日永には、江戸からちょうど百里目となる一里塚がありました。

記念すべき百里目を楽しみにしてましたが、その碑は意外な佇まいで目の前に現れました。

3.日永の追分

港を意味する「泊」という地名・駅名は、全国に多くあります。

ここは今の海岸線からは離れてますが、かつては海が近かったのでしょうか?

2021年に、三重銀行と第三銀行が合併して誕生しました。

両行とも三重県の地方銀行ですが、三重銀行は県北部の四日市に、第三銀行は中南部の松阪に、本店を置き、金融再編の流れで互いのエリアを補完するパートナーとして合併したようです。本店は四日市にあります。

国道1号に合流してすぐ、旧東海道と伊勢参宮道の分岐にあたる、「日永の追分」があります。

国道も数百m南で、国道1号(亀山方面)と23号(伊勢方面)に分岐。

また2kmほど南にある河原田駅では、JR関西本線(亀山方面)と伊勢鉄道(伊勢方面)が分岐しており、地理的な重要拠点になってます。

ちなみに、この追分には湧水があり、一口飲もうと楽しみにしてましたが、ちょうど地元の神事か何かがあり、湧水の汲み取りは一時停止されてました。残念。

追分を右、東海道を西へ向かいます。

4.四日市あすなろう鉄道

しばらく進み、四日市あすなろう鉄道の踏切を渡ります。

大正初期に開業した軽便鉄道で、その後昭和40年に近鉄に吸収合併されましたが、平成27年(2015年)に第三セクターの四日市あすなろう鉄道として分離独立しています。

線路幅が762mmという超狭軌で、コトコト走る車両も可愛らしく、まるでおもちゃの電車のようです。

社名の由来は、明日に向かって進む希望と、狭軌路線(=ナローゲージ)から来ているそうです。

これからも応援していきたくなります。

親和性はありそうだ

あすなろろう鉄道は、ここ内部が終点。

延伸計画もあったようですが、この先の内部川を渡ることなくストップ。

5.内部川

この日の四日市の最高気温は33℃予想。9月中旬は残暑どころか酷暑でした。

内部駅前でしばし休憩、再び東海道で西を目指します。

この先、鈴鹿川の支流の内部川を渡る部分は橋が架け直され、旧道のルートをそのまま辿ることはできず、迂回しながらなるべく忠実に進もうと思います。

采女(うねめ)は、川の対岸の地名。

天皇につかえる女官をさし、この地の出身者が多かったから地名になったとか。

実は、右へ進み、堤の上から国道の北側を通っても行けたようでしたが、国道の反対側(南側)にコンビニがあり、吸い込まれるように(笑)左へ進みました。

進む方向は左だが、右へ進みコンビニへ

内部橋を渡ったのち、再び北側に出て、采女橋が架かっていた対岸に向かいました。現在は付近が「平成内部の一里塚公園」として整備されています。

6.杖衝坂

杖衝坂の由来は、伊吹山で深手を負った日本武尊(やまとたけるのみこと)が、剣を杖のように衝いてこの坂を越えたことからだとか

旧街道を辿る旅で、感じたこと。

例えば箱根峠や鈴鹿峠など、県境や分水嶺なら、明らかに急な坂道があることはわかります。

静岡県の薩埵(さった)峠や宇津ノ谷峠なども、地図を眺めればその急峻な地形がわかります。

しかし、一般の地図上で平地を示す緑色一色の場所に突如現れる急坂が、いくつかありました。金谷宿~日坂宿の金谷坂、袋井宿~磐田宿の三ヶ野坂、白須賀宿の潮見坂など。ここ、杖衝坂もまさにその一つです。

その共通点は、「川を渡ってすぐ」「海岸線から離れてすぐ」に存在していること、そして「現代の国道や鉄道は、迂回やトンネルで難なく越えてしまう」ことで、実際に歩く身からすれば、「油断して隙をつかれた」感が非常に強いです。

というわけで、気を引き締めてこの坂に挑むことにします。

ちなみに、急坂の舗装がアスファルトではなくコンクリートなのは、勾配がきついとアスファルトの仕上げに行う踏み固めが難しいためです。

弘法大師が杖でさしたところを掘ると井戸が出たそうです。

この方は、各地で井戸や温泉を掘り当てていて、どういう特殊能力なの?。

ここは実際の一里塚があった場所。雑草がきれいに刈られた後で、ここまで「何もない」一里塚跡は、少し驚きでした。

実際の場所から少し離れて、石碑が建てられていました。国道沿いにあるほうが、見てもらえますからね。

国分町は、かつて伊勢国分寺があったことに由来しています。

この辺りの民家の屋根を見ていると、1階の屋根と、最上部の屋根の間に、少し空間があるように見えます。

何か目的があるのだと思いますが、わかりませんでした。

再び国道1号に合流ですが、手前にあった案内板に従い進むことにします。

ようやく石薬師宿の手前まで来ました。

7.<第四十四番>石薬師宿

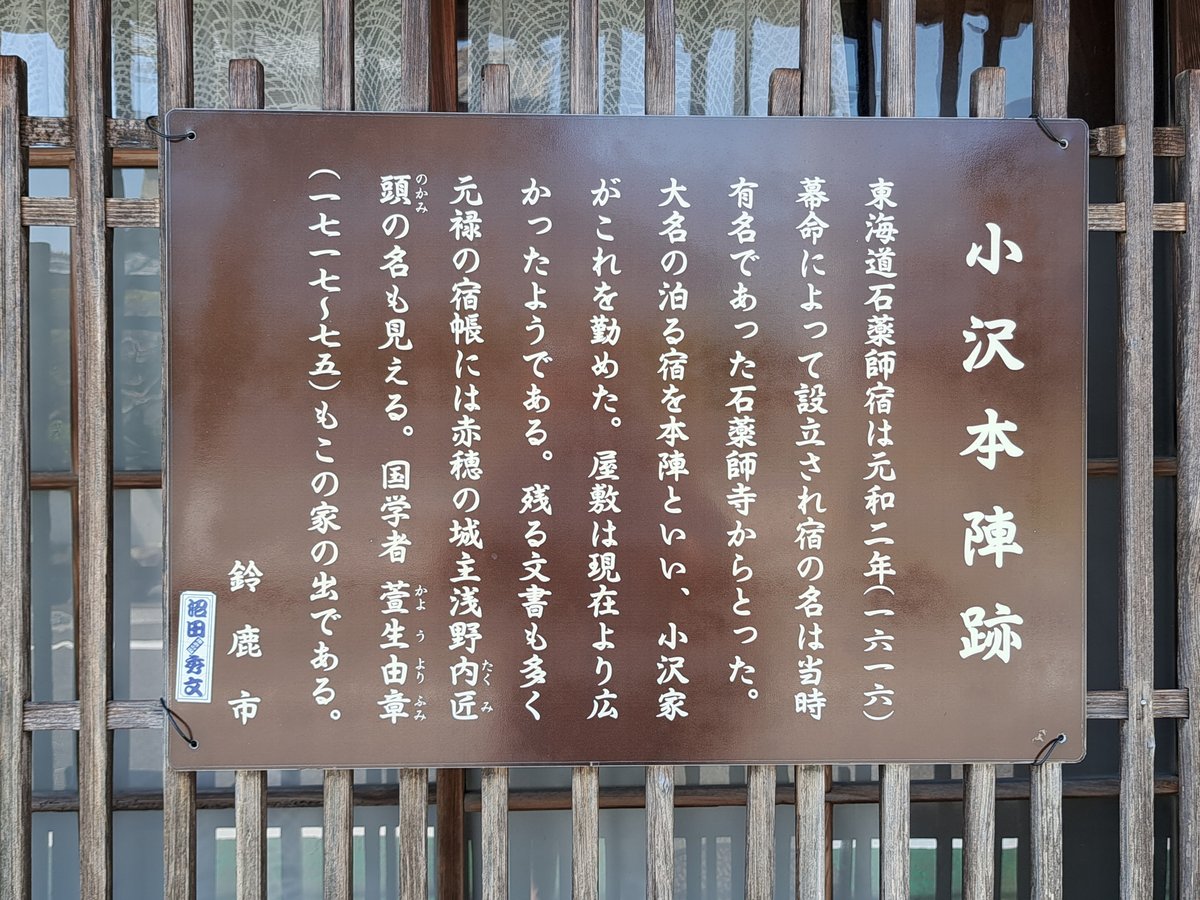

石薬師寺の門前町でもある、石薬師宿。

江戸時代の東海道は、伊勢参宮道の役割も兼ねて、街道沿いは繁栄していたが、江戸方面から伊勢に向かう旅人は日永追分で伊勢道へ入り、逆の京方面からの伊勢道は、(3宿先の)関宿で東海道から分岐しています。

その間にある、石薬師・庄野・亀山の各宿場町は、伊勢詣での客が通らず宿場の経営は厳しかった、と書かれています。

鉄道も通っておらず、地味な石薬師宿ですが、二人の偉人の出身地だそうです。

その一人が、歌人で国文学者の佐佐木信綱。唱歌「夏は来ぬ」の作詞、万葉集の研究などで功績を残しています。父の教育のもとで、何と5歳から短歌を作ったというから、驚くべき才能ですね。

その信綱の短歌が、旧道沿いに「信綱かるた道」として掲示されています。

何となくほっこり優しい気持ちにさせる歌が、多かった気がします。

石薬師もう一人の偉人は、天野修一氏。

日本国内で初めてタイムレコーダーを制作し、その後「アマノ」を創設してグローバル企業の礎を築いた発明家です。

堺にいた家康が「本能寺の変」の報を受け、三河に戻る際に安全なルートを「思案」したところのひとつとされている。

謀反と裏切りで混沌とした、戦国の世ならではの言い伝えですね。

宿場の名前にもなっている寺に参拝。

ここはもともと「瑠璃光院」と呼ばれていたが、後から石薬師寺と改称したらしい。地名が先か、寺の名前が先か?

陽射しの強さに体力を奪われ、水分補給に時間をとられ、休憩を含めてトータル4時間以上かかって到着。予定より1時間近く遅れていました。

四日市宿(近鉄四日市駅周辺)→石薬師宿

距離 11.0km

所要 3時間20分(休憩除く)

次は4㎞先の庄野宿を目指します。