歩かない“街道ウォーク”③ 日野宿本陣・日野宿交流館

こんにちは、ばーどです。

過去の街道ウォーク中に慌ただしく通り過ぎてしまった史跡や資料館を巡る、「歩かない“街道ウォーク”」。

内藤新宿、川崎宿に続いて訪問したのは、甲州街道日野宿です。(2025年2月23日(日))

1.甲州街道・日野宿

日野宿の訪問は、旧甲州街道ウォークの2日目(2024年6月22日)以来。

布田五宿(上石原宿)から炎天下を歩いて計画より遅れ気味で到着。その日のゴール予定の小仏宿から帰りのバスが1時間に1本だったことと、その後のひとり反省会(高尾駅前の人気の居酒屋)を予約していたため、そのまま通過してしまったことが、ずっと心残りでした。

旧甲州街道は駅前を通っていません。100mほど東の“上宿の辻”まで進みます。

2.日野宿本陣

日野宿で交代で名主を勤めていた下佐藤家と上佐藤家の屋敷が隣り合い、上佐藤家が本陣、下佐藤家が脇本陣としての役割を担っていて、幕末期には下佐藤家も本陣として扱われたようです

1849年の大火で両屋敷のほとんどが焼失。その後下佐藤家の佐藤彦五郎が1863年に再建し、現在では都内に唯一残る本陣建築が、この日野宿本陣です。

日野市と東京都で、それぞれが文化財指定した名称が異なっています。

都は、脇本陣としての営業が長かったために、脇本陣としているとのこと。

とりあえず門をくぐって中に入ります。

入館料金200円をお支払い。

たまたまですが、この本陣では毎年雛祭りの時期に合わせて、雛人形や吊るし雛を飾る催しがあり、多くの部屋が華やかに彩られていました。

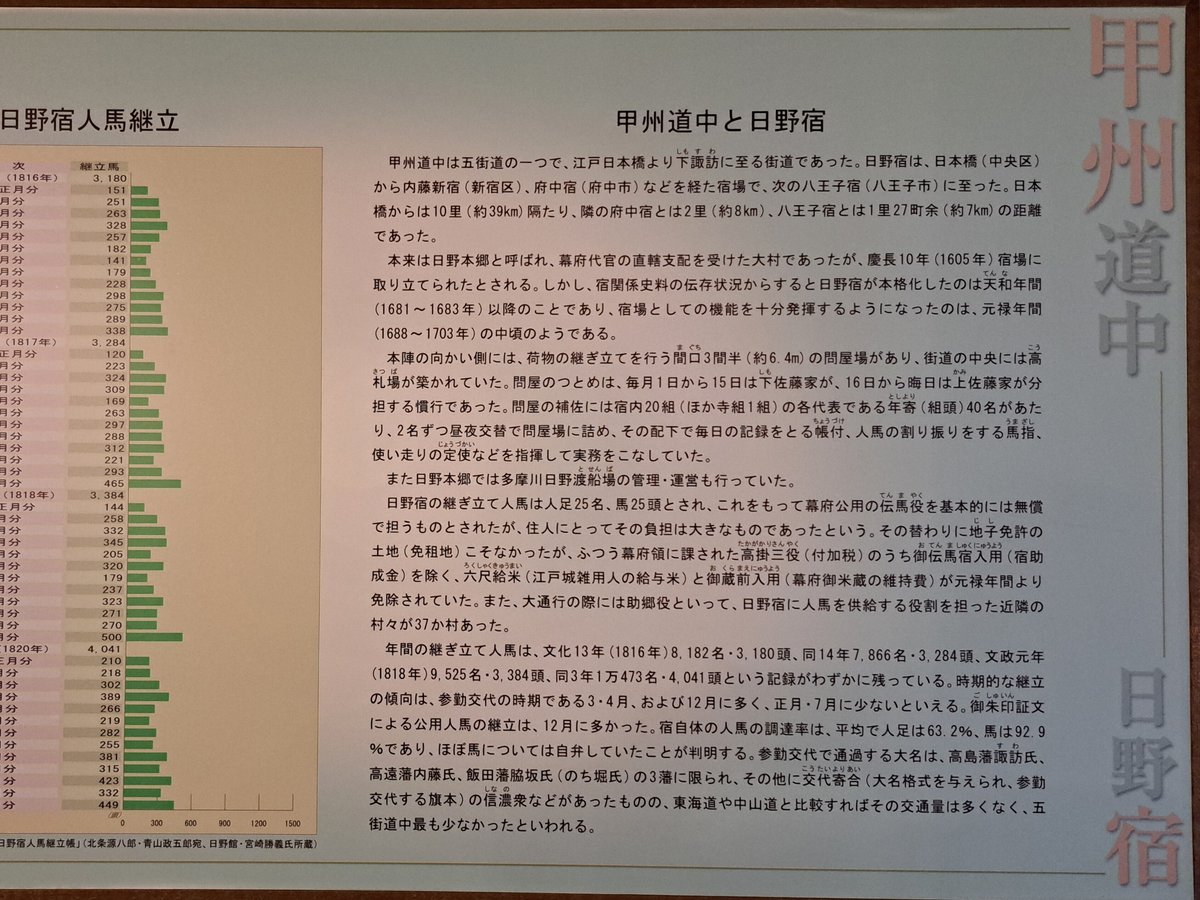

甲州街道(赤)は、左の府中宿から柴崎で多摩川を渡って日野宿へ、その後右上の八王子宿へと続いています。

日野宿は宿場としては大きくありませんが、多摩川の渡し場を管理する街道の拠点で、幕府とつながりが強かったようです。

それでは屋敷にあがってみます。

当主は普段は名主としての業務を、ここで行っていたようです。

続く玄関の間は、式台から大名一行をお迎えする部屋です。

幕末の当主、佐藤彦五郎は、この屋敷の敷地内に道場を開き、のちの新選組を束ねる近藤勇、土方歳三や、沖田総司らに剣術を指南したとされています。土方は、彦五郎にとっては義弟にあたり、この家にもよく出入りして、控えの間で昼寝をしたエピソードもあるそうです。

再建された当時は、この奥の庭に突き出る形で上段の間がありましたが、別の場所に移築されたので、この部屋が現在は上段の間となります。

日野宿以外では、小仏峠を下った小原宿(神奈川)と、下花咲宿(山梨)の2カ所があります。このうち小原宿では、実際に見学もさせていただきました。下花咲宿は、現在では非公開のようでした。

建物の裏から庭園に出ることができます。

館内の見学は約30分ほど。その後は「新選組」の志士たちの活躍をまとめたビデオを15分ほど鑑賞して、見学を終了しました。

3.日野宿交流館

甲州街道を挟んで本陣の正面にある、日野宿交流館にも行ってみます。

ここは街道ウォークの時、トイレを拝借して、飲み物を購入した場所。お世話になりました。

1階の売店に並ぶのは、新選組にまつわるグッズがほとんどでした。

2階の展示室に上がります。

旧ルートの布田五宿からの府中宿の先までは多摩川北岸に近く、氾濫でたびたび通行できなくなることから、多摩川を渡る地点を万願寺渡船場から上流の日野渡船場に変えて、段丘上の台地を通るルートに変更されました。渡船場が宿場に近くなったことは、日野宿にとってはプラスだったと思われます。

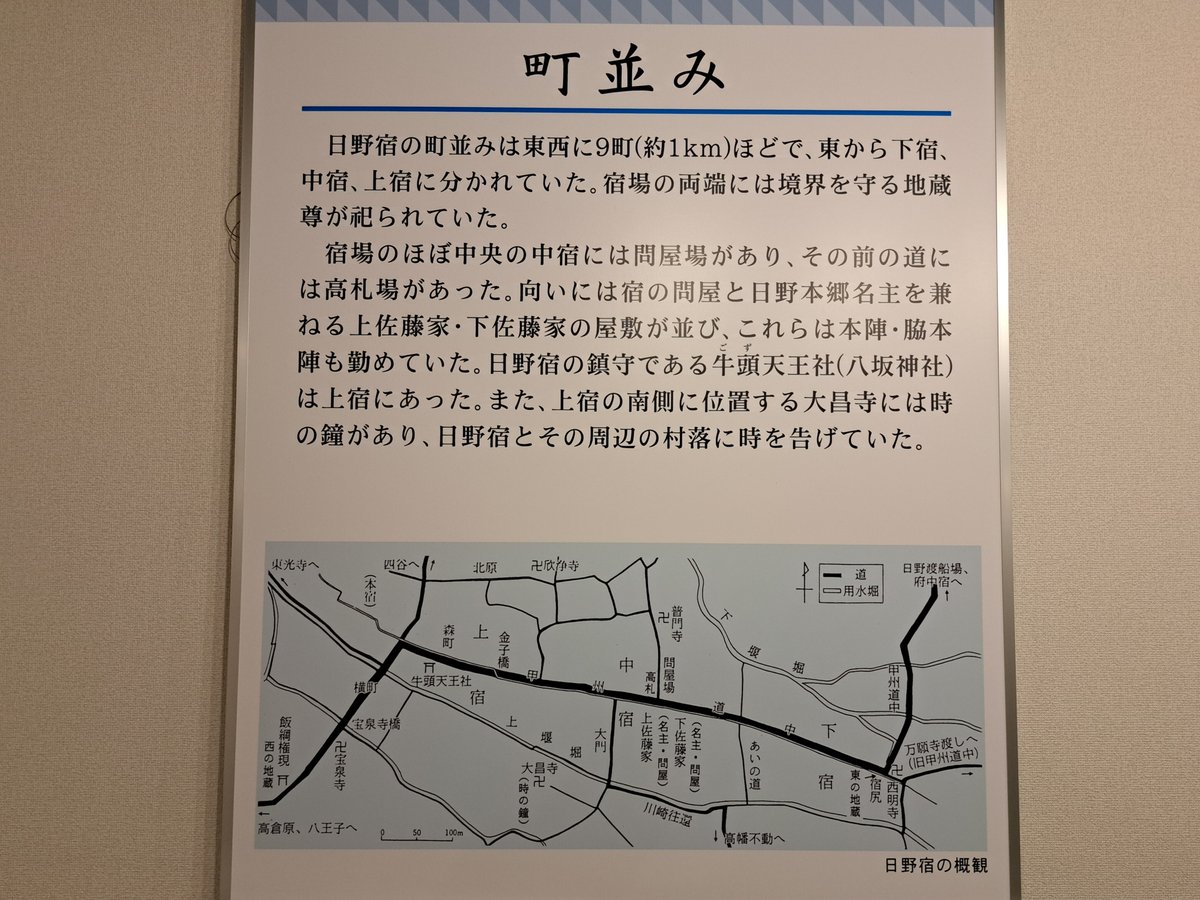

新宿や川崎宿と同様、ここにも宿場の模型がありました。ケースの真上に照明があり、反射して見えづらいですがご了承ください。

街道は、日野渡船場から宿尻で右折して宿場に入り、まず下宿へ。

続いて中宿。赤いランプが点灯しているのが、本陣と脇本陣。

右が下佐藤家(脇本陣→のちに本陣)

そのまま進んで上宿へ入り、上宿の辻で左折します。

企画展示室の扉が頑丈な金属製で、しかも防犯カメラのステッカー。しかし中にはそれほど重要なものは展示されておらず・・・。

後で聞いたところ、かつて八王子信用金庫の支店だった建物を、閉店後に有効活用したものだとわかりました。ということは、ここは金庫だったというわけですね。

4.万願寺の一里塚

予定していた見学は終了しましたが、天気もいいので、もう1ヵ所足を延ばします。

ここが、万願寺渡船場から来る古甲州街道と、日野渡船場から来る甲州街道との分岐点になります。

赤い点線が日野渡船場ルート

日野渡船場ルートは前回歩いたので、今回は直進して万願寺方面へ向かいます。

交差地点を過ぎると間もなく、万願寺の一里塚に到着しました。

この区間の一里塚は古い甲州街道沿いに残っていて、前回の街道ウォークでは通らず、その日の夜(=ひとり反省会の後)に京王線とモノレールを乗り継いでここに来ましたが、当然真っ暗でよくわからなかったので、今日改めて来たというわけです。

前後が民家の敷地になっていますが、それでも実際の“街道”の痕跡を調べ上げて整備しているのは、立派です。

まもなく3月。寒さも緩んでくれば、実際に街道ウォーク再開の季節。

東海道、甲州街道、日光街道、奥州街道を踏破したので、次は中山道に挑戦しようと計画中。

このブログで記録を公開しますので、よろしければまたお付き合いください。