旧甲州街道ウォーク㉞ 蔦木宿→金沢宿

こんにちは、ばーどです。

2024年11月3日(日)。

信濃国に入って最初の区間は、10km以上のロングトレイル。高原の空気を深呼吸して、歴史と風景を楽しみながら、歩きました。

1.平岡の一里塚

釜無川の堤防と言えば「信玄堤」が有名。甲府柳町宿から韮崎宿に向かう途中の甲斐市竜王にあり、街道から離れてたので立ち寄れませんでした。というより、氾濫の危険性がある場所を、街道は避けますよね。

この日は週末でしたが、作業場の稼働日はダンプが走る道になるのでしょう。

富士見町は民間の路線バスが無く、コミュニティバスの実証実験を行っていました。

川沿いにあったとされる本来の旧道は消滅しているので、国道を迂回します。

明治天皇の巡幸では、川沿いの道を通ったようですが、一部の痕跡が途絶えているようなので、少し高いところを通る旧道を進むことにします。

2.机

柿の実を取るおじさんに、ごあいさつ。「今年は少ない。いつもはこのカゴ4~5つ分くらい。」と言ってました。

後でHPを調べてみました。

「高齢者や障害者など誰でも楽しく元気で過ごせる地域づくり」に取り組む組織で、地域再生大賞の優秀賞に選ばれています。

徐々に坂を下って国道20号に接近する

3.瀬沢

旧道は、国道と交差して立場川を渡っていましたが、そこに橋が無く、迂回します。

立場川の名の由来は、かつて瀬沢に立場があったことから。また、この川が甲斐と信濃の国境だった時期もあったため、境川とも呼ばれたそうです。

甲州街道を歩き始めた頃は、暑中見舞いのポスターが貼ってましたが、もう年賀状のポスターやのぼりが出ています。

上りながら振り返ると、遠くに八ヶ岳が望めます。甲府を過ぎてからずっと斜め前方に見えた山が斜め後方にあるということは、自分が進んで来たという証拠です。

石碑や石仏が立つ場所は、集落の入口か出口、集落の中心部(人が集まる場所)、眺めがよい場所、急坂や橋のたもとなどの危険な場所、にある傾向がある気がします。

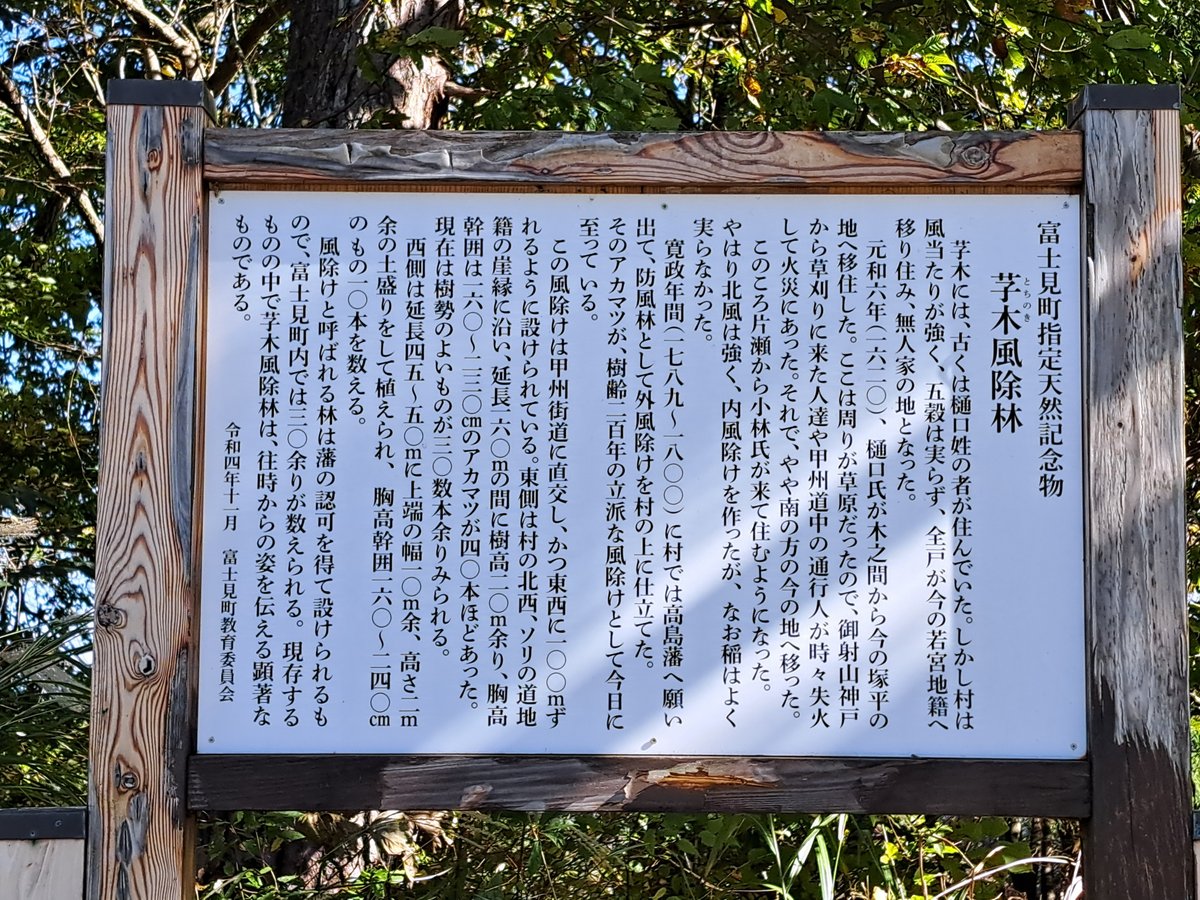

4.富士見峠

林を抜けて、少し開けた場所に出ました。

瀬沢集落も芓木集落も、上り坂の途中にあり、集落を抜けてもずっと緩やかな上りが続きます。

空き家再生事業で、地域の交流の場やビジネスマッチングの場として、更にはコワーキングスペースとしても、活用する予定だそうです。

甲州街道の3つの峠で、小仏峠や笹子峠はつづら折りの山道が続く尾根越えでしたが、最後の富士見峠はほぼ直線で一気に登っていくゆるやかな道です。

後ろから車で来て、声を掛けてくれたおじさんに教えられ、振り向くと遠くに富士山の山影が、はっきり見えました。

山梨県内を歩いた日はいつも、天気が良くなかったり、雲が厚かったりて、なかなか会えませんでしたが、ようやくご対面。

まさに“富士見”の地ですね。

富士見町は、公共施設や名所旧跡周辺に標高表示を設置して(高原の町らしい取り組みです)。笹子峠の1096mには届きませんが、かなり上りました。“峠”感は全く無く、普通に畑や集落が広がるエリアです。

5.原の茶屋

一里塚のすぐ先のT字路で、甲州街道が途切れてしまいました。

目の前を横切る道路の先には、囲いに覆われた草地が広がりますが、三菱マテリアルに払い下げられ、太陽光発電設備が設置されている土地。直進できないので、囲い沿いに左へ折れて進みます。

左に進む前に、通れなかった旧道を行けるところまで逆に進もうと思います。

左が旧道 右が迂回路

周囲に家は数軒ありますが、その先の森の向こうは立入禁止なのでしょう。

あっけなく終了して、引き返します。

中部電力、と書いてあり、山梨(東京電力)から長野に入ったことを再確認。

よく「山梨は、関東か中部か」と議論されますが、電力会社のエリア分けではこうなっているようです。

伊藤左千夫、島木赤彦、斎藤茂吉ら、アララギ派ゆかりの歌人の碑がある公園。最初は街道に面した入口にいましたが、奥の紅葉がきれいと聞いて中に入ってみました。

赤と黄と緑のコントラストが、青空と芝生にマッチして、実に見事な美しさです。

都会に近かったら、カフェや屋台が立っても、人気のスポットになってもおかしくないのに、ここは人もまばらでした。

蔦木宿と金沢宿間は、12km以上と長く人家も少ない地域だったため、茶屋が設けられ、原っぱの中の茶屋で“原の茶屋”。

しかしここが、明治期には文学者たちのサロンになっていたというから、驚きです。

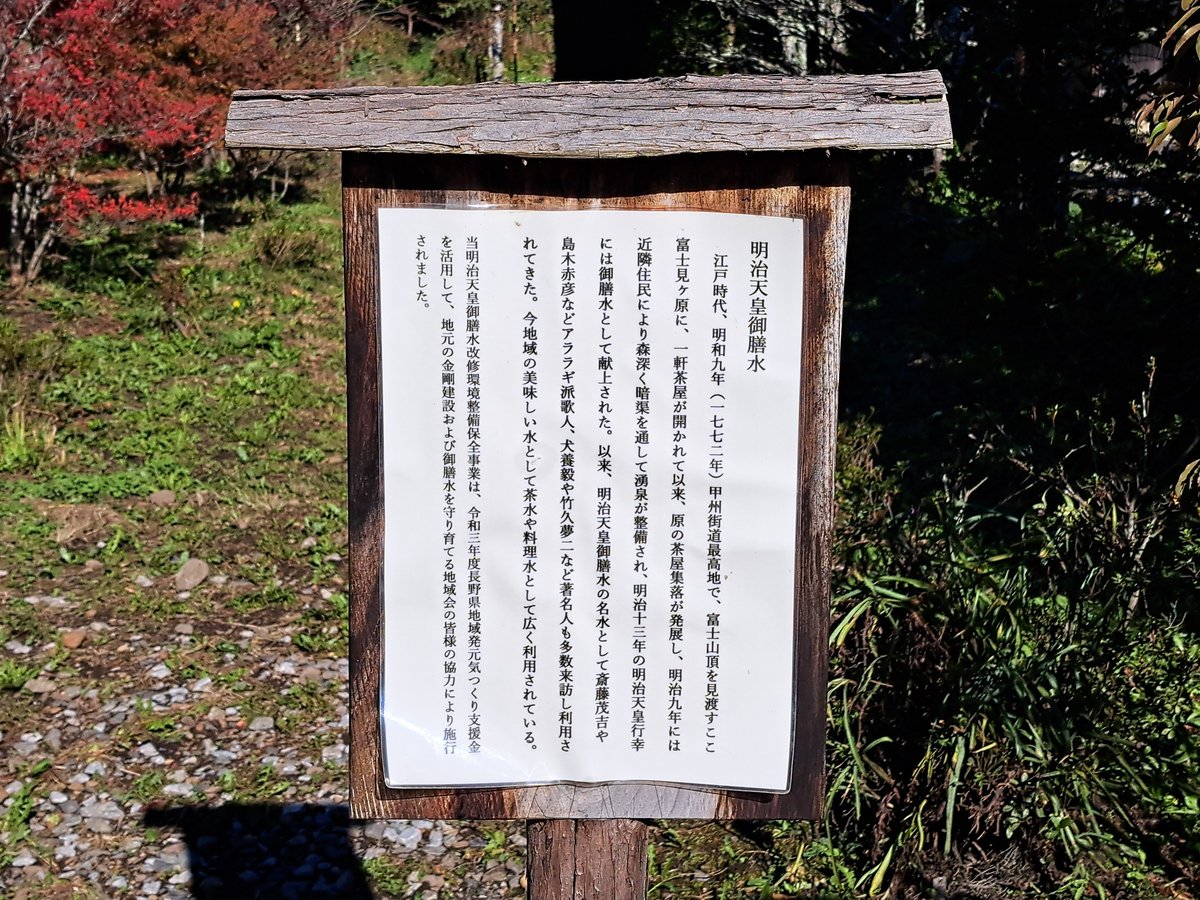

教来石宿や蔦木宿を過ぎて、「明治天皇がお飲みになった水」の碑が多いですね。ここにもありました。

峠を越えた一行が、眺めが良い場所で何度も休息をとった、日頃から水に自信がある住民が「天皇がお飲みになった」とい

う事実を後世に残したかった、ということが背景あるのかな、と考えました。

島木赤彦、斎藤茂吉、竹久夢二など、明治から大正にかけて多くの歌人文人が滞在した、旅館桔梗屋。

風光明媚な高原にひっそりたたずむ芸術家達の村、という雰囲気ですね。

「野菜生活100」などを生産、工場見学もできます。

周辺には、遊休農地を活用した農園やイタリアンレストランもあり、地域への貢献も果たしているようです。

富士見峠を越えてからも、一気に山を下ることはなく、開けた風景の中をゆっくり下ります。

街道が伸びる台地が終わり、宮川流域の平地に下りて行きます。

ここが、間の宿(あいのしゃく)の御射山神戸の、南の枡形にあたります。

6.御射山神戸(みさやまごうど)

大正から昭和初期の政治家で、鉄道大臣在職中に、駅名表記をすべて右書きに統一した方だそうです。

「みじふ」→「ふじみ」という具合に。

地名の由来は、この地で矢を射る神事が行われたことと、諏訪大社(神)の戸口にあたること、だそうです。

韮崎宿以来、甲州街道から遠く離れていた中央本線が、久しぶりに近くなりました。

6.<第四十四番>金沢宿

蔦木宿を出てから約4時間。ようやく次の宿場町、金沢宿です。

甲州街道の開設にあたっては、この先で渡る宮川に近い場所に青柳宿が設けられれましたが、川の氾濫と大火に見舞われたため、少し高台に位置する金沢に宿場機能を移転しています。

茅野方面へ向かう朝夕通学通勤バスが、2往復設定されています。

上町のさらに上の町、なのでしょうか。

金沢宿の本陣問屋の主。

金沢村と千野(茅野)村の境界紛争に対する藩の裁定が千野村寄りだったことを不服とし、幕府へ直訴を計ったり人馬継立の役務を遅滞させたため、藩主の怒りにふれて処刑されました。地域の利を守るために犠牲になった、義民として扱われています。

蔦木宿手前の“道の駅”以来の、ドリンクと糖分補給(購入)、そしてトイレ休憩。

金沢宿に移る前の青柳宿は、この森の西側にあったようです。

富士見峠を越える長かった区間、ようやく歩き切りました。

幸い天気にも恵まれたし、街道沿いに小さな集落が続いていたので、退屈することなく楽しみながら歩くことができました。

蔦木宿→金沢宿

距離 12.8km

所要 3時間30分(休憩除く)

山の日暮れは早く、この日の日没まであと2時間弱。次の宿場町・上諏訪までは12km以上あるので、今日は途中の“間の宿”までをめざします。