個人事業主農家が生き残る【地域に眠るハイコンテクストを味方につける】

昨年の12月。奈良で「奈良にいい会社をつくろうサミット2023」といいうイベントが開催され、木下斉さんが基調講演をすると聞き、日帰りでイベントに参加してきました。

その講演の中で、中川政七商店の中川社長と木下斉さんが話しをしていたことがとても心に響いたので、ここに書き留めておきたいと思います。

はじめに。

中川政七商店さんのお店には、2年ほど前に福岡にあるショップに出会ったのがはじめて。

シンプルかつセンスの良い食器や日用品、衣服が並ぶ。丁寧に暮らしをしたいユーザーに響く、食事のシーンに合わせたディスプレイ。衝動買いしそうになる気持ちを抑え、こっそりメモをしたのを覚えている。

食器には、それぞれ丁寧に【作られた産地】や【素材】【焼き物】についての説明が書かれていて、それぞれの特徴がわかるように書かれているのが、印象に残りました。

その時はまだ麻製品を扱うお店だとは知りませんでした。

その半年後、初夏に麻製のズボンを購入し、履き心地の良さと店員さんの丁寧な接客に、それ以来、中川政七商店さんのファンになりました。

その頃から都内でもあちらこちらで「中川政七商店」のお店を見かけることが増え、どんなお店なんだろうと気になっていたところで、今回のイベント。

木下さんの人脈の広さにも驚きながら、奈良に行って実際、中川政七商店さんがどんなことを目指している会社なのかを知りに奈良へ向かいました。

⑴まちを元気にする

「まちづくり=行政が主導してまちづくりをする。」と捉えられることが多い。

しかしながら、本来は、「まちづくり=アセットマネージメント(不動産経営)」であり、民間主導で事業を構築し、【稼ぐ地域】に変えていくことが、まちの活性化には、欠かせない。

地域の事業者が「何のためにやっているか」

その土地にしかない魅力に価値に気付き、行動する。事業を円滑に進め、利益を生み出し、収入と投資のサイクルを回し続けることができてくれば、地域が魅力的な街になる。

人口が増えていた時代は、仕事をつくれば人は集まってきたが、今は仕事があっても人が集まらない時代に。需要に対して供給が間に合わない状況になってきている。

顧客以上に従業員戦略が不可欠になってきている。

適切な値上げを行ない、事業の存在意義を明確にし、共益→自分たちのまちは、自分たちでつくる。どうやっていくかを考える。

また、有能な社員を企業間での複業、合弁会社を促進する。自社だけで働かせてるのではなく、地元の企業といくつかの事業に関わることで鍛えられる。また、既存する企業が「もっと投資したい」と思い、他企業と「第二の創業」へ動いたり、もっと伸びていこうを促進していく波を作っていく。

人材を育成すること。量を増やす脳から人へ変化しなくてはならない。

今回のイベントで何回かキーワードとして出てきた『共通善』と『個別善』。環境や人権の問題など社会にとって当たり前のようにやらなければならないことは『共通善』であり、一人ひとりがこれをやりたいと『発心』があることは『個別善』。

企業は、利益の追求だけでなく、共通善と個別善が揃って、はじめて『いい会社』になる。

これは、農家でも同じだと私は思います。

農作物も、以前は質より量、多く作れば「売れる」時代から、現代は環境に配慮された栽培で作られた作物であるかが求められる。また市場出荷から、農業者自ら飲食店に出向き、直販も増え、生産者自らが農作物について説明するようになってきている。自ら値付けをし販売する。農作物も出口を決めて、逆算でのプランニングが生き残っていくには重要。きちんとかかるランニングコストも計画的に組み立ていくことが大事。一軒ではやりきれなくなれば、数軒で農地を管理していくことも近い将来、考えていかなくてはならない課題だと思っています。

(2)ハイコンテクスト

最新のものは新興国でも作れるが、1000年の歴史のものは新たに作るのに1000年かかる。

日本は、工業的視点では衰退→サービス産業的視点では成熟国家に。

魅力があるのは、首都より地方の方が強い。

『古いもの』『数に限りがあるもの』=ハイコンテクスト。

説明しないと分からない。

お金を払っても食べられない。

を抱え込んで、

小さい規模で自分の目指す世界で提供する料理。

奈良は1,000年前から歴史がある。

特に奈良県南部の奥大和には熊野参詣道をはじめ紀伊山地の霊場など修験道の聖地として長い歴史を持ち、歴史文化遺産や文化、農作物など、

そこでしか体験できないハイコンテクストが沢山ある。

「奈良の大仏」「東大寺」「奈良公園の鹿」といった誰もが分かりやすい【ローコンテクスト】からの脱却し、修学旅行生を相手にした「安くたくさん】からのマインドセット。

幾つもの歴史や文化・背景を理解して語られる文脈【ハイコンテクスト】に価値を見出していけるか。

「強み」

と

「らしさ」

これをすすめていけるのは、

これからの時代をつくる「いい商い」を切磋琢磨し、生み出していくこと。

まさに、わさび田は、先人達から引き継いだ【ハイコンテクスト】にあたる価値であるとこの話を聞いて思いました。

ただ、わさび田を見るだけでは分からない。

伊豆でなぜわさび栽培が始まったのか。どうして伊豆は一大産地となったのか。農薬も化学肥料も使わずに育つわさび。

山の谷間にひっそりと佇む「わさび田」に足を踏み入れると、そこは別世界に入り込む。

なかなか人が踏み入れることができない領域だからこそ、価値が生まれる。

その価値をどのように伝えていくか。考える1年だったので、この話はとても心に響いた話でした。

(3)いい店は、路地裏にある。

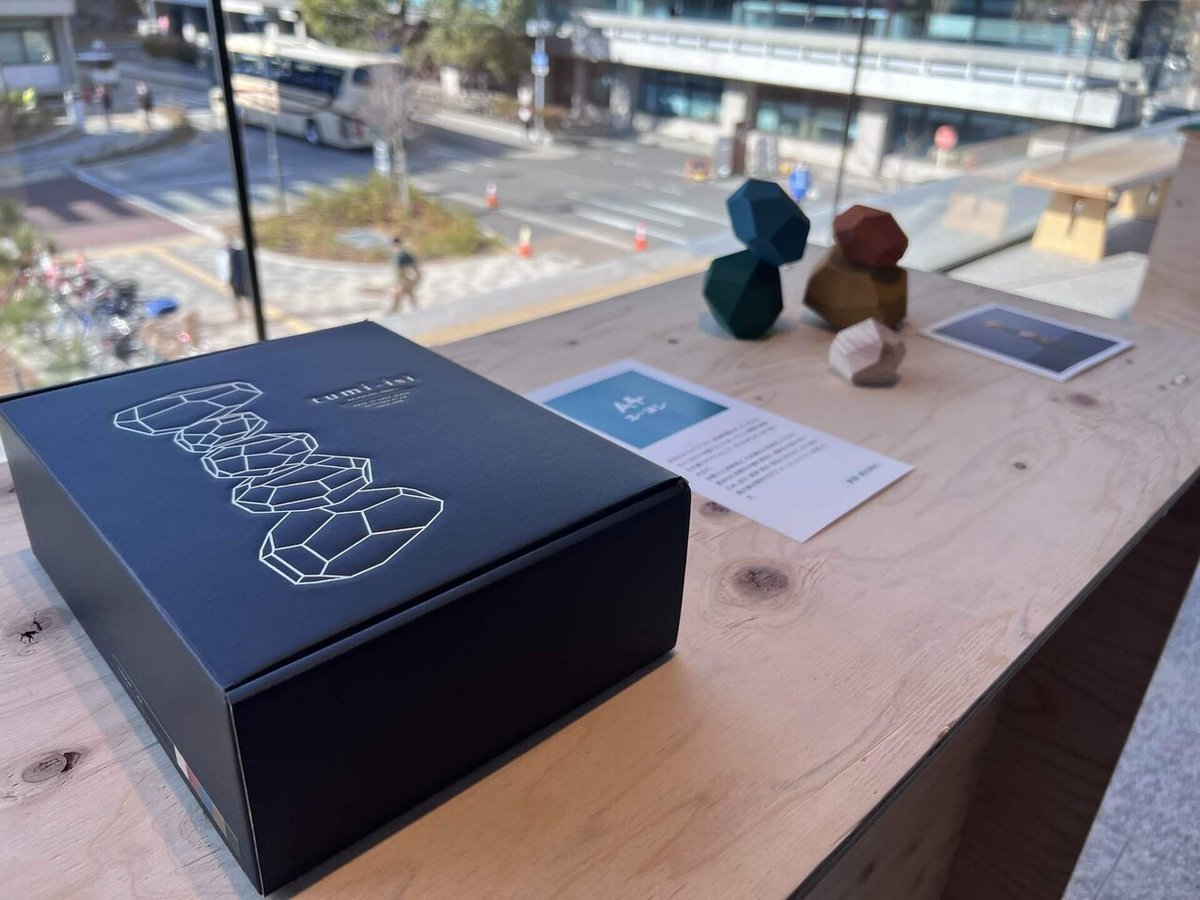

サミットを午前中で失礼し、奈良公園から歩いて10分弱のところにある「鹿猿狐ビルヂング」へ。そこに中川政七商店奈良本店がある。

帰りに寄ってみた。

興福寺の広い参道界隈ではなく、興福寺の五重塔と池を眺めながら、細い路地に入ったところに「中川政七商店」のお店があった。

細い路地には、昔ながらの建物がまだ残っていて、実に奈良らしい風情がある場所にある。

「いいお店」とは、路地裏にあるというのは本当だった。

お店の店員さんに承諾を得て、店内の写真を撮らせていただく。

中川政七商店が掲げる「日本のものづくりを元気にする」を体現しているなぁと感じました。

私の実家は、人形ケースや節句屏風を作る木工業を営んでおり、母方の実家は、神棚を作っていたので、こうして「日本のものづくりを元気にする」と掲げる中川政七商店さんの宣言はとても心強く感じました。

ただ、実際には、「小さな会社の生きる道」にも書かれている事業者のように、財務管理は皆無であり、安くても多く沢山作りなんとかやりくりしてきた。いや、家計は火の車だ。

実家の父が細々と木工業を続けているが、いつまでも続かない。

しかしながら、神具を収める木箱を作れる職人さんがいないと、しばし父のところに話が来る。

そうした技術がなくなってしまうのは、実に淋しいことである。

近年、神事などで用いる国産の「麻」が取れない。「麻」が栽培できる農家さんの規定が厳しく新規参入も難しい為、栽培農家さんも減り、危機的状況になっていると聞いたことがあります。

戦後、生活様式が変わり、日本の工藝品も岐路を向かえている。

今回、「奈良にいい会社をつくろうサミット2023」に足を運び、中川政七商店のお店に伺い、感じたことは、自分の事業と向き合い、「ピンチをチャンスにできるか」が生き残る道を見つける事が今求められている。

それには、小さくても「強み」を見つけて、「商い」に愚直に向き合うことだと改めて考えるきっかけになりました。

最後に、今回、購入した本を2冊紹介します。

今回、「奈良にいい会社をつくろうサミット」に参加して、家業と地域に向き合う機会になりました。なかでも、その地域にしかない、説明がなければ分からない「ハイコンテクスト」がこれからの田舎には価値となる。「その地域らしさ」「強み」を磨いていく。ことを知れたことが一隅の光となった気がします。

ぜひ、何かの参考になれば幸いです。