ゆっくり、長く歩くこと

北欧文学ブックレビュー No.1

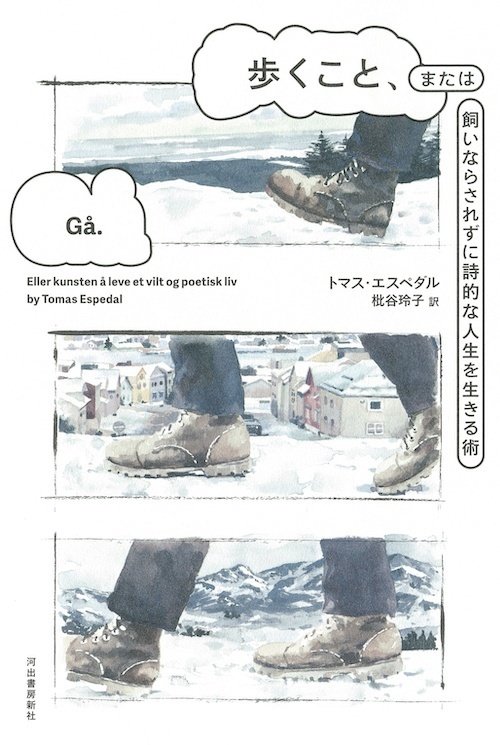

『歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術』

トマス・エスペダル著 枇谷玲子訳

評者 山下泰春

酔い潰れて終着駅まで送られたことがある人なら分かるだろうが、深夜にそこから歩いて自宅まで帰るときほど惨めで孤独で、しかし自由な時間は存在しない。スマートフォンの充電も底を突き、タクシーを呼べるほどの金もなかった私だったが、幸いにも歩いて一時間半ほどで帰れる場所に自宅があった。駅にいてもどうしようもないので、馴染みのない深夜の道を歩いて帰ることにしたのだが、まさにそのとき私の五感は最も冴えわたっていた。虫たちの合唱、生ぬるい夜風、車の走行音……地図アプリも使えないので、とにかく大通り沿いを進んでゆき、無事自宅に着いたときには、私の酔いはとっくに醒めており、ひたすら晴れやかな気持ちに包まれていた。

この『歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術』の主人公(おそらく著者であるトマス・エスペダルの分身)も日頃から飲んだくれており、バーからバーを渡り歩き、特に理由もなく酒に浸り、見知らぬ場所で目を覚ます……。私などは親近感を覚えずにはいられない人物だが、しかしこうしたことがタイトルにある「飼いならされず詩的な人生を生きる術(kunsten å leve et villt og poetisk liv)」かといえば、決してそうではないように思われる。酩酊はあくまで彷徨い歩くための条件の一つであり、むしろ長く歩くことの方こそ、彼から学ぶべきだ。

エスペダル自身は都会ではなく自然の中を歩くべきだと考えているだろうが、そもそも私は、歩くこと自体が野生的(villt)で詩的(poetisk)な行為なのだと考える。重要なのは五感を目一杯に使うということで、「踏みつけられた葉、小石、干からびたカタツムリ、ぺしゃんこになったアマガエル、小さな蹄鉄」……こうしたものたち全てを一つ一つ確かめるように歩き、感じること。これらは長く歩くからこそ見つけられるものであり、そこから生まれる足取りにこそ、詩的なリズムが生まれるのだ。

冒頭の話に戻ろう。最初に終点で駅員に起こされたとき、流石に狼狽えた。次に空の財布とスマートフォンを見て、思わず笑ってしまった。歩いて帰る以外の選択肢がなくなったとき、私はどうしようもなく奮い立ってしまったのだ。この追い詰められた状況でいかに歩みを進めるか。緊張感と同時に沸き立つ密かな興奮を原動力に、田舎道、砂利道、舗装された道路をひたすら歩いていく。駅から離れるに連れて少なくなる街灯、それに対して増えていく真っ黒い田んぼ、静まり返った団地郡……そして、見知った大通りに出たときの、束の間の安堵感。こうした足取りの感覚を、見事にエスペダルは私に思い起こさせてくれたのだ。

----------------------------------

『歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術』

トマス・エスペダル著 枇谷玲子訳 河出書房新社刊

2023.02.25発売 ISBN 978-4-309-20875-6

定価2,915円(本体2,650円)

----------------------------------

山下泰春(やました やすはる):1992年生まれ。 編集者・翻訳者。 大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。 元々の専門は戦後ドイツ思想だが、 現在はイプセン以後のノルウェー文学を独自に研究している。

主要論文に「戦争にとって言語とはなにか― ツェラン、エーヴェルラン、ザガエフスキー」(『アレ』Vol. 12,2022)、翻訳論文に「 ノルウェーにおける自由主義の歴史」(オイスタイン・ ソーレンセン,大谷崇・山下泰春共訳『人文×社会』第8号,2022)など。