擁壁を計画してみる

はじめに

別記事(下リンク)でオフセット・モデリングの紹介をしていますが、前回に引き続き、同記事内にて公開している作図ツール(SCIM)の機能や モデリング手法について紹介します。

今回記事では、前回記事「道路形状をモデリングしてみる」にて作成した計画道路に対して、擁壁を3次元設計手法にて計画する手順を説明します。

簡単ですので、ぜひやってみましょう。

オフセット・モデリングのすすめ|西谷技術/BIMCIM担当 (note.com)

道路形状をモデリングしてみる|西谷技術/BIMCIM担当 (note.com)

擁壁の計画

計画条件の整理

計画をするには、まず下準備として条件の整理が必要です。

今回は下図の赤線のところに、直(鉛直勾配)の擁壁を設置する・・という方針で向かいたいと思います。

A~B間は路肩沿い、B~C間はのり面に沿わせる感じでいきましょう。

天端計画線の作図

A~B間は道路の内側なので水路とか計画したほうが良いような気がしますが、まあ今回は便宜上排水は無視しましょう。ということで、A~B区間は保護路肩の外側通り線をそのまま天端の計画線とします。

B~C間はなんとなく小段(天端平場)幅が欲しいので、幅1mの小段を作図します。このとき、オフセットする方向をどうするか・・ですが、ここが悩みどころです。

道路線形直角方向にオフセットすると横断図上は水平な小段になり見た目が良いですが、壁面直角方向に考えると擁壁の天端が鋭角に飛び出すこととなり、擁壁の種類によっては無理な計画となります。

壁面直角方向にオフセットすると、壁面直角方向に水平な小段が作図されますが、道路線形直角方向の横断図にこれを作図すると外下りの形状になります。

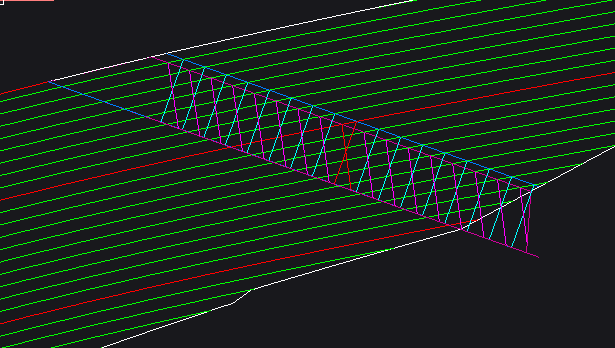

以下の手順を繰り返し、両方のケースについて作図してみました。TINサーフェスを作成して等高線表示にすると、高さと勾配の関係がよくわかりますね。

オフセットした線を書いて、のり面のTINサーフェスに投影します。このとき、線がのり面の端まで行くように(壁高は現地盤にすりつくように)線を延伸しておきます。

その線を再度壁面側にオフセットして、頂点B付近の形状(すりつけ)を整えます。

保護路肩の外側通り線を複写・切断した線(線AB)と接続したら、天端計画線の完成です。(※線の向きを確認しておきましょう。)

計画面の等高線を表示(主曲線1m、計曲線0.1m)

計曲線:緑色= 元のり面

計曲線:紫色=道路線形直角方向

計曲線:水色= 壁面直角方向

実際の小段の下に立つとこんな感じに見えるはず

さあ、どっちの形状がいいでしょうかね。

今回は、壁面直角方向(計曲線=水色)の計画で進めることにします。

根入基準線の作図

つぎは、擁壁の下端高を計画するために、根入の基準となる線を作図して、擁壁展開図を作成します。今回は地盤面が比較的平坦ですので、擁壁設置位置の地表面の高さを根入基準線として採用します。

擁壁天端の線を地表面のTINサーフェスに投影します。これがその位置の地表面の線になります。

エクセル(平面線形計算の線形入りのやつ)のシート「3Dポリライン編集-実長」で、[GetPLine]のボタンを押して、座標を取り込みます。

[縦断作成(J基準)]のボタンを押して、CAD上に縦断図を作成します。

エクセルのシートをコピーして、同様に天端線の縦断図も作成します。

基礎高の計画

つぎは、擁壁の基礎高を計画していきます。

今回は展開図上で根入基準線がいちばん深くなっているNo.18+10付近の高さ(標高3.813m)を参考に底高を3.3mに決定して、そこから水平に割り付ける計画にします。(壁面パネルのイメージですかね・・)

展開図上に、基礎高を示すポリラインを作成します。(2Dポリライン)

※垂直縦断には対応していませんので、垂直線を作らないように1mm程度ずらして作図します。展開図作図に用いたエクセルシートをコピーして、[計画縦断取得]ボタンを押して、計画縦断を取り込みます。

[更新作図]ボタンを押して、3Dモデルに基礎ラインを作図します。

(白破線は補助線です)

各種仕上

あとは、擁壁面のTINサーフェスを作成したりして、3Dモデルを整えていきます。また、2次元図面用に横断面位置で図を切り出したり、それら粗図をもとに2次元図面を整えたり、各種仕上を行っていきます。

おわりに

今回は、オフセット・モデリングの手法で擁壁の計画を行ってみました。

この手法では、設計プロセスのなかで3次元による検討を行いますので、2次元図面でありがちな立体的すりつけの不整合を予め回避できます。

計画時点でこの手法を活用すること自体がフロントローディングとなることがイメージできましたでしょうか。

どうでしょうか。オフセット・モデリングで計画してみませんか?

次回は箱型函渠まわりの計画手順について説明してみたいと思います。

お楽しみに!