掲載メディアで振り返る『子どもの道くさ』研究 14年史

#子どもの道くさ #水月昭道 #東信堂 #14年史 #道草 #0メートルの旅 #岡田悠 #ダイヤモンド社

皆さん、こんにちは。本稿では、「子どもの道くさ」(東信堂)がその名前通りに拙い歩みを続けながらも、14年後、ついに立派な姿になったそんな長い道程を、刊行当初にまで遡って振り返りたいと思います。

研究に着手しはじめたのは、1999年から2000年にかけてでありました。その頃のこと——社会情勢なども含めて、もコチラにまとめておりますので是非!

さて、実は意外にも……というべきか、その当時から、本研究は結構な頻度でメディアに露出していたことが改めてわかりました。というか、忘れていました……。

本書が刊行されたのは、2006年(平成18年)のことでした。九州大学に提出された博士論文である『子どもの「遊びの場」の構造に関する研究 ~子どもの道草遊びと道環境とのかかわりから~』を元に、その研究から得られた知見を一般の方々を対象にわかりやすく表現する「ブックレット」という形の書籍において読みやすく仕立て直したものです。

もともと、「ブックレット」という形の書籍は、新書などの商業ベースに乗った書籍などとは違って、それほど売れるものではありません。置いてあるところも、基本的に大型書店に限られます。それも、大抵は「一冊」だけちょこんと棚に収納されている場合がほとんどです。

その性格上、購入するのは教育研究関係者や〝その道〟のことを学びたい学生さん、NPOなどの地域社会活動を積極的に展開している層などに限られます。

つまり、書店をぶらぶらしながらふと目に付いた本を選ぶというルートには、当然最初から乗っていないわけです。

その種の本を手にする購買層というのは、自身の活動領域に関わる資料を調べるなかで「これも読んでおくか」というように、購入目的がハッキリしていて、いわば〝決め打ち〟で購入していきます。

そういった背景から、初版部数などもかなり少なく抑えられ、多くはまず重版などされずに数年すると絶版状態になります。

なので、もしこの手の本が「重版出来」となった場合には、それだけでその関係領域ではちょっとしたニュースになるのです。

さて、本書「子どもの道くさ」も、刊行後にはその他大勢の〝ブックレット〟と同じような道のりを辿りはじめるのですが、この時はそれにとどまらず、刊行以前から既にかなり困難な状況にあったのでした。

本研究を遂行している最中のことでした。国内の複数の地方において子どもが巻き込まれる事件報道が相継ぎ、そのことが社会に大きな不安をもたらしたのです。それは、子どもの安全のためには道草禁止などもやむなし、といった風潮をも生じさせます。

本研究では、子どもが道くさをすることによって得られる教育的・社会的メリットについても着目しておりましたから、いざそれが社会風潮を受ける形で一斉禁止となると、子どもの発達環境は一気に貧困化することは明白でした。

そこで、「安全・安心」も大事だが、そもそもそれは何のために必要なことなのかという視点を掘り下げ、本当に子どもの発達環境を良い方向に導いていきたいのならどんな議論や対策が必要になるのか、といった論点などを含めて整理し提示したのが本書なのです。

すぐにその視点の重要性に気づいてくださったのでしょう。刊行直後、朝日新聞でわりと大きく紹介されました。

しかし、そこはやはり〝ブックレット〟という位置づけですので、新聞に掲載されたとて書籍の売上げが大きく動くなどということにはまったくなりませんでした。

一方で社会のほうに蔓延する過敏さは勢いを増すばかりなのでした。

こうした空気に逆に危機感を抱いたのでしょう。僕の研究フィールドに東京からわざわざ記者さんが飛んでこられて、一緒にフィールドワークまでして、子どもたちの声や道草の実態を取材して、それらを多様な視点を盛り込んだ記事にしてくださったのです。子どもを守るために制限を課すだけで本当にいいのだろうか、といった議論に繋がることを意識されていたように思います。

これで何か少しでも社会において「道草」の意義みたいなものが伝わるといいが、と僕は内心期するものがありました。

新聞以外のメディアからの取材も続きましたから、それは当然のごとく膨らむわけです。

実際に蓋を開けてみれば、そんな思いも虚しく、一度集団ヒステリーのようになった社会の空気というものは想像以上に手強く、そう簡単には変わらなかったのです。

「道草など危なっかしくて到底させられない」との空気は僅かでも緩む気配はありませんでした。

ですが面白いもので、そうした風潮が長く続けばそれに心を痛める人たちも、どこかでやはり現れてくるものです。此れあれば彼れ有り、というやつです。

なんとか「道草」と「安全・安心」を両立できないだろうか、という実践的取り組みを行う地域がついに出てきました。

揺り戻しを繰り返しながらのそんな動きは、だんだんと年月が経つにつれて社会に落ち着きを取り戻す方向にうまく作用していきました。それでもなお、外で子どもたちだけで遊ばせたり道草させたりすることに対して、まだ各地で完全には拭いきれない不安も燻り続けたわけですが……。

社会はずっと答えの出ない問いに悩んでいるようでした。子どもの健全な発達環境と安全・安心の両立について。

そんな疑問などが渦巻く子どもを取り巻く環境ではありましたが、じわじわ時が進むにつれて、かつてほどではないにしても、そこは再びなんとか落ち着いた空気に包まれだしました。

それに伴ってしばらくすると、本書もついに一定の役割を終え絶版状態となったのです。

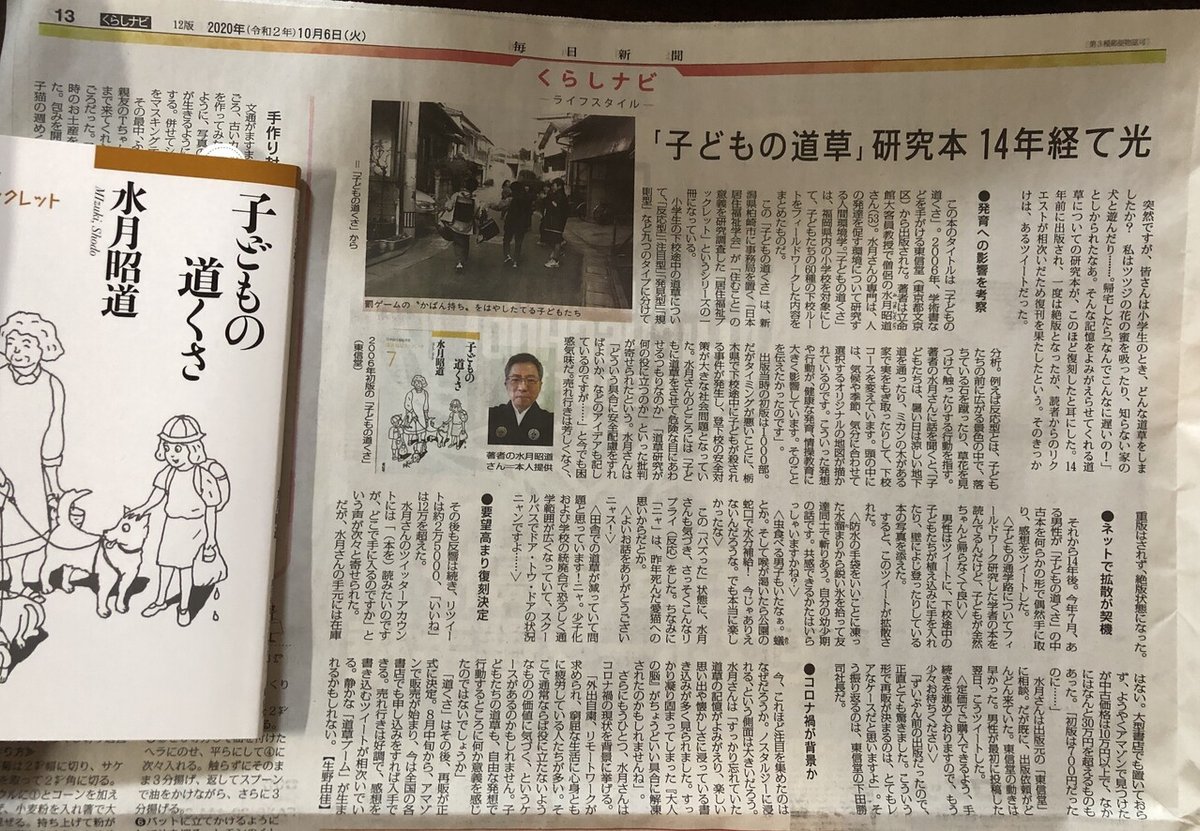

世が静まり刊行から14年を経た、ある夏の暑い盛りの頃でした。その日、一本のツイートが発信されました。本書を何らかの理由で手にしたひとりの読者の呟きでした。それは瞬く間に拡散されて、2万5千を超えるリツイートとなり、12万4千超のいいねがついたのです。

子どもの通学路についてフィールドワーク研究した学者の本を読んでるんだけど、子どもが全然ちゃんと帰らなくて良い pic.twitter.com/ODxnfntdmm

— 岡田 悠 『0メートルの旅』発売 (@YuuuO) July 16, 2020

先輩研究者からの知らせで気づいた僕は、すぐにお礼のツイートをしました。

僕の研究をご紹介くださってありがたみ m(_ _)m

— 水月昭道🌸『子どもの道くさ』復刊御礼 (@syakusanjiki) July 17, 2020

子どもが道草を安心してできる世の中になったら素敵だなぁ…… https://t.co/y7xti7wMg3

それを目にした人たちから、僕のところに「読みたい」という声が直接届きはじめたのです。

現在、「子どもの道くさ」(東信堂)への問い合わせが増えていますが、著者のほうでは在庫等がわかりません。申し訳ありません。

— 水月昭道🌸『子どもの道くさ』復刊御礼 (@syakusanjiki) July 17, 2020

お手数をおかけしますが、版元の「東信堂@tk203444」さんへお問い合わせ頂けましたら幸いです。

ご関心まことにありがたく <(_ _)> https://t.co/afgQwvNsvB

すでに絶版状態でしたので、どこにも在庫が見つからなかったからです。Amazonでは一時30万円を超えるプライスタグまでもがついてしまいました。僕はそのことを含め出版社に内々でどうにかならないか相談しました。

すると、ただちに社長が決断を下されて、「読者への責任を果たすために復刊します」と、まるで夢のような出来事が起こってしまったのです。

水月昭道(@syakusanjiki )先生著『子どもの道くさ』につきまして、たくさんの方から小社へお問い合わせいただいております。ありがとうございます。

— 東信堂 (@tk203444) July 17, 2020

Amazonの方からでも定価でご購入できるよう、手続きを進めておりますので、もう少々お待ちください。https://t.co/Nh9XMFe9j2

その一連の出来事を呟くと、それがまたバズりました。

ひとりの読者が絶版状態になってた本を手に取りその面白さを発見してTweetすると、12.6万のファボ♡がつき、「読みたい」という声が著者へ殺到し、出版社へ繋ぐと再版が約束されてしまったという夢のような出来事が起こった。小さな一声が死にかけた本を復活させ、著者を喜ばせ、出版社を生き返らせた pic.twitter.com/oYXeGr4Xd3

— 水月昭道🌸『子どもの道くさ』復刊御礼 (@syakusanjiki) July 19, 2020

そうやって無事に復刊を果たした本書は、再版直後になんとすぐに蒸発して、更なる増刷と相成ったわけです。

それからは、このテーマでは本当にしばらくぶりの取材攻勢にあうことになりました。新聞、ネットニュース、ラジオ、雑誌等々。

★☆美味しいお菓子をプレゼント中☆★

— 小林徹夫のアサデス。ラジオ (@kbc_asaradio) December 23, 2020

テーマは「クリスマスの過ごし方教えて♪」

7時44分~ #大前かずき さん電話出演!#ウインターカップ2020 #バスケ

8時20分~ 福岡大学 木下敏之教授 「立ち上がれ50G」

8時44分~ 花田解説委員「なぜ14年目に脚光?『子どもの道草』」

それに伴い、大型書店でも、なんと奇跡の平積み展開がなされてしまった……。これまでぼちぼち本を書いてきたこともあり、他の本の動向についても注意を払ってきたつもりですが、ブックレットがそのような扱いをされた事例というのは寡聞にして知りません。しかも、14年を経ての復刊というおまけ付き!

先日ツイッター上で話題になっていた、水月昭道さん @syakusanjiki の『子どもの道くさ 居住福祉ブックレット7』(東信堂) 、入荷しております! #書籍館3階 310-00 の棚につんでおります!皆様はどの道くさのタイプでしたか?私は無目的型でした…! pic.twitter.com/VS2QLfpxFd

— 三省堂書店池袋本店 (@ikehon_sanseido) September 1, 2020

SNSで話題の『子どもの道くさ』(東信堂)、奇跡の増刷により当店にも入荷しました。「ピンポンダッシュに精を出す子どもたち」「塀越えの抜け道を発見した子ども」等、掲載写真を眺めるだけでも素敵ですが、内容自体も非常に興味深く、多くの方々の手に渡ることを願います。https://t.co/1vjQ2Mej7e pic.twitter.com/ziFCf8jvNi

— ジュンク堂書店立川髙島屋店 (@junku_tachikawa) August 21, 2020

インタビューで一番聞かれることは、概ね、どこも同じ内容です。

「どうしていま読まれていると思いますか?」「予想されていましたか?」「なぜこの研究をされたのですか?」

そして僕もまたその問いに飽くこともなく嬉々として毎回答えるのです。

「予想などしていませんでした。コロナ禍でどこにも行けないなか、皆さんの頭の中に、かつて近所でやった壮大なる道草の旅が懐かしく思い返されたのかもしれませんね。子どもにとって、道草は決して無駄じゃないんです。その証拠に、いま皆さんにとって大切な思い出や喜びとなっているでしょう。それを証明するために、当時この道草研究を実施したのです」

生きているあいだには思いも寄らないことがしばしば起こります。今回のように喜ばしいものもあれば、残念なことだってまた少なくありません。いや、むしろそっちのほうが多いことでしょう。何が起こるかなんて、きっと誰にもはっきりとはわからないけれど……。

しかし、人生がそもそもそのような「苦」であるという前提に立つとき、その隙間にどうやって喜びを見つけ出すのか、という試みができるかどうかで、その人の一生が「苦しいけれど楽しい」と前を向いたものになるのか、ただ「苦しみの連続だ」と後ろ向きになってしまうか、その大きな境目になるように思えます。

子ども時代の道くさの経験は、たわいもない日常のなかに自分だけの、唯一無二のそんな人生を輝かせる、とてつもない発見や喜びを見出す能力を磨く時間ともなっているのです。

あなたがたとえもう大人になってしまっていたとしても、まだ全然遅いなんてことはありませんからどうぞご安心ください。この際、思い切って近場での壮大なる道草の旅に出てみませんか? 普段は気がつかなかった素敵な風景が満を持してあなたを待っています。

季節の移り変わりを感じさせる空気、子どもたちの声、鳥のさえずり、美しい花や香り、ネッコのゴロン、ここを上れと誘ってくるそそる階段、奥には何が続いているのかとつい引き込まれる路地、心地よいアップダウンの続く坂や曲がりくねった道、川のせせらぎ、寺社の引き締まった空気を感じさせる庭や墓地、家々から漂う夕餉の匂い、大きな夕陽、地平付近に浮かんだばかりの巨大なオレンジがかった月。

途中で、コーヒーや甘味を食したり、本屋さんなどに立ち寄ったり、あるいは馴染み以外のコンビニにぶらりと入り陳列商品の違いに驚いてみたり、最終目的地を赤提灯にしたりするのも一興でしょう。

コロナ禍でどこにも行けなくなったけど「旅は距離なんかじゃないと気づいた」と言ったのは、人生初の著書「0メートルの旅」でいきなり大注目を集めた岡田悠さんでした。子どもの頃、道草が大好きだったそうです。

そんな道草の達人だったからこそ、本書「子どもの道くさ」がふとその目にとまったのかもしれません。14年目にしてその面白さを再発見してくださったこと、そして不思議なご縁に対して、改めてここに深く感謝申し上げます。

いざ満を持して、さあ今こそ、道草の旅に出てみましょう!

それは、自分が何物であるかを、住む町の魅力と共に再発見する旅にもなるはずです。

いいなと思ったら応援しよう!