足踏みミシン台を作る

前に入手してスリーホイーラーの幌などを塗ったミシンですが、やはり手回しだけでは限界があるなと思い、ミシン台を作って足踏みで使えるようにしていきます。

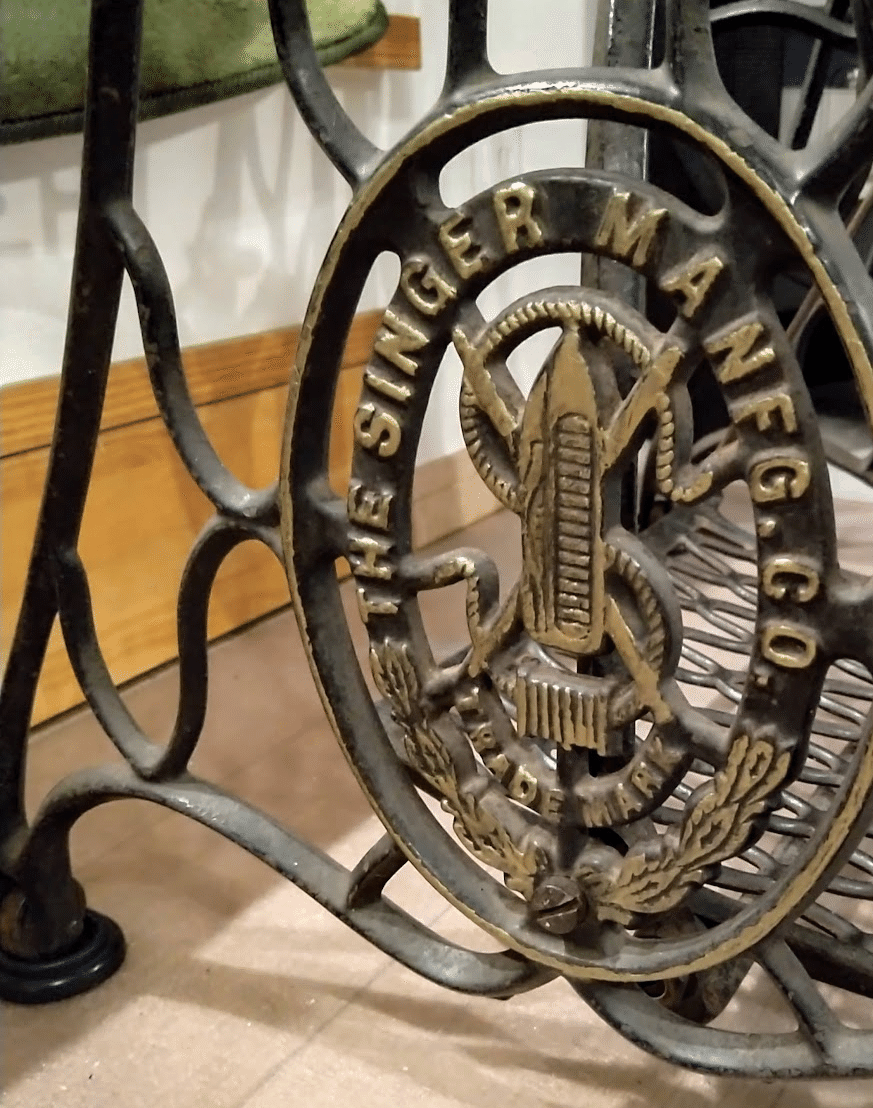

シンガーのミシン脚を入手

アンティークショップで未整備のミシン脚を比較的安めに入手しました。

年代は脚の方が新しいのですが、ミシン本体に年代の合う脚を入手するのはかなり難しいのでこちらを組み合わせていきます。

この手のもののメンテナンスの基本は清掃です。

分解して古いグリスや埃を掃除。やれてはいるものの欠品や過剰な摩耗などは無く状態は良好。

あとはエンブレム周りをアンティークゴールドの塗料で塗って雰囲気UP。

天板を作る

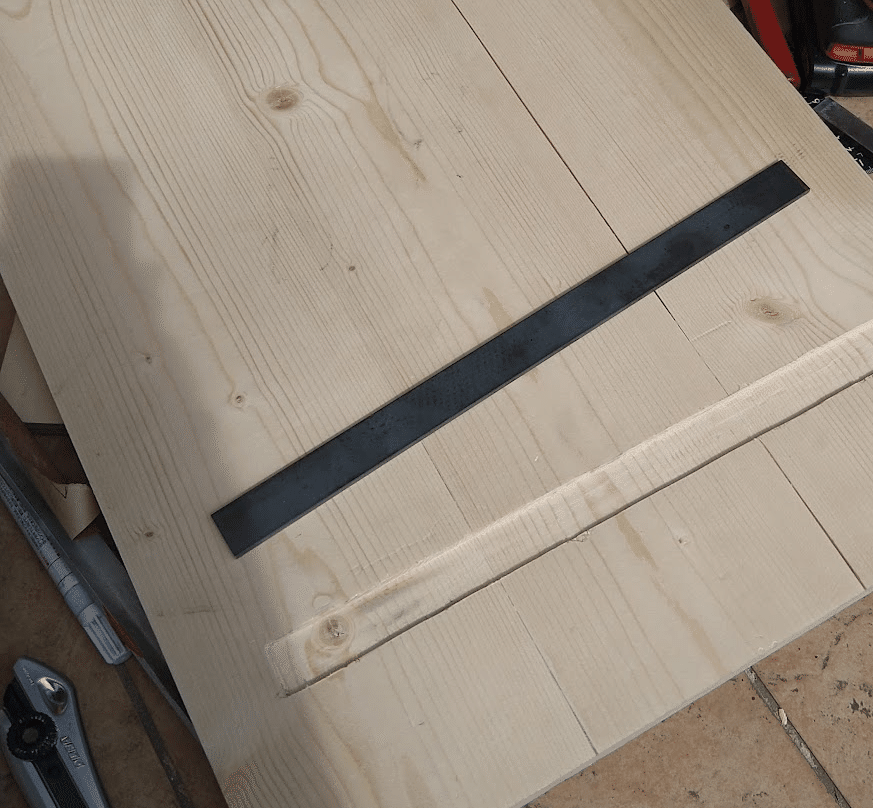

天板はSPF財をつないで作ることにしました。

雇い実継ぎで板をつなぎます。

繋ぎ終わったら気休め程度に裏に溝を掘って反り止めの鉄板を埋め込み。

ただのフラットバーではなくアングルとかの方が反り止めとしては良いんですが、今回天板を薄くしているので妥協します。

ひとまず、単純なテーブルができました。

ベルトの取り回しを考える

さてここからが問題。

ミシン本体と脚の年代が違うためプーリーの径があっておらず、そのままベルトを通すと土台に干渉してしまって回せません。

なので天板の裏にガイドローラーを追加してスムーズにベルトが回転するように小細工してやります。

ミシン本体の裏には爪が出るようになっているので、天板に対応する穴をあけてやりしっかりと位置合わせ。

ガイドローラーはこんな感じにベアリング入りのプーリーを取り付けました。動作は問題なくばっちり。

折り畳み化&ニスで塗装

そのままではミシン台が少し大きいので、左側に飛び出している部分を折り畳み化します。

アンティークの折り畳みテーブルに見られるような、折った状態でもヒンジが見ないような作りにするため、ここは業者さん(Studio7Squares)に依頼して加工してもらいました。

ヒンジの構造はこういう感じになります。

天板の塗装はミシンの土台の色となるべく合わせるために、ステインで着色してからニスを重ねる方法で塗装しました。

完成

とまぁこんな感じで完成しました。いい感じですね。

折り畳み部分の保持脚はオリジナルのパーツが入手できそうもなかったので余っていた木で作りました。

ヒンジの部分も単純な直線カットより雰囲気が良い感じ。

足踏みの使い方には結構慣れが必要な感じでしたが、手回しだと片手で布を保持せねばならなくてしんどかった作業も両手が使えて安定して縫えるようになりました (^-^)v