DCケーブル自作と秋葉原渉猟(前編)

☆プロローグ

OLIOSPECのPC用の電源、canarino DC power supply 12Vの2台と、エルサウンドのUSB外部電源用のリニア電源の1次側に、それぞれ個別にTDKラムダのノイズフィルターであるRSMNシリーズを挿入した。それぞれの電源が出力する電流の2倍程度の定格電流でやるとノイズフリーで音痩せも無縁の電源を構築できるのではないかとやっている。無論、アースしており、ドレイン線がある箇所は全部繋ぐつもりである。canarino DC power supply 12Vは12.5AであるがRSMN-2016はその型番の通り16Aの定格である。この1次側にRSMN-2020、つまり定格20A仕様を試す予定である。不必要であろうというのは理解している。

これからRSMN‐2020をcanarino DC power supply 12Vに試す。アースマテリアルのケーブルの剥きが完了したら、ジオング台座2台に封入して微調整をかける。。。それで差し当たってアダプターの1次側は結論がでるのかな、、、と思っていたが、、、DIRETTAという新風が吹いていた。

また、USB外部電源用のエルサウンドの2次側の出力5Aであるが、FINEMETとFIX CURRENT+CPMを挟んでいた。これをRSEV-2010をtx-USBx10GのDCジャックまで10cmくらいの位置で挿入して、導体を2sqくらいにすることで代用できないかと、考えている、もとい、希望している。

エルサウンドの2次側、こちらが先である。これを後回しにするとcanarino DC power supply 12Vの威力が出てこない。そう思って、DCケーブルを自作した。我ながら度し難い見た目なのであるが、これまた予想だにしない音質の良さなのである。(笑)

この状況で、秋葉原の電気街へと嫁と小さい子と食事と買い物のツイデに寄ってみた。OLIOSPEC→オヤイデ電気→オーディオみじんこ、と3店舗だが、それぞれとても面白い体験だった。しかし、もっとも予想外で衝撃的であったのは、OLIOSPECだった。

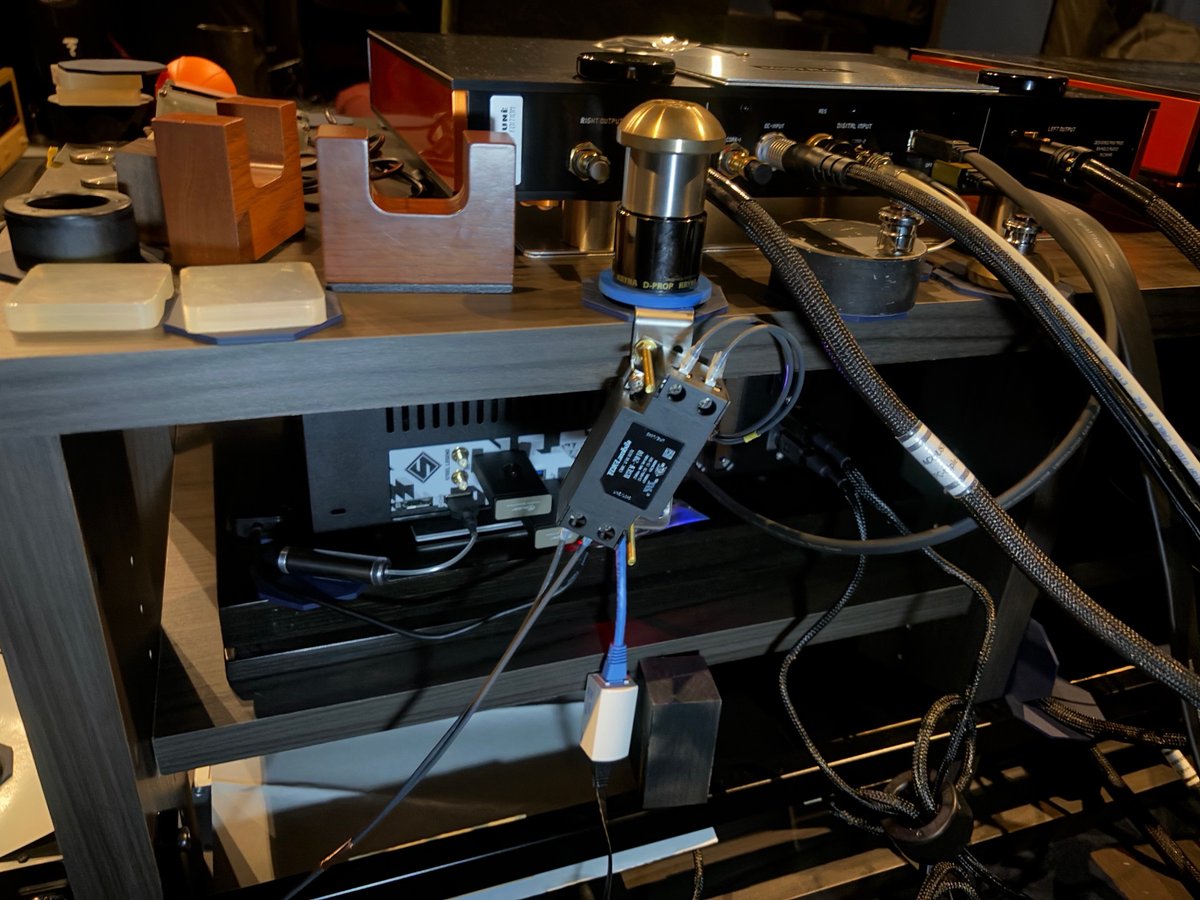

下は抱っこしていた赤ん坊を嫁に預けてふらふらして帰ってきたら、手に持っていたもの。

☆芋はんだ式ミノムシDCケーブル

最悪の見た目なのは重々承知している。しかし、ドビュッシーの「月の光」がここまで倍音を発散するのか!と。耳の裏側まで月の明るさの倍音が伸びてきている。ビリー・アイリッシュの「皆んな死ぬ」のシンセサイザーの低域もサラウンドでアンビエントをかけたような包囲感の1番深い位置からビリー・アイリッシュのあまり滑舌がよろしくはないが肉感的な唇が浮かび上がるような仕方で定位して、アンニュイな声を届けてくれる。深い位置の後方定位なのに、すぐそばにいるような立体空間なのである。これCDのリッピング音源なんだけど、スペックの低いファイルのリニアリティと滑らかさの欠落がない再生音だ。やった。へへへ。(^^)

◎部材のこと

ミノムシDCケーブルの線材はオヤイデの3398-14である。つまり、私のPC、canarino fils9 Rev.5の内部配線材、またcanarino DC power supply12Vと同じ導体で、それの2sq版である。

これをホットとコールドの2芯とした。撚っていない。銅箔シールドで部分的に束ねただけ。もとは、エルサウンドの純正DCケーブル。これはエルサウンドの人が教えてくれたのだが、0.75sqの1芯シールドケーブルである。たぶんDCケーブルには多いのだが、1芯シールドというのは芯線をホットにしてシールドを「コールド」ではなく「グラウンド」としている。そこでChat GPTに相談してみた。(笑)「DCケーブルのホットとコールドを別の線材にするのはありか?」みたいに。メリットはない。また電圧変動が導体ごとにばらつくことによるノイズを招くリスクがある、みたいな答えであった。DCケーブルのホットとコールドを別の線材にするのは、オーディオ業界ではそこそこメジャーのようだが、どうなんだろうか。1芯シールド線によるDCケーブルの是非はおくとして、どうしても2芯でコモンモードチョークを試したい。だから芋はんだしかできないのに自作することにしたのだ。なおオヤイデの3398-14は超優秀だと分かった。安い。しかも、はんだで被覆が溶けない。にもかかわらず、音が良い。

問題はプラグだ。定格5A以上というだけならば探せる。しかし、ニッケルなしの条件をつけると見つからない。しかたない、後者の条件を譲歩して海外製を取り寄せた。

自作するために部材を調べていて、DCケーブルのことが私は大いに嫌いになってしまった。

◎作製について

2sqでやるとDCプラグの電極から導体が盛大にはみ出る。特に図体の大きい虚仮威しプラグの電極が、小さい。芋はんだ式をやめたいのだが、電極の背面まではんだをまわして、絶対に取れないように固定した。もちろんDCプラグの電極についている導体を通す小さい穴には2sqは通らない。

ケースにも入らないので、極薄のフッ素テープで絶縁して、銅箔テープを思いっきり引っ張りながら5重くらいに巻いて、ミノムシの家みたいにした。お察しのとおり空洞であるが、指で押しても曲がらない。実は強度が高いので、見た目ほど酷くないのである。(笑)初めてのDCケーブル自作の全工程で3時間ほど。

◎自作の狙い

このミノムシDCケーブルは実験用である。なんのかと言うと、エルサウンドのリニア電源の直だしのDCケーブルを決めなければならない。まず長さだが、どこまで短くして効果がでるかは、導体の径も関わる。私が素人ながら思うに電源の導体の質よりも、導体の長さと径は音への影響が大である。2sq2芯にすると、出川式fix current の手前でも、音質が良くなる。2芯にするのは間違いないとして、ミノムシDCケーブルを使って、まずは出川式の有無を今一度チェックするとしよう。次に、FINEMETも外して、TDKラムダである。

ミノムシDCケーブル(2sq&2芯)は十分に音質比較に耐えることが分かった。早速、切断してRSEV-2010でFINEMETとcurrent fixをリプレイスできるかを検討しよう。RSEVはコイルである。-2010なので大容量である。電流を充放電するわけではないが、、、バルクキャパシタに相当する機能を務めてもよいではないか。期待しよう!

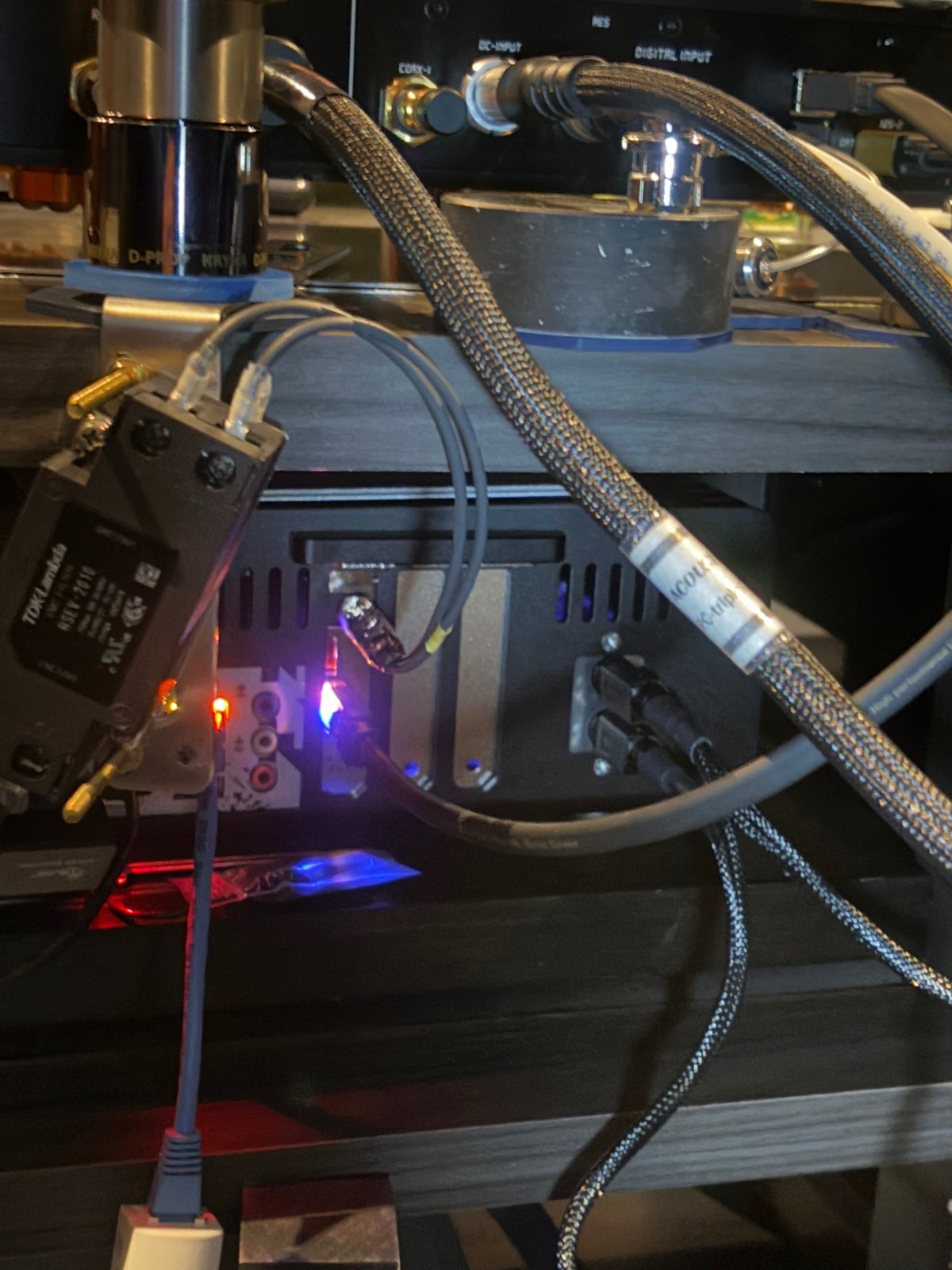

☆ミノムシDCケーブルの切断とRSEV-2010の挿入

自作ケーブルを切るのに躊躇はいらない。製作から3日目に、純正ケーブル+FINEMET+出川式current fixを、ミノムシ+FINEMET+出川式current fixが超えたのを再確認したので、ミノムシDCケーブルを切断してRSEV-2010で中継ぎした。

☆ミノムシ+RSEVのセットと試聴

電流を制限しないノイズフィルタリングで音痩せなし&音数が多い再生音を目指す試みをいくつか実施してきた。外したのは、値段の安い5.5sqを、それよりは高いオーディオ用の3.5sq規模のものに変えた時くらい。(『PCオーディオに挑戦㉑』参照。5.5sqを質がよかろうと3.5sqにするのは自分の仮説を裏切った行為だった。まあ、この失敗が反対の命題を示唆しているが。) 快進撃であるが、要するに電源ラインを太く、短く、しながら、フィルターは大容量にする、という至極当たり前のことなのだ。はっきりいってDCラインにまつわるコネクターやプラグの類が足枷になり、その枷の中で生きることを慎ましさという美徳と受け取らざる得ない状況が悪い。それを頽落だと見なして自ら動きだすならば、《自然》なことをしているのだ。この仕掛けが音が良いのは、自然、なのだ。この道で、精度を上げれば上げるほど、命に至る狭き門をくぐることになるはずだ。

2日間で10時間ほど試聴した。電源は設置した時からつけっぱなし。一曲だけコメントする。スタインウェイを組み倒して制圧しようとするポゴレリチの両手とペダルは、ピアノの筐体から低域の倍音が蒸気のように、ちょうど開放した響板の高さまで滲み出て、さっともみ消されていく。圧倒的なリアリティーで、20年前から唯一無二のラフマニノフ・ソナタであったホロヴィッツの記憶を消し飛ばす。目が覚めるようなリアリティーであった。2日目のことであった。

いくつかの試聴で初日にはcurrent fixはやはり外せないかと悔しい思いをしたものだった。3種ほど協奏曲を聴いていて、またもやソリスト、例えばスリーピングビューティーにガット弦をあてがったであろうイザベル・ファウストの薄く細いアタックが迸らせるランダムな響きや、ブラームスの作曲時のブリュートナーでブラームスのピアノ協奏曲を、スタインウェイの向こうを張るつもりはないと言いながら、ポゴレリチとは違ってダイナミックレンジを枯渇させてしまうのだが、微かに高域でプリュートナーの片鱗であろう煌めきを発散させるのを、聴き取れる、このUSB外部電源のシステムで。しかし、current fixが為せる技なのだと思われるオケの素晴らしさが、その代わりにRSEV-2010としたところ、両曲の再生音から消えてしまったように思ったのだ。エイジングだったのかもしれない。ボリュームのコントロールが上手くいかなかった。

しかし、定格3Aの出川式current fixを外すことはやはりできないのだろうか?という疑念は、圧倒的なポゴレリチのグランドコンサートへの、ほとんど暴力的ですらある収まりがつかないピアニズムを、迫真のリアリズムで、ボリュームに触ろうなどという気がさらさら起こらなかったという意味あいで、私のオーディオルームに芸術的にピタリと収めてくれたのだ!ミノムシDCケーブルとRSEV-2010《のみ》で実験を進めていくことにすぐに決まった。

☆前編はおしまい

話が長くなったので、いったん切る。「秋葉渉猟」と言いながら、DCケーブル自作の話に終始したが、そちらは後編に。

秋葉が絡むのは、RSEV-2010だけでいくことに決めたが導体を決めていない。そこでまず秋葉。次に、私のシステムのDCケーブルはもう一つあり、2台のCanarino DC power supply 12Vの2次側である。ここでまた秋葉ということなのである。(爆)