PCオーディオに挑戦㉕:FINEMETトロイダルコア

☆プロローグ

AC側にTDKラムダのRSMN-2010を装着したエルサウンドのリニア電源を、オヤイデ電気の3398-14(2SQ)を二芯で構成したDCライン上にRSEV-2010によって、FINEMETと出川式FIX CURRENT+CPMのコンビを外して実験を進める勇気を温めてくれるものだった。勇気などというのはRSEV-2010を挿入するには、ケーブルを切断しなければならないからである。自作ケーブルならばいくらでも切れても、直だしの改修をしてもはや機器についている分だけのケーブルである場合には、考えただけでも戦々恐々としてくる。

しかし、オヤイデの3398-14をベースにした芋はんだ式ミノムシDCケーブルがテスターではショートしていなくても電流を流そうとするとショートしている可能性があるのと、RSEV-2010の線間コンデンサの備蓄する微かな電流にエルサウンドの過電流保護機能が反応するからなのか、RSEV-2010およびミノムシDCケーブルとはリニア電源が作動しなくなった。しばらく前までは作動したのに。。。

これは『PCオーディオに挑戦㉔』に書いたこと。

そこで、iPower IIにコトヴェールを前段に入れて、DCプラグ側についているフェライトコアを壊して、代わりにFINEMETを3周巻いた上で、出川式FIX CURRENT+CPMを装着したのだった。素晴らしい性能で、若気の至りのように思えたバッハの無伴奏チェロの演奏が、弦のぶりっとした質感があり、小音量でもルームの空気を揺るがすエンボス録音であるのが分かって、俄然面白くなった。

今まで面白くないと思っていた演奏が息を吹き返してきて、実に楽しいのである。なぜだ?エルサウンドのリニア電源よりも、フェライトコアを剥いだiPower IIの方が優れているから。

この結論はあまり面白くない。そしてまだそうと決まったわけでもない。実際、PCの電源ラインに加えて、プリアンプの電源のテコ入れまで既に着手しているので、iPower IIの圧勝とかいう話に還元するのは無理だ。エルサウンドで再び今の水準を超越して、さらに高いところにいくつもりの準備を今しているところである。

こうしてエルサウンドのリニア電源を使ったDCラインの探究は休止になったので、代わりに『DCケーブル自作と秋葉原渉猟(中編)』ではPCの電源のDCケーブルを比較して、オリオスペックの酒井氏からお借りした短めのヴァイオレットケーブルを試聴して、そのDCラインにファインメットを巻き付けた方が良いかと思った。が、径が合わず。大口径のファインメットを探した。

今回はDCラインのコモンモードチョークのコアの話しである。RSEVシリーズの代わりにトロイダルコアにするならば、ケーブルを切らなくてよい。しかしRSEVシリーズを使ってケーブルを切るならば、端子台で固定してダンピングをしやすく、ケーブルを切り替えられる。DCラインの電源側は太いケーブルをつけ易いが、デバイス側は太くするのは難しい。もしケーブルを切ってRSEVシリーズで結線するならば電源側だけより太いケーブルにできる。この全部ではなく部分を太くするのは、私の経験では、十分に意味がある。切るか切らないか、RSEVシリーズかファインメットか、どちらがより望ましいのかを見極める必要がある。もちろんコアを駆使して実験するしかない。そのためにコアをいくらか調べてみた。以下はそのメモである。

☆RSEVシリーズといくつかのコア

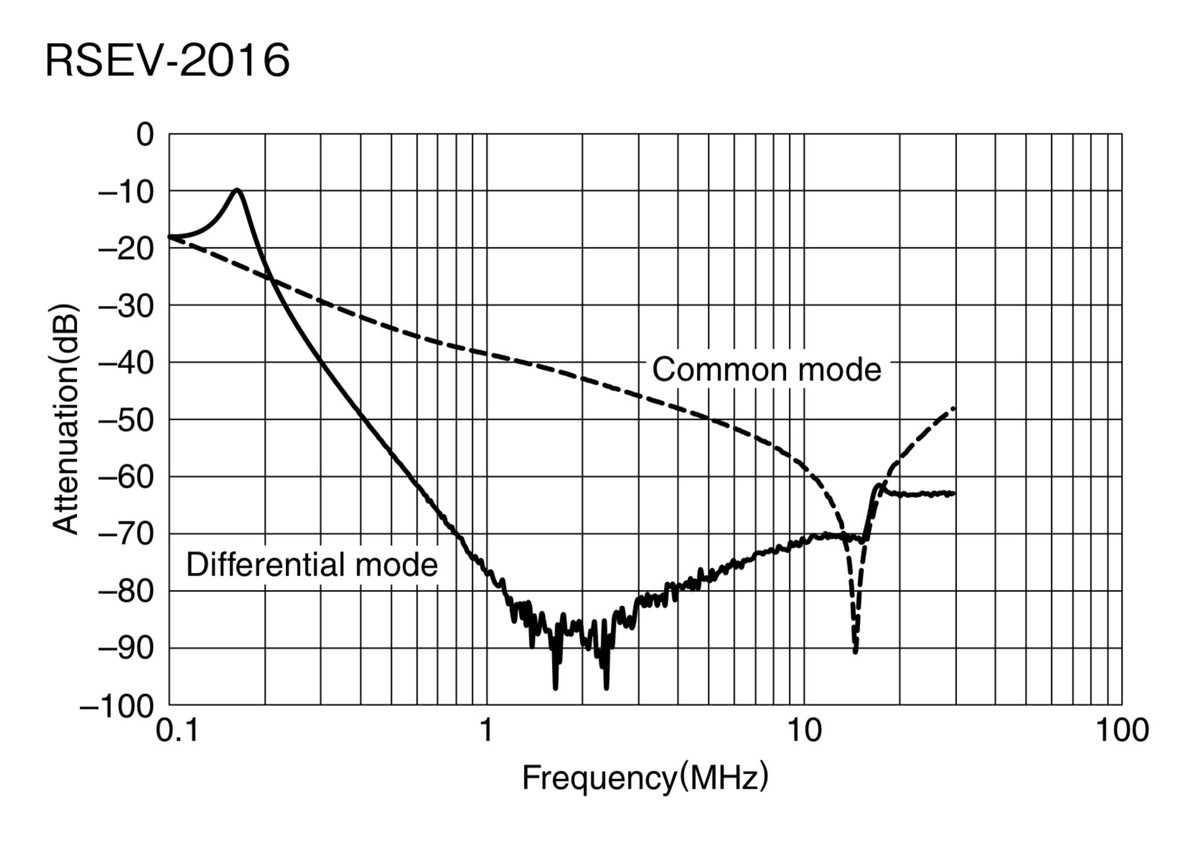

以下はTDKラムダのRSEV-2010と-2016の周波数ごとのノイズ減衰量の推移表。

上の表の横軸の周波数の単位はMHzである。非常に分かりやすい。コモンモードチョークの効果(点線)は15MHz付近で急峻なピークを迎えて-90dBのノイズを減衰させる。0.1MHz(100KHz)から始まるが、その時点でコモンモードチョークの効果は-25dBか-20dB程度を見込める。

他方で、コモンモードチョーク用のトロイダルコアはたくさんある。完実電気のオーディオ用トロイダルコア、AMORCRYSTALについて、noteも書かれている評論家の炭山アキラさんが詳しい記事にされているので参照されたい。次の引用はPERFECTION(完実電気)のHPにある説明。

AMORCRYSTALは100kHz以上のノイズに対して効果を発揮します。他のコア材に比べ透磁率が非常に高いことが特徴で、信号をそのまま通し、ノイズ成分を効率良く低減させることが可能です。

HP上では用例はたくさん紹介されているが、コアの特性の実質的な説明はこれだけ。100KHz以上に効果を発揮するのはいいが、チョークの効果が何MHzまで効くのか、目安くらい示せないものか。秋葉原のヨドバシに行くと人気のないオーディオ製品売り場にAMORCRYSTALがショーケースに入って派手にフィーチャーされていたが、営業さんが頑張っているのだろうし、売る側にとっては利ざやが大きいのかもしれない。音質は評論家が良いというのだから良いのであろう。ファインメットの何倍という値段の付け方もお気に召すまま。ただ他のコアを押しのけるクオリティーなのかどうかはHPの説明からは不明だ。

そういえばと、ドイツのVacuumschmelze社のVitropermというコアのことを思い出した。

VitropermでもFINEMETでも、AL値というのが特性を提示する際に出てくる。AMORCRYSTALは出てこない。Vitropermは同じ口径でもAL値が高めなのと低めなのを型番で分けてペアにしている。このAL値というのは、要するに、コアのコモンモードチョークの効きの強さの指標である。AL値が高くなるならばインダクタンスも高くなる。だからコモンモードチョークでノイズをしっかり減衰できるし、巻数も減らせることになる。

しかし、このVitopermのAL値が特筆すべき値のものは、10KHzの値は提示されていても、100KHzの値は当該製品のデーターシートにも記載されていないのである。値が低いのだろうか?書いていないスペックを信じるのは自由である。信じないのは心理学的だ。

Vitopermで10KHzと100KHzのAL値を提示している型番に関しては、特別にファインメットより優れているという感じがしない。かくて、弁別的特性が不明であるという理由でファインメットのコアを選択するという、あまり変わり映えのない話に落ち着いた。

なお、既に書いたようにコモンモードチョーク用のコアというのは特に巻数によって効果が変わるので、TDKラムダのノイズフィルターのように定型的な使用法に限定されていない。温度という変数もあるようだ。だから、分かりやすい特性提示が難しいのだろう。少なくとも素人向けには。

☆ファインメット・シリーズ

以下はファインメットを選定する際に私がとったメモである。型番の後のコロン(:)に続く数字は左から順に、外径(mm)/内径(mm)/10KHzのAL値/100KHzのAL値、である。以下でAL値がどうとか、巻数がどうとか書くが、最後の章で軽く説明している。コアの特性に慣れていない方は、先に読んでもらうとよいだろう。

①FT-3K50T F4535GS : 49.5 / 30.5 / 36.5 / 22.6

②FT-3KM F4627H : 50.0±0.7 / 23.4±0.5 / 149.6 / 35.1

③FT-3K50T F4627HS : 50.7 / 22.9 / 95.0 / 58.9

④FT-3KL F6045G : 64.0±0.7 / 41.0±0.7 / 18.7 / 13.8

⑤FT-8K50D F7555G : 79.7 / 50.3 / 4.5 / 4.4

⑥FT-3K50T F7555GS : 79.7 / 50.3 / 43.6 / 27.1

①はこれまで使ってきて、納得の効果を得てきた。②と③はUSB外部電源オプション用のDCケーブルに使う前提で新規購入の候補にした。④~⑥はcanarino DC power supply 12VのDCケーブル用に口径が大きく、値段が高すぎないもので候補にした。単純明快、コアの値段は大きさで決まるのである。

③と⑥を購入した。発注してから気付いたのであるが、さらに変わり映えのない選択にしてしまった。(笑)①と③と⑥は「3K50T F」となっている。つまり、ファインメットシリーズのなかでもたぶんより旧式のものである。次に追加購入する機会があったら④の3KLという飽和しにくく、かつ、透磁率はまずまずの高さで一定の減衰のできるものを選ぶことにしよう。canarino DC power supply 12V用のために口径の大きなもので。

コアを使ってみたいが詳しくない人には参考になるであろうから、私が③と⑥を選んだ理由をもう少し書いておく。

まず前提として、①を使っており、現状の使い方においてコアの特性に不満はない。②は100KHzのAL値が急激に落ちている。するとMHz帯においては更に降下して少なくとも③よりも早くピークを迎えるのではないかと予想した。だから③にした。③はファインメット以外のコアと比してもAL値が相当に高く、100KHzでもかなり高い。現在使用している①の2倍以上のAL値である。したがって、巻数を減らせる。他方で、④と⑤は飽和しにくいタイプであるので、最後まで迷ったが、予算と納期の問題でパスして、現状使っている①とほぼ同じ特性だが口径の大きい⑥にした。逆に⑥と同等の大きさの口径でAL値が③のように高いのは見つけられなかった。

☆AL値とコアの巻数について

上記の説明で巻数について何度か触れてきた。実はちょっとした目論見があるのだ。それを説明して、この記事をおしまいにしたい。

AL値は素人には難しいが、私たちの文脈に即して簡単にまとめるならば、コアのコモンモードチョークの効き目の指標である。ノイズを削る強さをインダクタンスという。このインダクタンスは「AL値 x 巻数 x 巻数」である。だから同じ程度のノイズ減衰能力を得るのに、もしAL値が高ければ、巻数を減らせる、ということ。たぶん。(大汗)

さて、ChatGPTに「同じインダクタンスを得るのにAL値が高いコアを使用して巻数を減らすことにはどのような利益があるか?」と質問してみた。つまり、例えばであるが、上で書いた①を②や③に変更したり、また、④や⑤ではなく⑥に変更することで同じ効果を得るのに巻数を減らせるわけだが、そのように巻数を減らすこと自体にどんな利益があると考えられるか、と問うたのである。

ChatGPT:

AL値が高いコアを使用して巻数を減らすことには、いくつかの利益があります。具体的には以下のような利点があります:

1. コイルのサイズが小さくなる

巻数を減らすことで、コイルの物理的なサイズを小さくすることができます。これにより、同じインダクタンスを得るために必要なスペースが少なくなるため、回路設計がコンパクトになります。特に小型化が求められるデバイスやシステムでは重要なメリットとなります。

2. コストの削減

巻数が減ることで、使用するワイヤーの長さが少なくなり、製造コストを削減できます。また、少ない巻数のコイルを作る方が製造過程が簡単で効率的になり、コスト面でも有利です。

3. 損失の低減

コイルの巻数を減らすことで、コイルのDC抵抗(DCR)も低くなる可能性があります。これにより、通電時の損失(ジュール損失)が減少し、効率が向上します。特に高周波での動作時には、抵抗が小さい方がパフォーマンスが向上する場合があります。

4. 巻き方の簡略化

巻数が少ないと、コイルの巻き方が簡単になり、製造プロセスでのエラーや不良品を減らすことができます。また、巻き数が少ないと巻き取り時間も短縮されるため、生産性が向上します。

5. 高周波特性の向上

巻数が少ないと、コイルの寄生容量が少なくなり、高周波での動作が安定します。これにより、高周波回路やスイッチング電源でのパフォーマンスが向上します。

6. 磁気飽和のリスクの低減

巻数が減ることで、同じインダクタンスを得るために必要な磁場が小さくなります。これにより、コアが磁気飽和に達するリスクが低くなり、コアの性能をより安定させることができます。

まとめ

AL値が高いコアを使って巻数を減らすことで、コイルのサイズが小さく、コストが削減され、効率が向上するなど、設計において多くのメリットを享受できます。特に高周波回路や高効率が求められるシステムにおいて、その利点が顕著に表れます。

ChatGPTの返答も素人にはなかなか難しい説明だが、3と5と6の利得は、DCラインでコモンモードチョークをうまく機能させながらタフで瞬発力のある電源ラインを構築して結果的に高音質を得るために、参考にすべき事柄だろう。コアが届いたら巻数を減らしてどうなるか実験してみようと思う。