バイエル先生の好きな曲

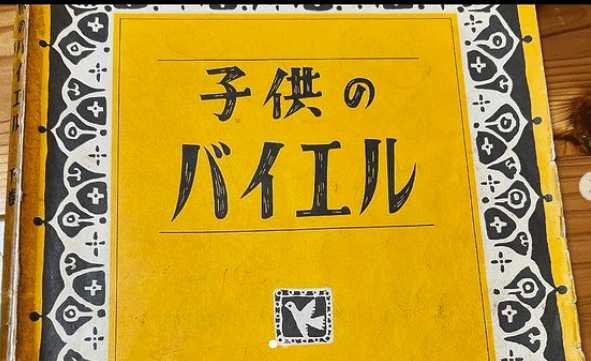

実家のバイエル先生。

もう背表紙がボロボロで今にもこわれそう…。

でも今もピアノの上の本棚にいます。

こども時代のいちばんの宝物はこれかもしれない。

こどもの時はこの絵柄があまり好きではなかったけれど、今見ると少しレトロで鳥さんの絵もかわいらしいと思います。

自分のこども時代とは違って、さいきんはこどものピアノにあまりバイエルを使わないという情報を見ました。楽器店に行くとほんとうに壁一面、導入から初級向けの教則本がたくさんあり、なるほどなぁと思います。

ほとんどの本は薄くて、小分けにシリーズ化することで進んでいく実感がいいのかもしれない。

下巻だけでも62曲?確かに曲数は多いのかな。番号のない曲もあるし。

げんなりするこどももいるのかもしれない。

小学生時代はずっとバイエルやって過ごしていた感があります。

あまり練習熱心ではなかったから、1曲に3~4週とかかかっているものも。

でも、Youtubeで下巻の全曲演奏を聴いて振り返ってみると、コツコツ積み上げていくことで確実に力になりそう。全部はやらなくてもいいかもしれないとは思いますが。実際先生の判断で飛ばした曲もあるし。

内容に偏りがあるとか、ヘ音記号の勉強が遅れるとか、調性のバリエーション登場が遅いとか、いろいろ批判される内容があると聞きますが、自分としては、そんなにバイエル嫌いじゃなかったし、何なら今でもたまにパラパラ開いて懐かしんだり弾いてみたり。他の選択肢を知らなかったから好きも嫌いもないというのが正しいか。。

とにもかくにも、一番長い間お世話になったのはバイエル先生に間違いない。バイエル先生のおかげで30年以上たった今も楽譜を読めるし、音階も弾けるし、調の理解もできる。

きれいだな、好きだなと思った曲はよく覚えています。

今手元に本がないから全部は思い出せないけれど。

60番。

めずらしく短調で始まる曲。なんだか異国風みたいな印象だったのと、左手が右手を追いかけてメロディを弾くのがこども心におしゃれだと感じました。あと、壺のならんだ挿絵が妙に印象に残っている。

67番。

右手で同時に二つの音を弾く曲。

今までにないパターンだったのが物珍しかったのか、とても印象深い。バイエルと聞いて最初に思い浮かべるのがこの曲かもしれない。

75番。

左手が伴奏パターンではなくて、右手を追いかけたり一緒に動いたりする曲。そしてニ長調のかわいらしい感じが好き。金魚みたいなさかなの挿絵が入っていたような。

84番。

右も左も3度の重音の動きだけでできている曲。

重音の移動3つずつのパターンだけで曲になるのが面白いなぁと思いました。

105番。

半音階の練習。なんだかおしゃれ感。あと、半音階ということで、何やら難しいことができるようになった感じがしてうれしかった。

こう書いてみると90番以降はあまり印象に残っていない。

聞けば思い出すものもあるけど、こんなの本当にやったっけ?と思うものが多い。。飽きてたのかな。全部終わるまであといくつ!!っていうことばかり考えていた記憶がある。

好きだなと思う曲は、左手がいかにも伴奏!というタイプではないものが多いことがわかりました。ポリフォニックというのでしょうか。右と左それぞれがメロディを持っていて音の重なりがきれいなものを好きだと感じていたようです。

そして、40番台、かわいらしい曲が多いなと思います。結構好き。さすがに簡単なので今弾きなおすことはないけれども。。

結論。

バイエル先生もいいよ!