手話は「言語」か「アイコン」か? ①「手話言語法」と「言語の定義」エビデンス編 ※飛ばしてもOK

唐突だけど「手話言語法」とか「手話言語条例」っつーのがあって

それがある故に、手話をやっている人は

「手話は言語だー!」と言う人が多い。

で、私個人としては、「手話言語法」・「手話言語条例」は

良いかと思うのですが

手話をやっている聴者が「手話は言語だー!」と言うその姿勢、

その多くに「?」と違和感を感じる事がある。

この違和感、なんだろう???

と思って、興味深々で色々調べたり考えたりしてみた。

まず、今回は基本的なことをお勉強。メモメモφ(•ᴗ•๑)

この法律はどんなモノ?

簡潔にまとめると

・手話を、日本語と同等の言語として認知

・ろう者が、手話を使用して生活を営み、手話による豊かな文化を享受できる社会を実現

・そのために、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定める

・手話に関するあらゆる施策計画的な推進を図ることが目的

(だいぶ端折りました)

背景としては

・かつて、手話は「手まね」とさげすまれ、ろう学校で使用が禁止された時代があった

・そうした実状を受け、2006年に、国連で障害者権利条約が採択され、障害者権利条約で、正式に手話は「言語」と明記された

つまり、手話が音声言語と同じように「言語」として国際的に認知された

それを受けて、日本では、2011年に障害者基本法が改正され、

「言語(手話を含む)」と記載されるようになった・・・ってコトですね。

「手話言語法」は5つの権利を保障している

具体的な施策としては

などを進めているようです。ほー。

で、この日本の法律制定につながるということもあって

地方自治体では『手話言語条例』制定の動きが広がっているらしい。

『手話言語条例』とは

「手話言語」の定義を一旦まとめると

で、じゃあ「言語の定義」って何だろう?と調べてみたら・・・

大前提として、「言語」という語は多義であって、

例えば

と、調べれば調べる程に「ほほー!⤴」と面白いけど、ここでは

人々が日常生活の中で意思疎通に使う一般的な言語に限って抽出する。

これはもう、色んな文献を調べてみたんだけど

主なところをまとめると

広辞苑や大辞泉には

つまり、言語は

なるほどなー。まんまや。さらに

で、こんな記載もあった

ここで言ってるのは

いやー・・・・・。なるほど。これについては後述

(その②以降のどこかで触れるわ)。

はい、ここまでほぼコピペです。

以下、これらを、自分の言葉でまとめて行きます。

つまり、主に言語の基本は2つ

ちなみにコレ、調べてて面白かったのですが

40年前の辞書にはハッキリ「音声」「聴覚」という事が真っ先に書かれていたんですよ。

でも、最近は、手話言語法もあってか、上記のような記載があって

「手話は言語です」というのはつい最近の事の様子。

ここも紐解いてみると、ハッキリしたエビデンスが見つからなかったので

私個人の推測も含めますが、

2つのメイン言語でも

「音声言語ありき」なのは、文字が生まれるより先に音声言語があったからだろうし

伝達が早い、という事もあるのだろうと。多分。

例えば危険を知らせる時は、音声言語でのアナウンスや、サイレンなどの音が先。

物事を伝達するのも、書くより言う方が早く、やっぱり「音声言語」を、997人/1000人の為に優先している世界なのだろうと。

※聴覚障害のある方はざっくり1000人中3人くらいだそうです。

で、

が、メインで使うものですよね、というのが、暗黙の了解的?にあった上で

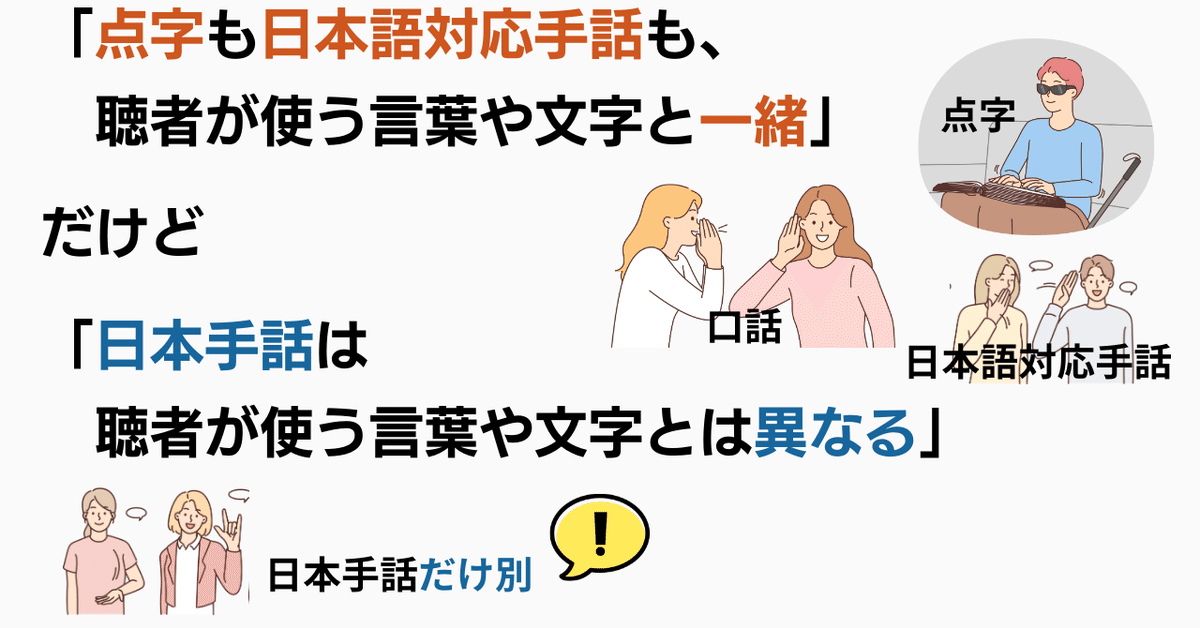

①視覚しょう害がある方に対しては

「音声言語」は、視覚点字として「文字言語」に置き換えられるから

「言語の基本の2つ」、両方とも使えると言えば使える

②聴覚しょう害がある方(ろう者さん)に対しては

どちらも使えない

それを補っているのが「手話」なんだから、これは「音声言語」でも「文字言語」でもないけど

「言語として認めて尊重しましょうよ。」

(※ココ、わかりにくいから「②まとめ編」で解り易く解説します)

だって、だから、

ろう者さんにとって「手話」は、聴者が使う「音声言語(発話)」と同じ立場のコミュニケーション手段なんですから。

『手まね』なんてさげすむなんて。ろう学校でも使用が禁止されるなんて。

という事ですよね。そういう事を言いたいんですよね?

(ざっくりですけど)

で、どこが難しいのかというと

聞こえる人・見える人は(健常者)は

見えない方とコミュニケショーンを取りたいと思った時には

点字を覚えなくても、音声言語でコミュニケーションが取れるけど

ろう者さんとコミュニケショーンを取りたいと思った時には

音声言語よりは手間のかかる文字言語を使うか、手話を覚えて使うしかない、と。

その手話も、ろう者さんと難聴者さんで

日本手話、日本語対応手話と勝手が違ったり、色々と手間がかかる。

ここまでは、自分の考えをまとめる為のエビデンスだったりするので

これでもだいぶ端折ったけど

次、これらを一旦、簡潔にまとめます!➡ 「②まとめ編」をclick!

ハニポ

▶ Instagram @honeypaw.music

▶ 公式LINEお友達登録(無料) @「ハニポ」公式LINE

(参考)BeOnePJ

▶ 活動拠点(Instagram) @miura0824yuka.beone

▶ HP BeOnePJのすべて

▶ 一覧 各種サイト

▶ メディア掲載 東京新聞様

※引用一例 ほか、どこから引っ張ってきたのかわからなくなってしまったのもありますが

https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap

https://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20190515-sgh-houan.pdf