戦後日本のBAR文化を支えた模造品リキュールの功績

日本バーテンダー協会がかつて会員の為に発刊していた『The Drinks』という機関紙がある。

1960年のBAR事情がうかがえる

そんな中にこんな対談記事を見つけてしまった

中身はというと、モロゾフ酒造(現モンデ酒造)の初代が、戦前の満州国時代に白系ロシア人や欧州を追われたロシア系ユダヤ人から様々な酒類の製造方法を学ぶ。戦後帰国、終戦後の物資不足や外国酒類製品の輸入関税による価格高騰を背景に、バーテンダーにとって必要不可欠なカクテル用の副材料系リキュールを安価な値段で次々と作り上げるという偉業を達成した人物。つまり、戦後の日本において『国産洋酒リキュール』という、一見チグハグな、日本生まれの洋酒が数多く誕生。何でも西洋のものが手に入る2000年代以降にバーテンダーになった鹿山にとっては何とも不思議な感じ。

例えばBenFiddichにあるこちらのモロゾフが作りあげたリキュール↓

国産のベネディクティンリキュール

共にモロゾフ酒造から当時作られた。

1960年代〜1970年代の古酒

実はこれがなかなかどうして美味しい。

でもね、これ、見た目と味もここまで似てると

模造品じゃなくて偽造品じゃないですか‼︎

と思ってしまったんですよね。当時は。

本家のフランスにあるベネディクティンの蒸留所に行くと『偽物コーナー』がありモロゾフ酒造の謝罪文が展示されてるそうです。

ただ、この対談記事を見たらモロゾフ初代社長桑原勇氏の国産洋酒リキュールへの熱い想いが伺える。

8ページ10000文字以上ある長い対談なので簡単に要約すると。

①満州で白系ロシア人や欧州を追われたロシア系ユダヤ人からウォッカやリキュールの造り方を学ぶ。

②戦後日本へ帰国し酒類の製造を始める。

戦後まもない頃は満州からの復員兵やその関連家族も多く懐かしんでもらえ売れると思い国産で高粱酒や高粱酒にボタニカルを加えた五加皮酒を始める。が、すぐに止める。

③ロシア人、欧州を追われたロシア系ユダヤ人から学んだウォッカ製造に軌道修正する。これがうまくいく。

③その後、どうやったらもっと作ったものが売れるか?作る方が専門で売る方に経験がなかった桑原勇氏が当時のJBA会員(バーテンダー協会の旧称)に尋ね回った際のインタビュー記事の一部を抜粋↓

『こういうもを造れば売れるとかいうより、こういうものが欲しいんだと、いまバーテンダーとしてこんなものを望んでいるんだと、ところがたまに入る船来品しかないとか、あるいは船来品が高いとか、というようなことで、それでは船来のものが、いったい我々の手で造れるかどうか調べましたところ、技術的に調べてそう難しくないというのが沢山あるんです』

桑原勇氏は満州時代に白系ロシア人から様々な製法を学んだ。その中でナストイカ(漬け込み酒)についても記事の中で書かれている。ナストイカはウォッカに様々な果実(木苺や生姜等)に糖分を加えたリキュール。

戦後日本において船来品(洋酒)が高額、又は不定期にしか手に入らないのであればバーテンダーとしては非常に困る。

そのバーテンダーの懐事情とバーテンダーがスタンダードカクテルを作る際に必要な副材料となるリキュールを一手に受け入れバーテンダーの望んでいた需要を満たしていった。

モロゾフが作り上げた国産リキュール。

アブサン、シャルトリューズ、ベネディクティン、アプリコットリキュール、ミントリキュール、苺リキュール、カカオリキュール、バイオレットリキュール、etc.......

ちなみに北海道大学に頼んでズブロッカ草に近い草を探してもらってズブロッカを造ろうとした事もあったそう。

2000年代以降にバーテンダーになった僕にとってモロゾフ酒造(現モンデ酒造)というのは洋酒を真似た模造品を作っていた会社というイメージが強かったんですね。でもこのモロゾフ酒造社長の桑原勇氏の1960年8月発刊のバーテンダー協会の会報誌のインタビュー記事を覗くととても熱い事を言ってるんですね。

時代背景を鑑みないといけない。

戦後まだ10年ちょっとしか経過していない。

BARとバーテンダーがやる気があっても

輸入制限がまだある当時、高額で手をつけられない、又は不定期にしか入手できないのであれば

国産でその需要を満たす。

この当時のバーテンダーは大きく国産洋酒の生産者によって助けられたのであろう。

それがあったから今がある。

先人のバーテンダーや生産者の努力があるからこそでバーテンダーとして肝に銘じておきたいと思う。

1960年には国産洋酒展示会というのも開催されている。モロゾロ酒造だけではないサントリーヘルメスリキュールやニッカなども参戦

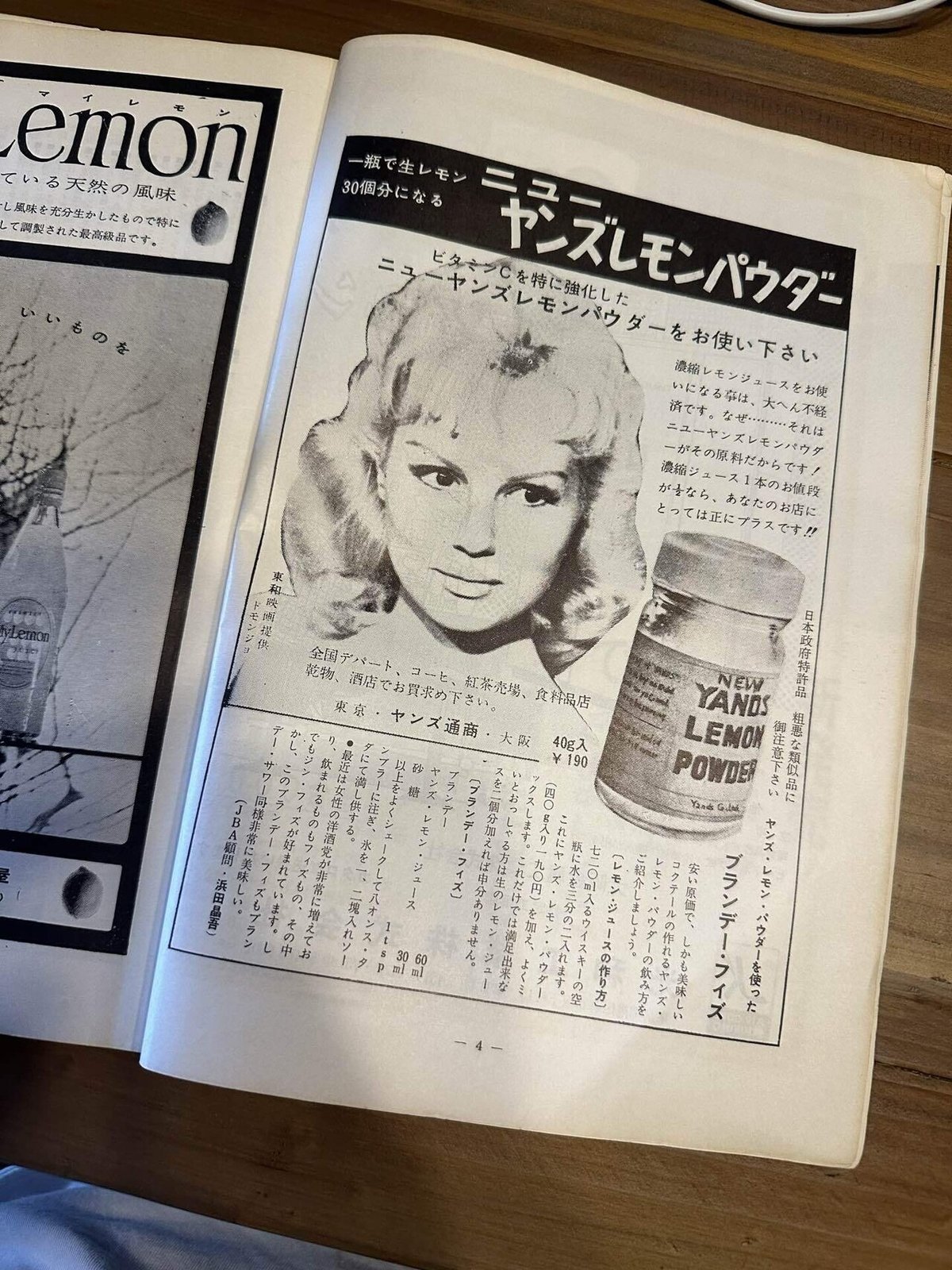

ちなみにバーテンダー協会の会報誌にはたくさんの広告がありこんなのもある。

濃縮レモンジュースすら不経済なのでビタミンCパウダーで経済的にカクテルを作りましょうという広告

作り方こちら↓

歴史を知る事は大切である。