ネパールの伝統酒『ロキシー』の造り方を学びに。

BenFiddich店主の鹿山です。

ネパールに行ってきた。

理由はカトマンズのカクテルバーにて招待されBenFiddichとしてカクテルを振る舞う。

ここ2、3年でカクテル文化が華を開いたカトマンズ。その時のブログはこちら↓

因みにネパール人。

めちゃくちゃ酒を飲む民族だ。

なのでBar文化がドカーンと花開く大きなポテンシャルも大いに秘めているのだ。

もちろんそんな飲酒量が多い国だからカクテルなんかよりも遥か昔から飲まれている酒類がある。

それがロキシー(raksi)

ロキシー(raksi)はざっくり言うと

ネパール版焼酎だ。

日本の焼酎が米焼酎、麦焼酎、芋焼酎など様々な様にネパール版焼酎であるロキシー(raksi)も原料は様々。

米、トウモロコシ、粟などの穀物系が主体。

地域によってはその穀物にマンゴーやバナナ、オレンジなど果実も加えたりもする。

もちろん日本の焼酎と同様に麹を使う。

元々今回の首都カトマンズでのゲストバーテンダーのイベント。このようなやりとりがあった。

(僕)

『ゲストバーテンダーでのイベントに関しては金銭的な報酬はいらない。宿泊、航空費用だけで良いよ。その代わり伝統的なロキシーの造り方を見たいな。そこへ案内しておくれ。』

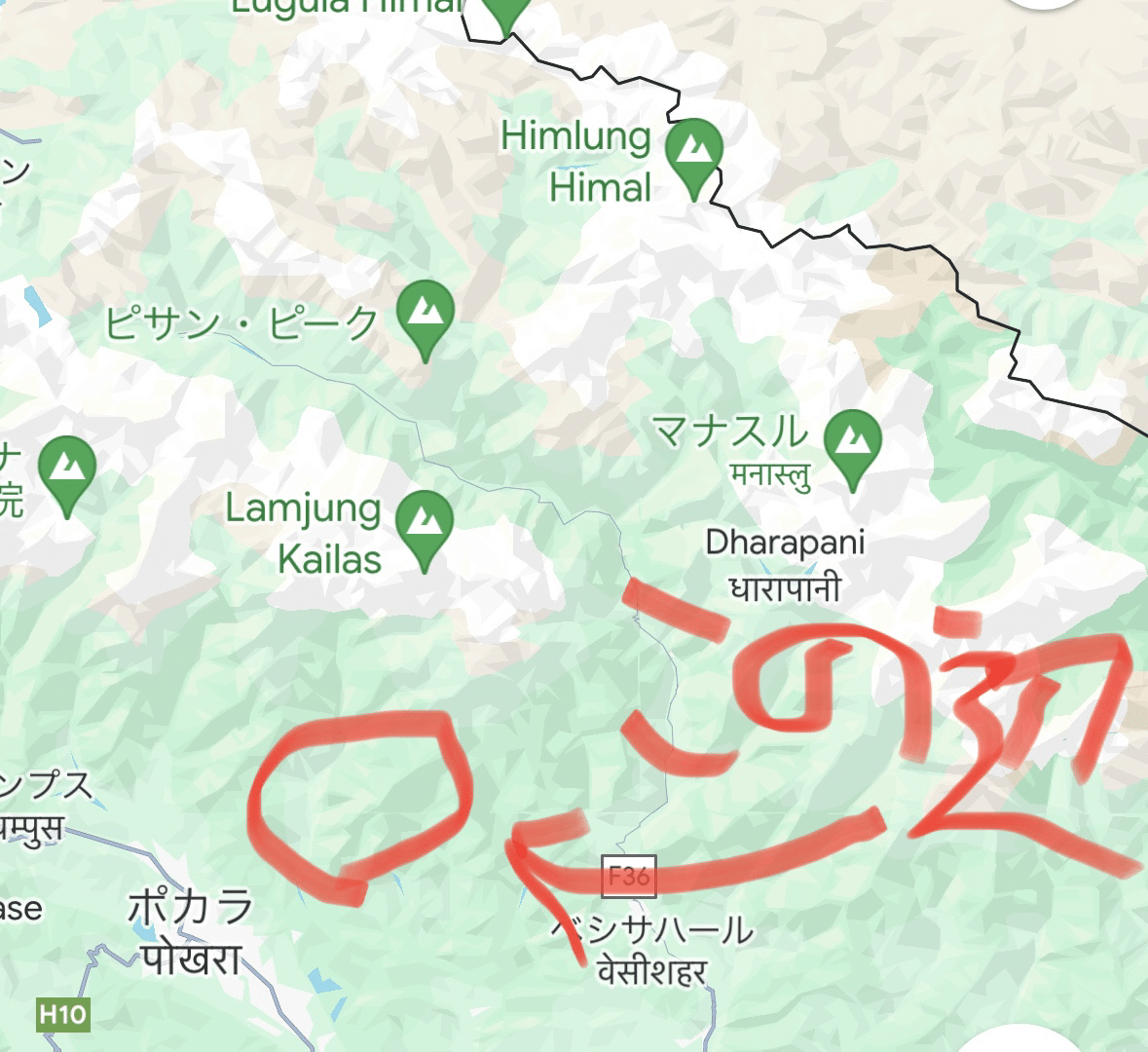

とゆう事でカトマンズでカクテルを作った翌日は僕がゲストバーテンダーをしたBitter&CoというBarのオーナーが『ポカラ』という街の出身なので親戚を辿るとやっぱり作ってる人がいるのでそこまで案内してもらった。

ポカラの市内から車でガタガタしながらオフロードの山道を車で2時間登るところ標高2600mの集落へ。

ポカラ市内の夜景を山の尾根から眺められる。

こんなんが実家だったら毎月帰省したい。

ロキシー(raksi)造りは女性の仕事だ。

美味しいロキシー(raksi)が造れる女性は良い女性の『証』でもあるらしい。

世代を超えいつの時代もロキシー(raksi)は女性が造り、男性はそれを飲んで農作業に励む。

これが何百年も続いてる。

僕らはこの集落一番のロキシー造り母さんにロキシー造りを学んだ。

これは日本でも江戸時代からある兜釜式蒸留と同じ原理だ。

ここの集落では粟(millet)原料のロキシーを作っている。

原料は粟麹、粟、水のみだ。

実はこの冷却水が最も大事なポイント。

蒸留するという事は気化したものを液体にする作業なので必ず液体は冷えてなければいけない。

現代の蒸留器は冷却路があり常に水を循環させ冷やしている。しかしこの古の蒸留器の冷却器は器が上に乗っかってるだけだ。

温まってしまった冷却水は手動で取り替える必要がある。

そう、

ロキシー(raksi)は何回冷却水を交換したかでロキシー(raksi)のタイプが区分けされている。

アルコール蒸留というのは

初留が度数が高く、中留、後留にいくにつれ度数が下がってゆく。

基本的に冷却水の交換は3回〜5回

この回数で

以下の3タイプにロキシー(raksi)は

分ける事ができる。

【①冷却水を5回交換したロキシー(raksi)】

ほぼ全留回収で、なんならあの蒸留器なので水分も混じるので度数がかなり低くなっている。

回収量も多いので安価なロキシー(raksi)となる。

アルコール度数は3%〜10%

ただ、実は需要が多くありこの5回冷却水交換ロキシー(raksi)は昼間に飲む用。

男達が昼間に農作業をやりながら休憩中、はたまた水代わりに飲むロキシー(raksi)なのだ。

いわゆる日中の生活に根差したロキシー(raksi)である。

【②冷却水を3回交換したロキシー(raksi)】

これが最も一般的。

アルコール度数が20度〜30度。

夕食など共に一緒に供されたりする。

【③冷却水を1,2回交換したロキシー(raksi)】

こちらは高級用。アルコール度数が40度〜50度を超えるものもあるらしい。

なんならネパール式兜釜蒸留器は蒸留中取り外しが容易なので初留で③を作って別で回収。残りの蒸留液で①を作る事も可能だ。

このタイミングが匠の技らしい。

そしてひたすらゆっくり蒸留

ポカラ市内を見下ろしながら飲むロキシーは最高でありこれぞ嗜好品。

因みにロキシーの冬のドリンクであるホットカクテルがありその名も

『ジョワイ.カテ』

ギー

米

ロキシー

で作られる。

作り方はギーで生米を炒ってそこにロキシーを注ぐ。いわゆる『ホット.バター.ド.ラム』のようなカクテル。これもなかなか美味い。

ロキシー造りの後はお母さんが

ダルバードをご馳走してくれた。

またバーテンダーとして一つ経験を重ねる事ができました。

そしてその翌日。

ポカラ→カトマンズ市内。

ネパール式兜釜蒸留器がどうしても欲しくてネパール人バーテンダーに懇願して街中をみんなで探し回った。

そしたらあった

左はいわゆる僕が欲しい伝統的ネパール式

大人の玩具

取り外しが従来の銅製蒸留器より簡易的なので

キャンプなどにも持参もできる。

夏場のキャンプ場で河原でいつかみんなで蒸留したい。