湘南ベルマーレ 2024シーズンレビュー 後編

シーズンレビューの後編。今回は実際のピッチに目を向けて、2024シーズンの湘南ベルマーレはどんなサッカーを目指していて、現実はどう進んでいったのかを検討する。出場率や平均取得勝ち点といった、ピッチから離れた数値ベースで振り返った前編はこちらからどうぞ。

■シーズン序盤の4-4-2はなんだったのか?

■採用した6試合から意図を探る

2024シーズンにおける湘南の試合を振り返るうえで初めに突き当たるのは、第1節川崎F戦で見せた4-4-2だろう。続く第2節京都戦でも同じシステムで臨み、その後3-5-2に戻りつつも第5節C大阪、第8節横浜FM、第9節神戸、第10節札幌と戦って一区切り。それ以降は3-5-2一本で戦っている(ホーム京都戦のみダブルボランチだった)。シーズン前のキャンプを含め、4-4-2のトレーニングに少なくない時間を費やしていたはずで、採用に至った理由・狙いと捨て去ることになった原因を探りたい。指揮官は強調していることはずっと変わらないし、3バックだろうが4バックだろうが関係ないと話すだろうが、であるならば現在のスタイルを表現しやすいと出した開幕前に結論が4-4-2だったはず。シーズン当初は見えなかった意図について、筆者なりの結論を出そうという試みである。

湘南の具体例に入る前に4-4-2の一般的な話をしよう。DFライン4人、中盤4人、FW2人で構成される並びは、3つの防衛ラインを構成し68mの横幅を4人で守れるという点でバランスが良い守備陣形と言われている。選手間の間隔を狭めてライン同士の間隔もタイトにすれば、危険な場所である中盤とDFラインの間を突かれることも防げる。Jリーグや欧州リーグのチームでも、ボールを失った際には4-4-2へ移行することは珍しくない。

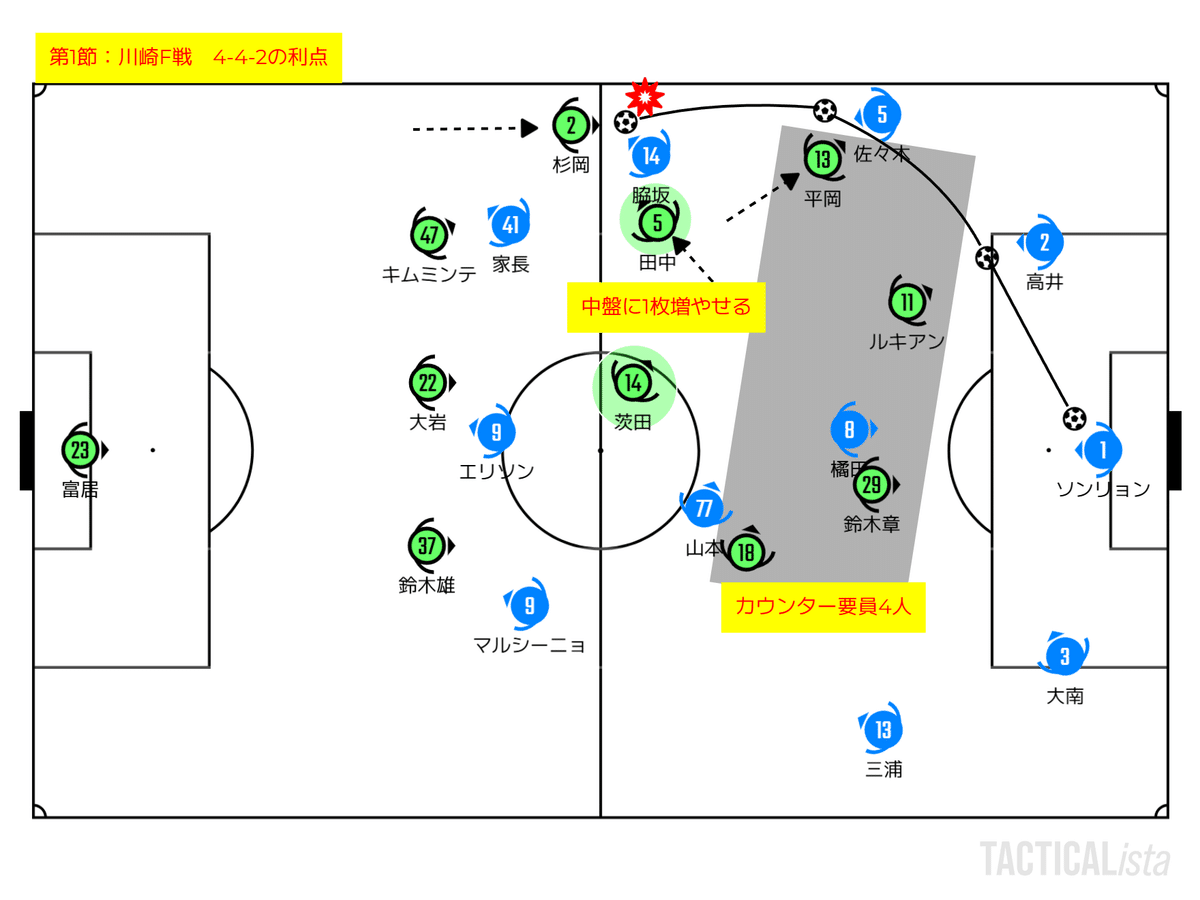

守備面でメリットが大きいシステムを採用しているだけに、湘南でもプレスの場面で3-5-2からの変化が。開幕節の川崎フロンターレ戦を見てみよう。左サイドで杉岡がボールを奪った場面、ボールにアタックしたのは杉岡と田中。CHが田中と茨田の2人がいるため、ボールサイドに田中が出て行ったとしても茨田が中央のスペースを埋めておける形になっていた。

現在の3-5-2では右IHが下がってそのスペースを埋める約束になっているようで、ボール周辺の様子は変わらない。だが右IHが下がる分、当然ボールを奪った後にカウンターで出ていける人数が1人減少。4-4-2であれば2FWと2IHで4人だったところ、3-5-2だと2FWと1IHの3人になっている。シーズン終盤ではそれを補うように、右WBの雄斗がいち早くランニングして+1になろうとする場面が多かった印象だ。

奪った後の選択肢が多い。

奪った後が1人少ないのでWBが確保する。

守備面では4-4-2によるバランスの取れた配置が利点として働くが、攻撃面では翻って相手を崩しにくい、相手からすれば守りやすい形として表れる。そのため守備時は4-4-2、ボールを奪ったらポジションを移動させる戦い方を選択するチームが一般的だ。

湘南においても同様で、CHの1人(下図では茨田)が上がりボールサイドに顔を出して雄斗(SB)ー池田(SH)ー茨田(CH)を形成。これによって3-5-2におけるユニット、大岩(CB)ー雄斗(WB)ー池田(IH)と同じような関係性を持つことに繋がる。攻撃面では4-4-2のデメリットを補うように、従来の3-5-2の機能性を利用する狙いがあったのだろう。また守備が得意なDF出身の選手よりも、中盤でのプレーが得意な選手にチャンスメイクを任せたほうが実利が大きいと見込むのも理解できる。

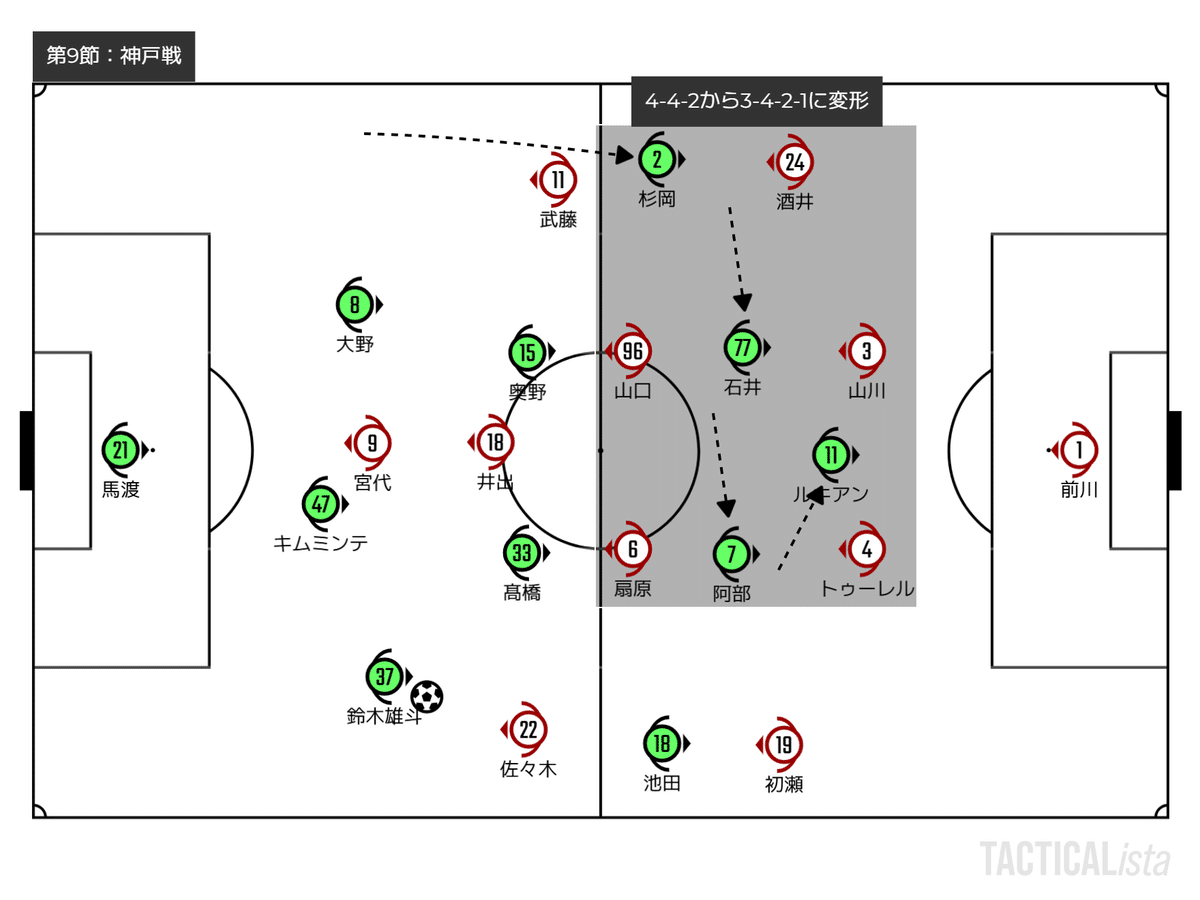

また4-4-2をベースにしながら、選手のキャラクターと相手の弱点にあわせて3-4-2-1に移行するケース(第9節神戸戦の後半)もあった。戦い方に幅を持たせ、チームに柔軟性を取り入れる狙いもあったのかもしれない。

中央のエリアを利用する。

これらをまとめ、筆者が考える4-4-2採用の理由は以下のとおりだ。過去シーズンの取り組みをベースにした守備面の改善を目指しつつ、攻撃面での活性化こそが本懐だったと推測する。山口監督が繰り返し口にしている「相手を見てプレーする」を個人戦術だけでなくチームで表現するため、ピッチにおける枠組みも一緒にデザインしようとしていたではないだろうか。

・4-4-2によるバランスのとれた守備隊系を立ち戻るべき基準として採用

・守備面では3-5-2のプレス形態を流用しつつ、より中央を厚めに守る形

・奪った後にカウンターで選択肢になれる人数を増員

・攻撃面では慣れた形そのままに、相手ゴール近くでより活躍できる選手を起用可能

・相手の様子と選手のキャラクターと合わせて変化できる柔軟性を獲得

■足りなかった相互補完と3-5-2への回帰

先ほど見た4-4-2採用の理由は、実現したいチームの形を踏まえれば十分に納得がいく。雑に言えば3-5-2と4-4-2のいいとこどりなのだが、チームをレベルアップさせる道程としては理解できるだろう。

だが第10節札幌戦を最後に4-4-2スタートは封印。単純に結果が出ていなかったこともあるし、札幌戦の前半ではピッチ上のまとまりが希薄になっており選手たちの混乱がピークに達していたのもあるだろう。シーズン前キャンプ等時間をかけた取り組みを諦めざるを得なかった原因はどこにあったのだろうか。

筆者としては4-4-2システムの弱点を埋めるために必要となる、選手同士の相互補完が欠如していたことと考えている。バランスがいいと言われる4-4-2の守備は、ボールの動きに対してファーストディフェンダーと後ろの選手たちが連動して動き、味方の背後を補って埋めていくことが前提にある。4人ずつが2列できれいに並んでいたとしても選手がスライドしてボールホルダーへの圧力がかかっていなければ、4つずつ並んだカラーコーンと同じである。

もう少し話を具体的にすると、守備面ではFWの裏でボールを受けられたらどちらのCHが出るのか、バイタルエリアにボールが入ったときに誰が出るのか、というのがあやふやなまま戦っていた印象だ。攻撃面ではCHとFWの間が開いてしまい裏狙い一辺倒、CBとCHのパス交換で相手のプレスを外せないため長いフィードに頼るしかないシチュエーションも多かった。どちらもライン間が開いてしまい全体をコンパクトに保てず、補うあうよりもむしろ個々の選手の頑張りによって打開するしかない状態だったと言える。

4-4-2を諦めた別の理由として、90分の中で理想とする時間とそうでない時間における出来の差が大きすぎたところにあると考える。自分たちのペースでサッカーに取り組める時間では、攻守両面で考えるよりも先に身体が動くかのように連動し、相手を凌駕することができていた。しかし相手に主導権を握られる時間や瞬間的に展開がわかりづらくなった場面では連動性が喪失。選手たちがこの状況ではどうすればよいのか?と疑問を持ったままプレーしてしまっているようで、チームとして同じ絵を描けていなかったように見えた。

とはいえシーズン序盤ではどのチームも多かれ少なかれそういった面はあるだろうが、湘南は試合展開として選手たちが迷う場面の方が多かったこと、そしてJ1レベルにおいて個人でどうにかできてしまう選手が揃っていなかったことが原因となって悪循環に陥ってしまった。チームが機能しない時間が続く⇒個人による打開が求められる⇒良くて現状維持、悪いと決定的なミスにより失点⇒さらなる機能性低下…といった具合である。新しい取り組みではプラスとマイナスの収支を見ながら練度を高めていく形になるだろうが、2月~5月の湘南ではマイナスが先行しすぎてしまい諦めざるを得なかった、といったところだろうか。

チームの立て直しを図るため、第12節鳥栖戦では自分たちのフォームを思い出すことに着手。システムも戻して相手と状況に応じた位置変更は棚上げとし、一旦昨シーズンにまで時を巻き戻していった。4-4-2ではボール周りの状況に応じて選手がスライドを行い、スペースを埋めたり作ったりといった判断が求められるが、3-5-2であれば初期配置時点で生じるスペースがある程度決まっているためそれを踏まえてどうプレーするか、という判断にかかる負荷が減ることも影響していたかもしれない。

第17節ガンバ大阪戦ごろからやり慣れた3-5-2を基準に、相手の出方に応じてプレーする方針に変更、終盤戦の好調に繋がる形を模索していく。プレスに来るなら背後に蹴る、来ないなら運ぶ。ボールを持つ時間を長くすることで相手の攻撃回数を減らすことも念頭に置いている。だがそれ自体は目的ではなく、相手を見てケアが薄いところを狙っていく、といった点が強調されたプレーがピッチで展開されていった。

また相手のプレスがかかりにくいGKから空いている場所へのフィードを利用した局面打開がひとつの狙いであったことは、シーズン半ばの補強(上福元の獲得)とその後の起用時間からもうかがえた。これらは指揮官が繰り返し口にしている相手を見てプレーすることの表現であり、攻撃面での活性化を含めたコンセプトの継続と見てよいはずだ。

最終盤の数試合では相手にハイプレスをかけられた際、GKやDFラインからノージャッジ気味のフィードが増えてFW任せになってしまう時間が増えたところに課題が感じられた。見えている複数の選択肢から有利なものとしてひとつを選んでいるのか、他に何もなくてそれしか選べなかったのでは、ピッチ上での現象は同じだとしても相手に与える影響は異なる。それでも選手間で同じ絵を描がけていなかったころに比べれば連動性は確保できているため、大崩れせず最後まで勝敗を争う試合展開になっているのだろう。

以上がシーズン序盤の4-4-2を切り口とした2024シーズンの振り返りである。どんな狙いがあって採用し、どんな埋められない欠点があったが故に捨て去るに至ったのか、そしてシーズン終盤である現在に通ずるポイントはどこにあったのかをまとめたつもりなので、少しでも伝わっていたら幸いである。

■山口智体制4年目を振り返る

■若い才能の開花と高水準の平均取得勝ち点

前編でも見てきたように、2024シーズンは過去10年間(2015~2024)の中でも最も若手選手の出場率が高く、平均取得勝ち点も一二を争う数値を出した。J1の他クラブから有力選手を獲得するのが難しい以上、新卒入団選手や見落とされた力のある選手たちを生かしたチーム作りは、今後のクラブが生き残っていく道を考えても妥当かつ理想に近いものだったといえる。

また若手を起用する割合が高くあったとしても種を撒くようなシーズンではなく、数試合を残して残留を手にする結果を残して見せた。最終節付近まで胃の痛くなるようなギリギリの争いを演じてきた昨年を思い出せば、ある程度の前進があったと見ていいだろう。

そして湘南ベルマーレとしてJ1で戦った年(2010、2013、2015~2016、2018~2024)において、指揮を執った3シーズン(途中就任の2021年も含めれば4シーズン)連続で残留を達成しているのは山口監督ただ一人であることも付け加えておく。

■またも苦戦した春夏、間に合わせた秋冬

しかしながら、ピッチ上の出来や安定しない結果には首を傾げることが多かった点は否めない。とりわけ序盤に採用していた4-4-2は、理想や目指していた形は理解できるが実装面で難があり、自分たちのペースを乱されたときには対応できないという致命的な欠点を抱えていた。キャンプ等シーズン前の準備期間に少なくない時間を割いたであろうシステムを捨て去り、ほぼトレーニングの貯金なし状態で臨んだ4~6月ごろの試合内容はなかなか厳しいものがあったし、降格を覚悟していた人も多かったはずだ。

システムを戻したところですぐさま内容が改善できるというわけでもなく、選手の人選面で試行錯誤が続く。7月の3連勝、首位町田の撃破で手ごたえを得たかと思われたが柏、名古屋に2連敗。鳥栖には勝利したものの翌節の新潟戦では最も出来の悪い試合を見せてしまう。C大阪にも敗北しまたも連敗するが、第32節鹿島戦で掴んだ逆転勝利をきっかけにチームの土台が固まったようで、第36節札幌戦まで負けなしの4勝1分、勝ち点13を稼いで残留を手にした。

ある時期ではリーグで一番強いかのようなサッカーを見せたかと思えば、嘘のように良いところがない試合をしてしまう、浮き沈みが激しく結果が安定しない一年であった。最大出力を発揮できる試合では、当時の首位チームを破る程の強さを見せられるところは大きな魅力である。だが年間順位が下の柏に一勝もできなかったり、こちらの土俵に持ち込めない相手には良いところが出せない点は残念だった。

ピッチ上の最適解、バランスが取れた選手の組み合わせを見つけるのに時間がかかったというのもあるだろうが、そもそもの基本方針として、チームの最大出力を高めることに最も重きをおいている点に原因がありそうである。ピースがハマれば150点を出せるが、そうでないときは50点のチームになってしまっている。

その方針が間違っているというわけではなく、残留争いがやっとのチームではそれが最適解であろう。だがクラブに関わる人の多くが、その次のステップを目指していく段階に入ったと感じているのではないか。目指す位置が変わってきたのだから、取り組みの方法も変わっていくのは自然である。今後は悪くても70点で留めてハーフタイムを迎え、後半に80点を出して相手を上回っていくようなチームとなれれば、着実な進歩と言えるのではないだろうか。

その意味において、シーズン通して大崩れすることなくプレーした鈴木雄斗の存在は次の未来において大きいように思う。一人でその試合をすべて掌握するようなことはなかったが、ピッチ上で常に一人分以上の働きを見せてくれていた。37試合2ゴール2アシストと結果自体は目立ったものではないが、それ以上の活躍があったはずだ。

監督やスタッフ陣が用意した策は自分たちの狙いがはまらない時間に崩れてしまうという実装面で不備があり、また出場する選手たちも自身の強みが出せない時間はもがき続けるしかなかった点で、浮き沈みの激しいシーズンを送ることになった。もちろん期限までにチームを作り直して残留を掴み取った彼らは称賛に値する。ただ、そろそろ次の景色を見てみたいと思ってしまうのである。来年こそは一桁順位、せめて今季以上の順位で走り切ってほしいと願うばかりだ。

■あとがき

まずは今シーズンもおつかれさまでした。今年はJ1に残れて嬉しい、というよりはホッとする感じがありました。ある意味で阿部が最終節後のインタビューで話していたことに通じるような気がしています。残留するのが当たり前になってきたら、トップハーフを狙える心構えが整ってきたと言えるのかもしれません。

個人的に今年はレビュー以外の執筆にチャレンジした年で、一つ目がスタジアムガイド、二つ目がプレビューでした。

スタジアムガイドは”にじさんじ×J1コラボ”の発表の後に思い付きで作成したものです。"Re:vale×湘南ベルマーレ&セレッソ大阪コラボ"も含め、初めてのベルマーレサポーター以外に向けた記事でした。公開前にアドバイスを下さった方々、ありがとうございました。

普段のレビュー記事と比べて10倍近く(!)読まれているようで、誰かの思い出のきっかけになれたようで嬉しいです。来シーズンになったら諸々更新するつもりです。たぶん。

マッチプレビューはレビューと違ってリーグ全試合はやっていないはずですが、そこそこの試合数をX(Twitter)に投稿していました。次回対戦相手の直近2~3試合を観てチームの特徴とどう湘南が戦うか?と考えるのは昨年からやっていたんですが、「これを整えて投稿したらプレビューになるのでは?」と気づいて始めました。思ったより続いたな~という感じです。

【マッチプレビュー 】

— ぺん (@bel1_PeN) December 5, 2024

第38節 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ

🟢対戦相手の様子

📝勝てば優勝のプレッシャーがかかる状況。百戦錬磨の面々はそれすら跳ね除けるか。

🔵試合のポイント

📝ラインを高く、自陣ゴールの遠くでプレーしたい。

画像にまとめてみたので、よければどうぞ!#bellmare pic.twitter.com/w1UoB29EQr

来年も今年と同じように活動するかはまだ何も決めていないのでわかりませんが、書きたくなったら書こうかなと思っています。ちなみにこのシーズンレビューで通算100個目の記事らしいです。よくそんなに書いたな…。

もし今回の記事や今シーズンのマッチプレビュー・レビューたちを面白いと思っていただけたようであれば、noteのサポート機能でおひねりを投げてくださると喜びます。もちろん、ここまで読んでくれただけでも十分嬉しいのですが!

また来シーズン、どこかのスタジアムとインターネットでお会いしましょう。それでは。

いいなと思ったら応援しよう!