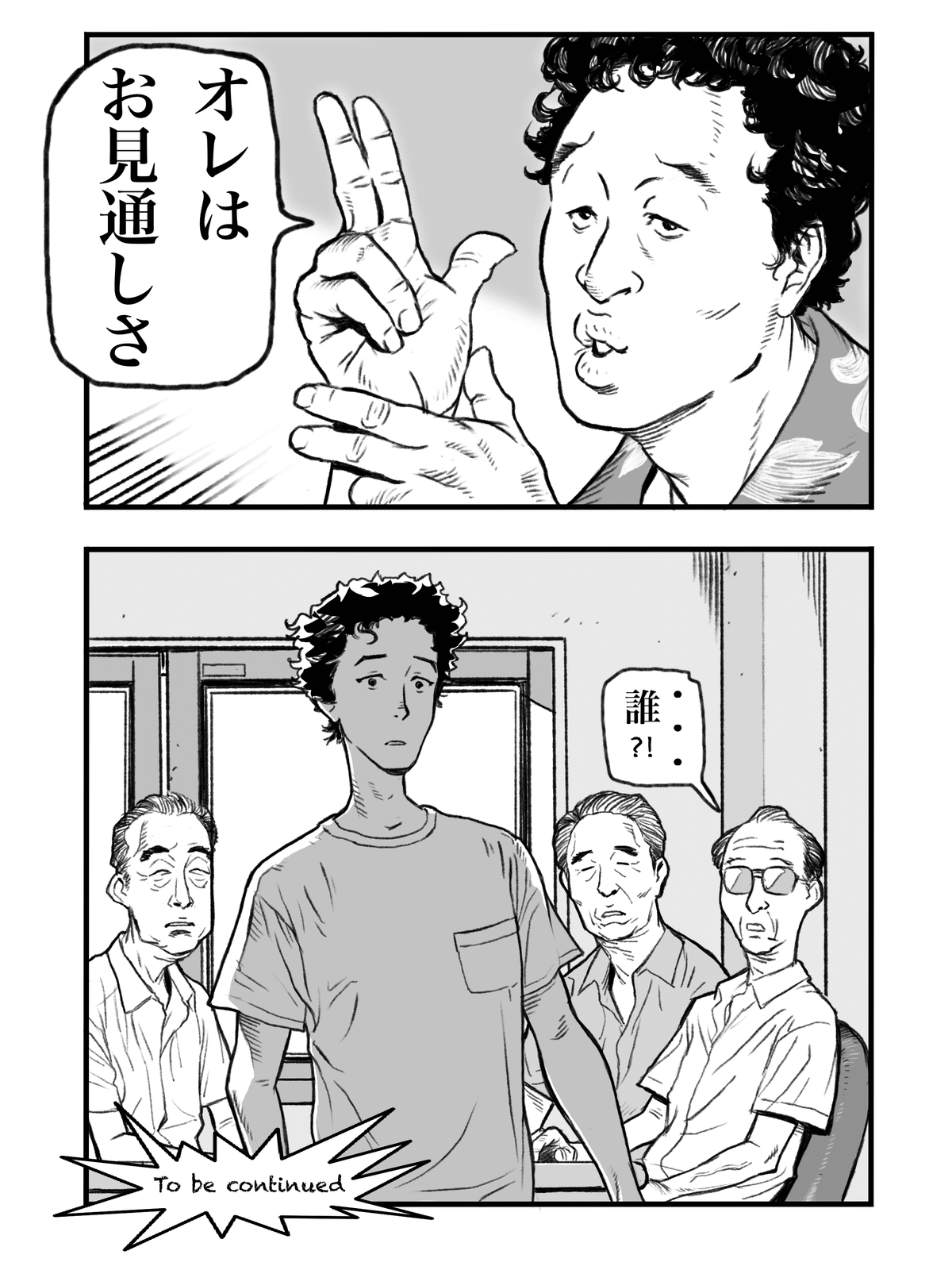

【無料で一気読み!】遠藤正二朗 完全新作連載小説「秘密結社をつくろう!」 ─無料版─

【New!】「ひみつく」初の単行本が発売されました!(2024/07/18)

鬼才・遠藤正二朗氏による完全新作連載小説「(略称)ひみつく」を無料でお届けしていきます!

「魔法の少女シルキーリップ」「Aランクサンダー」「マリカ 真実の世界」「ひみつ戦隊メタモルV」など、独特の世界観で手にした人の心に深い想いを刻んできた鬼才・遠藤正二朗氏による完全新作小説「秘密結社を作ろう!(※略称 : ひみつく)」。

2023年に連載開始した本作は、いよいよ重要なシーンへ突入していきます。2024年から毎週月曜と金曜に1章ずつを配信する一方、無料で読めるパートを大幅に拡大! 定期的に無料枠を追加していきます。

気になる続きは本編で最新話を公開していき、追いかけで順次無料枠を公開していきます。

底辺からの逆転人生を目指す男たちの戦いに注目!

ある日、手にした謎の「鍵」によって無敵の身体能力を手に入れた山田正一(やまだ まさかず・28歳)が、弁護士の伊達隼斗(だて はやと)と、その「力」を有効活用するべく立ち上がり、数奇な運命をたどります。

遠藤正二朗氏の描く波瀾万丈の物語をぜひみなさんもご覧ください!

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter1

エプロンが波を打つ。小さく、時には大きく。それはそうだと納得できるほど、彼は落ち着きを取り戻そうとしていた。つい先ほどまで震えるほど怯え、落涙し、ショックで漏らしてしまうほどだったというのに。

建物の屋上で助走をつけ、走り幅跳びの要領で灯りの海を跳ぶ。すると、身に付けていた血まみれのエプロンが波を打つ。

段々とわかってきた。踏み込む力に対する跳躍の距離というものが。青年は、貴金属買い取り店の看板が設置された七階建ての屋上に降り立った。跳躍の頂点は10メートルほどで、本来なら無事では済まない落差である。しかし息は荒いものの、その身体はなにひとつ損傷を負っていなかった。

看板は四方を板で囲んだがらんどうであり、その中に降りてしまった青年はすっかり視界を塞がれてしまった。

天然パーマのちりちり頭を右手でひとかきした彼は、途方に暮れていた。周囲を見渡しても看板の裏側だ。こういった様式の看板の屋上に跳ぶのは避けなければ。彼は、かつて誰もしたことない禁止事項を自らに科した。

青年の左手には金庫が抱えられていた。大きさは1立方メートル足らずの金属製、それを片手で抱えられるほど身長170センチ足らずの彼は屈強な体格ではなかった。それでも自身の体重の数倍はあるはずの金庫を抱えたまま、彼は垂直に軽く跳ね、右手で看板の縁を掴むと次の屋上へと水平に跳んだ。

ここまではすぐ隣の屋上を目的地としていたが、強く踏み込めばもっと遠くへ跳ぶことができるはずだ。ならば、次は全力でやってみよう。幾度かの経験で、青年はそのような手応えを得ていた。このまま総武線沿いに東へと跳んでいけばいいはずだが、安心できる場所はまだまだ遠い。体力が持つのか不安だったが、そもそもこの奇妙な力の限界というものがわからない。だから彼は、ただ次の着地先を探すしかなかった。

奥平隆昌、二十三歳の彼は七人の同僚と共に、歓楽街である東京都新宿区歌舞伎町の街明かりに照らされていた。幹事を務めた五月の呑み会も無事に終えることができた。まだまだ呑み足りないこの七人と共に、二次会の店を探していた彼は適当な看板を求めて顔を上げた。

我が目を疑う。そんなことは大人になってからは経験したことがない。エプロン姿の青年が、大きく黒い塊を抱えて宙を舞っている。ああいったのはパルクールとかいう競技だったっだろうか。それにしてもおかしい。人はあんなに軽々と跳べるはずがない。見たままを自分の知っている理には当てはめられない。アルコールの影響で何かを見間違えたのだろうか。「奥平〜! 酔っ払ったんか?」わずか先を行く同僚たちがそう叫んできた。今夜は酒に強いところを見せてやる。そんな啖呵を切っていた彼だったから、慌てて七人の元に向けて駆け出した。目撃してしまった異常は頭の隅に追いやってしまおう。あれはどうでもいい、二軒目探しが大切だ。そのような結論に至った奥平隆昌だった。

夜の歌舞伎町で金庫を抱えたエプロン姿の青年が跳ぶ姿は、ゲームクリエイターとして新たな開発会社に転職したばかりだった町谷良子の目にも飛び込んできた。リビングのノートパソコンで彼女が見ていたのは動画配信サイトの、歌舞伎町の様子を定点カメラで映すライブカメラの映像だった。五月二十二日の午後十一時過ぎのことであった。巻き戻しができない動画だったため、もう一度確かめる術はなかったが、確かにカメラの対面にあるビルの屋上を跳ぶ何者かを見た。ゲームの中ならあり得るが、現実では辿りつけない跳躍距離である。既にカメラのフレームから消えてしまったのでその姿を追うことは叶わなかったが、配信動画の視聴者の中に同じ異常事態を目撃した者はいないだろうか、そう考えSNSで検索をしてみたところ、期待していた結果は得られなかった。そもそもこの動画自体、同時視聴者が六十人しかいなかったので、それなら自分が書き込もうかとも考えた。しかし本名のアカウントしかない上に証明しようのない目撃談を投稿したところで、明日にはスタジオのスタッフたちからからかわれるだけだ。それよりも優先するべきは、締め切りが迫っている新しい企画のプレゼン資料の仕上げである。モヤモヤとした気分のまま、町谷良子はブラウザを閉じた。

金庫を抱えた青年がこの夜スタート地点として跳んだのは、歌舞伎町にある五階建ての細長い雑居ビルだった。全ての階がひとつのフロアしかなく、最上階は『カルルス金融』という金融業社が賃貸契約を結んでいた。

入り口近く、そこから最も遠くの壁の傍、そして『社長』と書かれた札が置かれた机の下、そのそれぞれに男が倒れていた。いずれもが血の池の主となっていて、息をすることもなく彼らの時は永遠に止まっていた。

三揃いの灰色のスーツを着た青年が、ハンカチで壁を拭いていた。革手袋をした人差し指でときどき眼鏡を直しながら、机や床も熱心に、念入りに拭いていた。途中、倒れていた屍のひとつを跨ぐこともあったが別段気に留めることもなく、拭くことを続けた。

ここまで平然としていられるとは。血の臭気にも慣れてしまうとは。頬を赤く腫らした眼鏡の青年は、右手を熱心に動かしながらも自身の順応性の高さに感心してしまっていた。

これは彼にとって極めて重要な清掃だった。根こそぎ証拠を隠滅しなければ、今夜以上の絶望が訪れるだけである。ここで起きた凄惨な事案について、決して容疑の目を向けさせてはならない。三人の被害者の身元から考えると、当局の目はおそらくこいつらの同業他社か、自分もよく知る類似した稼業に向けられるとは思うが、手を抜くことは許されない。

最後に、床にあった血混じりの足あとを拭き取り、青年は作業を完了させた。ポケットからバイクのキーを取り出した彼は、それをじっと見つめた。「ヤマダ、マサカズといったな。アイツ、なんなんだ、一体」そう呟いたその口元は、ごくわずだが緩んでいた。

東京都の東の端、江戸川区の小岩駅から徒歩で東に二十分ほどの江戸川近くの住宅街の路地裏に、金庫を抱えた青年が舞い降りた。日付はとっくに変わってしまった深夜である。この不思議な力はここまで持ってくれた。そう安心した彼は『江戸リバーサイドハイツ』という三階建てのアパートの外付け階段を上っていった。三階の角の部屋に入り、抱えていた金庫を床に下ろすと、青年は敷きっぱなしだった布団に倒れ込んだ。すると、カチャリ、という小さな金属音が六畳のワンルームに鳴った。

「もうダメ。活動限界ってやつか。限界になると、鍵、勝手に外れんだ」

そう言うと、彼はデニムパンツのポケットからひとつの鍵を取り出した。それは、ロッカーなどで使われている様な小さくありふれたものだった。

「あのダテ先生って人、あのあとどうしたんだろう」

最後にそう呟くと、青年は鍵を握りしめたまま深い眠りに落ちた。

青年、山田正一にとって、この鍵こそが今夜の地獄から脱出できた唯一の手段であった。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter2

地獄としか言い様のなかったあの夜から六日前、東京都と千葉県を隔てる江戸川からほど近い草むらの中で、山田正一は呆然としていた。つい先ほどまであの川を潜っていたはずなのに、ちぢれ毛の髪や指先まで水滴ひとつ垂らしてはおらず、コミックのキャラクターがプリントされたTシャツやデニムパンツも乾いたままだった。

この三日間、毎日仕事を終えた夜、マサカズはある実験を続けていた。彼はポケットから南京錠を取り出すと、鍵を外した。

「すげぇ、水中戦もできんのかよ。無敵じゃん」

手にしていたロッカーキーは、この夜から四日前に突然、なんの前振りも心当たりもなくマサカズのポケットに入っていた。

バイト先のロッカーのそれと全く同じ形をしていたから、記憶にないうちにスペアを受け取ったのだろうか。それとも同僚の誰か、あるいは店長がいつの間にかポケットに入れたのだろうか。いずれにしても覚えというものが微塵もない。少しばかり気持ちが悪いが鍵があまりにも凡庸な見た目だったため、明日にでも職場で尋ねればいいだろう。アパートの自室でそんな答えに至ったマサカズは、スマートフォンで本日更新のウェブトゥーンを読むことにした。

翌日、マサカズはこの心当たりがない鍵が自分のロッカーのスペアキーなのかどうか試してみることにした。小岩駅構内のショッピングセンターの書店、『イマオカ書店』がマサカズの職場だった。アパートからは徒歩で二十分ほどで通勤の便もよかったのが応募の動機であり、採用され、アルバイト勤務を始めてから半年ほどが経っていた。

細長く狭いロッカールームまでやってきたマサカズは、昨日手に入れた鍵を自分のロッカーの鍵穴に差し込み、いつものようにそれを回してみた。九十度まで捻ったその瞬間、マサカズは全身にうっすらとした痺れを感じた。扉を引くと、鈍い摩擦音と共に勢い良く開いた。

違う、鍵が適して開いたのではない。強引に、力尽くで扉は開いてしまったのだ。ロッカーを閉ざしていた金具の部分がぐにゃりと変形していたので、マサカズはそう理解した。気がつけば腕に力が漲っている。この腕力でロッカーの扉を壊してしまったのか。もちろん、そのような怪力が自分にあるはずもない。鍵を回したそのときから、不可能を可能にできる力が備わった。そうとしか考えられない。急な異常事態にマサカズは恐れをなしつつ鍵を引き抜いてみると、今度はすっと身体中に寒気が走った。何やら力の滾りが消えてしまったようでもある。

もう一度、鍵を扉の鍵穴に差し込んで回してみると、再び痺れが走った。両腕両足、胸や背中までも波打つように震える。これはひょっとすると増しているのは腕力だけではないかもしれない。

そして再び抜いてみる。またもやひんやりとして震えが止まる。これはつまり、ビデオゲームの操作の様に、自分の意思で現象のオンオフを切り換えられるのではないだろうか。段々と面白く思えてきたマサカズが何度か鍵を抜き差ししていると、「山田さん。おはようございます」と背中から声をかけられた。彼は抜いた鍵をポケットに入れ、振り返った。挨拶をしてきたのは七浦葵という、ショートカットで眼鏡を掛けた小柄な女性だった。彼女は三ヶ月前に入店したマサカズとは八歳年下の、今年二十歳になる新人のアルバイト店員だった。

「おはようございます、七浦さん。まいったよ。ロッカーさ、鍵壊れててさ」

壊れた扉を開け閉めして、マサカズは苦笑いを浮かべた。

「古いですものね、それ。店長に報告ですね」

「あ、ちなみに僕が壊したわけじゃないよ。たぶん」

「たぶんって?」

「あ、いや、どうなんだろう」

後輩ととりとめのないやりとりをしながらもマサカズは興奮していた。この鍵をきっかけとして自らにもたらされた現象をもっと試してみたい。結果しだいではできることの可能性も広がり、何よりも面白そうで仕方がない。

マサカズの前で、七浦葵は不思議そうに小首を傾げていた。仕事の覚えが遅く、店長に叱られることが多いため何かと自分を頼ってくれる、この小さな後輩とのやりとりはそれなりに楽しかった。しかし彼女には既に彼氏がいるらしく、関係性の進展は望めそうにない。それより、今は鍵だ。マサカズはポケットに手を突っ込み、小さなそれを握りしめた。

まず解明するべきは、このロッカーキーの正体である。実際のところ鍵を捻っても金具が動く音もせず、扉は力任せに壊れる形で開いてしまっただけだ。となると、これ自体はあのロッカーに適した鍵ではなかったわけである。しかし適合しない鍵など、そもそも差し込むことが自体ができなかったはずだ。なのに捻ることまでできてしまった。そうなると、そもそもこれが鍵なのかどうかも怪しい。仕事をこなしつつ、マサカズはポケットに入れた不可思議な存在のことばかりを考えていた。

その日の仕事を夜に終え、自宅アパートまで帰ってきたマサカズは、例の鍵をアパートの自室の鍵穴に差し込み、それを回してみた。すると、職場のバックヤードで感じた、あの痺れから始まる全身への滾りが確かに認められた。

「カギ穴ならなんでもいいんかーい!」

鍵を抜いたマサカズはそう小さく、嬉しそうに呟いた。

その翌日の夜から、マサカズはこの説明ができない機能を持った鍵とそれが生じさせる力について、実験をしてみることにした。まずはいつでも試したいという理由から、近所の金物屋で南京錠を購入した。鍵穴はわずかに小さかったものの、驚くほどすんなりと差し込められ、あの現象が発生した。そこからは何ができるのか、どこが限界なのかの見極めである。

どうやら、尋常ではない腕力と脚力が身についたのはわかった。腕力は駐車していた大型トラックが垂直になってしまうほど持ち上げることができ、脚力は一度の跳躍で江戸川を東京側から千葉側の河原にまで達するほどだった。破壊力については家にあったダンベルで試してみることにした。金属製のそれを握りつぶし、拳で折れ曲げさせると、購入してから五年の間ほとんど使っていない変わり果てたトレーニング器具に、彼は少しばかり申し訳ない気持ちを抱いてしまった。痛みを耐える力に対しても試してみようとも考えたが、こればかりはいい方法が思いつかなかった。試しに自分で自分を殴ってみたが、これはいつも通りの痛みがあった。腕力自体は上がっているはずなので防ぐ力も向上しているようには思えるが、外部からの暴力を確実に試す手段は見つからなかった。

そして三日目のこの夜は、江戸川での水中実験だった。十分ほど川の中で過ごしたのだが、驚くべき事に水中であるのにもかかわらず呼吸ができ、濡れることもなかった。つまり、この力は目に見えないなにかを纏っているということになる。おそらくだが、火の中や煙の中でも平気だろう。

わずかな実験期間の中で、鍵の力のデメリットも判明していた。力を使ったのち、鍵を抜くとひどい疲れが生じることである。疲労の度合いは実験中の運動量や体調にも比例していて、昨日の脚力実験では風邪気味のなか河原で全力疾走したり、江戸川越えの跳躍を繰り返したりしたところ、突然目眩を覚え草むらに倒れ込み気を失ってしまった。巡回中の警官に起こされ、朝日のもと着の身着のままバイト先に向かったのは今朝のことであり、後輩の七浦葵に遅刻をからかわれてしまった。

三日間に渡る実験で、マサカズはこれ以上力の研究をするのは難しいと感じ始めていた。夜な夜なダンベル相手に暴力を振るったり、江戸川を跳んだり潜ったりなどといった奇行めいた行為は自室や人気のない深夜を狙って行ってきたが、昨日の警官の件もある。試すことを繰り返すうちにいずれは誰かに目撃され、最悪の場合動画配信で晒される可能性さえもある。鍵の力はまだ天井を見せてはいないように思えるため興味はあるのだが、ひとまずここで止めておこう。

大前提として、鍵の力は自分だけの秘密にしておきたかった。他人に知られれば政府に通報され、よくわからないが何らかの公的機関に取り上げられる。そして自分自身もどこかの研究機関に送られ、人体実験をされる恐れもある。なんの根拠もなく漠然とはしていたが、秘密の公開は恐ろしい結果しかもたらさないような気がする。ともかく、鍵の力でできることはなんとなくだが判明した。今夜の晩飯はコンビニで買っていこう。背を丸めて江戸川の河原を歩きながら、マサカズはスマートフォンで電子マネーの残高を確かめた。

鍵の力はある程度理解できた。そうなると、次はその使い道である。この力はダンベルを握りつぶし、一級河川も軽々と跳べる。少年漫画に登場するヒーローキャラクターで言えば、いわゆる近接パワー型と定義してもいいだろう。能力を使ったあとの疲労が弱点だが、それもヒーローらしくてそれっぽい。注意していればカバーできるだろう。これで人助けでもして稼げる手段はないだろうか。書店での仕事をこなしながら、マサカズは力の使い道について考え続けていた。

ところが、いくら考えても思いつかなかい。難しいのは秘密を保ったまま、という点である。稼ぐという意味において手っ取り早く考えるのなら、犯罪行為への利用が近道だ。

例えば強盗だ。夜に宝石店に乱入して貴金属を根こそぎ奪っていく……で、そこからどうする? 貴金属を転売する? お店で? ネットで? いやいやそれ以前だ。そもそもなんで強盗なんてしないといけない? 我ながらあまりにもひどい選択肢だ。新刊漫画の単行本を空いた本棚に入れながら、マサカズは首を振った。違う、今でも普通に生きていけるんだ。犯罪者になんかなりたくない。力がもたらす誘惑をすぐさま拒絶したマサカズだった。

週末の夜、マサカズは新宿の歌舞伎町を訪れていた。この、なんとなく悪そうな連中がはびこっていそうな街で力の使い道が見つけられないだろうか。多くの人々が行き交う賑わいの中、彼はそんな淡い期待を高めていた。

ここは歌舞伎町でも特に治安が悪いと報じられている、シネコンが入ったビルを中心とした界隈だ。ここで事件が起きる様な気がする。確かネットのニュースでもいくつかの事件を見た覚えがあるし、ここを舞台のモデルにしたヤクザたちの抗争を描いたビデオゲームがあったような記憶もある。人助けや強盗の阻止に鍵の力を極秘のうちに使えれば、人を悲しませずに済ませられる。街の治安を守ることは力の使い道としてとてもふさわしい。

例えばこうだ。女の子とかが悪い大人に乱暴されそうになる。事情はわからないが。それをバレないように注意して鍵で助ける。女の子はとても感謝する。そしてその子にこう告げる、「キミみたいな若くて可愛い子がこんな危ない街にいちゃあいけない。早く家に帰ってご両親を安心させなさい」と。すると女の子は突然泣き出す。

「帰る家なんてないんですぅ! あんな家! あんな親!」

「おやおや、どうやらワケありってやつか? なら、僕のところにこないか? 狭いワンルームだけど」

「いいんですかぁ!?」

「もちろん、だって、可哀想な子を放っておくなんてできないだろう」

「行きます、行きます! 転がり込みまーすぅ!」

「よし、そうと決まったら、まずは涙をお拭き」

我ながら不毛なシナリオだと思いながら、マサカズはうつつを抜かしていた。すると、右の手首を唐突に掴まれた。彼は反射的に身を引いた。

「…………」

手首を掴んだまま、ひとりの少女がマサカズを睨みつけていた。歳はおそらくは十代、ピンクのブラウスにミニスカート、リュックを背負っていて年相応の可愛らしい身なりだが、何か違和感がある。その正体をマサカズはすぐに察した。着ている全ての衣類が薄汚れているのだ。遠目では気づかないが、ここまで近くだとよくわかるし、何やら嗅覚を刺激する生々しく嫌な臭いもする。自分にも覚えがある、これは一週間以上風呂に入っていない体臭というやつだ。無職時代に経験がある。

マサカズは突然の予期せぬ事態に怯え、恐る恐る「は、離して」と要求してみたところ少女は手を離した。

「プチ八千、ゴあり一万五千」

呪文のような言葉を、少女は嬉しそうな様子でマサカズに放った。言葉の意味はわからないが聞き返す勇気も湧いてこないほど、少女の態度は堂々として一方的に感じられた。手首が自由になったマサカズは引き攣った硬い笑み浮かべると、対する少女はため息を漏らした。

「選り好み?」

「は、はい?」

戸惑ったままのマサカズに、少女は彼の向こう脛を軽く蹴った。

「あんな、お前結構イケメンだから、こんなん突っ立てたらウチ的なのぎゃんぎゃん寄ってくるよ。やる気ナシって迷惑なんですけど」

そう言い捨てると、少女はマサカズの前から立ち去り、千鳥足の若いサラリーマンに駆け寄っていった。

恐らくだが、ここで鍵の使い道は見つけられない。見知らぬ少女から得体の知れないやりとりを持ちかけられ、それに圧される様な未熟な自分では、この街に巣くっていてくれるはずの悪に辿り着くことなど不可能だ。そう思い至ったマサカズは、困惑のまま新宿駅に引き返した。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter3

歌舞伎町での活躍を断念して二日経った月曜日、マサカズはいつものように書店でのアルバイトに励んでいた。超人的な力を得ても日銭を稼がなければ、アパートの家賃も支払えず食っていけない。結局のところ、現状とは偶然拳銃を手に入れたようなものであり、それは使い道に困る力でしかなかった。

バックヤードで午後の休憩をとっていたマサカズは、店長に呼び出され事務室までやってきた。

「山田君、あんまり待たせるのはね、よくないよね」

椅子に座る店長の小坂は三十代半ばの男性で、マサカズにとっては少々小言の多い苦手な相手だった。休憩中の呼び出しにも関わらず、ひと言目がこちらへの不満というのもいささか腹立たしく思える。マサカズは「はぁ」と力なく返事ともつかない声を上げた。

「あのね、本社からね、秋にね、山田君を正社員にね、迎えるのを検討してるって連絡があったんだ」

告げられた内容に、マサカズは少しばかり驚かされてしまった。

「正社員? 僕が?」

「君のね、あのね、“店員さんのオススメ漫画”の売り上げがいいし、実際そのあと“書店大賞”とか、“このコミックがすごい!”とかにもノミネートされてるし、先見の明? わかんないけどおかげで売り上げいいしね。あとあと、こないだ君が出してくれた、クリーンワーク提案も本社から評価されてね。これで納得?」

たたみ掛けるような店長の説明に、マサカズは戸惑ってしまった。『店員さんのオススメ漫画』とは、マサカズたち店員が推奨する漫画を、特設したコーナー配置するというもので、漫画を愛好するマサカズにとってその目利き発揮する機会でもあった。そしてクリーンワーク提案とは、このイマオカ書店を経営している本社がアルバイトも含めた従業員たちに募集した、今後の働き方への意見や提案である。マサカズが応募した提案の内容とはパワハラやモラハラの根絶、労働の従事者のメンタルや体調をできるだけ考慮する、といった実にありふれたものであった。

「今とどう違うんです? 正社員になると」

「あれ? 山田君って過去イチ正規雇用経験なかったっけ?」

「ええ、ですけど、一応」

「雇用期間が無期になるし、月給になるしボーナスも出るし、社会保障ももっと良くなるし、いいこと尽くめだね」

ようやく驚きや戸惑いが消え去ったマサカズは、深々と頭を下げ、「あ、ありがとうございます」と礼を言った。

「まだ正式決定じゃないけどね、山田君ぼちぼち契約切れるしね。正社員になりたいなら、一応契約継続してくれない?」

「もちろんです!」

これまでの働きぶりや、積極的な姿勢が認められたということか。推薦漫画の精度が高いのは最新の漫画に精通しているからであり、そもそも採用の決め手ではあった。正直なところそれら新作は違法アップロードサイトを通じて読んでいたため、人に誇れるような知識やセンスではない。正社員になって生活が安定してからは正規のルートで漫画を購入して償っていこう。そんな身勝手な贖罪をマサカズは誓った。

「山田さん、正社員になるんですって?」

再び休憩室に戻ったマサカズは、同じく休憩に入っていた後輩の七浦葵から声をかけられた。

ソファに腰掛けたマサカズは、テーブルの上にあった梅味のキャンディを手に取ると、それを口にした。

「山田さんのオススメ、的確ですものね。本社からの評価もそりゃそうだ、ですよ」

マサカズの対面に座る七瀬は、少々興奮気味にそう言った。違法な手段で漫画への知識を蓄えていたマサカズは後ろめたさもあり、「ま、まぁ……そうね」と、歯切れの悪い返事しかできなかった。

「わたしもいつか正社員になれればいいけど、ムリかなー? トロいしミスばっかりだし」

「いやまぁ、そうだね、マジメにコツコツやっていれば、いずれはなれるかも」

「ですかね? わたしも山田さんみたくなれますかね?」

電灯の灯りで眼鏡を光らせ、期待を込めた笑みを向ける後輩にマサカズは照れくささを感じ、チリチリの頭をひとかきし、他愛のないやりとりを続けて間を持たそうと思った。

「七浦さんは、どこ出身だっけ?」

「葛西です。あ違った、出身か。実家は千葉の勝浦ってとこです」

あまり馴染みのない地名だったため、マサカズは次の言葉に詰まってしまった。

「山田さんは?」

「あ、僕は栃木の芳賀ってところ」

「いつこっちに?」

「高校まで地元で、就職で上京って感じ」

「どこに勤めて……あ、ごめんなさい、ぐいぐいし過ぎだ、わたし」

ぶるぶると小さく頭を振る彼女を、マサカズは可愛らしいと感じた。

「別にいいけど、勤めたのは四ッ谷にある教材販売の会社。超絶ブラックの」

「教材、販売?」

七浦はキョトンとした表情を浮かべ、小首を傾げた。おそらく業務内容の想像がつかないのだろう。七浦の反応からマサカズはそう思った。

高校を卒業後、教材販売の会社に営業職の正社員として雇用されたマサカズだったが、そこでは販売ノルマ達成のためなら鉄拳制裁まで行われるという、現代においては時代錯誤の指導方針をとっていた。彼がその鉄拳に晒されることはなかったものの、殴られ、過酷な残業で心身共に傷ついていく同僚を見るに見かね、入社半年後には会社の惨状を労働基準監督署に通報した。しかしその行為は被害者であるはずの同僚の密告によって経営側に知られることとなり、マサカズは退社を余儀なくされた。それ以来、若干の人間不信に陥った彼は、非正規職を転々として今ではこの休憩室で飴をなめている。そのようなこれまでを思い出したマサカズは、暗鬱とした気持ちになった。

「どーしたんですか?」

七浦は身を乗り出し、マサカズの顔を覗き込んだ。距離の近さに戸惑ったマサカズは身を引き、思わず飴を呑み込んだ。

「あ、いや、アラサーなりの、ブルーな気分、とか?」

「でもでも、これから正社員じゃないですか」

身体を戻した七浦は、あっけらかんとした笑みをマサカズに向けた。

「あ、そうだね。確かに」

「これからですよ。そう、これから逆転ですって。まぁ、そうですね。山田さんしだいって感じですけど?」

「ああ、ありがとう、うん、逆転だね」

後輩のおかげで憂いが少しだけ晴れた。マサカズは気持ちを前向きにし、目の前にいる七浦という女性への好意を高めていた。彼女には彼氏がいるらしい。しかし、このやりとりから想定すると今後のワンチャンスがあるかもしれない。そんな期待まで抱きつつあった。

その日の勤務は夕方の十七時までだった。書店をあとにしたマサカズは、今日の晩飯をどうしようかと駅のショッピングセンターをぶらついてた。

あの休憩時間から、七浦葵の姿や声が頭から離れない。心配をして励ましてくれたのがとても嬉しい。もっと彼女のことが知りたい。いやいやそれよりも正規雇用の件だ。これについては栃木の両親に知らせなければならない。あの悪夢の教材販売会社を半ばクビにされて以来、両親はこちらの暮らし向きを心配している。晩飯のあと、電話でもしておくか。そんな結論に至ったマサカズは、駅前の牛丼店に入り、大盛りの牛丼を注文した。大盛りは贅沢だが、正規雇用へのご褒美ということにしておこう。紅生姜をたっぷり乗せた大盛りの牛丼にありついたマサカズはふと、あの鍵について考えを巡らせた。

使い道がない。と言うか。使うことによる秘密の露呈によって、不幸な事態にも陥りかねない。せっかくの正社員というチャンスを失うこともあり得る。一度はこの力を使って人助けや犯罪阻止といった、言わばスーパーヒーローになるという夢想もしていたが、危機や悪行に対してアクセスする手段などあるはずもなく、現実の壁はどこまでも高かった。

湯飲みを手にしたマサカズは、今もデニムパンツの尻のポケットに入っている半ば厄介者とも言うべきこの鍵を、今後は存在自体を無視し、封印することを決めた。

牛丼店を出たマサカズは、アパートに向かって歩き始めた。ここ小岩は駅周辺に飲食店や風俗店が立ち並ぶ、いわゆる歓楽街である。アジア系外国人が溢れ、昼から酒を提供する店もあり、時には日中でも小競り合いの揉め事やアルコールを起因とした無軌道な振る舞いで警官が出動することも多く、これまでに物騒な光景をマサカズは何度も見てきた。しかし十分ほど歩いてしまえば風景は閑静な住宅街に移り変わる。家や集合住宅が建ち並ぶ人気のない通りを、マサカズは歩いていた。

鍵は、今後万が一でも使うことがあるかも知れないし、さすがに捨ててしまうのはもったいなくもあるので、自室のどこかにしまっておこう。立ち止まり、ふと目を落としたマサカズは、職場のユニフォームであるエプロンを着けたままであることに気づいた。いつもなら退店の際にロッカーに収めておくはずだったのに、今日は考え事で頭がいっぱいでついつい仕事着姿のままの退店となってしまった。どうしよう、店に戻るかこのまま帰宅してしまうか。夕暮れのなか迷っていると、背後から「山田正一さんですか?」と、男の声がした。「はぁ」と返事をして振り返ろうとした次の瞬間、マサカズの目の前は真っ暗になった。何かを被せられた。なんで? 誰が? 疑問だらけだったが今度は強引な力で身体ごと引きずられ、横倒しにされ、後手にされた手首は何かで拘束された。この間、僅か数十秒である。考える猶予もないまま、マサカズはスライドドアが閉じる音を耳にした。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter4

「死んでるわ。コレ」

「おいおいおい、ちょっとカンベンしてくれよ」

「って、オメーがやりすぎたからだろ」

「え? いやだって、まさか」

「いいから内藤さんとこ連絡しろ」

「あい」

マサカズの耳に飛び込んでくるやりとりは、明瞭で単純だったが理解が追いつかず、頭の中にはまるで入ってはくれなかった。跪かされ、後ろに回された手首は結束バンドで拘束され、今の自分はまるでいつかテレビで見た中東のゲリラに拉致されたジャーナリストの様でもある。

マサカズは書店でのアルバイトからアパートに帰宅する途中、突然袋の様なものを被せられ、両手の自由を奪われ、車に詰め込まれ、この蛍光灯が灯る事務所まで連れ攫われてしまった。ここには彼も含めて六人がおり、それぞれ二つのグループに分類できた。脅す側と、自分たち脅される側だ。脅される側は手の自由を奪われ、一列に並ばされ跪かされていたのだが、マサカズの右隣にいる中年の男性は少し前、脅す側のひとりに拳銃を突きつけられ、膝で蹴り上げられ仰向けに倒れ、足先がピクピクと痙攣したのちピクリとも動かなくなってしまった。

早く深い呼吸を繰り返す。マサカズは少しずつだがわかってきた。蹴り上げられたアロハシャツを着た男はおそらく死んでしまった。動かなくなったサンダルのつま先を横目に、いま起きてしまったアクシデントを彼は整理してみた。しかし、死んでしまった者のグループになぜ自分が含まれているのかそもそも心当たりがなく、不可解でしかなかった。

「五百万、どーすんだよ」

マサカズの傍らに立っていたタンクトップを着た巨漢が、拳銃を手にしたポロシャツ姿の華奢な男をそう叱りつけた。男は「すんません」と詫びたが、巨漢は「すんませんじゃねーんだよバカヤロウ。ますらお、あとでカタきめるからな」と返し、男を軽く小突いた。

巨漢と華奢、そしてもう一人、先ほどからずっと無言で『社長』と書かれた札の置いてある席に着く、紫のカットソーを着た煙草をふかす小太り。この三人が脅す側に属する男たちだった。いずれもが強面の青年たちで、マサカズにとっては繁華街でたまに見かけたり、テレビの警察密着ドキュメンタリーやドラマで目にする、普段は付き合いのない類の者たちだった。

マサカズはこの状況をあらためて把握してみることにした。この数十分ほどの出来事でわかったことは、脅す側の三人は金貸し業者であり、隣で死んでしまったかもしれない男は債務者であるということだ。金貸し業といっても拳銃を突きつけ暴力を行使するような連中だ、銀行のようなまともな金融業者ではないのは明らかである。なぜ自分はこんな者たちに拉致されてしまったのか。動かなくなったサンダルの彼は本当に死んでしまったのか。人の死に際など五年前の祖父以来であり、殺害現場などもちろん経験がない。マサカズは目の端に入る足先に怯えつつ、ひどく困惑してしまった。「いいから借りたものは返せよ」「期限が過ぎてんだよバカヤロウ」「本物だぞ。サバゲとかのじゃねーんだよ」「どうやって返すんだよ。テメーの汚ぇ内臓なんか、誰も買わねーぞ」彼らは要求している内容の全てが物騒なのにも関わらず、言葉や表情に全く起伏が感じられず、ただ淡々と作業をこなしているだけの様でもあり、それが不気味でしかない。

「な、な、なんなんだよ。なんで僕がここに? お金なんて借りた覚えはないぞ」

恐怖を堪え、震えた口調でマサカズが疑問をぶつけると、“ますらお”と呼ばれた華奢なポロシャツが屈んできた。こいつはアロハシャツに膝蹴りを見舞わせたやつだ。マサカズは緊張を高め、目を合わせないようにした。

「山田正一だっけ、あんたウチ、カルルス金融に百万円借りてんだよ」

「え?」

「連帯保証人だっつーの。ハンコも押してんだろ? なにすっとぼけてんの」

ますらおは抑揚のない口調でそう言った。マサカズはようやく心当たりに辿り着いた。前のアルバイト先で同僚だったある女性に泣きつかれ、借金の連帯保証人になったことがあった。しかし、確か翌月には完済したと連絡があったし、そもそも金額も五万円で彼女には返済できるアテがあったから契約書に押印したわけである。そう、貸主は確かにカルルス金融という名前だった。風変わりな名前だったので憶えている。

こういった連中から借りたのか。半年で五万円が二十倍になるような契約だったかは記憶も定かではないが、事実を覆すのは容易ではないだろう。それにしても百万円などという大金があるはずもない。となるとこれから何をされてしまうのか。自分もこの男から膝蹴りを食らうのだろうか。ぶるぶると小刻みに震えるマサカズは額からとめどなく噴き出る汗を拭いたかったが、両手の自由も奪われそれも叶わなかった。

しばらくすると事務所に二人の男が入ってきた。いずれもがジャージ姿で屈強な体格をしており、マサカズは威圧感を覚えた。

「内藤さんには明日振り込むって伝えておいて」

巨漢がそう告げると二人は無言でうなづき、マサカズの右隣に倒れていたアロハシャツの男の足と頭を持ち上げ、それを事務所の外へと運び出していった。これはおそらく、『内藤さん』なるその道のプロに遺体の処理を依頼したのだろう。そう理解したマサカズはますます恐れおののいた。すぐ隣の他人が呆気なく死んでしまうなど、これは自分の知らない世界だ。たったひと晩を共にした女のせいで異世界に拉致され、結果によっては殺されるかもしれない。どうすればこの悪夢のような事態を切り抜けられるのか、マサカズが必死に考えを巡らせているとタンクトップの巨漢が、左隣に跪かされていたスーツ姿の青年にしゃがみ込んだ。

「じゃー、次は伊達先生な」

ダテ、と呼ばれた眼鏡をかけた青年はガタガタと強く震え、うめき声を上げていた。

「今日で八百万円なんだけどさ。どーすんの?」

「か、か、返します。必ず返します」

「じゃあ返してよ」

「…………」

「なに黙ってんだよ!」

巨漢が怒鳴ると、眼鏡の青年は顔を背け、咳き込んでしまった。すると、社長の札の席に座っていた男が初めて口を開いた。

「沈黙は俺たちの世界じゃイチバンムカつくんよ。だって、なんもならんし。アンタ喋りのプロなんしょ? ホラ、なんか言えや」

「登別社長、夏にはボーナスが出るんで、それで返済します」

「額、違うんよ。そのころには一千万よ。足りんのよ。差額はどーすんの? あんたも悪質だから、一括返済しかないんよ。あんだけ遊んどいて踏み倒すつもり?」

「そ、それは……」

「そーよ、伊達先生のお父さんも同業よね。勝ち組の」

「いや、ちょっと、父を巻き込むわけには……」

こいつらは、債務者に返済能力がないと判断した場合は親類にまで取り立ての手を伸ばす。つまり、自分の場合栃木の父に迷惑が及ぶ。それだけはダメだ。マサカズは俯き、歯をガタガタと鳴らした。

「さとくん」

登別社長に“さとくん”、と呼ばれたタンクトップの巨漢が眼鏡の青年のネクタイを掴み、強引に立ち上げさせた。登別はうっすらと笑みを浮かべた。

「お父さんに電話するんよ。あ、なんならこっちからかけるかぁ?」

「や、やめてください。それだけは」

涙混じりに懇願する青年を横目に見ながら、マサカズは最悪な展開を想定していた。隣の彼がどのような結果を迎えるかはわからないが、次は自分がこうなる。一方的な暴力に晒され、運しだいで殺されてしまう。契約内容もよく確認せずたった五万円だという思いから保証人になったがために、自分が返済能力のない底辺のアルバイターだったために。気がつけば、マサカズは頬を涙で濡らしていた。

「さとくん、先生に言うこと聞かせてくれるかなぁ?」

薄笑いを浮かべたまま登別社長は指示を出した。それを受け、巨漢は青年の頬を強く張った。それは二度、三度と続けられ、乾いた音と共に青年が吐いた血がマサカズの頬に飛び散り、涙と混じった。

このままでは、隣の彼は違法な暴力に晒され続ける。そして次は自分だ。なんとかしてここから逃げ出さなければ。あとのことはそれから考えよう。もう、なんの余裕もない。なら、取るべき手段はたったひとつしかない。ようやく覚悟を決めたマサカズは、後手に拘束された両手をお尻のポケットに突っ込み、鍵を錠に差し込み、それを回した。

痺れが走り身体中に滾りを感じたのち、自由を奪っていた結束バンドは枯れ葉のごとく呆気なく千切れ、マサカズは涙を拭い、立ち上がった。

三人の金貸しは想像していなかった事態にいずれもが困惑の表情を浮かべた。巨漢の“さとくん”は眼鏡の青年から手を離し、首を傾げながらマサカズに掴みかかろうとした。伸びてきた両腕を、マサカズは思い切り手で払った。身長百七十センチ足らずと二メートル近くの体格差だったので払いきれるものではなかったはずが、今のマサカズにはできてしまった。さとくんはラケットで打たれたピンポン球のように軽々と弾き飛ばされ、壁に激しく叩きつけられた。やりすぎてしまったか、そう感じたマサカズの背中に軽い衝撃と痛みが走った。振り返ってみると、ますらおが両手に拳銃を構え、銃口からは硝煙が生じている。信じたくないが、状況から考えるとどうやら撃たれてしまったようだ。ますらおは恐怖を顔に貼り付かせたまま、マサカズとの距離を詰めてきた。近距離なら射撃の結果が希望通りになるかもとの意図だろうか。命の危険を感じたマサカズは、荒い息で銃口を突きつけてきた華奢な男を、がむしゃらに不細工なフォームで蹴り飛ばした。男はサッカーボールの様に吹っ飛ぶと、入り口に叩きつけられ、ガラス戸には亀裂が生じた。

マサカズが振り返ると、登別はガタガタと震えながら拳銃を構えていた。銃弾を肩に受けながら、マサカズは社長の机に詰め寄った。

「先に手を出してきたのはあんたたちだろ!? 拳銃とかあり得ない! 早く救急車呼べよ!」

強くそう叫び、脅すために大きな音を立てようと机を押したところ、それは登別の腹部を強く圧迫し、壁に挟まれてしまった彼は顔を引き攣らせ強く吐血し、対面していたマサカズのエプロンを赤く染めた。意図せぬ結果にマサカズが「ごめんなさい!」と叫びながら慌てて机を引くと、登別は机の下に力なく崩れ落ちた。

制御しきれない力で瞬く間のうちに三人をノックアウトしてしまった。これは望んでいた結果だったのだろうか。困惑しながらもマサカズは、蹲っていた眼鏡の青年の結束バンドを千切った。

「あ、う、あ、うう……」

立ち上がった青年はただ呻き、マサカズを見つめるばかりだった。マサカズは引き攣った笑みを向け、混乱を深めていた。

数分ほど、二人は呻きと引き攣りを向け合っていたが、革手袋をした指で眼鏡を直すと、青年は咳払いをした。

「後始末をする。あんた、もしかしてあの金庫を運び出せるか?」

青年は事務所の隅、登別の机のすぐ傍らに置かれていた金庫を指さした。アレはますらおが拳銃を取り出したものである。「た、たぶん」マサカズはそう返事をした。

「なら持っていってくれ。アレには重要書類が入っているはずだ。他の名簿とかは俺の方でやっておく。もし金庫を……いや、さすがにそれはムリか」

「ちょっと待ってください。それって泥棒じゃないですか。あと警察とか病院とか、先にやることが……」

マサカズがいい終わらぬうちに、青年は右の掌を突き出してきた。

「その辺は俺に任せてくれ。俺とあんたにとって、今の状況下でできうる最善の提案をしているつもりだ」

「いや、でもいくらなんでも泥棒はムリですよ」

「中身は債務契約書のはずだ。以前保管するのを見たことがある。そこには俺や連帯保証人であるあんたの名前も記されている。だから、その証拠を隠すしかない」

「隠すって、今夜のこれを僕たちとは関係なくしてしまうってことですか?」

「そうするしかないだろ! 過剰防衛で三人も大ケガさせてるんだ。いくらこいつらがヤミ金でもあんたは実刑を免れないんだぞ。軽い気持ちでなった連帯保証のせいで、刑務所入りして一生を棒に振りたいのか!?」

青年の剣幕にマサカズはすっかり気圧されてしまい、仕方なく金庫を抱え上げた。

「問題は、監視カメラか……」

そうつぶやいた青年に、マサカズは首を振った。

「跳んで行きます」

「跳ぶ?」

先ほどまで晒されていた暴力への恐怖はまだ消えてはいないし、今では自分がやってしまった暴力にも怯えている。マサカズはいち早くこの場から去りたかったため、事務所の窓を開け何歩か後ろずさりをした。周囲を見渡すと、登別だけではなく、巨漢と華奢な二人も吐血しているらしくいつの間にか血だまりの元にいた。

三人を殺してしまったのだろうか。だとすれば、この悪夢を地獄にしてしまったのは自分だ。しかし、やるしかなかった。マサカズは忸怩たる思いのまま、助走をつけて窓の外へ跳んだ。眼下には、つい二日前に力の活用を諦めた歌舞伎町の繁華街が広がっていた。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter5

これは、映画やドラマでしか見たことがない量の札束だ。マサカズは顔を顰め、そのひとつを掴み取った。

あの、初めて鍵の力を人間に対して使ってしまった夜、アパートまで戻ってきたマサカズは、敷きっぱなしだった布団に倒れ込み、翌日の夕方になってようやく目を覚ました。せっかくの休日をムダにしてしまった彼が真っ先に試みたのは、ヤミ金から持ち去った金庫の中身の確認であり、それは鍵の力によって強引に達せられた。眼鏡の青年が言っていたように、中には債務契約書が入っていたのだが、同時に大量の札束も保管されていた。正確な総額はわからないが、おそらくは数千万円はあるだろう。傷害の上、大金の強奪という罪を背負ってしまった。理不尽で圧倒的な暴力に晒され、あの事態そのものから逃れるために行った結果ではあったが、大金を得た喜びなど全くなく、犯罪者となってしまったことにマサカズは恐れしか感じていなかった。これからどうしよう。警察に自首するという道が最も真っ当ではある。だが、あのダテ先生と呼ばれていた青年が言っていたように、あのような命の扱いを淡々とやりとりをして暴利を貪る連中のせいで刑務所に入れられるのは、今ひとつ納得ができない。それに、あの夜の状況をつまびらかに説明した場合、鍵の秘密についても警察に知られてしまう。いや、刑務所に入れられる時点で鍵も失うのだから、そこは気にする点ではないのか。マサカズはひどく混乱してしまい、その日は一食も口にすることができなかった。

それでも日常は訪れる。どうするべきかの答えは出なかったが、予め何をするかは決められていたので、マサカズは翌日、アルバイトのため書店に出勤していた。昼の休憩中、マサカズは店長に呼び出され事務室を訪れた。

「山田君、こないだの件ね、アレ白紙ね」

唐突な切り出しに、マサカズは頷くことなく返事の言葉も出なかった。

「だからさ、正社員って件、アレ白紙ね」

そもそもが正社員採用の可能性についてはマサカズにとって降って湧いたかのような話だったため、彼は「はぁ」と気の抜けたような言葉しか返せなかった。

「でね、多分なんだけど、今の契約も次ので最後になりそうなの」

つまり、年内にはここでの職を失う。そう理解したマサカズは目を細め、アパートにある札束を思い浮かべた。

「いやね、チェーン全体の経営がキツくなってきたのよ。今ってみんな電子でしょ? ウチみたいな本屋はどこも苦しくてね。まだ閉店にならないだけマシなんだけどね。ごめんね」

最後の“ごめんね”がひどく早口で、形式だけの謝罪であることは明らかだった。マサカズは小さく頭を下げ、事務室から休憩室に戻った。

「山田さん、何でした?」

ソファに座って弁当を手にした後輩の七浦葵が声をかけてきた。

「正社員の件、なしだって。それと、次の契約で最後になりそうだって」

マサカズの言葉に、七浦は弁当箱を机に置き、目を丸くした。

「じゃあ、わたしも次でクビ?」

マサカズは疲れ果てた様子で七浦の対面に座った。

「知らないよ。七浦さんがどうなるかは」

「だって、わたしなんかより全然優秀な山田さんがですよ? わたしみたくポンコツが残れるはずない」

「知らない。店長に聞けば?」

「やです。わたし、店長苦手ですし」

「そうだったの?」

「なんかあの人、わたしをジロジロ見るんです。その目付きがNGって言うか、うぇって言うか」

嫌悪感を隠さぬ表情と口調で、七浦はそう言った。マサカズにしてもあの店長は決して得意な相手ではなかったが、彼女から感じた拒絶は想像以上であった。

「ならさ、辞めて他行けばいいんじゃない?」

「仕事慣れてきたからダルいなぁ。できれば折り合いつけつつ、このままがラクかも」

「七浦さんは例えば将来の夢とかってないの?」

「あります。すっごい具体的なの」

今度は目を輝かせ、七浦は腕を組んで胸を張った。

「夢は小説家デビューしてアニメ化されて、推しの声優さんがキャスティングされることです」

「確かに、具体的だ」

「山田さんは推しの声優さんとかいます?」

「あ、いや、僕、あんまりアニメとか見ないから」

「えー!? あんなに漫画にお詳しいのに?」

「アニメとかドラマって、自分のペースで見れないのが、それこそダルくってさ」

「あー、なるほど。でも最近だと倍速もできますよ」

「僕の場合、遅く読みたいこともあるんだよ」

「はー、さすがに漫画読みの上級者は違いますね」

「小説、書いてるの?」

「ネットの投稿サイトで鋭意連載中です」

「なんての? 読んでみたいな」

「やです。男名義のペンネームなので身バレNGですし」

ストレートな拒絶に、マサカズはそれ以上の要求を諦めた。

「けどけど、興味をもってもらうのは嬉しいです」

後輩の喜びと屈託のない笑みに、マサカズは犯罪者という重荷と失職という危機から少しだけ気持ちが癒されるのを感じていた。

夜、仕事を終え書店をあとにしたマサカズは駅近くのラーメン店に入り、カウンターで醤油ラーメンを注文した。よく使っている店だったが今日は経路を変え、遠回りをしてしまった。いつもの道筋だと交番の前を通らなければならず、一昨日やってしまったことを考えると、なんとなくだが避けてしまっていた。

これからどうすればいいのか、考えがまとまってくれない。店の隅に接地されたテレビではニュースを流していた。内容は、もう一年以上続いている、はるか彼方の外国で繰り広げられている武力衝突についての報道だった。瓦礫の映像をぼんやりと見つめながら、マサカズはいずれ逮捕され、自分がこの番組で報じられるのではないかと思った。やはり、あの行動は間違いだったのだろうか。ダテ先生を見殺しにし、父に借金の返済をお願いするのが最適解だったのかもしれない。

ラーメン屋を出たマサカズは、家路につきながらスマートフォンを手にした。

「もしもし、俺、マサカズ」

電話した先は、栃木の実家だった。マサカズの実家は栃木県の南東部に位置する芳賀町という梨を特産品とする農地や工場が建ち並ぶ地域であり、マサカズの父は小さな町工場を営んでいた。

「仕事、年内で変えなくちゃいけないっぽいんだ。まぁ、なんとかするから心配しないで」

母親に現状を報告したものの、どうしても一昨日の件については打ち明けることができなかった。母と話をしながら、マサカズは段々とどうにでもなれ、という投げやりな気持ちを膨らませていた。

どうにも気分が悪い。アパートに帰ってきたマサカズは、救いを求めるような気持ちで後輩の彼女の笑顔を思い出した。ハッキリと端的に自分の気持ちを表してくるあのような子と付き合えたら、毎日はさぞかし起伏があり、精神的に豊かな生活を送れるだろう。しかし、明日にも傷害と窃盗の罪で逮捕されるかもしれない。そもそもあの夜の事件については発覚されているのだろうか。そう思ったマサカズはニュースサイトにアクセスしてみた。

歌舞伎町の金融店に強盗、経営者を含め三名が死亡

その見だしに、マサカズはスマートフォンを床に落とした。

死んでしまった。殺してしまった。自分が、この手で、あの三人を。自分が、殺した。

マサカズはその晩一睡もできず、アルバイトも休みをもらい、アパートで布団にくるまりただ震えていた。いや、アレは正当防衛だ。ダテ先生は過剰防衛と言っていたけど、アロハシャツの男のように殺されていた可能性があったはずだし、銃弾を二発も受けたのだ。ああするしかなかったのだ。いや、連帯保証人になったのは事実だし、たとえ法外な金利だったとしてもあの夜はなんとか凌いで、テレビとかでやっている借金専門の法律事務所に相談して正当な金利で返済するという道もあったはずだ。マサカズの中で、二つの相反する考えが交互に繰り返し押し寄せていた。

それでも日常というものは避けられない。一日休んだのち、マサカズは書店に出勤し、職務に就いていた。そろそろ六月のお薦め漫画を決めなければならない。今度は違法アップロードではなく、正当な手段で選ぶことにしよう。法を破った強盗殺人犯として、せめてそれぐらいはしなければ。翌日もマサカズは仕事に没頭した。忙しければ考えごとの余裕もなくなる。夜は酒を呑んで寝てしまう。そんな二日間だった。警察の手はまだ伸びてこない。だが、日本の捜査機関は世界に誇る優秀さだと聞いたことがある。少しずつ覚悟を決めつつあったマサカズだが、それでも自首という勇気は湧いていなかった。

その日の仕事を終えたマサカズは、家路についていた。すると目の前に紺色のスーツを着た手ぶらの中年男性がやってきた。髪はオールバックでネクタイはしておらず、黄色のワイシャツは第二ボタンまで外されていた。「山田正一さんですよね」

見も知らぬ者に名前を呼ばれる。あの地獄の夜のように。マサカズは腰から首まで固まらせ、膝をガクガクと震えさせ、「やだ」と漏らした。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter6

マサカズは九階建てのマンションの屋上に着地した。すぐ近くには首都高があり、あちらに着地していれば誰かの目に捉えられていただろう。だからここは我ながらベストな着地先だと思う。屋上の防犯カメラも自分に対しては明後日の方向を向いている。六本木という繁華街にやってきたのは初めてだったが、今夜の目的は飲食や遊びではない。吉田と名乗るオールバックの男から依頼された用事を済ませるためだ。

正義のヒーローと見込んで、悪の一味を倒してくれ。小岩駅前の喫茶店で、吉田は熱心な口ぶりでそう語ってきた。昨日、自宅アパートの近くで名前を呼ばれたときには、また拉致されるのか、あるいは遂に警察が突き止めてきたのかと怯えきってしまい、その場から逃げ出してしまいたがったが、吉田の接触してきた目的はそのいずれでもなかった。慎重に言葉を選び、探るようなやりとりをしてみたところ、対するオールバックのこの男はあの夜、カルルス金融において自分が銃弾をものともせず、あっという間に三人を殺害したことを知っていた。しかしどうやら超能力が鍵によって発動するということまでは知り得ていない様である。

「カルルスの登別なんてね、ありゃ金貸しの中でも平気で殴る蹴る、おまけに拳銃を突きつけるような武闘派の外道ですよ。生きてる価値なんてこれっぽっちもない。山田さんが成敗してくれたおかげで、救われる人は大勢いるんです。すばらしい! 僕はですね、拳銃にも真っ向から立ち向かう山田さんに、すっかり惚れ込んでしまったんですよ」

グラスに注がれたトマトジュースを前に、吉田は熱を込めた口調で訴えてきた。

「でね、まだまだ世の中にはあんなド外道の悪党がわんさかいるんですわ。山田さんの正義の力で、ちょっとそいつらをこらしめてもらえればなって、そう思ってお声がけをしたしだいで。段取りさえお任せいただけたら、あとは山田さんは、ちゃちゃっとやってくれましたら、それはもう」

ペラペラと調子よくお喋りをする吉田に、マサカズは警戒を緩めなかった。

「なんで僕があそこに住んでるって知ってるんです?」

そう問うと、吉田は表情を消し、静かにゆっくりと「そりゃ、わかるでしょ」と呟いた。

何者かはわからないが、力を見込まれ、それで悪党を倒して欲しいとのお願いだった。秘密を知られているということもあったためマサカズは吉田の依頼を断れず、六本木のマンションの屋上で次の跳び先を探していた。

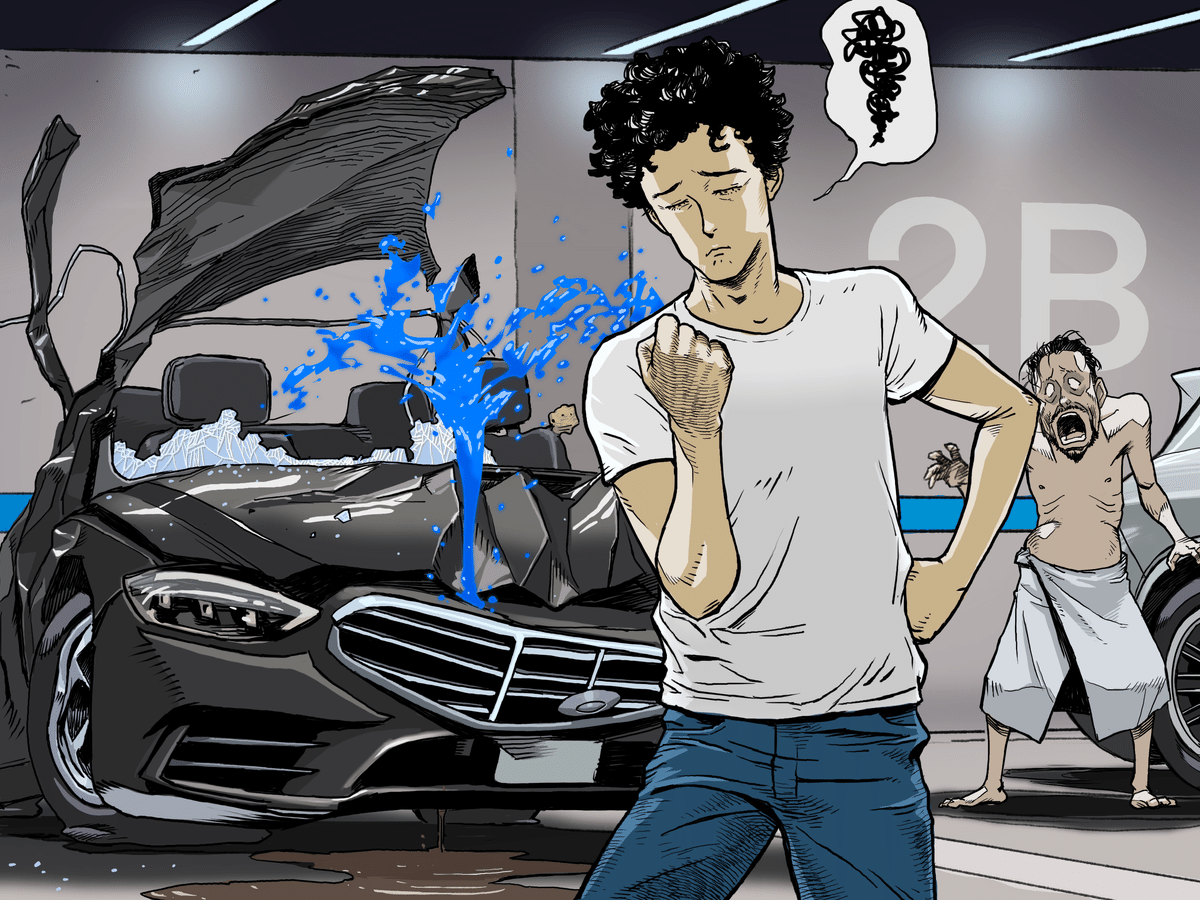

目的地である交差点近くにあるビルの屋上まで跳んできたマサカズは、階段へと続くドアをこじ開け、ビルの中に侵入した。階段を駆け下り、向かった先は『ラムダ』とガラス戸にプリントされた事務所だった。入ってみると、そこには六人の男たちがいた。彼らは特殊詐欺や強盗の計画と指示を繰り返す反社会的な集団である。吉田は喫茶店でそう説明していた。確かに見ただけでわからなくない。六人全ての人相や髪の色や形、服装がいちいち荒々しい。突然飛び込んできたマサカズに対して、六人はそれぞれ怒気を向け、そのうち五人がめいめいに距離を詰めてきた。マサカズはそれに対して何度か足を払うようにした。腰に力が入っておらずフォームこそ見られたものではなかったが、目にも留まらぬほどの速さであり、五人の荒くれたちは向こう脛を砕かれ、転倒し悶絶した。顔を歪め、ゴロゴロと転がる男たちを見下ろしたマサカズは、なんとか殺さずに無力化できたことに安堵した。

残りの一人が、事務所の奥で震えていた。視線をあちこちに移し、なにかを探しているようでもある。マサカズが様子を窺っていると、背後から声が響いた。

「まだひとり残ってます。やっちゃって」

その声は、昨日喫茶店で吉田に引き合わされた、トシという若い男のものだった。マサカズは振り返り、情けなく口元を歪めた。

「でもだってあの人、もう戦闘意思がないっていうか、すっかりビビってるよ」

「やっちゃって、やっちゃって、いいからいいから。でないと終わらないの」

つかみ所のない指示に、仕方なくマサカズは事務所の奥まで進んだ。嗚咽を漏らし、両手をボクサーの様に構え、恐怖を貼り付かせた顔をブルブルと何度も振るその男の向こう脛を、マサカズは蹴った。絶叫と共に男はその場に崩れ落ちた。

「ローキックナイスぅ! じゃ、あとは俺たちがやっときますんで」

トシという男に小さく頷いたマサカズは、事務所を出てビルの屋上へ向かった。

六本木をあとにしたマサカズは池袋に向かった。飲食街のとあるガールズバーまでやってきた彼は、店の事務室にいた吉田に軽く頭を下げた。

「言われたようなことはやってきました。トシさんが来て、あとはやっておくって」

マサカズの報告に、椅子に座っていた吉田は破顔一笑して親指を立てた。

「山田さんならやってくれると思っていましたよ。またお願いしますよ。正義の戦いはまだまだ終わらないので」

六人の荒くれにローキックを食らわせ、骨を砕き悶絶させる。今夜行ったそれが正義の戦いかと言われれば違和感はあったが、吉田の言葉を信じるのなら、自分は悪い奴らをこらしめたということになるのだろう。マサカズは一応だが納得し、小さく何度も頷いた。

「ではでは、コレ」

吉田は封筒をマサカズに手渡した。チラリと中を覗くと紙幣が数十枚入っていたので、マサカズはぎょっとして吉田に目を向けた。

「アニメやドラマみたく、タダ働きってワケにはいかないでしょ。それは山田さんの正当なる報酬ってやつですよ。何も言わずに受け取ってください」

この札束は、いったいどこからきたものなのだろうか。ガールズバーの収益からか、吉田という愛想のいい男のポケットマネーだろうか。疑問はあったものの、くれると言うのならもらっておこう。マサカズはそんな結論に達し、ちりちり頭をひとかきした。

三日後の夜、マサカズは鬱蒼とした真っ直ぐな山道に降り立った。眼前に十名、背後に三名、男たちに挟まれた状況である。総勢十三名は突然降ってきたマサカズに、いずれもが困惑の表情を浮かべていた。すかさず、マサカズは前に並んでいた十人との距離を詰め、あっという間にその足を次々と払った。振り返り、残りの三人の向こう脛を砕こうとしたが、そのうちの一人には避けられ、ジャージ姿のその男は腕をバタバタと振り、停めてあった黒塗りのベンツに向かって駆け出した。吉田からの指示は、この場にいる全員の無力化である。それを果たすためマサカズは即座にジャージの男まで駆け寄り、背後から胴を抱きしめ、一緒に転がり込んだ。男は気を失っており、吐血していた。胴を締め付ける力が強すぎたのか、もしかすると内臓を痛めた可能性もある。やりすぎてしまった制圧に、立ち上がったマサカズは恐ろしくなり、周囲をキョロキョロと見渡した。

「山田さ〜ん。お疲れ様っス。すげぇよ、すげぇ!」

そう言いながら現れたのは、トシと同様に吉田から紹介された、ケンという若い男だった。

「あっという間でしたねー。すげぇや」

「えっとさ、この人、血を吐いてるし、それにみんな足折れてるから、救急車呼んだ方がいいと思うんだけど」

「あ、はいはい、それとかこのあとについては俺とトシでやっておきますから。山田さんはなーんも気にせず帰ってください」

地元の小岩駅から電車を乗り継ぎ二時間ほどかけ、マサカズは隣県の千葉県市原市の高滝という、初めて訪れる辺鄙な私鉄駅に降り、そこから1キロほど進んだ先がこの山道だったのだが、移動時間に対して依頼の遂行時間はあまりにも短く呆気なかったので、彼はもっと自分が行った行為の内訳を確かめたい気持ちにかられた。

「あのさ、吉田さんが言ってたけど、これって本当に麻薬の取り引き現場なの?」

マサカズの疑問に、ケンという男は目線をベンツに向けた。

「多分っスけど、あそこにありますよ。ブツは」

「そうなんだ。で、どうするの? 処分とかってするんですか?」

「あー、するっスねぇ。するする」

軽い口調に、マサカズは頬を引き攣らせ、「ならいいけど、麻薬なんてなくさないとね」と返した。

「にしても山田さんの超絶攻撃力って、やっぱ超能力的な何かなんですか? ある日異能に目ざめた、とか、誰かから能力を授けられたとか」

しゃがみ込み、倒れている男たちの懐からスマートフォンを抜き取りながら、ケンはそう尋ねた。

「鍵の力は僕にもよくわからないんですよ。ある日突然って感じで」

マサカズの説明に、ケンは「へー」と、ぶっきらぼうに返した。うっかり“鍵の力”と口を滑らせてしまったが、あまりにも生返事だったため恐らくは気にもされないだろう、マサカズはそう思い込むことにした。

それから何度か、マサカズは吉田からの依頼を受けた。内容はどれも似たようなものであり、指定された場所に向かい、その場にいた者達を暴力で制圧しトシやケンに後始末を任せる、といった段取りである。もう何名もの男たちの足をローキックで破壊し、時にはそれでは済まされないほどの怪我を負わせてしまうこともあったが、一切が報じられることはなかった。そう考えれば、あの連中は警察に被害届など出せない存在、つまり吉田の言うところである悪党、ということになるのだろう。だとすれば、自分が行っているこれらは正義だと言ってもいい。最近だと、鍵を差して回す際に「アンロック」と、ヒーローの変身の合図のようなことを口にするようにもしている。持て余していた鍵の力の使い道がようやく見つかり、依頼を果たす度、吉田からは三十万円ほどの報酬も支払われている。良いことづくめである。

それなのに強い違和感がこびりついたままだ。何かが違う。布団の上であぐらをかいていたランニング姿のマサカズは、天井を見上げた。

ガラの悪そうな連中に問答無用のローキックで立ち向かう。小さいころ憧れた正義のヒーローとは何やらかけ離れている。「人相知れちゃう危険もあるから、今後は仕事のとき、これつけて下さいな」ガールズバーの事務室で吉田から手渡された黒い目出し帽を手にし、それを見つめたマサカズは深いため息を漏らし、「仕事……か」と呟いた。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter7

新宿区高田馬場に、一軒のゲームセンターがあった。ここにはプリクラやクレーンゲーム、メダルゲームといった普通のゲームセンターにあるような遊具はなく、ビデオゲームのみを揃えた店舗だった。用意されたゲームは七十年代からゼロ年代にリリースされた古いものが多く、いわゆるレトロゲームを嗜好するマニアたちは、ここに足繁く通い、いつの間にかレトロゲームの聖地とも呼ばれる存在となっていた。

電子音が鳴り響く中、椅子に座り筐体に身を屈め、食い入るようにモニターを見つめる伊達隼斗も、そんな常連客のひとりだった。

「懐かしいな……あ、いや、違うか」

しゃがれた声が伊達の背中にかけられた。彼は背を向けたまま、「これは1986年にリリースされた、いわゆるリメイク版のブロック崩しです」と、早口で答えた。ボールの形をしたドッドが画面の下へ通過していくと、彼は起ち上がって振り返った。

三つ揃いのスーツを着た眼鏡の長身、目付きにやや険はあるものの整った顔立ちをした伊達隼斗は、今年三十三歳になる、中年に差し掛かろうとしていた青年だった。

対する男は初老のワイシャツ姿で、ハンチング帽を目深に被り、豊かな口髭をたくわえていた。二人は二つの椅子が並んで置かれた筐体にそれぞれ腰を下ろした。

「井沢さん、どのキャラ使うんです?」

筐体に百円玉を入れながら、伊達は隣に座った男にそう尋ねた。

「あっと、いつものかな」

井沢はそう返すと、選択画面の中から派手なメイクをした力士のキャラクターを選択した。伊達は小さく笑みを浮かべると、愛用している米国軍人のキャラクターを選んだ。

二人のキャラクターが画面の中で向き合っていた。しかし互いに何かをするわけでもなく、ただ待機の挙動を繰り返すだけだった。井沢は傍らに置いていた鞄の中からA4大の封筒を取り出すと、それを伊達の膝に置いた。伊達はすぐさまそれを自分の鞄にしまい、筐体のレバーを握った。

「山田正一ってな、ここ何日か猫矢に貼り付かせてみたんだが、ありゃとんでもねーな」

井沢の言葉に、伊達は興奮した強い笑みを浮かべ、鼻を鳴らせた。

「でしょうね。俺が見たあいつは、まさしく化け物でしたから」

「プロフィールは至って平凡なんだよな」

「でしょうね。そんな感じの男でした」

伊達の返答に、井沢は相撲取りをなんとなく前後に動かしてみた。

「でよ、その化け物に、お前はどうするんだよ?」

「アレ? 珍しく詮索ですか?」

「そりゃまぁね。どうやっても伊達先生とは結びつかねぇ案件だしよ」

「…………」

返事をせず、伊達は待機モーションを繰り返す画面を見つめていた。そう、結びつかない。自分にとって、あの夜見た超人的な力は。だが、あのチリチリ頭の青年は、悪人ではないがおそらく頭脳明晰というタイプではなく、あのデタラメな超能力を有効には使えていないだろう。自分の知能と経験があれば、もっとよい活用方法を示せるはずである。そして、それによってヤミ金に追い詰められてしまうほど自堕落でこの愚かなこの生き方を変えられるかもしれない。事実、あの夜から何日も経ったが、自分の中で何かが変わりつつあるような気がしてならない。借金をしてまで溺れていた遊興にも一切の関心がなくなり、青年が見せた信じられない力が何度も思い浮んでしまう。だから、もう一度会って確かめる必要があった。自分はなにができるのか、そしてどうしたいのか。これまで漠然という感覚を一切排除してきた人生だったので、このもやもやとした気持ちは早期に解決したかった。

井沢は席を立つと、鞄を手にした。

「あ、やらないんですか? 対戦?」

伊達の問いに、井沢は「やんねーよ。勝てねぇし」と言い放ち、ゲームセンターをあとにした。伊達は木偶人形と化している相撲キャラを叩きのめすと席を立った。画面には二戦目のアナウンスが表示されていたが、米国軍人と相撲取りはただひたすら全身を上下させるだけであった。

「アンロック」

そう呟いたマサカズは鍵を南京錠に差し込み、それを回した。口にしたのは正義を守るヒーローへの変身という願いを込めた呪文だったが、今の自分は黒い目出し帽に黒いTシャツに手袋と、鏡で見ればまるで犯罪者のような出で立ちである。その夜、今日の“仕事”を果たすため、彼は目黒の雑居ビルの屋上に着地した。

いつもの様に現地へ赴き、そこにいるガラの悪そうな連中を蹴り倒し、若い二人組にその後を一切任せ、池袋のガールズバーまで報告に出向く。今夜の仕事も実に容易だった。目黒の事務所にいた、たった七人を無力化するだけで終わりだ。そのうちのひとりはまだあどけなさを残した少年だったが、容赦はしなかった。最初の件から今日でもう四週間ほどが経ち、何回も同じ様なことを繰り返していたが、段々と恐れはなくなり、同時に葛藤も失いつつあった。それが気持ち悪い。このままではいけない。今一度自分というものを取り戻さなければ。ビルの屋上まで出たマサカズは、目だし帽を脱ぎ、「辞めよう、もう」と呟いた。

ガールズバーの事務室までやってきたマサカズは、座っていた吉田から報酬の入った封筒を受け取った。

「助かるわー。“山田ちゃん”のおかげで関東から悪が滅びつつあるんだから」

最近ではすっかりなれなれしい口調になっていた笑顔の吉田をマサカズは睨みつけ、「このお金、どこから出てるんです?」と尋ねた。すると、吉田は表情を消した。

「あんね、山田ちゃんはそんなの気にしなくっていいのよ。細かいことはこっちにお任せして、ビシバシ蹴ってりゃそれでみ〜んなが幸せなの」

とくとくと語る吉田に、マサカズはある決心をした。

「あの、そろそろ僕、こういうの辞めたいんですけど」

「なんで? 本屋のバイトより全然ワリがいいでしょー。もう年収以上は稼げてるんじゃない?」

決意に対して、吉田の返答は食い気味で素早かった。

「何て言うか、おかしいんですよ。こう、上手くは説明できないんですけど、僕のやってることって、吉田さんの言う正義とは違うって言うか」

「正義じゃん。どー考えても。だって、山田ちゃんの必殺ローキックは、悪い連中専用なんだし」

「確かにあの人たちはヤクザっぽくって悪いって感じですけど、僕、吉田さんの説明以上のことは知りませんし。実際のところはどんな人たちなのかなって?」

「あ、オレが嘘ついてるかもってこと?」

「そうは言いませんけど、なんか、なんかしっくりこないんですよ。それにここ最近、吉田さんの態度も変わってきちゃってるし……」

吉田はマサカズを見上げたまま、煙草に火を点けた。

「あのさ、山田ちゃん。自分の立場わかってる?」

これまでになく低い声に、マサカズは戸惑った。

「こっちはさ、お前の殺し、知ってんだよ。それにド田舎のジジイとババアの居場所だってな」

脅迫である。これは、まさしく。これがこいつの本性というやつか。煙草の煙を吹きかけられたマサカズは咳き込み、とぼとぼと事務所を後にするしかなかった。

マサカズはアパートまで帰ってきた。鞄を放り投げると布団に大の字となり、彼はうめき声を漏らした。このような奇怪としか言いようのない力があるばかりに、得体の知れない連中に暴力を奮わされている。先ほどの吉田の態度からすると、怪我をさせたあと、トシとケンが救急車を呼んでいるかどうかも怪しい限りである。それによくよく考えてみれば、悪いと称される彼らを蹴り倒したところで、何がどうなるというのだろうか。トシとケンが説教して、改心でもさせているのだろうか。

これからどうすればいい? このまま吉田の言いなりになるしか道はないのか? 逆らえば強盗殺人犯として密告されるか、両親に危害が及ぶ可能性がある。しかし、やはり今やらされている行いは、何もかもが不明瞭すぎて気持ちが悪い。詳細を尋ねたところではぐらかされるか、脅されるかのいずれかだろう。悶々とした気持ちを抱えたまま布団の上をゴロゴロとしていると、玄関の呼び鈴が鳴った。身体を起こしたマサカズは、扉ののぞき穴に目をつけた。

長身の、三つ揃いのスーツを着た男の姿があった。忘れるはずもない、眼鏡の彼は、歌舞伎町であの強烈な体験を共にした“ダテ先生”だ。マサカズは扉の鍵に手を伸ばした。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter8

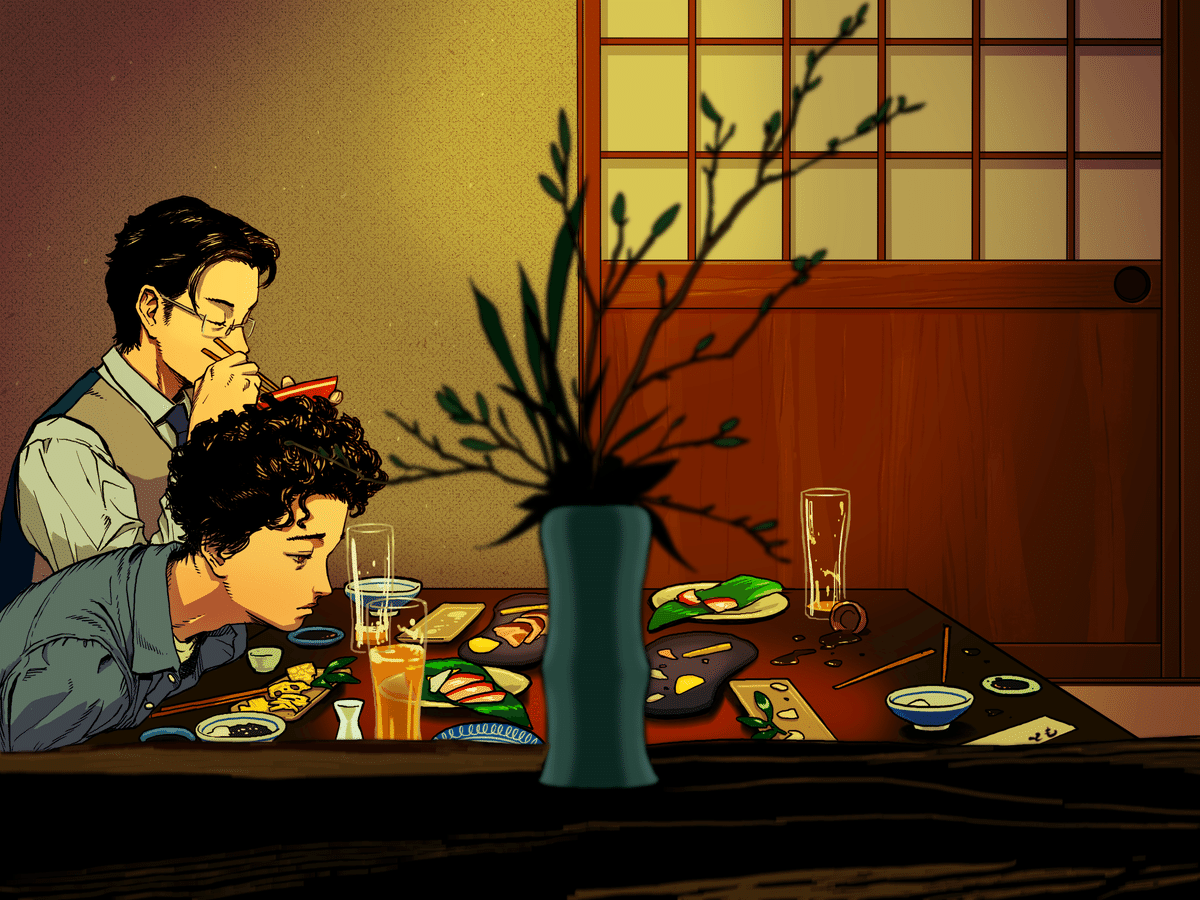

「伊達さんって唐揚げにレモンかける方ですか?」

スーパー銭湯の食事処の座敷席に、パジャマのような青い館内着姿のマサカズと伊達が向き合って座り、両者の中央には机に置かれた鶏の唐揚げがあった。

「かけない」

伊達がキッパリと答えたので、マサカズは手にしたレモンを引っ込めた。

柏城法律事務所に所属する弁護士。アパートを訪れた伊達というこの男が真っ先に差し出した名刺には、そう記されていた。だから“ダテ先生”だったのか。確かにいちいち言葉が明瞭だし、銀縁の四角い眼鏡もよく似合い、いかにも法廷で活躍していそうな雰囲気でもある。

それにしてもなぜ、自分は伊達に対してなにも考えずに扉を開き、部屋に招き入れてしまったのだろうか。もしかすると、初対面が“脅される側”という同じ立場だったため、そこから仲間意識が働いたのだろうか。あの晩を生き延び、血まみれのあと何をするべきか、彼は指示を出してくれた。今のところ警察の手は伸びてきていないのだから、伊達という男は仲間として信じてもいい、そう思ってアパートのドアを開けたのかもしれない。マサカズは唐揚げのひとつにレモンを絞ると、それを口に放り込んだ。

唐揚げをもぐもぐと頬張るマサカズを見ながら、伊達は中ジョッキのビールをひと呑みした。

ひどい有様だった。今はまだ少しマシのようにも見えるが、一時間ほど前、アパートの狭い一室で名刺を渡したこの青年は、いずれは自分から命を絶つのではないかと思うるほどの状態だった。目は落ちくぼみ、口はだらしなく半開きで、視線は定まらず、精神疾患を診断されるのは明白である。仕事柄、このようなことになってしまった人間は何人も見てきた。このままでは、彼は望まぬ結果を迎えることになるだろう。そうなってしまったら、今日用意してきた計画も水泡に帰してしまう。立て直してみせる、言葉で。伊達はジョッキに注がれたビールをごくごくと呑み、「ぷはぁ!」と声を上げた。

「あんたは人間離れしたアレができて、今はどうしてるの? 本屋の店員?」

質問を切り出したのは伊達の方だった。

「そうです」

「ほんとに? 他にはなにかしてないの? アルバイト的な」

「してません」

青年があるグループからの依頼で反社会勢力に対して暴力を以てして制圧していることは、井沢から受け取った資料で知り得ていた。そうだったので、伊達はマサカズのウソの付き方を観察していた。返答の内容と長さ、目の泳がせ方、手の動き、口元のゆがみ具合といった様々なポイントを次々とチェックしていく。まだ十年足らずのキャリアではあったが、才能を所長に認められ、刑事裁判の場数を同僚たちより優先的に踏んできた中、辿り着いた手法だった。

「伊達先生は僕に何の用なんです? こんなところに連れてきて」

伊達の提案でこのスーパー銭湯、「いざないの湯」までタクシーでやってきたのだが、よく考えてみればなぜこうなっているのかが不可解だ。どうやら自分は教材販売会社をクビになって以来、いささか流されやすい人間になってしまったようであり、そのせいでことごとく望まぬ結果に陥っている。二十八歳にしてようやくそれに気づいたマサカズは、睨むように目を細めた。

「そりゃ、あんたがゲッソリと元気なさそうだったから、酒でも呑んで気分転換でもしてもらいたくてね。ひと風呂浴びて、サッパリしただろ?」

確かに、つい先ほど入った天然温泉は有難かった。今夜の仕事は労力が少なく鍵を外した後の疲れも大したものではなかったが、久しぶりに浸かる大きな湯船のおかげで、悶々と布団を転がり回っていた最低な気分も少しは晴れていた。

「あんたは、いま困ってることがあるんじゃないのか?」

そう告げると、空のジョッキを手にした伊達は座敷を立ち上がった。

「あ、そうだ。さっきはよくない答え方だった。質問の要点は俺がなんであんたに会いにきたか、だよな。カルルスでの件について、礼が言いたかったんだ。名前はわかっていたから、知り合いの井沢さんというプロにあんたの経歴や個人情報を調べてもらった。あと、ここ数日は尾行もつけさせてもらった。理由は、あんたに強い興味があるからだ。俺はこれまで、暴力や欺瞞をよしとする連中を相手に、案件をいくつもこなしてきたから非常識については耐性があると自認していた。しかしあの夜見たアレは、なんと言えばいいのか……そう、それも知りたかったから、訪ねることにした。そうそう、それと、あんたの力をいい形で使う方法も考えてきた」

言い終えると、伊達は配膳カウンターに向かった。

できるだけ手の内は明かしてみる。マイナスに生じることはないはずだ。三杯目のビールが注がれた中ジョッキを受け取った伊達は、座敷席に戻った。すると、涙目のマサカズが唐揚げを頬張りながら見上げてきた。

この人は態度や言葉こそ冷たいが、誠実である。吉田と比べ、自分自身のことについても明かしてくれる。頼りたい、この人を。逃げ込みたい、この人に。唐揚げをレモンサワーで流し込んだマサカズは、大き目のポーチから鍵を取り出し、それをテーブルに置いた。ビールジョッキを手にした伊達は腰を下ろしながら鍵を見て、「なにこれ?」と呟いた。

「僕の、最大の秘密です。この鍵を差し込んで……」

マサカズの言葉を伊達は左手で遮り、深く息を吸い込むと右手でビールをゴクリと呑み込んだ。

「すまない、失礼だとは思う。けど、ここから先は今の関係性だと互いにとってよくない」

青年のこの告白にはおそらくはウソがない。マサカズの真剣な様子を伊達はそう分析した。

「関係性って、どういうことです?」

「署名捺印は後日でいい。口頭でも契約は成立できる。なぁあんた、俺と顧問契約を結ばないか?」

伊達の提案に、マサカズは理解が追いつかずキョトンとした顔で何度も瞬きした。

「顧問弁護士として、これから聞くあんたの秘密は墓場までもっていく。守秘義務というやつだ」

「つまり、伊達さんが僕の、僕なんかの弁護士に?」

「そうだ。今ここで依頼してくれればいい。どうだ?」

「で、でも……伊達さんみたいな人って、その、お高いんでしょ?」

月収二十万足らずのフリーターが顧問弁護士をつける。どうにも現実感に欠ける。吉田から渡された、合計して三百万円ほどの報酬も、もちろん金庫の大金にも手はつけておらず、マサカズは今後もそうするつもりはなかった。消極的な彼に、伊達はジョッキを手にしたまま身を乗り出した。

「しばらくはいらない。契約上、毎月顧問料は発生するが、いずれまとめて支払ってくれればそれでいい。気持ちだけでもってことなら、月に千円でもいい。もちろん、月額を千円って意味じゃなく、月額顧問料の一部って形だけど」

「けど、二十八にもなってフリーターの僕じゃ、ちょっとムリかな」

伊達は鍵を見下ろし、ゆっくりと頷いた。

「俺はある計画を持ってきた。あんたの力を有効的に使い、社会貢献もできる。そうすれば、あんたは想像以上の金額を手に入れられる」

力強い言葉にマサカズは表情を強ばらせ、しばらく視線を宙に泳がせ、首をゆっくりと傾け、素早く瞬きを繰り返すと、穏やかな様子で深く頷き返し、「じゃあ、お願いします。顧問弁護士になってください」と口にした。伊達はジョッキを置くとマサカズに手を差し伸べ、二人は唐揚げの上で握手を交わした。

「吉田って、オヤジが顧問してる池袋ドラゴンって半グレグループの幹部だぞ。何でもアリの犯罪集団だ」

「えっ!? そ、そんなはずは」

「オールバックで嫌な目をしたヤツだよ。マサカズはあんな連中の手伝いをさせられてたのか」

マサカズは握手ののち、鍵の力や吉田からの接触と、彼の依頼で何度も荒くれたちを蹴り倒してきたことを説明した。伊達はそれをシャープペンでノートに書き記していた。

「えっと、伊達さん。二つほど質問いいです?」

「うん」

「“オヤジ”って誰です? あと、“あんた”から“マサカズ”呼び?」

「“オヤジ”は、あ、ついついか。俺のところの所長の弁護士。ウチは吉田たちみたいなヤバ目の顧客が多いんだよ。それと名前呼びなのはオヤジゆずりだ。オヤジは顧客を必ず名前で呼ぶんだよ。理由は聞いたことないけど、相手が頑ななヤツばかりだからかな? なんとなくいいなと思って。俺はそれをパクっている」

他人から“マサカズ”と呼ばれるのはいつ以来だったか。いや、それよりも問題は吉田が反社会勢力であるという点だ。考えをまとめたマサカズは、それを伊達に語った。

「えっと、つまりこういうことですか? 吉田は競合する反社の相手を、僕を使って潰していった?」

「ああ、そしてそのあと手下に金目のもの、金庫やクスリ、名簿なんかを運び出させる。これはいわゆるタタキって言われる手口だ。どういった方法かはわからないが、吉田はカルルスを監視していたんだろうな。で、お前の超能力に目をつけた。ちなみになんだが、お前が潰した相手のうちいくつかはウチが顧問をしている団体だったよ」

状況をテキパキとまとめた伊達がマサカズに目を向けると、彼は顔を下ろし小さく震え、嗚咽を漏らしていた。

「なんとなく、なんとなくですけど……そーなのかなって思ってはいたんですよ。僕、強盗の手伝いをして、悪いことしている連中とは言っても、それに大ケガさせてきたんですね。これじゃ兄貴にまたバカにされる」

声も震えている。これでは持ちかけようとしていた計画も実現は難しい。伊達は人差し指で眼鏡を直し、「もうやめればいい。お前にとっては難しい方法かもしれないけど、俺に考えがある」と告げると、マサカズは顔を上げ、何度も首を縦に強く振った。

自分の顧客関係の中でもとびきりの悪党をピックアップし、井沢から得る情報を駆使して完璧なタタキの絵作りをし、それをこの目の前で嬉しそうに唐揚げを食べている青年に実行させる。それこそが伊達の立てた計画だった。だが、彼の性格では無理だろう。大金を得られるチャンスを提案しても彼はおそらく拒絶し、こちらを軽蔑する。彼は驚異的な力を持ちながら、望まぬ暴力には心を病んでしまう善良な青年だ。

伊達は腕を組み、「じゃあ辞め方を説明する」と、マサカズに告げた。今はともかく、このチリチリ頭の彼から信用と信頼を得ていく時間帯である。彼にとって最優先に望む結果を与えなければ。伊達は考えを切り換え、マサカズに説明を始めた。

彼の言うことを聞く。それが最優先とするべき方針だ。マサカズはそう心に決め、伊達の説明を熱心にスマートフォンのメモアプリに入力した。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter9

再び湯船に浸かっていたマサカズは、つい先ほどまで伊達と食事処でやりとりした内容を改めて整理していた。

歌舞伎町の夜、金庫を抱えて窓から飛び出したあと、伊達は指紋や頭髪、名簿や記録書類など、弁護士としておよそ考えられる証拠を隠滅したと言っていた。あの当時、夜の雑居ビルには自分や登別たち以外誰もおらず、二度の銃声にも反応する者がいなかったため、時間は充分にとれたらしい。自分たちと繋がる名簿や貸し出しの記録、物的証拠も消えた。そうなると自分や伊達は、捜査当局から嫌疑をかけられる様な存在ではないらしい。従って捜査線上に上がるとも考え辛いということだ。反社会的勢力である非合法の金貸しへの強盗殺人の疑いの目は、同様の組織に向けられているはずだそうだ。

奪い去った金庫をアパートで保管している件についても話をしておいた。ただ、中にあった札束については触れてはいないままだ。

今後の問題としては、一部始終を知っている吉田である。対処方法は伊達から伝授された。とても簡単ではあるのだが、できる自信が今ひとつない。マサカズは今後の段取りをあらためて頭の中で確認しつつ、湯船を出た。伊達は今ごろあのサウナにいるはずだから、また食事処で落ち合おう。アドレスは交換済みなので、居場所はメッセンジャーで送っておこう。そう決めたマサカズは、着替え場に向かった。

誰もいない着替え場のロッカーの前でマサカズがトランクスを穿くと、その背中に低く掠れた声で、「山田正一だな」という言葉がかけられた。マサカズはすかさずロッカーの中のポーチから錠前を取り出した。鍵を刺し込みそれを回したものの、マサカズは、強引に振り向かされた。目の前にいたのは、とてつもなく大きい男だった。ポロシャツに短パン姿で、その全身には顔も含めて入れ墨が掘られていた。痺れを感じながら、マサカズは怪物との遭遇に恐れおののいてしまった。そして力の滾りが走り始めたその時、入れ墨の右ストレートを食らってしまったマサカズは、ロッカーに叩きつけられた。防御はなんとか間に合ったようだが、衝撃で背中がじんじんと痛む。銃弾をものともしなかったのに、拳でここまでの被害を受けるということは、つまり鍵の力は本格的に発動するまでに、若干だが時間がかかる様である。マサカズはなんとか体勢を立て直した。

手にしていた鍵は、錠から露出している持ち手の部分が折れてしまった。後手でロッカーから目出し帽を取り出したマサカズは、怪物の出方を伺った。左手を下ろし、右手を胸の高さまで構え、巨体には似合わぬ軽やかなフットワークで全身を上下させている。格闘技に詳しくはなかったが、こいつがその道の習熟者であることはマサカズにもなんとなくだがわかった。「吉田さんの言うこときく?」男はそう呟いた。マサカズは「いやです」と返事をすると、パンツ一枚、目だし帽を被った姿でその場から逃げ出した。できるだけ速く走りたかったが、思ったほどの速度は出ず、追ってきた男との差はそれほど開いてはいない。

裸足のまま店を出たマサカズは、この事態を解決するべき場所を探した。すぐ目に入ったのは、電気の落ちているゲームセンターだった。マサカズはガラス戸を蹴破ると、店内に足を踏み入れた。非常灯も消えており、ここは確か先月廃業したばかりだと伊達が言っていた。マサカズは振り返り、呼吸を整えた。

「吉田さんに頼まれたのか!」

真っ暗な店内にやってきた怪物に向け、マサカズは問うた。

「言うこと聞かねぇんなら、聞くように躾けるってことだ」

反抗的な態度を取った途端、暴力で脅迫をしてくるとは油断のならない相手だ。しかしおかげで伊達の立ててくれた計画も迷いがなく実行に移すことができる。両拳をぎこちなく構えたマサカズは頬を引き攣らせ、ありったけの闘志を寄せ集めた。すると、男が素早く掴みかかってきた。マサカズは拳を放ったが、それは鋭く風を切る音と共に宙を切り、次の瞬間、腹部を抱きかかえられ、そのまま押し込まれた。メダルプッシャーの大型筐体に背中を打ち付けたマサカズは、これまでにない衝撃に呻きを漏らした。入れ墨の男はマサカズの胴を抱き締めたまま尚も前進して圧迫してきたが、マサカズは踏みとどまり、遂には押し返した。胴締めを解いた男は目を丸くし、口をぽかんと開けた。

子供のころからじゃれ合うことはあったものの、きちんとした喧嘩などしたこともない。戦闘の経験もなかったが、刺客であろう怪物のキョトンとした様子を見るうちに、マサカズは対抗できる自信を抱きつつあった。

入れ墨の男は攻撃手段を打撃に切り換えた。手足の矢がつぎつぎと降りかかったが痛みはなく、くすぐられる態度であり、マサカズはビクともせずその全てを受けきった。死んでもおかしくないほどの打撃を何度も受けた。もういいだろう。顔を歪めて息を荒くする怪物に、意を決したマサカズは突っ込んだ。弾丸のような速度で相手の分厚い胸板に肩からぶつかると、衝撃に男は吹き飛ばされ、クレーンゲーム機に頭から激突した。ガラスの割れた筐体に頭を突っ込んでいた男は血を吐き、気を失っていた。全力での体当たりだったはずなので、かなりのダメージを負わせたはずだ。マサカズは戦いの終わりに安堵したが、怪我を負わせた相手への心配する気持ちはほとんど沸いてこなかった。

「マサカズ、ここか?」

店の入り口から伊達の声がしたので、マサカズは手を振りながらそちらへと向かった。

「風呂から見させてもらったけど、マサカズがやったアレは、瓜原って男だ」

「どんな人なんです?」

『いざないの湯』からほど近いファストフード店の二階のカウンター席に、マサカズと伊達は並んで座っていた。チーズバーガーを手にしていた伊達はスマートフォンを取り出し、しばらくそれを操作すると画面をマサカズに向けた。そこにはひとりの男が映し出されていた。上半身は裸で、薄く指の出たグローブをはめた両手を挙げ、なにやら勝ち誇っているようでもある。解像度こそ低かったが、この男はつい先ほどまでゲームセンターで果たし合いをした入れ墨のあの怪物である。マサカズは小さな声で「格闘家?」と尋ねた。

「瓜原って、地下格闘技大会のチャンピオンだ。動画で試合を見たこともあるけど、尋常じゃないほど強い。まぁ、真っ当なカタギじゃないし反社の用心棒もやってるから、裏の試合しか出られないわけだけど。で、吉田の依頼でマサカズを脅しにきたってことだよな」

「たぶん……でも文句を言ったのは今日ですよ。いくらなんでも早すぎません?」

「躊躇や迷いがないんだよ。奴らはフローチャートを最短の工程でテキパキと進める。ムダがないんだよな」

早口でそう語る伊達を横目に、マサカズは紙コップのコーヒーを口に運んだ。

「だったら俺たちも速攻だ。例の計画、上手くいくようなら今夜にでも済ませよう」

「ええ。吉田は土日の夜だったら、必ず池袋のガールズバーにいるって言ってましたから」

“ガールズバー”という言葉に、伊達は僅かだが鼻を鳴らせ、口の端を吊り上げた。

「服とか荷物とかロッカーから持ってきてくれて、ほんと助かりました。あのままだとパンイチで目出し帽の変質者でしたし。唐揚げ代もちゃんと清算してくれたし、伊達さんってキレ者って感じです」

「まあね」

判断の速さは吉田との共通点とも言えるため、伊達はそれを自慢したくはなかった。

マサカズはポケットから鍵を取り出した。二つに割れてしまったそれは、今となってはここに来る途中、ホームセンターで購入したラジオペンチを使うしか付け外しができず、不便な代物である。このままでは着替え場でやれた様に、咄嗟には鍵の力を頼ることはできない。

「なんなんでしょう。コレって」

「俺にわかるわけないだろ」

掌に鍵を乗せたマサカズの疑問に、伊達は素っ気なく返した。

「昔、子供のころだったんですけど、僕、鍵で父親を助けたことがあったんです」

「ん? それは井沢さんの調査報告書にはない情報だな」

「結果的には大事には至らずに済んだんですけど、親父の工場で誤ってシャッターが閉まってしまった状況で火事があって、親父が中に閉じ込められていて。たまたま親父に合鍵を届ける用事があったから、それでシャッターを開けたんです。消防署に電話したあと、親父、すっごく喜んでくれて。僕も嬉しくって」

「小さな英雄だな。つまりだ……それはお前の超能力が具現化したものであって、過去の成功体験から鍵という形となって現れた。そう言いたいのか?」

伊達の指摘に、マサカズは目を大きく見開いた。

「です、です、です。あー、それだ。言いたかったのは。凄いですね、伊達さん。伊達さんこそ能力者だ」

「違う。これは仕事で覚えた通常能力だ。もちろん、人より高いという自信はあるけど。それより今からの件が上手く行ったら、明日には事務所に来てくれよ。正式契約を結びたい」

「はい、あ、午後でいいですか? さっきも話したようにこの力って使いすぎると後でドッと疲れてしまうんです。今日ぐらいだと、たぶん午前中は寝てると思うんで」

「じゃあ午後二時だ。実印を忘れるなよ。場所はわかるよな」

「名刺のですよね」

淡々としたやりとりを続ける中、マサカズは手にした紙コップが小刻みに震えているのに気づいた。瓜原という地下格闘技王者のタックルや打撃を全て凌ぎきり、たった一発の体当たりで失神させてしまった。なんの取り柄もなく冴えないフリーターでアラサーの自分が。この震えは恐怖ではなく、興奮から来るものである。コップをカウンターに置いたマサカズは、力を持ってから初めて、確かな充実感を得ていた。

【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter10

ガールズバーの事務室には、マサカズと吉田の二人しかいなかった。投げつけられたスマートフォンを、椅子に腰掛けていた吉田は両手で受け止めた。髑髏のデザインが施されたケースを見て、吉田は「瓜原……?」と漏らした。

「ムダだったね。あんたはオレの力を見たことないから間違えた。それの持ち主、あの入れ墨男程度じゃオレには太刀打ちできない」

抑揚をできるだけ抑え、冷淡さを心がけ、マサカズは座っていた吉田を見下ろし言い放った。吉田の表情は強ばっており、いつもの余裕は消えていた。

「もう、アンタからの仕事は請けない。ここで縁を切る。立場をわかっていない? なら好きにしろ。そうなったらアンタには瓜原にしたこと以上の暴力でお返しをする」

告げたのち、マサカズは壁に拳を打ち付けた。穴が空いたが壁材は思っていたより脆く、期待していた圧力を吉田には与えられないだろうと思われる。あの入れ墨の怪物以上のデモンストレーションをする必要がある。そう思ったマサカズは事務所の中を見渡した。

「わかった! わかったって! なんだ? カネか? それとも女か? ここには両方あるぞ!」

吉田の言葉に、マサカズは眉を顰めた。

「あ、どっちもいらないです。僕はただ、もうこれ以上半グレ同士の潰し合いに加担したくないだけです」

想定外だった吉田の狼狽ぶりに、マサカズは口調を作らず返答してしまった。

「えっと、あれだ。オレ、相棒ができたんだよ。超キレ者だ。今のオレならアンタや池袋ドラゴンの動向や、なんなら住んでるところとかオンナや家族だって特定できる。井沢さんとパイプもできたんでね」

吉田と縁を切るためには、単純に暴力で脅し、これまでにない冷淡な態度で接し、まだ山田正一が知り得ていないであろう情報をチラつかせ、吉田にこれまでとは違う自分を見せつけるだけでよい。伊達の用意した脚本は暗記できなかったが、内容はこれで概ね合っているはずである。井沢という裏稼業のベテランは吉田も利用しているらしいので、その名前を出すことも効果的であるはずだ。

「な、なんで井沢? お、お前、なにがあった? え? さ、さっきだよな。五時間ぐらい前? な、なんで?」

吉田は伊達という知恵袋ができた自分に対して困惑しているようでもある。マサカズは屈み込み、吉田の肩を軽く掴んだ。言葉にもならない小さな悲鳴を漏らし、吉田は首を横に振った。

「これっきりだ。瓜原をぶつけてきたのは好都合だったよ。おかげで僕はいつもより乱暴になれる。あんな化け物みたいなの制裁に仕向けるなんて頭にきたよ、さすがに。いいか? 今から僕とアンタは出会う前に戻る。約束してくれ。それを破ったら、お互い今よりひどいことになる。随分と儲けたんだろ? ならもういいじゃないか」

すんなりと脅迫できてしまったことに、マサカズは軽く驚いていた。吉田は無言のまま何度も首を縦に振った。

「じゃあ、スマホ、ちょうだい」

マサカズの要求に、吉田は目を逸らした。それを拒絶と受け取ったマサカズは両手に力を込め、吉田を肩から圧迫した。座っていた椅子の脚が床を軋ませると吉田は遂に首を縦に振り、「はい〜」と、情けない声を上げた。

事務所から出たマサカズは繁華街の路地裏まで進み、電柱に寄りかかっていた伊達に、吉田から没収した三台のスマートフォンを手渡した。

「上手くいったみたいだな、マサカズ」

「言われた通り、スマホは全部自動ロックを解除させました。軽く中を見ましたけど、赤いのは情報がそれなりに入っていて、多分メインのやつだと思います」

「池ドラはセキュリティ意識が薄いってオヤジが言ってたけど、こりゃ相当だな」

赤いスマートフォンを操作しながら、伊達は嬉しそうにそう言った。

「壁を壊して肩を掴んだだけなのに、吉田があそこまでビビったのは、正直予想外でした」

「暴力使わせるヤツは暴力に弱いんだよ」

「そうなんですか?」

「いつ自分が逆に被害者になるか、あの類はそれを常に恐れている。目の前に迫る暴力に対して、いつもの狡猾さや卑劣さは発揮できなくなることが多い。吉田がマサカズの力を直接見てこなかったこともいい結果に繋がったな」

伊達の説明は経験に基づいたものなのだろうが、マサカズは納得までには至れなかった。

二日後、マサカズはいつもの様に書店での仕事を終え、折りたたんだエプロンをロッカーに収め、私物のリュックを背負った。

「お疲れさまでーす」

七浦葵に声をかけられたマサカズは、「お疲れ様」と返事をして書店を後にした。

夕暮れのなか家路につきながら、マサカズは想像してみた。瓜原のような屈強な化け物を瞬殺する自分を見たら、あの小柄な眼鏡の後輩はどう思うのだろう。おそらく、怖がるのだろう。いわゆるドン引きというやつだ。そんな結論に至ったマサカズがアパートの前まで帰ってくると、そこには銀色のオートバイとヘルメットを手にしたスーツ姿の伊達の姿があった。

「井沢さんに調べてもらった。今のところ吉田に動きはない。俺たちの計画は成功したと言ってもいいだろう。あと、瓜原は入院した」

六畳のワンルームで、伊達に向かってマサカズは二度小さく強く頷いた。

「それで、これからどうするんです? 伊達さん、温泉で言ってましたよね、鍵の力をいい形で使う方法があるって? どんなのです?」

マサカズの質問に、あぐらをかいていた伊達は気まずそうに顔を顰めた。

「すまない。あの時点で俺が考えていたのは、俺が知っているワル中のワルをその力で叩き潰すって手段だったんだ」

「あ、いいじゃないです、それ」

「いやムリだろ。潰すだけじゃなくて、連中の持ち金を奪い取るまでがセットなのだから」

「あ、それは嫌ですね。だったら奪い取らなきゃいいじゃないですか」

「それだとタダ働きだろ? どうやって俺の顧問料を払う? あ、吉田からもらった金があったか」

伊達が掌を拳で叩くと、マサカズはのそのそと立ち上がり、部屋の隅にあるタオルが被せられた四角い塊まで足を運んだ。

「それ、なんだ? 前から気になってたんだけど。やっぱりアレか?」

その問いに、マサカズは無言のままタオルを手に取った。現れた黒い金庫に、「やっぱりアレか?」の見込みが的中した伊達は眼鏡を人差し指で直した。マサカズは金庫を開けると札束の一つを取り出し、それを伊達に見せた。

「吉田からの報酬も……これも、僕は今のところ使うつもりはありません」

「そうか……すまない、金庫に現金が入っているとは……って、そりゃそうか」

「伊達さんは悪くないですよ。でも結果的には強盗殺人ってやつですよね」

「まぁ、そりゃそうなんだけどな。だけどな、罪悪感は持たなくていい」

「ムリですよ。そんなの」

「罪と罪悪感を切り離すんだ。鍵の件を秘密にしたいのなら、そうするしかない」

「まぁ、努力はしますけど」

吐血した登別の引き攣った顔は、いわゆる断末魔のそれだったのだろう。思い出してしまったマサカズは恐ろしくなり、札束を金庫に戻して伊達の前にドスンと座り込んだ。

「俺に時間をくれ。鍵の使い道について、最適な絵図を描く」

「お願いします」

「それとな、ヘルメットを用意してくれ。俺の移動手段は主にバイクだ。共に行動する機会も今後増えていくだろうし」

「はい」

「いいか? タイプはなんでもいいけど規格が重要だ。俺のSRXは排気量が400CCだ。買うとき、店員にそう説明しておいてくれ」

「規格? そんなのあるんですか?」

「安全規格だ。規程されたものじゃないと、万が一のとき適正な賠償を受けられない」

「は、はい」

しかしそつのない人だ。マサカズは伊達に尊敬の念を抱いていた。これまでの人生で、彼のようなテキパキと指示を出す人物と出会ったことがない。そうなると、ひとつ大きな疑問が浮かんでくる。

「そう言えば、なんで伊達さんは借金なんてしたんです? 弁護士さんって儲かるんでしょ?」

「…………」

伊達は即答しなかった。しばらくの沈黙ののち彼は、「この部屋、煙草ってOK?」と尋ねた。

「別にいいですけど、灰皿とかないですよ」

リュックから携帯灰皿と煙草、オイルライターを取り出した伊達は、「あのな。俺はギャンブルと女遊びに目がないんだ」と呟いた。

「伊達さんが? 冗談でしょ」

「マジなんだよ。下手なクセに負けず嫌いで計画性も吹っ飛んでカネを突っ込み、女からは気前がいいって思われたい見栄っ張りだからアホみたいに貢ぐ」

煙草をくわえた伊達は、それに火を点け、深くひとふかしした。

「意外ですね。なら伊達さんの場合、自業自得ってやつなんですね」

「言いやがるな。まぁけど、おっしゃる通りだ。しかしな、マサカズのあの力を見てから、サッパリそっちへの興味を失った。登別たちに脅されたってこともあるのかもしれないけど、今の俺はお前に賭けることにしか興味がわかない」

「あー、じゃあ良かったのかも」

「ああ」

マサカズは窓を開け、バイクに跨がる伊達を見下ろした。スーツ姿にジェットタイプのヘルメットを被り、黒い革の手袋をはめた伊達は、とにかく凛々しく格好が良い。走り去るバイクを見送りながら、マサカズは自分もいずれ免許でも取ろうかと考えていた。なぜなら、その方が正義のヒーローっぽいと思えたからだ。窓を閉ざそうとしたマサカズだったが、ヤニの臭いがまだ消えていなかったため、パタパタと手をはらった。

第1話「変身! 正義のヒーローになろう!」おわり

【無料版】第2話─可哀想な女の子を救ってあげよう!」Chapter1─

扉を開け、アパートの外廊下に出たマサカズは、外気の様子を窺うと部屋に戻った。

六月も後半に入ろうとしているのに、今日は妙に寒い。おかげで昨晩は扇風機をつけることもなく快適に過ごせたのだが、外出となると話は別だ。スマートフォンで天気を確かめてみたところ、夜になるともっと冷え込むらしく、この異常なまでの涼しさ、というか寒さは明日いっぱいまで続くらしい。ここ最近はずっとTシャツ一枚で外出していたのだが、今日、明日はなにか上着が必要だ。マサカズは四月以来となる紺のテイラードジャケットを羽織ることにした。

去って行くオートバイを見送ってから二日が経っていたが、伊達からの連絡はなかった。「俺に時間をくれ。鍵の使い道について、最適な絵図を描く」そう言っていたから、次に連絡があるとしたら何らかの計画を持ちかけてくるタイミングのはずだ。マサカズは仕事中でも常にスマートフォンを気をかけ、いつ伊達から知らせがあっても即座に対応できるように心がけていた。

その日のアルバイトを終えたマサカズは、駅のショッピングセンターにある合鍵作製の専門店までやってきた。店主である中年の男とカウンター越しに向き合ったマサカズは、持ち手の部分が折れた鍵を見せ、「これ、直してくれます?」と尋ねた。スーパー銭湯の着替え場で 瓜原の右ストレートを咄嗟に防ごうとした際、このロッカーキーは折れてしまった。今では抜き差しするのにラジオペンチが必要であり、緊急事態に対応するためにも不便は解消しなければならなかった。店主は鍵を観察し、「それなら、合鍵作った方が早くて安くつきますよ」と言ってきた。

「そうなんですか?」

「ウチの店だと修理の場合、機材の関係で本社に送る必要があるんですよ。だいたい一週間ぐらいはかかりますね。合鍵でしたら今の時間なら十分ぐらいいただけましたら」

「じゃあ、一応お願いします」

この鍵がどういった理屈で現象を生じさせるのか、マサカズは全くのところわかっていなかった。しかしいくらなんでもコピーでは力は奮えないだろう。諦めながらそれでもマサカズは鍵を店主に渡し、喫茶店で十五分ほど時間を潰し、再び専門店まで戻り、合鍵と折れた鍵を受け取った。いずれは修理を頼むべきだが、ひとまずこの合鍵を試してみよう。そう考えたマサカズは、ショッピングセンターの公衆トイレの個室に入り、便器に腰を下ろした。

鞄から南京錠を取り出したマサカズは、合鍵を差し込み、それを捻った。全身が痺れが入り、力の漲りを確かに感じる。「なんなんだよ。これ。デタラメ過ぎるだろ」マサカズは小さくそう呟いた。

合鍵でもあの力は使えてしまう。その事実にマサカズは困惑してしまったが、やるべきことを決め、合鍵の専門店をみたび訪れた。

「すみません、さっきのコレ、もう九本ほどコピーしてもらえませんか?」

「九本? でしたら申込書に記載をお願いします。ウチだと三本以上は必要なんですよ。あと、受け渡しは明日になります」

「わかりました。それでいいです」

マサカズが答えると、店主はA4大の申込用紙とボールペンを持ってきた。申込用紙の必須項目に『合鍵作製の用途と理由』という項目があったため、マサカズは少しばかり考え、『会社のマスターキーのコピー。従業員に配布するため』と書き込んだ。

翌朝、マサカズは九本の合鍵と折れたオリジナルの鍵を専門店で受け取り、料金を支払った。これで折れたマスターキーが一本、スペアキーが十本となった。力が使えるのなら、鍵の修理は必要ない。一週間もマスターキーを預けるのはそもそも不安がある。今後はこのスペアの方を使っていこう。そう決めたマサカズは折れた鍵をジャケットのポケットに入れ、十本のスペアキーを腰に提げていたポーチに納めた。

鍵を受領したあと仕事に就き、書店のレジに立つマサカズはレシートと釣り銭を客に手渡した。すると突然、瓜原の入れ墨だらけの強面が頭の中をよぎった。

しばらくして休憩室のソファで休んでいたところ、吐血した登別の断末魔が浮かんだ。ここ数日、フラッシュバックとでも言うのだろうか、凄惨な記憶が何度も甦る。自分は人殺しだ。伊達は当局の目が自分たちに向くことはまずない、と断言していたが、今でも交番の前は避けるようにしているし、スマートフォンで“カルルス金融”というキーワードで検索をし、事件の捜査状況の進展を見守るようにしていた。だが、“歌舞伎町ヤミ金強殺事件”という名称が付けられていた事件についての報道は、三日ほどが経過してから全く取り扱われなくなり、今では風化してしまっているとも言ってよいほどだ。瓜原の件については報じられてすらいないが、伊達の話によると入院後スーパー銭湯への不法侵入で逮捕されたらしく、余罪についても事情聴取を受けているらしい。

山田正一脅迫のため、不法侵入した。そんな真実を瓜原は語らない。依頼主の吉田を守り、今後も彼らから高い利益を享受するためには、不法侵入の理由など酒に酔ったから、などとお茶を濁すのが連中のいつもの手段だ。アパートで伊達はそう言い切った。あれから何日か経つが警察からの連絡もないので、彼の予想はおそらく外れてはいないのだろう。マサカズはソファで背を丸め指を組み、両の踵を小さく上げ下げした。

「貧乏揺すりは行儀が悪いですよ~」

軽やかな口調でそう注意をし、目の前のソファに腰を下ろしたのは後輩の同僚、七浦葵だった。マサカズは慌てて両膝を押さえ、彼女に顔を上げた。

「最近、山田さんってなんか最近……うーん、なんだ? なんだろ?」

「ボーッとしてたり、考え事して反応が鈍かったり、とか?」

マサカズがそう言うと、彼女は目を丸くし、人差し指でマサカズを指した。

「うーわー、それそれそれ、自己分析できてるんですね」

「まぁね」

「よければ原因や理由など」

「人、殺しちゃってさ」

その即答に七浦葵は両手を膝に乗せ、表情を消し横を向いて俯いた。機嫌を損ねてしまった。そう感じたマサカズは両手を広げて、「冗談、冗談、ちょっと体調悪いだけ」と早口で弁解した。七浦はゆっくりと顔を向けると笑顔になった。

「ですよねー」

「ですよ。ですよ、ですよ」

冗談としてではあったが、秘密の告白で暗鬱とした気分が少しは晴れたようにも思えた。しかし、二度と使える手段ではない。マサカズは何度かうなずき、腰を上げ売り場へ戻っていった。

仕事を終えたマサカズは、アパートの自室であぐらをかいてカップラーメンを啜っていた。腹を満たした彼はスマートフォンを手にし、動画閲覧アプリを立ち上げた。“格闘技入門”、そのようなキーワードで検索してみたところ、いくつもの動画のサムネイルが表示された。

マサカズは立ち上がると、動画が表示されたスマートフォンをカラーボックスの上に置いた。そして身構え、横目で腰の高さほどの画面を見た。動画は『初心者に蹴ってもらった 熱血指導! これであなたもプロの入り口!!』というタイトルだった。現役のキックボクサーが初心者にキックを教える内容である。概要欄にはそう記されていた。フォームを確かめ、見よう見まねで右足を蹴り上げてみたが、バランスを崩して壁に倒れ込んでしまった。すると「うるせー!」という叫びと同時に、壁を強く叩く音が鳴り響いた。

伊達からの連絡があるまで、鍵の力をもっと使いこなせるようになっておきたい。そんな思いつきからの格闘技の練習だったが、六畳しかないこの狭さではその環境を充たしていない。マサカズは「ごめんなさい!」と叫び、ちりちり頭をかいた。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter2

「格闘技をタダで勉強する方法って、なんかあるかな?」

職場の休憩室で、マサカズは対面のソファに座る七浦にそう尋ねた。

「一日体験とか?」

「それだとなぁ。ある程度のレベルは覚えたいし」

「知り合いのツテとか?」

「いないなぁ」

「そもそもなんで?」

「あ……」

後輩に説明できる理由ではなかったので、マサカズは言葉に詰まった。

「格闘家にジョブチェンですか?」

「あ、いや、まぁ、なんとなく、格闘技できたら格好良いかなって、その程度の気持ちだよ」

なんとか嘘の返事を取りまとめたマサカズは、テーブルに置かれていたレモン味の飴を取った。

「わたしはなんとなく、嫌だな」

「え?」

「格闘技とかする人って、なんか、怖い」

「そうなんだ」

「男の人の暴力って、やだ」

話題を変えるべきだ。口元を歪ませ、顔を顰める七浦の様子を察したマサカズは、「バイクの免許」と口走った。

「取ったんです?」

「いいや、取りたいなって。最近知り合いになった弁護士の人がバイク乗りでさ、ビシっとしたスーツに黒い革手袋で、えらい格好いいなって」

マサカズの説明に七浦は視線を落としてしばらく黙り込み、「あー」と声を上げた。

「情報を処理しました。黒革手袋でスーツの弁護士ライダーに憧れたから、山田さんもバイクの免許を取りたいって話。私が格闘技の話でげんなりしたから、話題を変えてくれたんですね」

「そう、そういうこと」

飴を口にしたマサカズは、それが思っていたより酸っぱすぎると感じた。

「なんか最近、わたしと山田さんってお話する機会が増えてますよね」

「休憩のタイミングが重なることが多いしね」

「わたし、山田さんとお話しするの、好きですよ」

「そうなの?」

「別段話題が面白いってわけではないですけど、なんでしょう。気分がよくなるんです。山田さんの気づかいとかが感じられるので」

「彼氏ともそんな感じなの?」

尋ねてから、マサカズは踏み込みすぎだと後悔した。すると七浦は再び視線を落とした。

「なんでしょう。なんでしょうね。あの人は、山田さんみたく優しくないです」

踏み込みに対してそれを深掘りする返事があったため、マサカズは心をざわつかせ、鼓動が早まり言葉が出なくなった。

「あー、ごめんなさい。本当にごめんなさい」

深々と頭を下げると七浦はソファから立ち上がり、休憩室を出て行った。

次の日の夕方、梅雨らしく蒸し暑く湿った空気の中、仕事が休みだったマサカズは夕飯のため小岩駅までやってきた。今日は何を食べようか、家か外食か、家ならスーパーかコンビニか。多様な選択肢に悩んでいたマサカズは背後から肩を小さく叩かれた。

「さすが地元民、ですね」

マサカズが振り返ると、そこにはリュックを背負った小柄な後輩の姿があった。

「七浦さんは、仕事終わり?」

七浦がエプロン姿ではなかったので、マサカズはそう尋ねた。

「もちろんです。山田さんは?」

「僕は晩メシ」

「あ、わたしも腹ぺこだったりして」

七浦はにっこりと微笑むと、小さく跳ね、マサカズに背中を向けた。

「ラーメンでいいの?」

「大好きです。ラーメン女子と呼んでください」

ラーメン店のカウンターに、マサカズは七浦と並んで座っていた。ここは十二席のU字のカウンター席のみの小さな店舗であり、マサカズにとっては週に一度は足を運ぶ行きつけだった。店員から二人の前に醤油ラーメンとチャーシューメンが差し出された。七浦は大盛りのチャーシュー麺に笑みを浮かべ、箸を割った。

「ここ変わっててさ、ラーメンのあとはサービスでコーヒー頼めるんだよ」

「回転率はどーなるんでしょ?」

七浦は、勢い良くチャーシューメンを啜った。

「だよなー、結構人気店なのにな」

「けどいいですね。山田さんとお話できます」

「あのさぁ……」

言いかけたところで言葉を止め、マサカズは目の前で湯気を立てるラーメンに集中することにした。

二人の前にはラーメンの丼ではなく、アイスコーヒーのグラスが入れ替わるように置かれていた。

「小説、書いてるの?」

「絶賛連載中です。現在物語は佳境にさしかかり、いわゆるクライマックスというやつです」

「本にはならないの?」

「そんなのごく一部です。ほとんどがわたしみたくサイトにアップしても読者だってふた桁がせいぜいですし」

ネットでの小説家活動というものがどういった実態なのかマサカズには想像もできなかったため、彼はただ頷くしかなかった。

「でもアニメ化の夢、捨ててませんし。そのためにもまずは書籍化と漫画化ですね」

「あー、ラノベ原作の漫画、多いもんな」

「山田さんは読んだりします?」

「あんまりかなぁ。なんかああいうのってRPGとかのゲームとか詳しくないと前提自体がわからないのが多いような気がするし、最近だと女性向けのも増えてて、僕はそっちは読まないし。けどそうだ、アニメにもなったアレ、生まれ変わって松明になるやつ、アレは一巻だけ読んだ」

「『転生したらタイマツになって、台風襲来でまさに風前の灯火だったけど、美少女パーティーに握られまくった』ですよね。アレ、面白かったです」

「七浦さんってやっぱり読書家なの?」

「はい」

グラスを手にした七浦は、それを口に運んだ。横目でそれを見ながら、マサカズは苛立ちを覚えつつあった。異性と並んでアイスコーヒーを飲む。会話も弾み、彼女もなにやら楽しそうではあるが、これ以上は、ない。ひと月ほど前には、この小さな後輩との関係が進展する可能性もワンチャンスあるような気もしていた。こうやって夕飯を共にするようになったのでそれは叶ったのかもしれないが、この先はさすがにない。そう言えば、昨日彼女は彼氏が優しくないと言っていた。あるいは近々、別れてしまう可能性もある。いや、そもそも自分はこの子のことが好きなのか、その感情自体も曖昧だ。マサカズはアイスコーヒーをひと飲みすると、グラスをカウンターに置いた。

「ここのラーメン、美味しいですね」

「また食べに来るといいよ」

「じゃあ、また一緒に」

「僕と七浦さんだと、シフト的になかなかタイミングを合わせるのが難しいよな」

「だから今日みたくわたしが働いてて、山田さんがお休みのときとかに」

「あぁ、なるほど」

納得はしたものの、この後輩がなぜ自分にここまで懐いてくるのか、マサカズにはそれがわからなかった。

「七浦さんって男の友だちとかって、いるの?」

「まさか。アイツ、すごく嫉妬深いし」

「なるほど」

となると、この並んでコーヒーと会話を楽しむ光景など、“アイツ”の嫉妬の対象にはならないのだろうか。それとも自分は男友達ではなく職場の先輩だから、もし知られたとしても問題がないのだろうか。マサカズは軽く混乱していた。

眼鏡を外した七浦は、それをカウンターの上に置いた。

「わたし、九月で契約終了ですって。さっき、店長から」

彼女の横顔にマサカズは目を移した。目は潤み、何かを言葉にしようとしているのか口を小さく開いたり閉じたりしている。言っている事実はわかるが、なぜこのタイミングで言うのか、その心の道程はまったくわからない。マサカズは「うん」と漏らすように返すだけだった。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter3

きのう、隣にいたのは小さな後輩だった。彼女は失職を悲しんでいたのか、悔しかったのか、マサカズにはわからなかった。関係も浅くそもそも心情を察する洞察力も持ち合わせておらず、言葉でそれを探れるほどラーメン店のカウンターは落ち着ける場ではなかった。そして今、隣でコーラのグラスを傾けているのは眉間に皺を寄せた弁護士だった。「すまない。鍵の件だが、まだいい絵図が描けない」彼はそう告げた。

「でしたらなんで?」

「定期的に会っておくべきだと判断した」

日が沈んだころ、バイクで小岩のアパートまでやってきた伊達は、都道沿いのバーまでマサカズを連れてきた。初見だったが、こぢんまりとした落ち着ける雰囲気の店だ。伊達とマサカズは同じ感想を抱いていた。

「そうそう、コレ」

マサカズは腰のポーチを開けると、そこから鍵を一本取りだし、伊達に手渡そうとした。伊達は身を引き、首を振った。

「なんなんだ?」

「駅のお店で修理を頼んだところ、合鍵はどうだって話になったんです。で、作ってみたらオリジナルと同じ様な力が出せたんです。若干パワーは落ちてるっぽいんですけど、全然イケますね」

マサカズの説明に、伊達は人差し指で眼鏡を直し、眉を顰めた。

「理解の必要もないということか。それについては」

「わけ、わかんないですよね」

「ああ」

「で、コレ、十本作ったんで、一本は伊達さんに」

そう言うと、マサカズは合鍵を伊達に突きつけた。

「なんで俺が?」

伊達は嫌悪感を顕わにしてそう言った。

「いやだって、この秘密は僕と伊達さんだけでしょ。僕、気になってることがあって、それを伊達さんに試してみて欲しいんですよ」

常に相手の言葉を注意深く読み取り、先回りしてその意図を探ることを生業としていた伊達だったが、マサカズの試して欲しいことが何であるのか想像ができなかった。

「つまりですね、この力って僕以外でも発現するのかって。伊達さん、お願いします。それって最初はコントロールにコツがあって、最初はバランス崩して転んだりしちゃうんですけど、僕、ちゃんとアドバイスとかしますし」

その説明に、伊達は小さく首を横に振った。

「断る」

「どうしてです?」

「解明できていない、理解できない。有り体に言えば得体の知れないそれを試したくない。なんの副作用が俺に降りかかるかもわからない」

「えー、伊達さんそれってちょっと卑怯じゃないですか?」

「卑怯? 俺が?」

慌てる伊達を横目に、マサカズはウイスキーのロックをひと呑みした。いつもならアルコールはビールかサワーだったのだが、店の雰囲気がいかにも小洒落たバーだったため、いつ以来かも思い出せないほど久しぶりのウイスキーだった。

「だってそーでしょ。僕とこの力で関わりたいっていうのに、副作用の危険は僕だけに押しつけてるって……アレ? 違うかな?」

「いや、そう思うのは間違っていない。確かに運命を共有しようってほどの覚悟はない。ただ、現状お前になにも異常が起きていないことを考えると……」

「結果オーライ?」

「そうそうそれだ。新しい試みに対しては慎重にしていれば、俺たちは成功できる」

「でもでも、これは一本持っておいてください。えーと、可能性ですかね? そういった選択肢は広げておきましょう」

突き出されたロッカーキーを、伊達は受け取った。

「悪くない考え方だ。そうだな、知り得た者として俺は受け取っておくべきだな」

高学歴であり、喋ることを生業にしているため自分よりずっと語彙に富んでいるはずの彼だが、出会ってから常にわかり易い言葉を選んでくれている。これがプロの弁護士というものなのか。鍵を受け取り、それをスーツのポケットに入れる伊達を見ながら、マサカズはそう思った。

「伊達さんって独身ですか?」

コーラのグラスを持った伊達の手を見ながら、マサカズはそう尋ねた。

「キャバクラ通いで借金してたんだぜ。彼女もいないよ」

「えっ、伊達さんイケメンで弁護士なのに?」

「モテ期なんて一度もねーよ。だいたい、付き合ってもすぐに言い合いの喧嘩になって別れちまう」

「あー、だからキャバクラか」

グラスに残っていたウイスキーをあおると、マサカズは喉が焼けるような刺激を感じた。

「だ。彼女たちは男を怒らせるようなトークはしないからな」

「伊達さんは僕のこと調べ済みなんでしょうけど、僕はそっちのことなんも知らないし、今後は色々と教えてくださいね」

「まぁ、おいおいな」

「趣味とか好物とか……、あ、ビールがお好きってのはこないだの温泉でわかりましたけど。今日はなんでコーラなんです?」

「バイクだからな」

「あ、そーか」

「サウナでもあれば、一杯やりながらひと晩のんびりしていくんだけど、小岩ってどうなんだ?」

「どうだっけなぁ。銭湯には行ったことがあるけど、サウナはどうだっけ」

「確か……昔はスーパー銭湯があったって聞いたけど」

「あ、それって僕がこっちに越してきたころにはなくなったっぽいです。建物が老朽化して取り壊したって」

「へぇ」

取り留めのないやりとりをしながら、マサカズは二杯目のロックをバーテンに注文した。

「あ、それとなんですけど、目出し帽ってアレ、どうにかなりませんかね?」

「犯罪者っぽいもんな」

「けど顔はかくしておいた方がいいですし。なんかヒーローっぽい仮面とかって、アキバとかで売ってるのかな?」

「それについちゃ、俺に任せてくれるか?」

「心当たりあるんですか?」

「それこそ俺の趣味の領域でな。適当なマスクを見繕っておく」

「カッコイイのでお願いしますよ。あと、できるだけお安く」

「例のカネは、やっぱり手付けずなのか?」

「ええ、自分で納得できる使い道がまだ見つからないので」

「あのさマサカズ、若干踏み込んでもいいか?」

「はぁ?」

「これまで色々な人間を見てきたけど、あれだけの大金に誘惑されないのって、ハッキリ言って破格だぞ」

「そりゃ、道で拾ったとかだったら、とっくに使ってましたよ。もっといいタワマンに越したりとか、海外旅行とか。けど、アレってアレですよ。あんな形で持ってきたりもらったりしたモノですよ。正直なところ怖さの方が勝ります」

マサカズの言葉に、伊達は歌舞伎町での夜を思い出した。登別たちは次々と命を絶たれ、血溜りに身を沈めた。それをしてしまった当事者であるマサカズの気持ちを、これまで数々の犯罪者の弁護人となりその心に深入りしてきたにも関わらず、ここに至るまで伊達はよくわかっていなかった。

二杯目のロックで気持ちが高揚してきたマサカズは、伊達の肩を人差し指でつついた。

「なんだそれは?」

「力とは全然関係ないんですけど、いいです?」

唐突なマサカズの相談に、伊達は「なに?」と突き放すような早口で返答した。

「バイト先の女の子がですがね、妙に親しげにしてくるんですよ。彼氏いるのに」

「へー」

「素っ気ない返事ですね」

「これっぽっちも興味が沸かないからな」

「まー、モテない伊達さんに相談してみるだけムダか」

「嫌味だな。その子はお前を浮気の対象にしているかどうか、真意を知りたいってことか?」

伊達の指摘に、マサカズはグラスを手にして背筋を張った。

「さすがは伊達さん! 僕、そこまでハッキリとした疑問とかってまだだったんですけど、伊達さんはいつも先回りで答えを出してくれる」

「その子とはどこまでいったんだ?」

「昨日、そこの駅前でラーメン食べました。並んで」

「昼飯?」

「晩メシです」

「ほう……」

伊達は小さく何度か頷いた。

「次の確認段階があるとすれば、酒席だな。サシ呑みに誘って乗ってきたら、脈はかなりある」

「そりゃそうですよね」

「好きなの? その子?」

「わかりません」

「なら、慎重にいかないと。歳の差は?」

「八歳年下です」

マサカズの返答に、伊達は身体を大きく引いてコーラをひと口飲んだ。

「そりゃほんと、慎重に行け」

「兄貴的枠って可能性も残念ながらワンチャンありますよね」

「あのさ、マサカズ」

「なんです?」

「“ワンチャン”の用法、間違ってるぞ。ワンチャンス、それは好機を期待した場合の言葉だ」

伊達の指摘に、マサカズはちりちり頭をひとかきし、「そーでしたっけ?」と間抜けな声で返した。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter4

「無実じゃねぇなんてあり得ないっしょ」

東京地方裁判所の小さな待合室で、伊達は若い坊主頭の青年に毒づかれた。鼠色のスウェットの上下で手錠をかけられ、腰を縄で巻かれ、両隣を刑務官で固められたその青年は椅子に座らされ、立っていた伊達を鋭く睨みつけた。

「なんか言うことねぇの!? この無能!」

「判決は出た。控訴するならその手続きまでは面倒を見る。だけど、そこまでだ」

「はぁ?」

伊達はこの粗野な青年に、今の言葉が理解できていないことをよくわかっていた。

「情状証人をつけるだけつけて、普通なら十年でもおかしくないのを五年にまで縮めたんだ。無能と言われるおぼえはない」

「なにさっきからペラペラペラペラ」

「俺の仕事はここまでだ。これからはお前が考えろ」

最後に、青年でもわかるであろう言葉でそう告げると、伊達は刑務官たちに会釈をして待合室をあとにした。背中に何やらわめき声がぶつけられてきたが、伊達はその言葉の意味を受け止めず黒い革手袋をはめた。

伊達は霞ヶ関の地裁から十分ほどかけ、バイクで水道橋までやってきた。昼過ぎの街路には昼食を求めるビジネスマンたちが溢れていた。バイクを停めた伊達は、駅近くの古びた雑居ビルを訪れた。ビルの三階に、刑事裁判を終えた伊達の目的とする店舗があった。狭い店内は壁一面に本棚が設置され、そこにはプロレス雑誌や試合のパンフレットがぎっしりと詰まっていた。ショーケースにはプロレスラーのサインや、チャンピオンベルトの複製品が飾られ、店内のスピーカーからは勇壮な入場曲が鳴っていた。伊達は、ショーケースのひとつに屈み込んだ。中には頭部だけのマネキンがいくつも置かれ、そのいずれにもマスクマンの着けるそれが被せられていた。

「岩井さん、マスク買いたいんですけど」

伊達に声をかけられた長髪の中年店員が、カウンターから身を乗り出した。

「伊達ちゃんが? マスク?」

「ええ。できればマシーンみたいに顎まで覆っているやつがいいんですけど」

「い、いや、ほんとに? 伊達ちゃんが? あの、伊達ちゃんが?」

店員は伊達の要求に即応できず、疑問を口にするばかりだった。

「あ、俺じゃなくって代理購入ですよ。欲しいって依頼人がいるもので」

「だよねー、伊達ちゃんがマスクになんて、いくらなんでもねぇ」

「別に、マスクマンやルチャ否定論者じゃないですよ、俺」

「いやいやいやいや。前も大激論したでしょ。武道館近くの居酒屋で。あんなのチャラくて認めないって」

「そうでしたっけ」

伊達は記憶を辿ってみたが、武道館近くの居酒屋にてプロレスについて怒声混じりの大激論をした記憶は幾度もあったため、そのいちいちを覚えていなかった。

「じゃあ、岩井さんに修正をお願いします。俺はいい加減で無能なレスラーやプロレスが大嫌いなだけで、スタイル自体は全肯定派です。ルチャであろうと、デスマッチであろうと」

伊達の言葉に岩井はしばらく無言ののち、笑顔で頷いた。

プロレスショップでマスクを購入した伊達は、神保町のカレー店で昼食を摂ることにした。ここは四十年近く続くヨーロッパ風カレーの老舗店であり、司法修習生当時、その濃厚な味に魅了された伊達はそれ以来、月に一度ほどの頻度で足を運んでいた。純喫茶のような上品な内装の店内のテーブル席で、伊達は大盛りのビーフカレーを注文した。

別皿に蒸したジャガイモが丸々二個提供され、これを客の好みのタイミングで食べられるのがこの店の特徴である。伊達は常にカレーライスを半分食べてから、全てのジャガイモを投入するスタイルを好んでいた。

おかしい。今日はなにやら食べ足りない。そんなことはないはずだ。わざわざ大盛りのストロングスタイルで挑んだのに。そんな疑問を抱きながら、会計をすませた伊達は店を出てバイクに向かった。

奇妙な空腹感をかかえたまま、伊達は高田馬場までやってきた。駅から五百メートルほど離れた六階建てのビルの地下駐車場にバイクを停めた彼は、ヘルメットと鞄を手にエレベーターに乗り込み五階まで昇った。エレベーターを降りた伊達は、『柏城法律事務所』と記されたガラス戸を押し開け、壁に付けられたパネルを操作して内扉を解錠し、先に進んでいった。

「五年なんて上出来じゃねぇか」

男にそう言われ、伊達は小さくお辞儀をした。椅子に座る男は伊達とは親子ほど歳が離れており、彼よりはずっと小柄である。三揃えのスーツ姿であり、その色は伊達と同じ灰色だった。

「新件の資料が届いている。デスクに置いといたから、今日中に目を通してくれ。明日の朝にでも打ち合わせがしたい」

「わかりました」

この柏城という男は伊達が所属する法律事務所の所長であり、“オヤジ”と呼び尊敬している人物だった。刑事事件を専門に扱い、暴力団や半グレといった、いわゆる反社会的勢力の弁護を数多く請け負い、経験豊富で無法者に対しても威厳を損なわない胆力を持っていた。彼の言葉は全面的に従うべきと考えていたため、伊達はすぐに自分のデスクに戻り、置かれていたファイルに目を通した。それは先ほどの午前中に判決が下され、依頼人から“無能”呼ばわりされたものと似たような傷害事件であり、伊達にとっては法廷でどう戦うべきかも即断できてしまうような、ありふれた内容でしかなかった。

だから、つい別のことを考えてしまう。あの人懐っこいちりちり頭の青年が持つ異能を、どのように使うべきなのか。最新の情報としてはあの鍵は複製が可能であることだ。もしマサカズ以外に利用ができるのなら、組織化も可能であるのかもしれない。異能者たちがその秘密を守り活動する、これはそう、いわゆる秘密結社というものだ。ぼんやりと浮かんできた計画に、伊達は本業を隅に追いやり没入していった。

夜、自宅である飯田橋の高層マンションまで帰ってきた伊達は、十三階の自室の扉を開けた。2LDKのここには五年前に入居し、窓から見える都会の夜景も気に入っている。上着を脱いだ彼は冷蔵庫から缶ビールを取り出し、広いリビングのソファに腰を下ろした。伊達がスマートフォンの着信を確認してみたところ、十件を超えるメッセージが届いていた。

“ハヤトちゃん、ぼちぼちお店に来てほしい!”

“ダテせんせい、さみしいよう”

“こら! 伊達隼斗! 遂にワタシを怒らせたわね。怒・怒・怒!!!!!!!!!!!!!!”

メッセージに目を通した伊達は、ため息を漏らしビールの缶を開けた。いずれもが以前まで足繁く通い、貢ぎ、その挙げ句殺されかけ、身を滅ぼしかけた原因であるホステスたちからの来店を促す内容である。思えば、なぜ自分はあのような無意味で無価値な遊びにのめり込んでいたのだろう。仕事のストレスが原因なのだろうか。

依頼人の権利を守るため、できうる限りの事情と情状を裁判所に認めさせる。それは誰にでもできる簡単な仕事ではないのに、依頼人からは無能だと罵られる。今日もそうだった。自覚こそなかったが、無意識の不満を溜め込んでいたのだろう。尊敬されたい、誉められたい。そのような欲求を満たすため、彼女たちの待つネオン街に通い詰めていた。我ながら情けないが、そんなところだろう。

“オヤジ”は以前、高田馬場の海鮮居酒屋で、「これは仕事だ。俺たちはカネをもらって連中の自由を勝ち取る。ろくでなし共にどんな態度をとられようが、ただ淡々と接するだけだ。それが嫌なら別の事務所を紹介してやる」と言っていた。その言葉に同意し、あくまでも冷徹にこの仕事をしてきたつもりだったのに、午後からずっと“無能”という言葉がこびりついている。これまではそれをごまかすため、夜の女たちを求めた。しかし、なぜだか今夜はそのような気分になれない。

ホステスたちからのメッセージを全て削除すると、伊達は五十五インチの大型テレビを点け、ゲーム機の電源を入れた。このゲーム機は、三十年ほど昔に発売された家庭用の機種をリメイクしたものである。パッドを手にした伊達は、横スクロールのシューティングゲームを十分ほどプレイした。これもやはり、その当時にリリースされたレトロゲームである。途中で止めてしまった伊達はゲーム機の電源を落とし、テレビのリモコンを操作して動画配信サービスのアプリケーションを起ち上げた。

カブトムシの観察、昭和のプロレスの試合、テレビアニメ-ションのレビュー、そんな三本の動画を立て続けに見た伊達は、ビールを一気に飲み干し、二本目を冷蔵庫に求めた。再びソファに腰掛け、プルトップを引き、ネクタイを緩める。片膝を細かく上下させると伊達は舌打ち混じりに「無能じゃねぇ」と呻った。

テレビを消した伊達は、テーブルの上のノートパソコンを開き、テキストエディタを開いた。彼はまず、『事業計画書』と打ち込んでみた。すると、なにやら晴れやかなそよ風が心の中を吹き抜けていくような気がした。伊達は不敵な笑みを浮かべると「これだ」と呟いた。

その晩、五本目となるビールの空き缶を手にしたまま、伊達はソファで眠りに落ちてしまっていた。その顔は苦悶で歪み、苦しげなうめき声を漏らしていた。ノートパソコンのエディタ画面には、『事業計画書』以上の文字は打たれていなかった。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter5

伊達がまったく進まない事業計画書に頭を悩ませていた次の日の夜、小さく狭いもつ焼き屋のカウンターに、マサカズと七浦葵の姿があった。「晩メシどう?」ちょうど仕事の上がりが同時刻だったため、ロッカールームでそのような軽い気持ちで誘ったのがきっかけだった。

「かんぱーい」

レモンサワーのグラスを傾けてきた薄い紫のサマーニット姿の彼女に、マサカズも同じようにビールの中ジョッキを傾けた。ガラスが音を立てたのち、二人はひと口目になるアルコールを含んだ。「なら呑みにいきません?」軽い誘いに、七浦葵はそう返してきた。マサカズにとってそれは想定外の答えであり、バーで交わした伊達の言葉を思い出させる内容だった。

この店はロッカールームで慌てて“小岩 飲み屋 オススメ”などといった文言で検索をした結果であり、マサカズも初めての来店だった。伊達と呑んだ都道沿いのバーの方が雰囲気も落ち着いていて、後輩との交流には適しているとも考えられたが、あの店は料金もそこそこ高く、そもそも食事向きではない。ここは十四名がけのカウンターに、テーブル席が三つの小規模な飲食店で、店内には豚の内臓や肉、野菜を炭で焼く煙が立ちこめていた。

駅から歩いて五分もかからない立地だが、ここに辿り着くまでの路地で風俗店やガールズバーを何軒か通り過ぎることになり、マサカズはその都度気まずさから視線を泳がせてしまった。

だが、これは当たりだ。串に刺されたカシラと呼ばれている肉を食べてみたところ、しっかりとした噛み応えと同時に濃厚なタレの味が広がる。あらためてメニューを見ると一本百五十円と書かれているが、これは料金以上の価値がある。マサカズは軽く興奮してしまった。

「山田さん、さすがです。いいお店知ってるんですね」

同じようにカシラを頬張った七浦は笑顔でそう言うと、左の肘でマサカズの腕を軽くつついた。

「違うよ。ついさっき検索して見つけたんだ。僕もここは初めて……というか、あんまりお店じゃ呑まないから。いつもは家でだよ」

「なら今日はいっぱい呑みましょう。ここ、安いです。うん、そうしましょう。あ、もちろん割り勘ですね。おごれなんてセコイのナシですから」

食べ終えた串を木製の容器に入れた彼女を横目に、マサカズは彼女がこういった店に行き慣れているのだと思った。

二杯目の中生ビールを注文するためマサカズが店員を探そうとしたところ、まだ夕方にも関わらず店がすっかり満席になっていることに気づいた。

それから三十分ほど、二人は互いの趣味や好物といった他愛のない話をした。喧噪で聞き取れぬことも多く、何度も同じ事を言ったり聞いたりするうち、マサカズはこの小柄な後輩と互いの距離が縮まろうとしている手応えを感じ始めていた。

「こーゆーのってさ、彼氏にバレたらヤバくない?」

そう言ってマサカズが視線を右に移すと、彼女の目はすっかり座り、頬は赤く上気していた。

「なー、蹴られまふねー! 何発もでふねー! アイツ! 腹を!」

呂律も回らずそうまくし立てる七浦に、マサカズは苦笑いを浮かべるしかなかった。

「あと山田クン!」

人差し指を突きつけた七浦は、マサカズを覗き込むように屈んで見つめた。

「わたしは“葵”でお願いっス」

「そうなの?」

「ですよ~! もうそのぐらい仲良ひじゃないれすか~わたしたち」

「明日になったら忘れたとか、そーゆーのはナシでお願いね」

「だいじょーぶ!」

上体を起こした“葵”は、語尾を強くしてそう言い、五杯目となるレモンサワーのグラスを手に取った。

「葵さん、そのぐらいのでストップしない? 明日、朝からシフトでしょ?」

「店長キライ!」

支離滅裂で会話が成立しない。マサカズは首を大きく揺らす葵に、どう接すればいいのかわからなくなっていた。

「山田さん、弁護士さんと知り合いなんてすごい」

「あ、伊達さんのこと?」

「うん?」

葵はレモンサワーをあおるとグラスをカウンターに置いた。

「わたしも弁護士欲しい」

「なんで?」

「法律で守られたい」

「無料相談とかやってるらしいから、調べて行ってみたら?」

「ダテさんがいい。山田さんとおそろい。弁護士ライダーの」

にんまりとした笑みで、葵はそう言った。

「あの人は高いよ」

「…………」

笑みを消し、カウンターをじっと見つめた葵は小さく肩を震わせた。

「いいことなんてちっともない」

喧噪の中、そこから二人の間には沈黙が続いた。アルバイトも契約解除で彼氏との関係も今ひとつのようでもある。隣で黙り込むこの彼女は、自分のことを不幸であると憂いを抱いている。このような場合、どう対応すればいいのだろうか。あくまでも職場の先輩という立場を前提として、アルコールで正常ならざる状態となっている彼女に対して。

「まぁ、頑張ってれば、そのうちいいこともあるよ」

陳腐で意外性もなく、なんとも無意味な言葉だ。マサカズがそう自覚していると突然、葵が崩れ落ちた。酔いが回りすぎたのだろう、そう思ったマサカズはもたれかかってきた葵に慌てて身体を向けた。

抱き止めると、彼女のサマーニットがめくれた。その腹部に見えたのはいくつかの青痣だった。つい先ほど言っていた。「腹を蹴られる」と。事情など知らない。しかし、重い証拠を見てしまった。そして今夜のこの状況は、この痣を増やしかねない。ニットを下ろし直したマサカズは、店員に会計を告げた。

「面目ないです」

「そんなの、久しぶりに聞いた言い回しだ」

マサカズと葵は六畳のワンルームの壁に、背を着けて並んで床に座っていた。飲酒で意識を失った葵を、マサカズは悩んだ末背負って自宅アパートまで連れてきた。マサカズは葵にスポーツドリンクのペットボトルを手渡した。

「ありがとうございます」

「葵さんでよかったんだっけ?」

「あ、ああーそこは覚えてます。葵でオッケーです」

「バスだったよね。まだ時間大丈夫?」

マサカズはそう言うと、カラーボックスの上の時計に目を移した。葵もそれに倣うと「まだ、一時間ぐらいは」と漏らした。

「本当にごめんなさい。わたし、調子に乗ってバカみたいで」

「あのさ、葵さんってプライベートとかで問題抱えてる?」

しばらく黙り込むと葵は膝を抱え、何度かうなずいた。

「優しいところもあるんですよ。こないだ、優しくないとか言っちゃいましたけど」

言っている意味を理解するのに、時計の秒針が一回りするまで必要だった。マサカズは天井を見上げ、小さくため息をもらした。

「でも痛いのはダメだと思うな」

マサカズの言葉に葵は目を見開き、顔を向けた。

「あー、そっか、言っちゃってましたか。わたし」

「どうするかは結局、葵さんしだいってことにはなるけどさ」

「どうしたいんだろ、わたし」

「例えばさ、選択肢を増やすとかって、どうだろう?」

「あー、アリかもです。逃げ場を増やすってことですよね」

「まぁ、切ない言い方だとそうなるかな」

「いえ、いいと思いますよ。ステキです」

葵はペットボトルに口を付け、小さく微笑んだ。

「仕事を辞めさせられるのはキツいけど、考えようによっては環境を変えるいい機会にもなる可能性だってあるわけだし」

マサカズの言葉に、だが葵は反応せず前を向いたまま黙り込んでいた。

「引越とかさ、いっそ実家に一度戻るとかってのもアリかも。僕も一度真剣に検討したんだけど、おかげで確かに退路があるって安心感をあらためて認識したと言うか……」

返事がなかったため、マサカズは語彙を削り込まれるほど語ってしまった。すると、葵は勢い良く立ち上がり、マサカズにペットボトルを返した。

「ありがとうございました。帰りますね」

しっかりとした足取りで玄関に向かう葵の背中を、マサカズは追った。葵はドアを開け廊下に出ると、向き合うマサカズを見上げた。

「山田さん」

「なに?」

葵の目がなにやら輝いているように思えた。マサカズはそれを受け止められず、思わず視線を外してしまった。

「山田さんはわたしの選択肢になってもらえますか?」

そう告げると、葵は返答を待たずに駆け出していった。閉ざされた扉の前でマサカズは言葉の意味を考えた。最も容易な答えは導き出せたが、そこに潜む危険も察してしまい、彼はぶるっと奮えた。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter6

次の日、昼前に書店までやってきたマサカズは、ロッカールームで店長と葵に出くわした。

「あのね、七浦さん。三時間の遅刻なんてね、あり得んのよね」

「すみません……」

「謝っても済まないのね」

「ごめんなさい……」

小坂店長は腰に手を当て胸を張り、威圧するような態度であり、相対する葵は両手をエプロンの前で重ね頭を垂れていた。葵は今日、朝からのシフトになっていたので、店長の発言からするとちょうど今、遅刻しての出勤となってしまったのだろう。マサカズは状況をそう察し、二人に軽く会釈をすると自分のロッカーに向かった。葵の遅刻はおそらく昨晩の深酒の影響もあるはずで、だとすれば自分にも責任の一端はなくもないのだが、それを店長に告げたところで話がややこしくなるだけだと思い、二人のやりとりに介入する気にはなれなかった。店長の小言はそれからもしばらく続き、準備を終えたマサカズが売り場に出るまで止まなかった。

“わたしの選択肢になってもらえますか”

昨晩、葵から最後に告げられた言葉だ。販売している文具の確認をしながら、マサカズは後輩に対してこれからどう接すればいいのか考えていた。言葉を額面通りに受け取れば、それは“わたしとお付き合いしてください”ということになる。しかしそれを受け入れるということは、彼女に暴力を振るう現在の彼氏との間に諍いが発生する可能性も含んでいる。鍵の力があれば、暴力への対応はできるのだが、そもそもそこまでして彼女を救う動機がない。よく笑い、朗らかで小さく可愛い子ではある。好き嫌いで言えば前者には該当するが、なにやら逃げ場所として求められている様でもあり、そうだとすれば受け止めきれる自信がない。自分も年内にはここでの仕事を失い、経済的な見通しも立っていない。社会的に一人前とは言えない立場だ。

エプロン姿の葵がロッカールームから出てきた。ようやく店長のねちねちとした説教も終わったということか。マサカズは葵に目を合わさず、書籍の在庫確認を始めた。

「あ、あのう」

背中から葵に声をかけられたマサカズだったが、「ごめん、いま取り込んでて」と早口で答え、本棚から離れた。

午後、マサカズは休憩室のソファに腰を下ろし、サイダー味の飴を口に含んだ。

「やっまださ~ん!」

休憩室に入ってきた葵が楽しげに声をかけてきた。

「う、うん」

「昨日は楽しかったです。またあのお店に行きましょう。美味しくって最高でした! あ、今度は酔っ払わないように気を付けます」

「う、うん」

「良かった。すっかり嫌われたと思っちゃってたんですよ」

「う、うん」

「見捨てられたか、これは!? なんて」

「う、うん」

向かいに座った葵を、マサカズは目を合わさずに同じ返事を繰り返すばかりだった。昨晩の最後の言葉、あの要求への返答をいつ求められるのか、彼はそれにただ怯えていた。受けるも断るも憂鬱な結果が待っているような気がする。従って、できるだけ接触の機会自体を今のところは減らしておきたい。マサカズは立ち上がり、本来ならまだ五分ほど残っていた休憩時間を打ち切ることにした。

よりによってのタイミングだった。在庫補充の仕事を終えたマサカズがレジに入ると、そこには葵がいた。

「あ、どもどもー」

明るく小さな声だったが、マサカズは返答せず接客に集中しようとした。しかし運もなくマサカズがレジに立ってから客は一人も訪れず、並んでいた二人の間には沈黙が続いた。業務上の話であれば、少しはしてもいいだろう。そう思ったマサカズが隣の葵に目を向けると、彼女は俯き、震え、泣くのを堪えている様に見えた。マサカズはどう接すればいいのかわからず、沈黙は継続された。

夕方となり書店にも帰宅客が増えてきたころ、マサカズは店長に声をかけられた。就業契約の期限が迫っており、年内までの契約延長を結ぶため、書面に署名捺印が必要とのことだった。それは事前に知らされていた内容だったため、今日は実印を持参していた。店長から書類を受け取ったマサカズはロッカーからポーチを取り出し、契約書を壁に貼り付けて名前を書き込んだ。この職場ともお別れだ。あとたったの半年か。マサカズは苦い思いを抱えつつ、実印を押した。

「山田さん! レジ入れます!?」

インターホンから男性店員の声がした。どうやら客が増えてきて手が足りていないようだ。残りの半年、せめて仕事での貢献はしておきたい。マサカズは店長に契約書を渡すとポーチをロッカーに戻し、急いで売り場に戻った。その途中、葵とすれ違ったが、特に声をかけることもしなかった。

いくらなんでも可哀想なのではないだろうか。レジでの業務をこなしながら、マサカズはふとそう思い至った。昨晩は楽しく酒も呑んだのに、このような底辺のアラサーに好意を向けてくれているのに。要求への答えを求められたとしても保留という選択もできるはずだ。葵に対する冷たいとも言えるほどの態度をマサカズは反省した。接客のピークを過ぎたころ、彼はレジから店内を見渡した。しかし、そこに葵の姿はなかった。シフトでは彼女はまだ勤務中のはずである。

「あれ、七浦さんって、休憩?」

マサカズが隣の男性店員にそう尋ねると、彼は「七浦さん体調不良で早退だって。遅刻の上だから、店長めっちゃ怒ってるよ」と言った。自分の冷たい態度に心を痛め、悲しみ、それに耐えきれず帰ってしまったのだろうか。心当たりのあったマサカズは床に目を落とし、小さく呻いた。

アルバイトを終えたマサカズは、ロッカールームまでやってきた。ロッカーの鍵を差し込み、それを回したところ扉は開けず逆に鍵がかかってしまった。契約書の手続きでロッカーを開けてポーチを取り出したあと、呼び出しがあったので鍵をかけ忘れてしまったのだろう。マサカズは中を確認してみたが、リュックやポーチもそのままで、財布やアパートの鍵もあった。ポーチの中にも複製した“例の鍵”が何本も入っている。それはそうだろう、ここは関係者以外立ち入り禁止であり、関係者で盗みを働くような者がいるはずもない。マサカズはそう納得すると、エプロンを脱ぎ、リュックを背負って書店から出た。

夜の路地を歩きながら、マサカズは葵のことを考えていた。とにかく今日のぎくしゃくとした態度を謝ろう。彼女の連絡先はわからなかったので、明日職場で謝ろう。そう決めた彼は、夕飯を買うため自宅アパート近くのコンビニエンスストアに入った。

テレビやネットのニュースでは、こういった店舗が強盗の被害に遭うことも多いらしい。それならば、次の勤め先として検討してみるのもいいかもしれない。あの鍵の力があれば、強盗も簡単に撃退でき、人から喜ばれる。しかし、そう都合良く強盗が来てくれるはずもないだろう。とりとめも無く、結論の出しようもない考え事をしながら、マサカズは陳列されていた弁当を選んだ。

瓜原を倒し、吉田に決別を告げてから半月ほどが経ったが、マサカズにはその間なにもなかった。アルバイトに通い、業務をこなし、飯を食べ、風呂に入って寝る。あれ以来、鍵の力を使う機会もない。アパートの自室でカレー弁当を食べながら、マサカズは部屋の隅に鎮座している金庫に目を向けた。伊達とは来週の火曜日に会う予定になっている。その時に鍵の使い道を示してくれるといいのだが。黙々とカレーを口に運びながら、マサカズは自分を取り巻く状況の代わり映えの無さにうんざりした。途方もない力と大金があるというのに、なにひとつ変わってくれない。いや、半年後の失職や後輩を傷つけたりと、むしろ悪化している。カレーを食べ終えたマサカズは、布団に仰向けになり、スマートフォンを手にした。

「俺、マサカズだけど、まだ寝てなかったの?」

栃木の実家に、マサカズは電話をかけた。出たのは父だった。

「今日さ、バイト先で残り半年の契約したんだよ」

「そのあと? まだ決まってない」

「なんとかするから大丈夫だって」

「十月に同窓会? 小学校の? ああ、出るって返事しといて」

「兄貴から連絡とかあった?」

「ああ、そうなんだ。いや、俺の方にもなんもないよ」

「そっちは変わったこととかない?」

「そうなんだ。忙しいのはいいことだね」

「じゃ、またなんかあったら連絡するわ」

電話を切ったマサカズはふと思った。今からでも父の元で仕事を覚えることはできるだろうか、と。規模も小さく従業員の数も数名だが、父が長きに亘って経営しているあの工場は後を継ぐ者が今のところいない。なんの変化もなく冴えない日常なら、いっそのこと徹底して当たり前の道を進むのもいいかもしれない。両親も喜んでくれるだろうし、確か三十歳を超えた新人工員もいたはずなので、まだ間に合う可能性もある。田畑が広がる故郷の風景を思い浮かべたマサカズは、静かに眠りに落ちた。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter7

明くる日、書店に出勤したマサカズだったが、葵は体調不良を理由にアルバイトを休んでいた。同僚からその旨を知らされたマサカズは連絡する術も無いため、ただ彼女のことを心配するしかなかった。

この日も夕方まではあまり忙しくもなく、来る七月の『店員さんのオススメ漫画』のポップ作成をするため事務室のパソコンに向かっていた。商業施設内の店舗だったためバックヤードのスペースは非常に狭く、この事務室も机が二つしかなく、マサカズは店長の舌打ちや独り言を間近に聞きながら、画像編集ソフトを操作していた。

マサカズはパソコンの操作が不慣れで得意ではなく、このポップ作りも手作りで行いたかったのだが、字があまり上手くなかったため、申し出は店長から却下されてしまった。葵はパソコンに長けていたのでいつも自分はネタだしを担当し、ポップそのものの作成は彼女にお願いしていたのだが、休みということでそれも叶わなかった。

「店長、文字ってどうやって打つんでしたっけ?」

「キーボードで打つに決まってるでしょ」

「あ、いや、それはわかります。この画像ソフトで文字を入れる方法です」

「んもう」

隣に座っていた小坂店長が腰を浮かし、マサカズのモニターを覗き込んだ。

「前にも言ったでしょ。この“T”てボタンを押すのね」

店長の指示通りにしてみたところ、画面にはテキストを打つためのガイドが表示された。

「あ、そーだそーだ」

「山田君、あのね、七浦さんなんだけどね」

「はい」

「なんか、最近ダメじゃない?」

「遅刻とか、休んだりとか?」

「相変わらず仕事もミスが多いし。山田君なんか知らない?」

「いゃ、僕は、その」

彼女の昨日からの不調については、おそらく自分の冷たい態度が原因であるはずだ。確信にまで至っていたマサカズは、それを正直に言うべきだと思った。

「実は僕、おとといの仕事終わりに七浦さんとお酒を呑んだんです」

「うん」

店長は強く小さく何度かうなずいた。マサカズは彼が興奮している様に感じた。

「そこで色々とあったんですけど、ちょっと、彼女を傷つけてしまうようなことを僕がしてしまったようで」

「なにしたの?」

早口で店長は尋ねた。強い興味は管理職という立場からではなく、もっと下世話な期待からくるものだ。そう察したマサカズはうんざりとしたが、嘘をつきたくないため説明を続けようとしたものの、単純な問題ではないため言葉に迷った。

「なにもしてません。ほんと、細かいやりとりが原因だと思います。七浦さんが酔い潰れて、僕のアパートまで背負って、酔いが醒めて、彼女はバスで帰って」

「連れ込んだの? 山田君が? へー、意外ー」

「放っておくわけにはいかないでしょ?」

「で、ヤッたの?」

嬉しそうにそう尋ねてきた店長に、マサカズは身体を向け拳を作った。

「してません!」

「ははん、だから? 七浦ちゃんとこじせらせちゃった?」

「彼女には彼氏がいるんです。そんな展開自体あり得ません」

「へー、彼氏いるんだ。あんな地味子ちゃんでも」

店長のもの言いが品性を失う一方だったため、マサカズは説明を止めこの狭い事務室から出ていきたくなった。すると、インターホンから「山田さん、ヘルプよろしく」と、男性店員から声がした。マサカズは「すみません!」と言い放つと席を立ち、売り場に戻った。

今日こそ葵に謝りたい。次の日もそんな気持ちでマサカズは朝のルーティーンをこなしていた。洗顔、歯磨き、朝食は摂らず紙パックの野菜ジュースを飲みながらテレビで朝のニュースと天気予報を見る。毎日、朝はそのような過ごし方をしていた。

テレビでは、死亡事故のニュースをやっていた。場所はこの小岩から南に九キロほど離れた葛西の路地裏であり、身元不明の二十代から三十代の男性の遺体が発見されたとのことだった。死因の公表はなかったが、警察では殺人を視野に入れて目撃情報や防犯カメラの映像の収集をしているらしい。その報道にマサカズは、やはり錠前は常に手元に置いておくべきだとあらためて思い、出勤の準備を進めることにした。

「ちょっと七浦さん、急に休まれるとね、困るんだよね」

朝、ロッカールームにやってきたマサカズは二日前と同じ様な場面に出くわした。腕を組んでいた小坂店長は葵に「なんか言うことないの?」と、強い語調で詰め寄った。

「反省してます! もう休みません!」

明るく元気よく、はっきりとした口調の葵だった。店長は勢いに気圧されたようであり、小さく身じろぎすると事務室に戻っていった。

「葵さん、あのさ」

マサカズがそう切り出すと、葵は右足を軸にして軽やかに振り返った。

「おとといの僕の態度、謝るよ。ゴメン、どうかしていた」

「なんかありましたっけ」

あっけらかんとそう返してきた葵に、マサカズはちりちり頭をひとかきし、「ありは、しないか……」と呟いた。葵は人差し指で眼鏡を直すと、マサカズに向かって一歩踏み出した。

「ねぇ、またあのお店で呑みましょーよ」

「そ、そうだね」

いつもの明るい七浦葵だ。いや、いつもよりも元気が増している様にも思える。マサカズは軽く困惑し、彼女から目を逸らした。

「もしかして、早退からの病欠で心配しちゃったりしてくれてます?」

「うん」

「嬉しい! ありがとうです!」

葵はマサカズの両手首を掴み、何度か上下させた。

「でももう大丈夫です。ここをクビになったあとも何とかやっていける目処が立ったんです」

「目処?」

手首を掴つかまれたまま、マサカズは視線を葵に戻した。彼女は満面に笑みを浮かべていた。

「どんな目処?」

「それは、ひみつです!」

短くそう返した葵は、マサカズから手を離し売り場へと駆けていった。

マサカズは客からの要求のため、本棚からコミックの単行本を取り出し、それをカゴに詰めていた。まさか、全三十六巻をまとめ買いする客がいるとは予想していなかった。二つのカゴを両手に持ったマサカズは、レジに戻ろうとした。

「どーしたの泣いたりして」

マサカズは足を止め、声の方に目を移した。すると、葵がしゃがみ込んで未就学ぐらいと見られる小さな男児に声をかけていた。男児は目に涙を溜め肩を上下させ、今にも爆発しそうなストレスを抱えている様でもある。

「迷子? パパかママとはぐれ……いなくなっちゃったとか、かな?」

穏やかに優しげな口調で、葵はそう尋ねた。

「じいじ、いない」

震えた声で男児が答えた。

「じいじか。じゃあね、お姉ちゃんと一緒に行こうか」

「知らない人に……」

「大丈夫、ホラこのエプロン。お姉ちゃんこの本屋さんの店員さんなんだよ」

葵は身に付けていた“イマオカ書店”とプリントされたエプロンの端をつまみ、男児に根拠を見せた。

「そーなの?」

「うん!」

葵はそう返事をすると、マサカズに目を向けた。

「山田さん、そーですよ、ね!」

急に助けを求められたマサカズはカゴを床に置くと、葵たちの元まで進んだ。

「ほんとだよ。このお姉ちゃんは七浦さんっていう、僕の同僚……仲間の店員さんだ」

男児はマサカズを見上げると、小さく頷いた。

「葵さん、どうするの?」

「案内所に連れていきます」

「あ、そーか。僕、迷子対応って教わってなかった」

「店長、ザルですもの。じゃ、行ってきます」

葵は立ち上がると、子供の手を引き、売り場を出て行った。

「キミ、漫画とか好き?」

「アニメ、好き」

そのようなやりとりをしながら小さくなっていく葵たちの背中を、マサカズはじっと見つめていた。

「あぁ、好き……なのかも」

呟いたマサカズの背中に、女性客から「どうなってるんですか!?」と怒声が浴びせかけられた。彼は慌てて単行本の詰まったカゴまで戻り、それを持ち上げるとレジまで戻ることにした。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter8

変わらない毎日だった、この日までは。

初夏にも関わらずうんざりするほど強烈な朝日がじりじりと照りつける中、マサカズは出勤のため駅までやってきた。すると、ショッピングセンターの入り口にはパトライトを点灯させたパトカーが停まっていた。何か事件でもあったのだろうか、そう思いながらマサカズがセンターに入っていくと、書店には“立ち入り禁止”と記された黄色いテープが張られ、出入りが規制されていた。どうやら事件は自分の職場で起きてしまったらしい。現在の時刻は開店前であり、書店という性格上強盗があったとは考え辛い。異変にまったくの心当たりが無かったマサカズは、背後から肘を軽く引かれた。

「殺人事件ですって。被害者は店長」

そう告げてきたのはTシャツにデニム姿の葵だった。

「え? え? え?」

突然飛び込んできた意外な言葉に、マサカズは困惑した。

「これ」

一枚の名刺をマサカズは葵から受け取った。それには小岩警察署の警察官の名前が記されていた。

「明日の午前中に、関係者として任意の事情聴取にきて欲しいって」

これまでしてきてしまったことを考えると、警察との関わりをできるだけ避けたいマサカズだったが、今日は夕方から伊達と会う予定もあったので、ひとまず彼に相談しようと考えた。

「なんでこれを葵さんが?」

「今日はちょっと早く来たんです。そうしたら警察の人が店員のみんなに言付けておいてくれって。今日お休みの田中さんたちには、さっき電話で伝えておきました」

「えっと……ちょっと待って、何なの? 小坂さんが殺されたって?」

「警察の人はそう言ってました。怖いですね」

葵の言葉を、だがマサカズは受け入れられなかった。

「お店で殺されたの?」

「事務室です」

「いつ?」

「昨日の夜です。犯人はまだわかっていないとのことです」

葵の返答があまりにもテキパキとしていたので、マサカズは違和感を覚えた。

「怖くない?」

「もちろん怖いです」

「なんか、怖がってなさそうだけど」

「怖くて仕方がないですよ」

葵の表情は硬く固まっていて、なるほどこの子は怖いときにこういった態度になるのかと、マサカズは一応の納得に至った。

「あ、で、今日って」

「どうなるんでしょうかね?」

昨日、事務室で小坂店長が何者かに殺された。売り場には警察官の姿も見え、現在も捜査が続いているようである。とてもではないが、当面の営業はできないだろう。しかしどこからの指示もなく、これからどうすればいいのかマサカズは決めかねていた。

「そーだ、山田さん」

「なに?」

「今日、デートしません?」

「は?」

唐突な申し出に、マナサカズは言葉を失ってしまった。

「こんな時に何を言ってるんだ、ってところでしょうけど、したいんです。デート」

「で、でもさ、葵さんって……」

「別れました。アイツとは」

「え?」

「もう過去の人です。わたしにとっては。ですので現在のわたしはフリーです。がら空き物件です」

苦笑いを浮かべそう告げる葵の横顔を、マサカズは感情の整理がつかないまま見つめるしかなかった。

「デート? 僕と?」

あらためて確認する意味で、マサカズはそう尋ねた。

「アドレス交換しましょう。どこへ何時に行くのか、わたしが決めるのであとで連絡します」

「いいけど……ってことは、今日はもう?」

「帰るしかないですね。でしょ? 言付けも山田さんが最後ですし」

いつもの職場は殺人事件の現場となってしまった。そして後輩からはフリー宣言され、デートに誘われた。目まぐるしく移り変わっていく現状に、マサカズはただ困惑する一方だった。

その日の夕方、マサカズは秋葉原のゲームセンターまでやってきた。ここは都道と首都高に面した小さなビルの二階にあり、普段ゲームセンターを訪れる機会がない彼にもわかるほど、古いゲームたちが稼働していた。そのうちの一台、宇宙空間をバックに戦闘機で横方向に進んで戦うゲームの前に、背中を丸めたスーツ姿の青年が座っていた。

「古いゲームですねぇ。周りのもみんなそんな感じだけど」

マサカズは青年の背中にそんな言葉をかけた。すると、画面の中の戦闘機が被弾し破壊され、“Game Over”という文言が表示された。

「ありゃ、負けちゃいましたね」

「いにしえの死にゲーだからな」

席を立ち、マサカズに振り向いた伊達は仏頂面でそう答えた。二人はゲーム台から離れ、“コミュニティエリア”と書かれた看板が掲げられた飲食スペースに行くと、それぞれ自動販売機で缶飲料を買った。

「すまない。まずは謝る。まだ例の件について計画はまとまっていない」

「あ、はい」

「それと、報道で見たけど、なんなんだ?」

「なんのことです?」

缶コーヒーのプルトップを引いたマサカズは、伊達に首を傾げた。伊達も炭酸飲料のプルトップに指をかけると、「店長。死んだって件」と声を低くしてそう言った。

「ああ、僕、あの事件なら何にも関係ないですよ」

「そうか。それならよかった」

「明日、事情聴取で警察署に来いって。そーだ、伊達さん立ち会ってくださいよ」

「そりゃムリだ」

「なんでです?」

「警察署は弁護士の立ち合いなんて絶対に認めない」

「あ、でもよく弁護士を呼べ、話はそれからだって、ドラマとかであるじゃないですか」

「ああいうのは逮捕、身柄の拘束後に弁護士と接見して方針を決めてから聴取に応じるって意味だよ。お前は今のところ容疑者じゃないようだし、事情聴取のケースで同行はあり得ない」

「あ、じゃあ何か今のうちにアドバイスを」

「特にないけど、まぁ、例の鍵とそれ絡みについて、うっかり喋らないようにしろってところかな」

「そうですね。それは肝に銘じておきます」

「店長殺害について、何か心当たりはあるのか?」

「ないですないです。あるはずもない」

「誰かから、恨みをかっていたとか? おそらく、これは明日警察からも聞かれるだろうけど」

「皆から嫌われてましたけど、殺されるほどでは……あ、僕もあんまり好きではなかったです」

「そうか……あ、今の僕も嫌ってましたは、明日言うんじゃないぞ」

「き、気を付けます」

伊達は炭酸飲料をひと飲みすると、ビデオゲームに視線を移した。

「伊達さんってテレビゲーム好きなんですか?」

「古いのがな。最近のとかスマホのはやらない」

「マニアなんですか?」

興味を示したマサカズがそう尋ねると、伊達は小さく笑みを浮かべた。

「まぁね。父親がコレクターでね。その影響かな」

「あ、そうそう。僕、今日の夜、葛西の観覧車で例の後輩の子、葵さんとデートなんですよ」

「へぇ」

「彼女、彼氏と別れてフリーなんです」

「店長殺害のその日にデートか? お前も大した図太さだな」

「違いますよ。彼女から誘ってきたんです」

「へぇ」

興味もなかったため、伊達は生返事しか返せなかった。

「それでですね、伊達さん、アドバイスなど……」

「ない」

伊達の即答に、マサカズはなぜだか申し訳なくなってしまい、缶コーヒーをごくりと飲み干した。

「そんなことよりな……」

そう言いながら、伊達は鞄の中から何かが薄く詰まったコンビニ袋を取り出し、それをマサカズに渡した。マサカズがコンビニ袋の中をあらためると、そこにはビニール袋に包まれたプロレスのマスクが入っていた。

「あっ、これってこないだお願いしたやつですね」

「そうだ。できるだけプロレスっぽくなくて、ヒーロー風のデザインを選んだ。顎まで隠せるから、歯並びとかでバレる危険も少ない」

マサカズはマスクを手にし、「なんてレスラーのです?」と尋ねた。

「北海道のインディ団体、レッスル旭川ってところの宇宙仮面フォースってレスラーの、ビッグマッチ用のマスクだ」

「へぇ、カッコイイですね。ありがとうございます。でもこんなのってどこで売ってるんですか? あ、通販とかかな?」

「水道橋に行きつけのプロレスショップがあってな。そこで店長に選んでもらった。料金は後日請求させてもらう」

「行きつけ……伊達さんって趣味が豊富なんですね。僕なんて漫画ぐらいだ」

「さて、今日はこのぐらいにしておこう。俺はゲームをやっていくがマサカズは?」

「僕、ゲームはやらないんで。デート行ってきます」

「そうか……」

少しだけ寂しくなった伊達は、空き缶をゴミ箱に捨てるとマサカズに背中を向けた。

「そうだ、一応だけど、デートの成功を祈ってるよ。次の機会に結果を聞かせてくれ」

その言葉を意外だと思ったマサカズは、空き缶を捨て伊達の前に回り込んだ。

「まだ時間あるんで僕、ゲームやってきます。伊達さん、なんかお薦めのゲームとかってあります?」

マサカズの申し出に、伊達は彼にしては珍しく満面に屈託のない笑みを浮かべ、「そうなの!?」と早口で返した。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter9

その観覧車は東京湾を望む葛西臨海公園の名物だった。マサカズは夜景をただひとり、ぼんやりと見つめていた。アドレスを交換した葵からメッセンジャーで連絡があったのだが、“夜七時、この観覧車にひとりで乗り込んで欲しい”といった内容だった。奇妙に感じながらも何かの意図があるのだろうと思ったマサカズは、素直に従うことにした。

こうやって高い場所から夜景を眺めるのも何年ぶりのことだろうか。

このあと、葵さんがやってくるとして、またどこかに呑みに行く流れになるのだろうか。

あれは東京スカイツリーだ。

伊達さんのお薦めのゲームは正直言ってあまり面白くなかったけど、しかめっ面で何も言わずゲームセンターを出て行ってしまったのは、さすがに悪かったかもしれない。

葵さんはどんな姿で現れるのだろうか。

どうやら雨が降ってきたようだ。傘がない。

葵さんは彼氏と別れたと言っていた。なら、今夜自分たちの仲は何らかの進展があるのかもしれない。

迷子の手を引く葵さんが、たまらなく好きだと感じてしまった。これは、たぶん恋だ。

それにしても腹が減った。

ゴンドラの中で一人、とりとめもなく、ばらついた思いをそのままに巡らしていると、ゴンドラの扉が開かれ、突風が吹き渡った。係員が鍵をかけ忘れたのだろうか。既に地上から数十メートルは離れているので危険極まりない。マサカズは腰を浮かせた。

「どーです山田さん。なかなかの登場でしょ?」

目の前に突如として現れたのは、茜色のジャージを着た葵だった。

「こういうののドアって、外からしか開けられないんですよね」

彼女はどこからどうやってここに現れたのか。中腰のまま、マサカズは異常事態を懸命に理解しようとしていた。ゴンドラに乗り込んできた葵は微笑み、手を後ろに回し、マサカズに向かって屈み込んだ。

「デートなのにこんなダサい格好でごめんなさい。けど、動きやすくって。これ、高校のころのジャージなんです」

言い終えると、葵は最後にペロっと舌を小さく出した。

「手短に説明しますね。先週の水曜日なんですけど、わたし、山田さんのロッカーを漁ったんです。鍵かかってなかったので。なんでかって言いますと、何か山田さんの秘密とか知れれば、もっとわたしのことちゃんと相手にしてくれるかなって思ったんですよ。そしたら、ポーチに同じようなロッカーの鍵がいっぱい入ってるじゃないですか。あれれ、もしかしてこれってみんなのロッカーの合鍵を勝手に作って泥棒でもするつもりだったのかな? 山田さんって意外と悪い人だなぁ、なんて思って、そのうちの一本を試してみたんですよ。そしたら……です。ごめんなさい、手短じゃなくって」

ロッカーの鍵をかけ忘れたときのことか。ポーチに例の鍵があったのは確かめたが、本数までは数えていなかった。ポーチの中には八本入れていて、そのうちの一本を彼女は試し、自分と同じ経験をしてしまったということか。マサカズは情報を整理したが、これからどうなるかの予想はまったくできなかった。

「かっこいいですよね。いわゆる近接パワータイプって感じ? わたし、少年漫画もすっごく読むんですよ。バトルモノなんかも大好物です」

葵は両手で眼鏡をかけ直した。

「けど、視力とか聴力はそのまんまなんですよね。ちょっとそこが残念ですけど……もちろんマサカズさんは鍵についてもう把握済みですよね」

「あ、ああ……」

「やったぁ! でしたら一緒に組みましょう。わたしと二人でバディです。あ、なんならわたしがサイドキックでもいいですよ」

「なにを……言ってるんだ?」

「えー、だって正義でしょ。こーゆーパワーの使い道って。世直しということです」

「僕もそれは考えてみたけど、具体的にどうするか思いつかなかった」

「悪いのを撃破していけばいいんですよ」

「どこにその悪いヤツがいる?」

「いますよ。いくらでも」

「見つからないだろ」

マサカズの反論に葵は俯き目を落とし、彼の対面に座った。

「この力はある意味危険なんだ。遊び感覚やノリだけで使っていいモノじゃない。僕はもう散々な目に遭ってきた。葵さんに同じ失敗はさせたくない。鍵はいったん返してくれ」

そう告げたマサカズだったが、葵は返事をしなかった。

「葵さん、頼むから……」

葵は膝の上で指を組み、マサカズをじっと見つめた。

「わたしは本気だし、引き返せません」

「引き返せない?」

「あのクソヤロウをブッ殺しました」

「誰!?」

「クソヤロウです! 山田さんと呑んだのがバレて、蹴られて蹴られて、ロクに働きもしねーのに、風俗行けとか言い出すし、今度は顔を殴られそうで、反撃したら……」

葵は顔をくしゃくしゃに歪め、それでも口元には笑みを浮かべていた。ゴンドラは頂点を超え、下降を始めていた。

「首がぐるんって一回転。DVヤロウの悪党を一撃です」

「僕も……似たようなことをした。僕の場合、ヤミ金の連中だったけど」

言いながら、マサカズは先日の朝のニュースを思い出していた。確か、殺害現場は路地だったはずである。

「たぶん、警察は近いうちに君まで辿り着くと思う」

「あー、ですけどこの力があれば、警察なんて敵じゃないですし。ですから、大丈夫です」

倫理観に障害が生じている。おそらく、あのデタラメな力のせいだろう。自分の場合、それに対する恐れの方が勝っていたが、彼女は常に理不尽な暴力に晒されていたため、手に入れてしまった力の行使に躊躇がない。マサカズはそう分析をしつつ、この事態の解決方法にまでは至れなかった。

「山田さん、個人的な怒りってやつだって、まだそう思ってるでしょ。でしたらでしたら、昨日の夜のこともお話ししましょう!」

更なる告白にマサカズは口を開け、手を震わせた。

「残業になって居残りしてたら、小坂のヤローに事務室まで呼び出されて、契約延長してやってもいいけど、ヤらせろって。山田さんの家に連れ込まれるような尻軽なんだろって。ふざけんじゃねーよって、だっておかしいですよね? 尻軽なんて言葉、久しぶりに聞きましたよ。昭和か? って」

「だからって、殺すことはないだろ」

「いいえ、アレは女の敵、ヴィランと言ってしまってもいいでしょう」

「違う、今の君は力に振り回されて暴走している。これまでの鬱屈とかもあるんだろうけど……とにかく鍵を返してくれ!」

マサカズはそう言いながら、デニムのポケットに手を突っ込み、南京錠で鍵の力を発動させた。

「嫌です。もしかして山田さん、わたしの敵になるってことですか?」

「僕は葵さんの味方だ。好意だってあるし。というか、好きだ! だから、いったん元に戻ろう」

「けどムリですよ。わたしだってバカじゃありません。このままじゃ二件の殺人で逮捕でしょ。死刑もあるかも。そんなのあんまりです。わたしの人生、なんにもない!」

強い口調で葵は反論した。彼女は立ち上がり、ゴンドラが小さく揺れた。

「だいたい、ズルくないですか? 山田さんは正社員なのにわたしはクビだし、わたしから鍵を取り返そうなんて、いくらなんでもあんまりです!」

正規雇用の話は白紙となり、年内での契約解除になった件について、葵には話したはずだった。しかし、興奮を強めている彼女にそれをあらためて説明したところで、聞く耳持たずにしかならないだろう。マサカズは腰を浮かせ、葵をどうやって無力化するのか考えあぐねていた。

「好きって言ってくれたのは嬉しいですけど、敵になっちゃうんですね! あーあ、ガッカリです! なら、戦うだけです! 覚悟のない山田さんからすべての鍵を取り上げます! あなたにその力は相応しくない!」

そう叫び、葵はマサカズに掴みかかろうとしてきた。すると彼女は不自然によろめき、横に倒れ込むような形で肩を扉に強くぶつけた。鍵の力になれていない最初のころは、バランスを崩してしまうことが度々あった。マサカズは葵の変調を経験からそう察した。

解錠されたままの扉は衝突により呆気なく開かれ、放り出されてしまった葵は雨の虚空に落ちていった。マサカズは咄嗟に手を伸ばしたが、彼女はほどなく五十メートル下の地面に全身を打ち付けた。これまでの経験上、鍵の力があればこの高度なら無傷であるはずだ。だが、七浦葵は雨と血が混ざり合う泥濘の中ピクリとも動かず、その元には施設の係員が駆け付けようとしていた。

ゴンドラが地面に達した。係員がドアを解錠しようとやってきたが、マサカズは内側から扉を開くと力ない足取りで観覧車から離れた。背中から係員が慌てた様子で「お客様!」と声をかけてきたが、彼はそれを無視して雨の中駆け出した。

【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter10

南からの風で、雨雲はすっかり姿を消していた。観覧車近くの公園のベンチで、マサカズは石像のように微動だにせず佇んでいた。そこに、ヘルメットを手にした伊達がやってきた。

「おー、フラれたか」

伊達の言葉に、マサカズはのろりと顔を上げた。その強張った表情から職業上のある推察をした伊達は、ベンチをハンカチで拭くとマサカズの隣に座った。

「まさか、アレとなにか関係あるのか?」

伊達が並木の向こうに見えるパトライトの灯りを指さすと、マサカズは力なく頷いた。