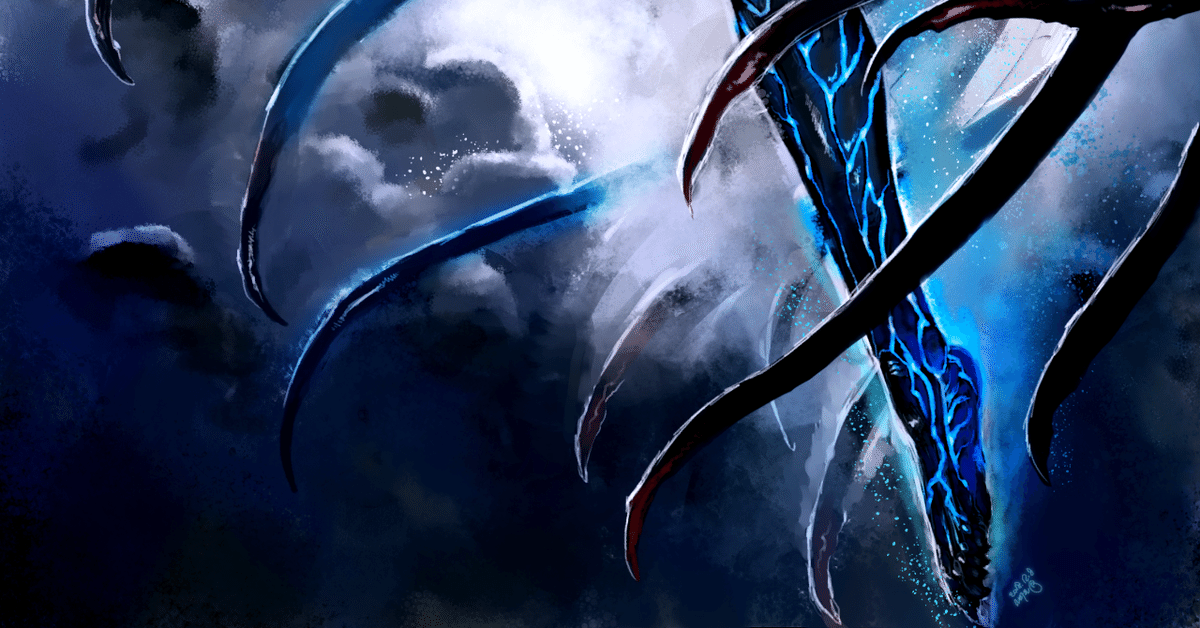

夜天を引き裂く #12

――どうすればいいんだ。

秋城風太は半ばパニックに陥っていた。

界斑璃杏の名を聞き、慌てて病院から駆けつけたはいいが、そもそも学校に着いてから具体的にどうするのかということをほとんど何も考えていなかったのだ。

――そもそも僕はどうしたいんだ!

それがよくわからない。界斑さんを助けたいのか? そして彼女に気に入られたいのか? 再び操り人形となって、夜毎に血生臭いことをやらされたいのか?

そういうことでは、ないような気がする。

……目の前で、久我絶無が、歩み去ろうとしている。

まずい。

多分この人は、十分な勝算をもって界斑璃杏に挑もうとしている。

丸一日彼の言動を聴いてきた風太は、久我絶無が卑屈や過信からは縁遠い人物であることをよく知っていた。

どんな作戦を立てているのかはわからないが、恐らくそれは成功するだろう。

たまらない焦りが、ちろちろと肺腑を舐め上げた。

――それはダメだ。

上手く説明できないが、とにかくそれはイヤだった。

「待ってください!」

「待たん」

にべもない。風太は咄嗟に言い返す。

「僕にやらせてください!」

焦りのあまり、売り言葉に買い言葉でわけのわからないことを言ってしまった。

――え!?

自分で混乱する。

「……なに?」

しかも久我絶無は、よりにもよってこの言葉に興味を引かれたようだった。

「こ、コウモリ!」

裏返った声で、とにかく言葉を紡ぐ。

「コウモリ、返してください!」

「つまりこの干乾びた悪魔と改めて契約を結んで霊骸装となり、界斑璃杏と戦おうというわけか」

「う、あ、はい!」

そう言った瞬間、いきなり顔面に衝撃が走った。後ろに倒れ掛かる。

殴り飛ばされた。そう理解すると同時に、襟首を乱暴に持ち上げられた。

「おい、僕の前では心して物を言えヘタレ。逃げ続けるだけの人生を送ってきたお前ごときに、殺し合いが出来るとでも思っているのか? 分を弁えろよ人間未満」

何の含みもない、純粋な嘲りと罵倒が、風太の顔面に吹き付ける。

同時に、心を打ちのめす。

ここまではっきりと言われたのは、初めてのことだった。

「う……ぅ……」

胸の中に、凍えた不快感が生じる。心を押し潰そうと、膨張してゆく。

だが、同時に、歯を食いしばる。

「うぅ……!」

腹の底に、熱い怒りが蓄積されていった。

今まで風太が腹の中に溜め込んできた不満や怒りや悲しみが、急に蠢き始めた。

「そこまで……そこまで言うことないじゃないですか!」

「はっ、事実を指摘して何が悪い。どうせお前のような惰弱は、何も言わずに俯いていればいずれ嫌なことは去ってくれるとでも思いながら生きてきたのだろう。死ねばいいのに」

もちろん、図星である。じわり、と目頭に熱が生じる。

「う……あ……確かに、たしかにそうかもしれないけど! でも、でも、それを克服しようと頑張るのがいけないことなんですか!?」

震え交じりの叫び。

「お、遅いかもしれないけど、無理かもしれないけど、でも、強い心を持ちたいと心機一転して努力を始めるのが、今であってはいけないんですか!?」

無茶苦茶だ。何をいっているのかわからない。

自分でも思う。

だけど、バカにされたまま、言われっぱなしのまま、すごすごと引き下がるのは嫌だった。もしそうすれば、きっとこの人は、もっとバカにしてくるに違いないのだ。

胸倉を、さらに持ち上げられた。

「弱者はいつも決まってそういうことを言う」

その拳が、震えている。

「こんな自分でも、頑張ればひとかどの何かになれるはず――とかなんとか、愚にもつかない繰言を」

顔を上げ、刺すような視線でこちらを射抜く。

「……その考えは正しい!」

不思議な沈黙が、その場に残った。

久我絶無は唇をめくり上げ、さも嫌そうに吐き捨てた。

「だがな、そう言って本当に本気の努力を始める奴がどれだけいるんだよ。いねえだろうが……あぁ? いやしねえだろうが。うんざりなんだよ弱者のその口先だけの決意表明には」

「……あんたには、わからないんだ……弱い人間が、どれだけみじめな気持ちを抱えて生きているか。どれだけ不安か。どれだけ無力感に打ちのめされているか……わかりはしないんだ。だからそうやって平気で我を押しつけることができる」

「僕は弱者から常にそういう嫉妬混じりの人格否定をされつづけ、『弱さこそが人間の証だ』などという論理破綻したエゴを押しつけられ続けているわけだが、それに対して僕は一切反撃も反論もしてはならないし、弱者の屈折を後生大事に尊重しつづけなくてはならないし、その劣等感を刺激するような言説はいかなる論理的妥当性を持っていたとしても絶対に主張してはならないと。ほう。お前はそう言いたいわけか。そして弱者は強者の気持ちを一切理解するつもりはないし歩み寄るつもりもないが、強者には一方的に理解と尊重と負担を求めるわけか。ふうん。へえ。なるほどなぁ。さすが、お偉いお偉いお弱者さまは言うことが違いますなぁ。僕は傲慢さにかけては人後に落ちぬと自負していたけれど、いやいや、その自覚なき身勝手さには負けるな」

「仕方が、ないじゃないか……弱かったら、なにもできない。相手を思いやる余裕も、ないんだ……」

「つまりお前の『弱さ』というパーソナリティには何一つとして利点などないということをお前自身わかっているわけか。ひとついいことを教えてやろう。お前が弱いのはお前のせいだ。何もかもお前が悪い」

「うう……あああ……!」

拳が出た。

いますぐその口を塞ぎたかった。

風太は、生まれて初めて、他人に殴りかかった。

突き進む拳が払われ、手首を掴まれる。そのまま流れるように腕が捩じりあげられ、後ろに回り込まれた。

肘と手首で、悪寒じみた苦痛が弾けた。

「ぎぃぃ……ッ」

「悔しいのなら」

後頭部を掴まれる。

「惨めなのなら」

壁に押し付けられる。

「届かないのなら」

そして、耳元で吠えられる。

「それでもなお、掴みたいのなら!」

目の前に小瓶を突き付けられる。その中には干からびたコウモリが入っている。

「僕に従え。さもなくば抗え。リスクを呑みこみ、己の力とするしかない。当たり前のことだ。傷つく覚悟ができない奴は一生涯何一つ掴むことはない。お前はどっちだ? 僕はもう決めているが」

「う……う……」

震える手を伸ばす。

「もし負けたら――お前は界斑璃杏に生きたまま引き裂かれて死ぬだろう」

うっそりと、暗い熱を込めて久我絶無は続ける。

「もし逃げたら――僕がどんな手を使ってでもお前の居場所を割り出して、『死んだ方がましな苦痛』って言葉の意味を教えてやる」

ビク、と手が痙攣する。

「どうするんだ? リスクを己の力にするとはそういうことだ。傷つく覚悟とはそういうことだ。あぁ、ここで手を出さず、またいつものように俯いてやり過ごす選択肢もあるな。その場合僕はお前に何もしない。ただ一生侮蔑し、無視するだけだ。さぁ、どうするんだ?」

「ううぅぅぅ……ぐ……」

駆け巡る。何一つ掴むことのなかった生を。『ありのままの自分』という揺り籠にしがみつき、目を閉じ、耳を塞ぎ、どこにも向かおうとしなかった自分を。

「……っ!」

小瓶を、奪い取る。

「た、た、戦い、ます。で、でも、勝ち目がなかったら、逃げます。そその結果あなたがどう思おうが、そんなことは関係ない。もしあなたが敵になったとしたら、僕は悪魔の力で、その、あなたと、た、戦います」

ねじりあげられていた風太の腕が、解放された。

●

――認識は。

常に改め続けなければならないものだ。

絶無は口の中で小さく嘆息し、目の前の少年を見た。

秋城風太を、万感の思いを込めて、見た。

「あぁ……お前は」

それを、言うのか。

はっきり言えば、たとえ悪魔の力を持っていようが秋城風太ごときに負ける気などまるでしない。だが、こいつとてそれは織り込み済みで言っているのだ。

リスクを、呑み込んだのだ。

――それでもお前は、行くと言うのか。

不思議に透き通った気持ちが、胸の中に息づいた。

――いかんな。

かすかに苦笑する。

――僕は今、無意味なことを考えている。

自らの裡に生じた、このゆとりと遊び心を、絶無は楽しみながらも客観視した。

――僕の作戦は、完璧なのだ。

そう、完璧なのである。徹底的なリサーチと徹底的なリスクマネジメント。このふたつこそが絶無の不敗を支えてきた最大の要因だ。いつだろうと、何の勝負であろうとも、絶無は勝ってきた。

それは、今回も変わらない。

だが……今はそれが、ひどく退屈な作業に思えてくる。

――僕はひょっとしたら、勝利の美酒に飽いたのか?

変わりに生ずる、不可解な欲求。

まさかこいつに好感を抱くとは思わなかった。

新鮮な驚き。

もちろん、あんな「ちょっとそれらしいこと」を叫んだからと言って秋城風太に敬意など捧げるつもりはない。『王の覚悟』にはほど遠い。実に柔弱で薄っぺらな発言だ。その場の空気に流されただけだ。

だが、それでも。

言ったのだ。

口に出して、自分の意志で発言したのだ。

「……その発言には、万金の価値がある」

これまで絶無が眼にしてきた人間の九割九分九里は、言おうとすらしなかった。「謙遜」とか「達観」とかいう名の卑劣な欺瞞で身を守り、動こうともしないクズばかりだった。偉そうなことは、せめて僕の半分でも努力してから言えというのだ。

――出会いとは、失望の母である。

これまでの人生で培われてきた、人生観。

だが、違うというのか。

お前は、違うというのか。

絶無は今、縁を司る運命の流れのようなものを感じていた。

――これは、萌芽なのかもしれないのだ。

今はまだ、こいつはクズの範疇を逸脱してはいない。しかし今後、その胸に『王の覚悟』を宿すに足る器になるかもしれない。

その可能性を摘み取ることに、途轍もない躊躇いを覚えるのだ。

「……あのぅ……?」

不審そうな、風太の声。

我に返る。そしてひとつうなずく。

「なるほどな。確かに、勝ち目もないのに立ち向かうような奴はただの阿呆だ。それは勇気ではない。僕の条件にいささかの瑕疵があったことを認めよう」

「えっ」

風太は眼をしばたかせている。

絶無はまっすぐにそれを見つめた。

「弱き旅人よ、お前は今、ようやく生き始めた」

目を閉じ、心の中の言葉を探る。

「闇夜が行く手を遮るときも、飢えが手足を萎えさせるときも、命の最後の一滴が尽きるその時まで、断固として」

目を開く。

「負けたら許さんぞクズめ。出来る限りの援護はしてやる」

秋城風太は、丸く目を見開き、息を呑んでいた。

「あ、あの、」

ためらいがちに、語りかけてくる。

「勝てたら、界斑さんのことについては……」

「生かすも殺すも貴様の好きにしろ。存分にやれ」

その背中を、蹴りだした。

ふと、視線を感じた。

振り返ると――黒澱さんが物陰からこっちを見ていた。

息を詰まらせる。

「……ひょっとして、見てましたか?」

こくこく。

「……最初から、見てましたか?」

こくこく。

前髪で表情はわかりにくいが、何か微笑ましいものを見るような眼でこっちを見ているような気がする。

頭を掻く。

「やれやれ、お恥ずかしいところを見せてしまいました」

ふるふるふるっ。

そこへ今度は風太から声をかけられる。

「あ、あの、久我さん」

「何だ」

両手の平に乗せた瓶入りコウモリを困惑の眼で見ながら、風太は言った。

「これ、どうすれば変身できるんでしょう……?」

「知らん」

気まずい沈黙が、場に降り積もった。

「……黒澱さん、どうでしょう? なにか御存じではないですか?」

振り返って尋ねる。

黒澱さんは、眉尻を下げ、いそいそとノートにペンを走らせた。

『ごめんなさい。そのあたりの知識は欠落してます。』

「ううむ……」

困った。

「やはりここは僕がやるとしよう。最初からそれで何の問題もなかったのだ」

いささかの落胆をこらえながら、絶無は再び試験管を取り出した。

「ちょちょちょちょっと待ってくださいよ!」

「もう待たん」

その瞬間――

轟音。次いでアスファルト欠片が散らばる音。

絶無たち三人は振り返った。

青銀の要塞が、そこで片膝をついていた。

重騎士――橘静夜だ。

ゆっくりと、立ち上がる。何度見ても感嘆を覚える雄大な肩幅。そしてひどく小さく見える頭部。

絶無は思わず舌打ちした。

「見ろ、お前がゴネるせいで奴が来てしまったではないか。さっさと僕にまかせていれば良かったものを」

「えぇっ、何なんですかあれ!? て、敵ですか!?」

鈍い光沢を宿す具足が、確たる歩みを進めてくる。

絶無は肩をすくめる。

「橘、お前にしてはずいぶん早くここがわかったな。ザラキエルの入れ知恵か?」

無言のまま、重騎士はずんずんと近づいてくる。

不審を感じ、眉をひそめる絶無。

「……橘?」

『久我。それに秋城。……そいつから離れろ』

重い口調。しかして、断固とした口調。

「何?」

『三度は言わんぞ。今すぐに、そこの女から、距離を取れ』

噛んで含めるように、命令してくる。

「何を言っている。黒澱さんがどうかしたのか」

フードの奥から覗く黄金の魔眼は、明らかに黒澱さんを見据えていた。

『久我、そいつが何なのか、本当にわかっているのか……!?』

「霊骸装なのだろう? それがどうかしたのか。お前のザラキエルと同じではないか」

橘静夜は、ゆっくりと首を振った。

『……中庭で見かけたときは、気付かなかった』

苦渋のにじみ出る口調。

『だが骸装態となった今ならば、悪魔の世代を視認できる』

金属の擦れるかすかな音とともに、重騎士は人差し指の鉤爪を黒澱さんに向けた。

『そいつは、霊骸装などよりよほど恐ろしい存在だ。この世に混迷と破壊を招く元凶だ』

絶無は眼を鋭く細めた。

『そうなる前に、今ここで討ち取る』

黒澱さんは肩を震わせ、しゃっくりのような悲鳴を小さく上げた。

一歩下がる。

絶無は、おもむろにその手を取った。指先に、しっとりと柔らかい質感が広がった。

《え/え?/怖い/なにそれ》

――ふむ。

『久我! 何度も言わせるな。離れろ。お前まで斬る気はない』

「ふふん、そうかい」

絶無は薄ら笑いを浮かべ、黒澱さんの腕を引いた。

「……ぁっ」

ふにっ、とした感触が腕の中に広がった。

絶無は、両腕で彼女を抱きすくめていた。

《わ/わわっ/ぎゅって/ぎゅぅって!/あわわ》

『久我ァッ!』

鋼の具足が荒々しく踏みしめられ、アスファルトが砕け散る。

「クク、橘ァ、僕は天の邪鬼なんだ。お前がこの人に危害を加えるつもりなら、それなりの考えがある」

《あわわ/硬い/やわらかい/どうしよう/汗のにおい/骨のでっぱり/おとこのこのからだ》

背後で、風太の悲鳴が聞こえた。

「ひっ、き、来た!」

『あっれれぇ~、なんかすごい音がしたと思ったら、こんなところにいたですかぁ~』

舌舐めずりの聞こえてきそうな、少女の声。

見ると、巨大なクリオネが、滑るようにこちらに向かってきていた。

絶無は舌打ちする。これ以上事態をややこしくしないでほしい。

『界斑ッ! 久我のそばにいる女は神骸装だ!』

静夜の怒声がこだまする。

神骸装。

その単語が出ると同時に、腕の中の少女が息を呑む気配がした。

瞬間――

絶無の体に、濁流のごとき感情/情報が、一度に流れ込んできた。

●

それを正しく指し示す言葉は、人類の語彙の中には存在しない。

個々人の矮小な認識力では、それの本質を正確に捉えることなど不可能であるから。

時の起源より、それはさまざまな形で顕現し、さまざまな名で呼ばわれてきた。

あるいは、第一世代。

あるいは、魔王。

あるいは、真世界幻視。

あるいは、最も悪しき蛇。

あるいは、救世主。

あるいは、七頭十角の獣。

あるいは、神骸装。

だが、最も語弊の少ない表現を模索するならば――

それは『新たな世界の可能性』と呼ばれるべきだろう。

いいなと思ったら応援しよう!