【3DCG】モーション制作のコツ~普通サイズに近しい動きで『サイズ差』のニュアンスを出すには?~【Tips】

こんにちは!

二度目の登場となりますBBDSモーションデザイナーの梶山です。

普段は主にインゲームモーションの制作業務を行っています。

突然ですが、ゲームに出てくる大きなキャラのイメージってどんなものでしょうか?

リーチが長く、一発の火力が高い

そのぶん動作が遅く、小回りが利かない、動作のスキが大きい,,,

おそらくこういったことが挙げられるかなと思います。

今回はキャラクターの動きでそのイメージを表現するために、

どんなことを意識してモーションを制作しているのかを紹介していきたいと思います!

大きい=遅い?

普段よく目にしているゲームや映像作品に出てくるいわゆる巨人や怪獣のようなキャラクターは、総じて動きが遅く描かれています。

ではなぜ遅くしているのか。

一つ目の理由は「質量と慣性」です。

質量が大きければ、動くために必要な力も大きく、動き始めるのに時間がかかります。

また、動きを止めるのにも同様に時間がかかります。

二つ目の理由は「相対速度の関係」です。

例えば、人間が1歩前に進むのに1秒かからないのに対して、

身長100mのサイズの巨人が1歩前に進むと、その一歩の歩幅は数十倍に増え、かかる時間も同様に数十倍に延びると考えられます。

相対的に見れば、同じ動作をした場合には巨人は遅く見えると言えるでしょう。

(他にも重力や空気抵抗などいろいろな要素が含まれると思われますが、

専門家というわけではないので割愛させていただきます)

大きさを表現するための方法

1.尺を遅くしてみる

今回は弊社オリジナルキャラクターのBBDSマン(仮)を使って説明したいと思います。

こちらに攻撃モーションを一つ用意しました。

総尺を110F、ヒットフレームを40Fで作成しております。

(フレームレートは60fps)

次に身長4m程度を想定して動きを遅くしてみます。

尺を単純に伸ばしただけだと、全ての動作が均一に伸びてしまって全体的にもっさりした動きに見えますね。。

また、ゲームの仕様面で考えたときに、総尺やヒットフレームはある程度の範囲内で統一させることが多いので、単純に尺を長くするのは現実的ではないでしょう。

2.尺感を調整してみる

先にも述べた通り、質量が大きなものは、動き出すのに大きなエネルギーを使い、動きを急に止めることもできません。

それを表現するために動き出し(イーズアウト)や動き止まり(イーズイン)の尺を長めにとってみます。

ただ、ある程度の尺に収めるために、予備動作のタメ部分や加速後は尺を詰める必要があります。

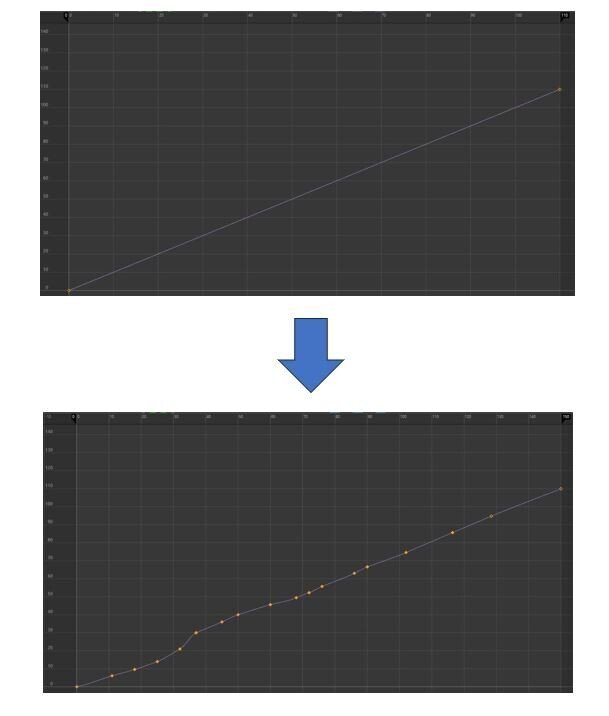

尺調整にはSceneTimeWarpを使用しています。

元のアニメーションカーブを編集することなくシーンの速度感を調整でき、調整した箇所の境目も綺麗に繋いでくれるとても便利なツールです。

また最終的にAnimationLayerでベイクすることになるので、調整したい箇所だけを含めることも可能です。

(例えば、揺れものは含めずに胴体だけを尺調整したい場合など)

元の動きよりだいぶ重さが出てきました。

3.仕上げ

最後に尺調整だけでは物足りない部分の情報量を足していきます。

主に以下の点について調整します。

●コンタクト後の重さを出すための調整

・足が接地したら、腰を瞬間的に強めに落とします。

重さを出すために安易に反動を入れずに、沈み込みの深さや落ちる速度を調整して表現するように意識しています。

・腰、胸、頭の順に落下の衝撃が伝わるように遅れを大きくします。

遅れを大きくすることで動きが柔らかくなりすぎないように注意しましょう。

●刀の重さの調整

・キャラクターのサイズに伴い、持っている刀や鞘も重くなっています。

振りきったあとに簡単には止めきれずに少し流れるような動きにします。

また、予備動作から攻撃に移る際に、胸が先行するようにしました。

SceneTimeWarpをベイクした後の刀の軌跡の調整も忘れずに行います。

完成!

(通常サイズとの比較)

さいごに

いかがでしたでしょうか?

実際の業務では決まった仕様の中で、他のキャラと比較した時の個体差を表現する必要が出てきます。

今回はわかりやすく通常サイズのキャラの動きから大きさ(重さ)を表現していくための調整を行っていきましたが、ひとつの参考になれば幸いです!

最後までご覧いただきありがとうございました!

▼過去の【Tips】記事もぜひご覧ください

広報からのおしらせ

ここまでご覧いただいた皆さまに、プロモーション担当からお知らせです🌼

BBDSではデザイナーを積極募集中です!

募集要項&エントリーは↓こちら↓からご確認いただけます☺

皆様にお会いできるのを心よりお待ちしております。

==================================================

●BBDS公式HP https://www.kurohige.jp/

●BBDS公式X(旧Twitter) https://twitter.com/BlackBeardDS