【SALZminiへの道】おおよそできました。

今回のSALZminiはここまで非常に順調に進んできています。今日は装置側の作り込みを行いました。

前回記事、【SALZminiへの道】装置を立ち上げました。

での課題をクリアしていきます。

まず気になったのが、センサーの長さです。

長さが8cmあるので、ある程度深さのある鉢でないと、しっかりと湿った状態が測れません。現時点でセンサーの理解がいまいちなので、ギリギリにせず、余裕を持った使い方をすることにします。

このため、少し大きめのスリット鉢を使うことにしました。

このタイミングで、テスト用の鉢をムラサキシキブからミニバラへスイッチしました。

今後、盆栽用にこの装置を使うことを考えると、これら静電方式土壌水分センサーの使用は難しいかもしれません。少なくとも垂直には挿して使えません。

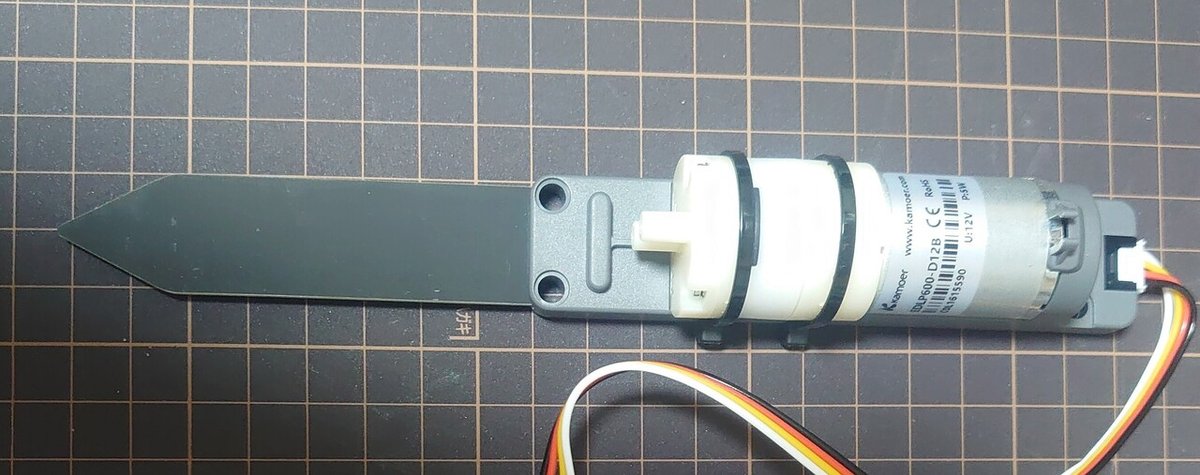

次に給水方法です。

最初に考えたのは、自動水やりタイマーに付属していた点滴式の散水口を取り付けました。

しばらく様子を見ていましたが、赤玉土が全面湿ることはありませんでした。

これでは散水口を付けている意味がないので、取り外し、ホースのまま、針金で固定していました。

テストではこれで良いのですが、SALZminiとしては物足りません。まんべんなく水やりができないと困ります。

自動水やりタイマーのオプション品でスプリンクラーがありましたので、取り付けてみました。こちらも、センサー同様長い作りでしたので、ハサミでカットして短くしました。

そして、実際にテストしてみましたが、思ったようにきれいな霧吹きにはなりませんでした。

水圧が足りないようです。

私の中には、雪国で見た消雪ホースのイメージがあり、それを自作してみることにしました。

先日ダイソーで買った観賞魚水槽用のシリコンホース。

これが、まずWateringユニットで使用できるか確認しました。径が少し大きかったのですが、問題なく、しっかり取付けできました。

次に、適当な長さで切り、ホースの自然なカール状態を見ました。

先端部を4cmとり、そこから2cm間隔で内側になる部分に印をつけ、穴をあけました。

最初は、まち針を使ってあけていましたが、口で空気を送り込んでも、ほとんど漏れなかったので、千枚通しで少し大きめに穴をあけました。

先端部分を針金で縛り、漏れないようにして、Wateringユニットに取り付けました。テストを行ってみると、非常に良い感じで、イメージ通りの潅水ができました。

欲を言うならば、内側でなく、下側に穴をあけた方がよいと思いました。

ホースの取り回しを行い、針金で固定してテストをしました。

ほどほどの水流であふれた水は縁からこぼれることなく下の容器へ還っていきます。

スリット鉢の背後にアクセサリースタンドの衝立を置き、WateringユニットとAtomMatrixを取り付けました。土壌水分センサーの向きが鉢の外側を向いていたのでセンサーの向きを変えました。

まずは雨のかからないテラス内でのテストですが、最終的には、屋外で、雨や水やりに行う場所での使用を考えています。

ひとまずはビニール袋をかぶせておきました。

しばらくはこの状態で、鉢の乾き具合を観察することにします。その結果を元に、ソフトウェアの作り込みを行っていきたいと思います。