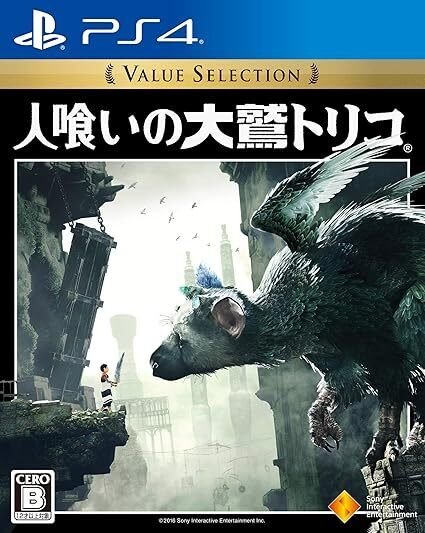

【心に残ったゲーム達】アクションアドベンチャーゲーム『人喰いの大鷲トリコ』(思い出の中のその怪物はいつも優しい目をしていた。)

「ゲームは総合芸術である」

という言葉があります。

絵、音楽、技術、そして、インタラクション。

ゲームを、あらゆる要素が交ざりあった一つの

「作品」

としてみるならば、クリエイター上田文人さんのゲームは、間違いなく

「芸術作品」

であると言えると思いっています。

彼のゲームからは、

・個性

・問いかけ

そして、

・対話

という

「テーマ」

を読み取ることができます。

その中で、以前、『ICO』⇒『ワンダと巨像』と遊んでみたこともあって、『人喰いの大鷲トリコ』についても、簡単に紹介(感想)させて頂きますね(^^♪

■どんなゲームか?

『人喰いの大鷲トリコ』は、2016年12月6日に発売されたアクションゲームです。

『ICO』

そして、

『ワンダと巨像』

という、ゲーム史に残る名作を生み出してきたゲームデザイナー「上田文人」による作品であり、人喰いと恐れられる「大鷲トリコ」と、一人の少年の触れ合いと、冒険を、描いています。

■「大きな動物がそこにいる」というリアルな感触

なんといっても、

「トリコ」

という大鷲の実在感。

どこかを向く、歩く、走る、飛ぶ、いろんな挙動のモーションが丁寧に作られていて、本当に、動物のそれっぽくて、

「AI」

な感じが、全然しませんでしたね。

加えて、トリコの動きは、前提的に、たぶん、遅く作られていて(特撮みたいなアレです)、

それによって、巨大な物体が、あちらからこちらへ動く感じがよく出ていて驚きました(@@)

「ゲーム中のAIで動く巨大な生き物」

としては、ゲーム史上、トップレベルだと思います。

■多くを語らず、かつどこか切ないストーリー。

トリコ以外の表現も緻密でしたね。

・少年が動いた時の些細な挙動

暗い場所明るい場所の退避、光の反射、空気の霞

それらの

「環境表現」

へのこだわりによって生まれる

「いま、まさにそこにいる感じ」

は、さすがで、前述したトリコの実在感と相まって、プレイ中の没入感が半端なかったです。

上田氏のゲームの魅力の一つが、

「多くを語らず、かつどこか切ないストーリー」

であることは、明白です。

それは、今作も健在で、なぜ、少年は、

・トリコと共に冒険することになったのか?

・トリコとは何者なのか?

・少年はどこへ帰るのか?

「言葉」

を多くせずとも、

「情報」

を並べなくとも、自然に、そして、静かに、美しく物語を語っていく上田さんのセンスには、毎度、感心させられます。

美しいゲームとは、

「物語が脈を打つ」

美しいストーリーにあるのでしょうね(^^)

■シリーズに通ずるテーマ「他者」

『ICO』や『ワンダと巨像』から、私は、勝手に、

「言葉の通じない他者とのコミュニケーション」

というテーマを感じ取っていましたが、今作も、そのテーマ性は、一貫して、存在していたように思います。

『ICO』では、

「ヨルダ」

と、や『ワンダと巨像』では、

「巨像(を通して、眠りの少女)」

と、そして、今作では、

「トリコ」

と、上田さんが、ゲームをアートとも捉えていることは有名ですし、アートとは、自分から他者への問いかけ、つまり、コミュニケーションであるのだから、毎回、変わらない上田さんのゲーム構造もうなづけます。

今作における、その

「他者」

の特徴としては、その対象が、

「トリコ」

という

・巨大で

・凶暴で

・理不尽で

「躍動的な生き物」

であることです。

ゲームであるから、それが、AIで動いているという意識からは、逃れることができません。

しかしながら、はじめは、

「疑心」

や

「恐怖」

を感じる

「トリコ」

に対して、プレイを進めるについれて、

「信頼」

「安心」

という感情を、感じるように変わっていく感覚は最高に面白かった記憶が呼び戻されました、ね。

■(ICO+ワンダと巨像)÷2

ゲームとしての完成度は、AIの動作に違和感を感じられる箇所が見受けられるものの、非常に高水準であることは間違いないしと思います。

但し、実際のところ、ここまで述べた、ほぼ全てのポイントは、『ICO』や『ワンダと巨像』という偉大な2つの過去作で、以下の様に、表現・達成されていたものが、大半です。

①遺跡からの脱出というモチーフ

②言葉の通じない他者との触れ合い

③互いの距離感の変化

等は、完全に、

『ICO』のそれですし、

④巨大な物体の存在感

⑤そこから感じる恐怖と安心

⑥そして哀愁

等は、完全に、

『ワンダと巨像』

のそれでした。

過去2作を踏まえた3作目という立ち位置や周りからの期待、そして、ゲームとしての順当な進化を考えると、この様な作り方になるかなといった、素人考え感想を、抱かずにはいられなかったのも事実です(^^;

『ワンダと巨像』は、天才的なクリエイティブで奇跡的な進化を遂げて、『ICO』的でありながら、新しい体験を私達に与えてくれました。

そして、そんな過去2作という鎖に縛られた『人喰いの大鷲トリコ』だったのではないか。

■人喰いの大鷲トリコ スタッフ特別座談会

文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門の大賞を受賞記念して、クリエイティブを担当したジェンデザイン制作スタッフによる『人喰いの大鷲トリコ 特別座談会』を開催していたので、紹介しておきますね。

第1回『プロジェクション・トリコ』

第2回「トリコの性別は?」

第3回「ウカイヤとトリコウノ」

第4回「派手な部分より地味なところにこそ苦労がある」

第5回「速度こそが完成度に直結する」

■人喰いの大鷲トリコ スタッフ特別座談会

『人喰いの大鷲トリコ』を遊んでみた

▶上田文人作品集~ICO/ワンダと巨像/人喰いの大鷲トリコ~ - Mandolin Orchestra

1.Dreams Of Trico (人喰いの大鷲トリコ)

2.Castle in the mist (ICO)

3.The Opened Way (ワンダと巨像)

4.ICO~You Were There~ (ICO)

■まとめ

エンディングの光景はとても美しくて。

そして、ここまでで培って来たものに、思いを馳せる時間であったことを感じさせてくれます。

上手くは行かないプレイ・・・

でも、それが。とても、重要だったんじゃないかと、そう思います。

正解ばかりではない。

誤解含みの、迷ってばかりのプレイ・・・

どうにかこうちか、ちゃんと、結末まで辿り着くことに成功した時・・・

間違ってしまったことは、たぶん、沢山あるけれど。

それは、

「分かろうとした」

ということであり、

「分からないまま」

終わらせずに、動いて、試したという軌跡であす。

「分かること」

が難しいからこそ、

「分かろうとすること」

は、尊いのではないかと、

『人喰いの大鷲トリコ』や『ICO』をプレイしてみて、

「上手くいかなかったこと(コミュニケーション)」

も、重要な体験だと、思ったりもしました。

最初から正解なんて出せない自分の不器用さ。

ゲームに限らず誰しも日常生活の中で、少なからず感じることでもあり。

それでも、分かろうとする前に、止めてしまうような結果にだって、繋がったかもしれないはずだったけども・・・

それでも、投げ出さずに、少しずつ、理解しようとしたことで、前に進んだという体験ができて、とても充実した時間でした(^^)

そこに、そうしたいだけのものがあったからこそ。

そして、その分からないものを、分かろう、とコミュニケーションをとろうとし続けたことこそが、トリコに対して、感じていた絆の正体であったのかもしれません。

それは、リアルでもそうだけど、見ているだけの物語ではなくて。

コントローラーを通じて、私がが理解し、干渉しなければ、先へと進めないゲームという媒体であるからこそ、体感できたことなんじゃないかと思います。

このゲームが終わる時。

トリコとの別れを迎えなければいけないことを、とても、寂しく思った記憶が、今の残っていたのが、とても嬉しかったですね(^^)