#143 包丁のできるまで

包丁のオーダーが来たのでエイヤホイホイと請け負うことにした。聞けばいままでのは「全部稽古の果てに毀れた」という。アイヤサイサイ。そういえばアササボンサンという妖怪がいたな。語感が好き。

今回はそうした舞台小道具の包丁のできるまでを追っていくので、舞台に包丁を出したいみなさんは見るとよいらしい。

材料

こうした有事の際に浅草今半の箱だの、そうめんの箱の蓋だのをストックしておくと役に立つのであった。なお揖保乃糸より島の光派。無いかたはホームセンターや100均などで端材を狙わう。

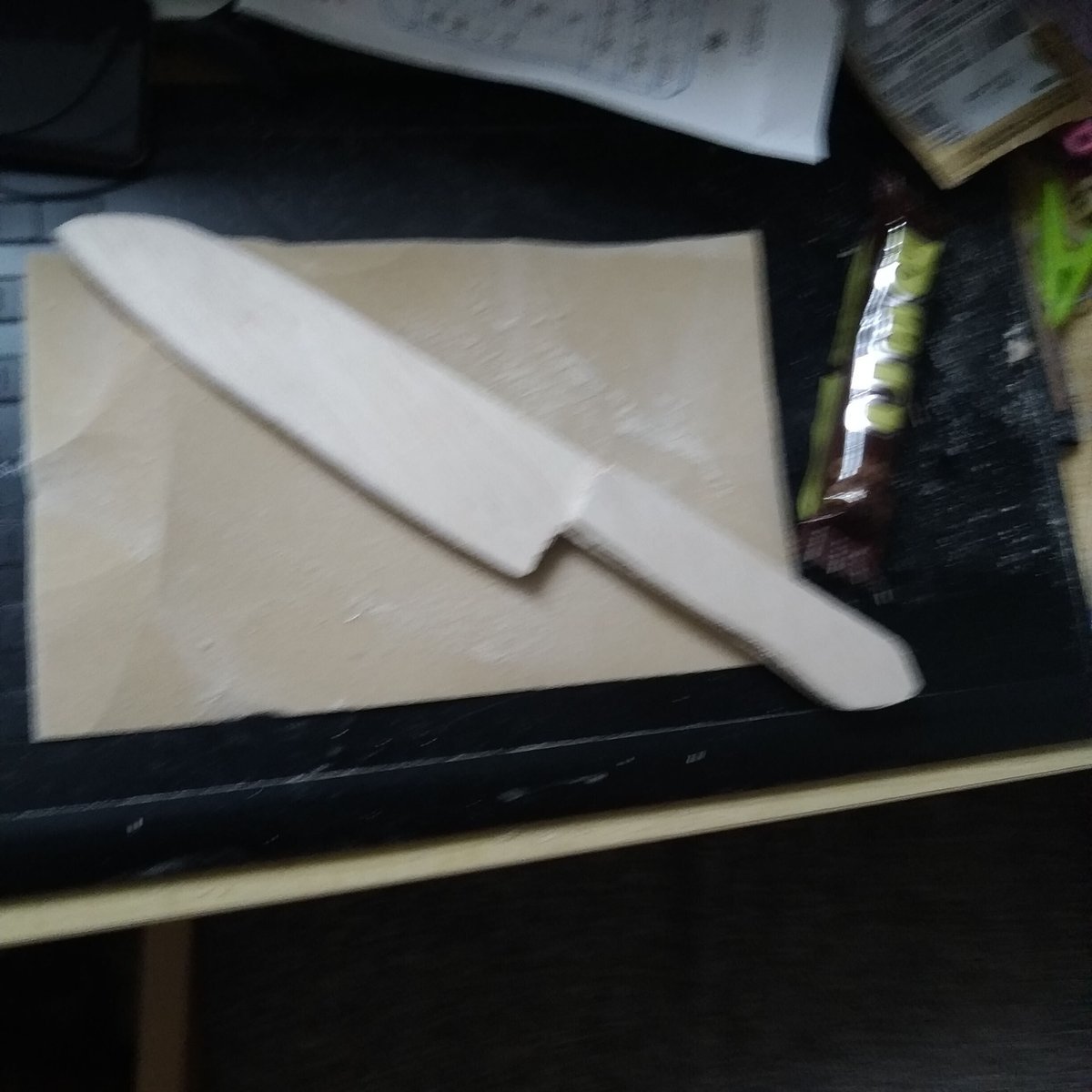

実際の包丁で型を取る。

われわれはおいそれと、軽率に「出刃包丁」と云ってしまいがちであるが、これは文化包丁でございます。実際に魚をさばくお家でないと、もはや出刃包丁なんて持ってないのではないかとふと思った。

手入れもしっかりせなならんしな。な。

ところでむかし中学校の地理の授業で、地図の等高線に合わせてボール紙を切って貼ることで立体感を出そう、みたいな実習をしませんでしたか。アタシはしました。

実はこの技術が30年経ってまだ生きている。刃の部分は板一枚、柄の部分は原寸に足りるだけの厚さを用意する。

裁断し、

貼り合わせる。乾くまで固定して放置。

紙やすりでざっとバリを取り、

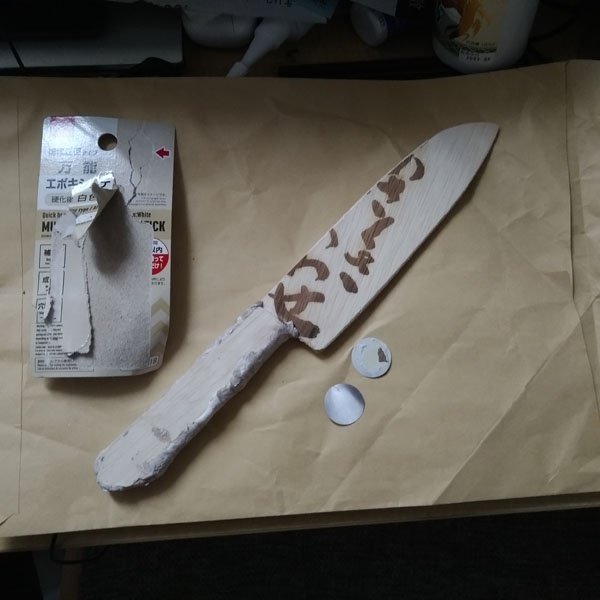

百均のエポキシ(樹脂)で木材の隙間を埋める。

ここの工程があんがい大事なのではないかと思うのですが、芯(木材)の部分が多少荒くても、樹脂で隙間さえ埋めておけばなんとかなるんであった。

これ、木材でなくて段ボールにすると、厚さを調整しつつ貼り合わせることでいかなる造形物も好きなように(理論上は)作れるのであります。なんなら球体だって作れるに違いない(やったことないけど)。

『その先は行き止まり~戻って智子』(2021)では白木の位牌を作ったんだけど、舞台いっこに白木の位牌(あんがい高い)を買うのもな……というときに、覚えておくといいかもしれない。

あのときは、amazonで位牌のサイズと画像を参考にして、形状に似るまで段ボールを貼り合わせ続けたもんじゃった。

エポキシが乾いたら(割と丁寧に)ヤスリをかけて整形し、

完成じゃ!(例の角笛の音含む)

最後、作っててあれー、いままでニスって塗ってたかなー、どうだったかなーと半信半疑でニスをぶちまいたところ存外テッカテカになってしまい、あっ、と思ったけど気にしないことにいたします。

と、こんなことを、やっておったのぢゃった。

該当の舞台については来週末だしすでに満席なので、特に告知もせず終わるのであった。

おしょまい!

いいなと思ったら応援しよう!