dimとdim7の違いわかってる?

最近、クラシック曲の楽譜にコードづけしてあるものをよく見かけます。

そこで気になるのが、dimとdim7です!

クラシックではdimを減三和音、dim7を減七和音というようですが、

どちらもdim(7を書かない)として書いてあるものが多いように思います。

でも、それって勘違いが起こりやすいと思うのです。

きちんと和声のことを理解していない人は、

7ありと7なしを区別して覚えた方が良いと思います。

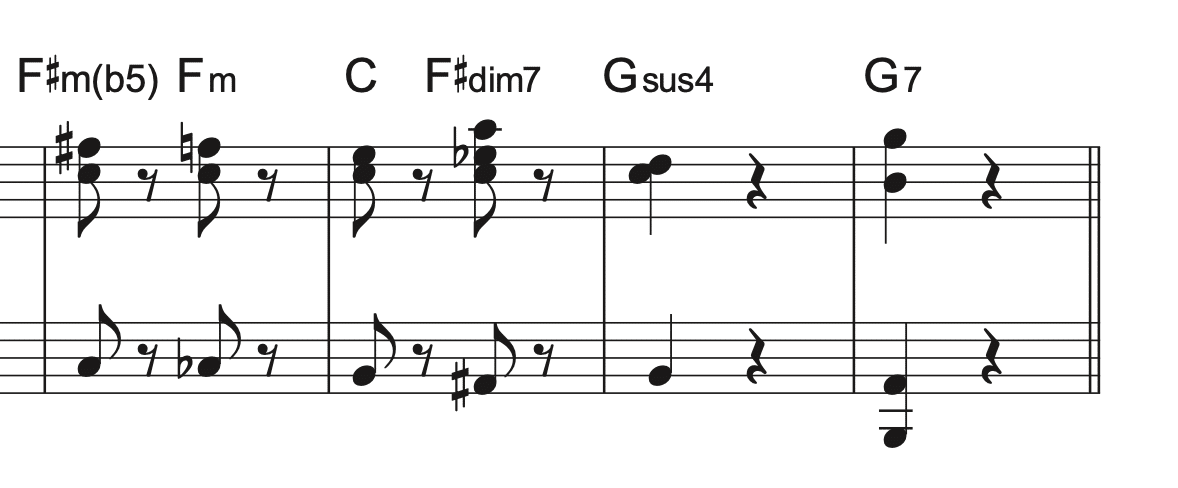

dim7とm7(♭5) (ブルクミューラー・せきれい)

私は、3和音の場合はなるべく♭5(フラットファイブ)を使うようにしています。

dimではなくm(♭5)です。

この楽譜はブルクミューラーさんの練習曲の中の

「せきれい」という曲の一部です。

ここのF#m(♭5)とF#dim7は両方F#dimと書かれていることがあるのですが、

私はこのように書きます。

もしこの曲がポピュラー曲ならF#m(♭5)はF#m7(♭5)と書くと思います。

その後に出てくるF#dim7と混同するからです。

Ⅰの代わりなのかⅡ7なのか?!

実はF#m7(♭5)はCの代わり、

F#dim7はD7の代わりであって、役割が全く違うのです。

そのことを理解せず、同じdimとして演奏するとどうでしょう?

実際、市販のコード分析してある楽譜に同じような和音記号(役割を示す記号)が書かれているのです。

理論って大変?

ピアノがバリバリ弾ける方でも、和声は苦手という方は多いです。

でも、和声を学ぶのは受験のためではありません!

その曲をその曲らしく弾くためなのです。

私はブルクミューラーやショパン、ベートーベンの曲などのコード分析を

生徒さんの課題にしています。

ポピュラーを弾きたい生徒さんにもです!

最近のポップスは分析がちょっと難しいので、

最初に取りかかるのはクラシックが良いようです。

理論を知って、ぜひ音楽的な演奏を!

LINE公式でコードでピアノの発信しています!

LINE公式では「コードでピアノが弾けるようになるノウハウ」を発信しています!

JUN音楽教室のLine公式アカウントに登録してくださった方向けに、

プレゼント「コードでピアノが弾けるようになる基本の考え方」の

「コード進行を覚える!」「リズムパターンを知る!」の動画2本を配布しています。

1つ目の動画にはカノン進行全調のPDF楽譜

2つ目は8ビートのバッキングパターン楽譜10種もついています。

「カノン進行ってなんだ?」

「バッキングってなんだ?」って方もぜひプレゼントもらっってください。

これを知ってるとコードでピアノを弾く時すごく便利ですよ!

ご登録はこちらから↓

いいなと思ったら応援しよう!