『日本に足りない軍事力』江畑謙介著、青春出版社、2008

はじめに

予想される脅威に備える

「予想される脅威に対して備えておく」というのが、国家、政府に課せられた安全保障・軍事上の最大の義務である。

もちろん、あらゆる想定される脅威に対して、万全な備えをしておくということはできない。次のような条件に支配される。

経済的制約

技術的制約

政治的制約

経済的制約は「ない袖は振れぬ」というもので、予想される、あるいは現在直面してい脅威に対応するための装備や部隊を持ちたくても、財政的にできない状態である。しかし、これは工夫のしょうであって、万全でなくても(元来どんなものにも万全、完璧ということはありえない)、財政的に可能な範囲で脅威に対抗できる手段を持つのは不可能ではない。

日本は三景艦(写真下は「厳島」)を建造したが、実際には戦術の工夫で勝利を得た。

日清戦争前に、日本は財政が苦しく、一方、清国はドイツ製の東洋最大最強と称せられた「定遠」「鎮遠」という二隻の軍艦を有し、日本に寄港させて威容を見せつけ、精神的に圧倒屈服させようとした。現在でいえば、北朝鮮が日本周辺の海に弾道ミサイルを撃ち込んでみせるようなものである。当時、日本が持っていた軍艦は、最大の艦でも「定遠」の半分程度で、搭載している大砲は「定遠」級が持つ三〇センチ砲四門にとてもかなうものではなかった。そこで、日本は三二センチ砲を搭載する戦艦(海防艦三隻をフランスに発注したのだが、大きさは「定遠」の七四〇〇トンの六割にも満たない四二〇〇トンで、しかも各艦に一門しか搭載できなかった。船型が小さいためであり、その一門の主砲も、横に向けると船体が傾くという有様であった。通称「三景艦」と呼ばれた「松島」「橋立」「厳島」の三隻であるが、結果として清国海軍との艦隊決戦である黄海海戦で、この日本海軍の主力艦三隻の主砲はほとんど役に立たなかった。代わりに清国海軍の艦に肉薄して、三景艦をはじめとする日本海軍艦艇に装備されていた小口径の速射砲を使って敵艦に多数の弾を撃ち込む方法で、相手を沈没させないまでも、その戦闘力を失わせて勝利を得た。

ここに経済的制約による不足を、装備と部隊の工夫で補おうとする努力と、その運用を工夫する方法で、技術的な劣勢を補った一例を見る。必要とされる、ないしは、その脅威に対応するには理想とされる装備を国内で開発するのは、自国の技術レベルから不可能でも、あるいは政治的や経済的な条件から外国からの入手ができなくても、自力で作れる装備や、外国から入手できる(売ってもらえる)装備で、何とか脅威に対応できるような工夫は可能なはずであり、またそうすることが、国家、国民の生命財産を守るべき当事者の義務である。

政治的制約条件も、工夫の仕方によっては多くの障害を克服できるはずである。第一次世界大戦後から第二次世界大戦の間、列強と呼ばれた世界の先進国では、軍備競争の中心であり、また戦略バランスの主たる要素となった主力艦(戦艦)と航空母艦(空母)、さらには戦艦を補助する巡洋艦や潜水艦(補助艦)の保有数や大きさを制限する海軍(制限)条約を締結した。史上初の軍備制限条約となったワシントン海軍軍縮条約(戦艦の保有を制限)と、それに続くロンドン海軍軍縮条約(補助艦を制限)である。これにより列強(英、米、日、仏、伊:ただしロンドン条約から仏、伊は脱退)の大型艦の保有数と大きさが制限されたが、日本は対米六割という保有量(実際は排水量の合計数)の劣勢を補うために、技術的な工夫を凝らした。その中には無理を重ねて、結果的に船として不安定になったり、強度上の無理が生じたりした例もあったが、とにかく、政治的制限(国際条約)を技術的な工夫でカバーしようという努力をした。それが条約期限明けに、さらなる軍備競争をもたらすきっかけに、ひいては第二次世界大戦に至ったにせよ、このような工夫と努力が直接的に第二次世界大戦の原因になったわけではない。

頭上を飛び越えられて初めて気付いた弾道ミサイルの脅威

そのような制限がないか、あまり大きくないのにもかかわらず、予想される脅威に対して対策を講じなかったとしたら、それは政治、防衛担当者の怠慢以外のなにものでもない。すなわち、国と国民の安全を真剣に考えていなかったと叱責されるべきものである。

一九九三年五月、北朝鮮は新型弾道ミサイル、米国が「ノドン」というコードネームで呼ぶミサイルの発射実験を行い、能登半島沖二五〇キロの日本海中部に着弾した。当時、日本ではこの発射を探知できる能力がなく、米国から教えてもらって、実験から数日後に初めてそれを知ったのだが、国内では一時的に大騒ぎにはなったものの、当然、その米国からの情報を確認する手段もなく、いつしか北朝鮮の弾道ミサイルの脅威に対する関心は薄らいでしまった。北朝鮮がスカッド改B(北朝鮮名は火星5号)を基に、独自の改造で射程を二倍に延ばしたスカッドC(同、火星6号)を開発し、一九九〇年代初めには東シナ海に向けて試射を行い、イランとシリアに輸出している事実は世界に知られていた。さらに北朝鮮の推測される戦略から考えるなら、スカッドCの開発で北朝鮮は済州島を含む韓国全土を攻撃できる弾道ミサイルを得たことになり、当然、次は在日米軍基地と自衛隊の基地を狙って、あるいは、日本の都市そのものを攻撃するために、日本全土、それも最大級の米軍基地がある沖縄まで攻撃するなら、最低でも射程一三〇〇キロ、実用上からは一五〇〇キロの弾道ミサイルを持つと予想するのは軍事的常識であった。日本(の為政者と防衛担当者)は一九八〇年代の後半から、遅くとも九〇年代の初期から、北朝鮮が早晩、日本全土を射程に収める弾道ミサイルを開発、配備するはずと予想し、備えておくべきであった。それが、一九九三年中期まで何の具体的な手段も講じていなかった。

テポドン1(写真)に頭上を飛び越されてからであった。

それどころか、一九九三年五月のノドン発射の衝撃は、すぐに「喉もと過ぎ」てしまい、日本が次に、そしてようやく本気で北朝鮮の弾道ミサイルの脅威を感じ、対策を考えるようになったのは、五年後、一九九八年八月三一日に北朝鮮が「白頭山」ロケットで、「光明星1号」人工衛星の打ち上げを試み(人工衛星の軌道投入には失敗した)、そのロケット・ブースター(二段目)が日本本土(本州北部)の上空を通過して太平洋に落下するという事件が起こってからである。

ここに至り(自分の頭上を通過されてはじめて)、日本の為政者、防衛担当者、国民は北朝鮮が日本全土を攻撃できる弾道ミサイルを持った事実に気づき、大慌てで弾道ミサイル防衛システムの導入に着手した。とはいえ、それまで日本独自でその種のシステムの開発を行ってきたのではないから、米国システムの緊急導入と、その一つであるスタンダードSM(Standard Missile )-3迎撃ミサイルの能力を大幅に高めるという、日米共同研究開発に着手するにとどまっている。だが、それまでに五年の歳月が空費されてしまっていた。

巡航ミサイル防衛と今になって気付いた長距離攻撃能力の欠如

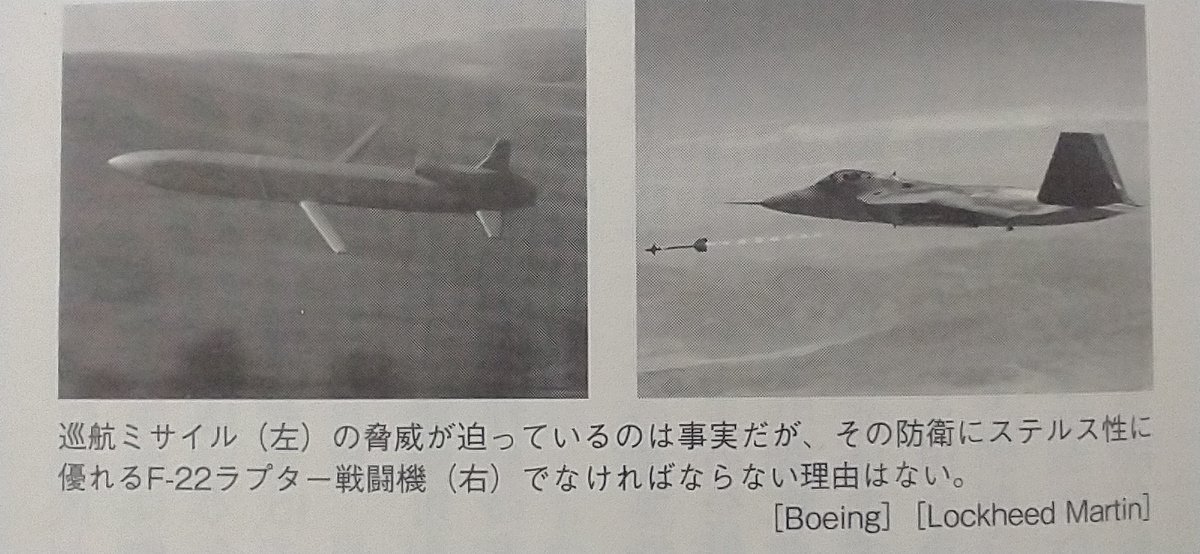

弾道ミサイルの脅威に続いて、一九九〇年代からは巡航ミサイルによる脅威も懸念されるようになってきた。巡航ミサイルの警戒と迎撃は、弾道ミサイルの場合とは、全くと言ってよいほど異なる技術(システム)が必要となる。この技術は最近に至るまであまり進歩せず、また現在でもなお低空を飛来するステルス性に優れる巡航ミサイルの探知と迎撃は難しいのだが、ロシアや中国が巡航ミサイルの開発に力を入れ、諸外国にも輸出されている現状を見るなら、日本はすでに本格的な巡航ミサイル防衛の対策を考え、着手しているべきであったろう。

巡航ミサイル防衛は、前述のように、最近まで技術的問題からあまり進展していなかったので、現在の日本にその能力がないとしても、一概に日本の為政者や防衛当局を責められるものではない。しかし、後れをとることは許されない。その防衛手段は、例えば、高速巡航能力があり、低空を飛ぶ巡航ミサイルを探知できる能力に優れる戦闘機のF-22ラプターでなければならないというものではない。巡航ミサイルの防衛に、その迎撃を行う自身(戦闘機)がステルス性を持つ必要性はない。「巡航ミサイル防衛に必要だから」というのは、航空自衛隊の次期戦闘機F-XとしてF-22を選定する理由にはならない。本文で述べるように、巡航ミサイル防衛に効果的な戦闘機や、それと連携するAWACS(早期警戒管制機)など、他の手段はいくらもあるし、その方が全体として効率が良い(安くすむ)可能性も大きい。ここはまさに、財政的な制約を「使い方の工夫」で補う能力が求められる分野であろう。

巡航ミサイルの早期探知も、早期警戒管制機のような航空機である必要はない。長時間哨戒機能は気球や飛行船の方が優れている。早期探知ができない限り、有効な防衛(迎撃)はできない。

弾道ミサイル防衛の必要性に目覚め、防衛システムの導入を開始した日本だが、その早期警戒(弾道ミサイルの発射の早期探知)は米国の早期警戒衛星からの情報に頼るしかない。だが二〇〇八年中期時点で、日本にはまだ独自にその種の衛星を打ち上げる計画がない。技術的に難しいのは事実だが、さらにこれまでは経済的、技術的にはできても、「宇宙の平和利用」という国会決議による政治的制約条件に縛られて、実用化のめどがつかなかった。二〇〇八年になり、宇宙基本法の制定で、早期警戒衛星のような防衛目的にも宇宙が利用できる道が拓かれたが、早期警戒衛星に頼らなくても、比較的早期に二四時間警戒態勢を実現できる手段もある。ニア・スペースと呼ばれる高高度に早期警戒用のレーダーや赤外線センサーを搭載した無人飛行船を上げる方法で、長期間に渡り継続的な監視活動ができるし、人間が乗っていないから、相手国にかなり接近させることも可能であり、運用経費も安い。政治的制約を技術的工夫で回避できる(かもしれない)分野の一つであろう。

日本は、北朝鮮が弾道ミサイルを発射する前に、その基地や発射機を破壊できないかという議論が出て、その能力が全くないという現実にも気づくようになった。

第2章で述べるように、実際的な技術的な話として、弾道ミサイルの発射基地や発射台を、ミサイルが発射される前に破壊するのは、現在でも、そして近い将来でも極めて難しいのだが、それはともかくとして、日本には遠方にある地上・地下の目標を攻撃する能力を持っていないというのが現実である。それは、日本が自衛隊の役割として、また(政府独自の)憲法解釈から、日本が持ちうる自衛力の限界として、この種の長距離攻撃能力を持たないように「自粛・自制」してきた結果に他ならない。

現実には長距離攻撃能力は簡単に得られるものではなく、さらに世界各国から警戒心を抱かれる可能性もあるので、軽々にそのような能力の保持という政治的方針を打ち出すべきではないだろう。だが長距離攻撃能力がないということは、「抑止力」としての防衛力半分の要素(効果)を欠いているということでもある。

欠けている対地攻撃能力と具体化しない統合作戦能力

長距離(陸上目標)攻撃能力の欠如どころか、我が国には対地精密攻撃能力すらない。これは防衛省・自衛隊の怠慢に帰される問題だが、航空自衛隊は陸上自衛隊に対する航空支援を全く考えてこなかった。海上自衛隊も洋上から陸上自衛隊部隊に対する火力支援を行おうという考えがなかった。せいぜい陸上自衛隊部隊を輸送艦で運ぶくらいだったが、その輸送艦も陸上自衛隊のヘリコプターを運用できるように設計上の配慮がされていなかった。航空自衛隊の輸送機は、陸上自衛隊の空挺部隊の輸送や、一部装備の空輸の訓練は行っていても、その輸送したあとの陸上自衛隊部隊に対する対地攻撃機(支援戦闘機)による緊密な近接航空支援を行うつもりはまるでなかった。航空自衛隊は一応、対地攻撃用のロケット弾、爆弾、クラスター爆弾などは装備していても、陸上自衛隊部隊の火力支援要求に応じて精密な対地攻撃を行う訓練は実施していない。陸空合同演習の訓練を実施したくても、それができる演習場が日本にはないというのも事実だが、そのために何とか工夫、現状を改善しようという努力がされた様子はない。要するに、やる気がなかった。

陸上自衛隊地上部隊に対する支援という運用構想はほとんどない

(写真は主翼下に対艦ミサイルとロケット弾発射機を搭載したF-1支援戦闘機)

自衛隊が「統合運用」の掛け声を唱えるようになって久しい。二〇〇五年度からの中期(五カ年)防衛力整備計画では統合運用体制を具体化するために、従来の陸海空三自衛隊の代表者(幕僚長)の寄り集まりに過ぎなかった統合幕僚会議を改編して、実質的な三自衛隊部隊の統合的運用を可能にさせる統合幕僚監部として、統合幕僚長に大きな部隊運用権限を持たせたと説明されているが、二〇〇八年中期時点になっても、その効果が現れてきた様子は、少なくとも国民の目からは見えない。

統合運用といいながら、具体的な施策が実施されてこなかった事実は、装備の面からも見てとれる。典型例がインド洋津波災害の救難支援活動で、海上自衛隊の「おおすみ」型輸送艦の「くにさき」は陸上自衛隊のCH-47ヘリコプターを内に収容できず、上甲板(ヘリコプター甲板)にプラスチックの防錆皮膜をかけ、露天繋留して運んで行かねばならなかった。

プラスチック・カバーをかけて「露天繋留」されて運ばれていく陸上自衛隊のCH-47J。 [防衛省]

自制・自粛の犠牲とされたパワープロジェクションと宇宙戦能力

冷戦後の世界の軍隊で、必要性が認識されたもう一つの分野にパワープロジェクション能力がある。適訳がなく、「兵力投入」と書くとおどろおどろしい印象を与えるが、パワープロジェクション能力とは、何も戦闘目的だけの軍事力の投入ではない。そこに軍隊を展開できるという能力を持つことだけで、自国の(その国にとって正当と考えられる)権益を保護できる抑止力を発揮できるし、何より、冷戦後の世界では、国際的な平和執行・維持活動人道支援活動において、軍隊やその他の政府機関、NGOなどの組織を海外に展開させる手段として、この機能が極めて有力であるという認識が高まり、事実、インド津波災害救援に代表されるように、多くの機会で実証されてきた

人道支援、国際貢献に寄与し得る能力と表裏一体のものである。 [U.S.Navy]

ところが、我が国は、既に指摘したように、「保持しうる自衛力の限界」や「他国に脅威を与えない」などの自制、自粛政策から、いざ、このパワープロジェクション能力が必要とされる世界情勢になると、対応できないという現実に直面するはめになった。

パワープロジェクション能力は確かに「侵攻能力」「他国に脅威を与える能力」と、人道支援、国際貢献に寄与しうる能力と表裏一体のものである。だからといって国際的に求められ、また世界の軍隊にとって一種、義務と考えられるような能力が求められる時代になっても、自制、自粛という理由が通用する(それで、世界が納得して、認めてくれる)と考えるのはあまりに手前勝手であろう。要はそのパワープロジェクション能力をどう使うかであって、この能力が他国への軍事的攻撃に使えるのと同時に、平和維持・人道支援にとっても有力である点は世界が等しく認めている。それを認めていない(知らない)のは日本国民だけだ、と言っても過言ではないだろう。そうした、遠距離での軍事力、ないしは軍隊が持つ多用途性を効果的に活用するには遠距離通信、情報収集手段が不可欠である。その多くが宇宙空間の活用つまり人工衛星の活用に依存している。

自衛隊は統合運用と共に、ネットワークを中心とする戦い(NCW)の重視も謳っている。NCWが統合運用を可能にすると断言しても間違いではない。そのためには移動通信機能が不可欠で、それは多くの場合通信衛星に依存せざるをえない。高高度で通信中継を行う長時間滞空型の無人機や無人飛行船などを活用するという方法もあるが、地球を半周するような遠方からの情報収集や情報伝達では、衛星に期待するしかない。実際、衛星の利用、換言すれば宇宙空間の利用なしには、現在の防衛、軍事は不可能なのだが、日本はこの分野では極めて遅れている。

認識が薄いサイバー戦への準備

その情報の確実な伝達とは、NCWの基本に他ならない。当然、情報、通信回線を巡る戦いである「サイバー戦」が重要になってくる。実際のところ、この分野はまだ国際的な法的規範がほとんどない。全世界を繋ぐ情報ネットワークを妨害したり破壊したり(機能を停止させたり)する行為が国際法上どのような意味を持つのか、世界はまだ国際条約などで一定の基準を規定するような段階にはほど遠い状態にある。EUはネットワークを使った国際的な犯罪*を取り締まる条約を定めたが、我が国を初めとする多くの国は、まだそれに加盟や批准をする状態に至っていない(二〇〇八年中期現在)。情報ネットワークは全世界を結んでいるので、すべての国が加盟し、同レベルの規制を行わない限り効果がない。

(それにはウイルスの投入などによる情報の盗み出し、ネットワーク機能の妨害なども含まれる)

その必要性に関する概念は日本ではまだ薄く、サイバー攻撃を行えるような法的整備もない。 [Northrop Grumman]

このため、攻防両方の技術を常に研究開発し、その能力を高めておくしかない。それには高度な秘密保持と研究体制が必要とされる。秘密保護の基本法すらない日本で、ひそかに高額の研究実験費を投じてサイバー戦に備える態勢が作れるものだろうか。自衛隊は防衛大臣直轄の「指揮通信システム隊」を二〇〇八年三月二六日に発足させ、この部隊はおそらく、防衛・軍事分野でこうしたサイバー戦の中心を担うものと推測されるが、その具体的役割や能力などは当然発表されていないし、また前述のように公表すべきものではないだろう。

しかし、二〇〇〇年代に入ってからでも、防衛省や自衛隊に数々の情報漏洩、情報管理しかん弛緩のような事件が起こっている状況を見ると、はたして自衛隊にどれだけ本格的な、本腰を入れたサイバー戦能力が備わりうるものか、大きな不安を禁じえない。サイバー戦はすでに陸海空・宇宙戦と同等の重要な作戦分野である。そのための法的整備や態勢の構築は焦眉のものとなっているが、国民の目から見る限り、政府、政治家、防衛省、自衛隊の認識はかなり危機感を欠いているように思える。

繰り返すが、予想される脅威に備えておくのが国家、為政者、防衛担当者の義務である。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?