トレンドが明確な転換シグナルが出るまで継続してくれないんだけど?

明けましておめでとうございます。

FXトレーダーのバンブです。

買った後に上昇するのが理想のトレードだと思うのです。

この記事を読んでほしい人

・エントリーした後、最初は順調だが建値や損切り位置に戻ってくる人

・自信を持ってポジションをホールドしきれない人

・スキ押してくれる人

読むメリット

・トレードに何が足りていないのかを考えます。

1.はじめに

僕はFXを始めたばかりのころ、負けまくっていた。色々理由はあったけど、その1つに「行って来い」があった。押し目買い・戻り売りをしたとき、最初は順調に思った方向に伸びても建値や損切り位置に帰ってくるというやつだ。

聞いた話によると、僕と同じ事で苦しんでる人は多いらしい。「行って来い」になる理由は何だったのか?

今日はその真実を語りましょう。

2.「行って来い」になる人の思考

ショートも同じなので、ロングに絞って話していくことにする。

■トレンドに”ついていく”

1つ目の思考は、今思うと僕もFXをやり出した頃に散々やっていた。トレンドの終盤で買ってしまうケースだ。

なぜこんな事になるのだろう?それはトレンドが発生するのを確認してから入りたいという思想による。押し目買いとは上昇トレンドを確認してから買う事と思っているからだ。

高値と安値が共に切り上がった事で、上昇トレンドであると確認する。そして次の押し目でエントリーする。この手順を踏むとhh②以降でないと入れない事になる。

しかし、よく考えると、それは3波を狙えという教えと矛盾する。この図で3波とはhl②からhh②の事だ。

これは高安の切り上げによるトレンド確認方法だけではない。MAの傾き、ゴールデンクロス、パーフェクトオーダーや、その他MA以外のトレンド判定方法でも同じだ。それらがトレンドと教えてくれるのは、hh②が形成されてからになる。これでは遅い事も多い。

提案①

3波の始点から入るために、トレンドを確認してからエントリーではなく、トレンドを予測してエントリーしよう。

負けの恐怖からトレンドの完成を確認するのをやめよう。石橋も叩きすぎれば壊れる。

■利益は”伸ばす”もの

2つ目は、いまだに僕もやってしまう。ゴリラのような握力でポジションを握り潰す、「利益は伸ばすもの」と考えているケースだ。

「利益は伸ばすもの」というが、これはおかしな話で、利益はエントリーした後の自分の努力や根性で伸びるものではない。

僕はチキン利食いは正しい心のありようだと思っている。よくわからないからビビッてしまう。しかし、冷静に考えて、よくわからない状況ではポジションは解消すべきだ。つまり、足りないのはメンタルではなく、戦略性や分析スキルだ。

それはギャンブルをしている事になる。

こうなるなら、直近高値付近で利食いすべき。

提案②

”少なくとも”どこまで伸びるのか?

トレンドの終点を予測して、自分の自信が持てる範囲で利食いしよう。

思想や願望で握り続けるのではなく、スキルアップをして予測に基づいて伸ばそう。自信が無いのに握り続ける事はギャンブルだ。

3.上手い奴らは何が見えているのか?

■上手い人が見えているもの

トレードが上手い奴らはいる。次の緑✔のような場所でエントリーし、✖で決済するようなやつらだ。

最初のポジションは推進波の終点(hh②)で利食いし、次のポジションは直近高値付近で利食いしている。片方は伸ばして、もう片方はすぐ利食いしているため、一見して一律のルールに従っていないように見える。

これはトレンドの始点や終点はこのあたりだとおおまかに予測できているからこういう事ができる。

実際のチャートで見てみよう。

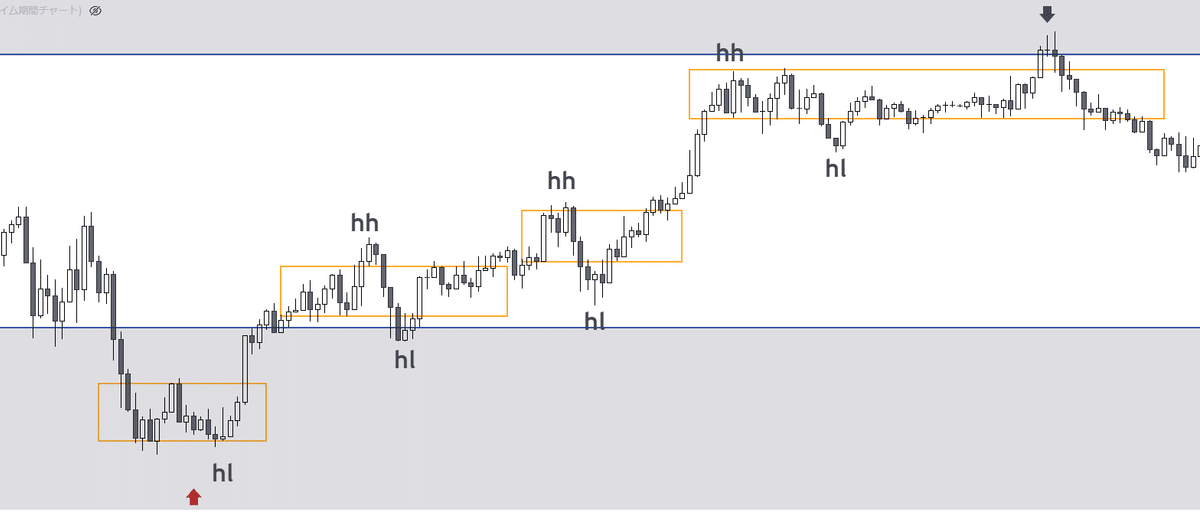

このチャートはドル円の2024年12月23日前後のM15チャートだ。

大まかに下の網掛け部分から上昇トレンドが発生しそうだ

少なくとも上の網掛け部分までその上昇トレンドは続きそうだ

と予測しているとする。

そうすると、この赤矢印の小さなレンジは上にブレイクするのではないか?

と形成過程の段階で考えエントリーの準備ができる。

上の網掛け部分までは上昇トレンドが続きそうだと思っているから、黒の矢印のレンジまではロング目線となるし、握り切れる。

そして、こういった予測がつくならば、大体どこで買えても程よいところで利食いできるはずだ。上手い人達は手法や精度に違いはあるにせよ、こういう事をしている。

■同じものを見るには?

この網かけ部分を見つけるにはもっと俯瞰して相場を見なければならない。

具体的にはこれぐらい。

あくまで僕のやり方だし、正解はこれだけではないと思うが、一応簡単に説明しておこう。

青の水平な長方形は別の記事で書いた僕の使っているトレンド認識方法だ。

①これらの長方形は、1つのトレンド内では大体同じ高さとなる。

②だから手前の長方形を見てそれらを参考にすれば、現在の長方形のサイズがわかる。

③よって、長方形内部の小さなトレンドの始点(赤矢印)と終点(黒矢印)が大まかに予測できる。

それだけだ。

そして、1つ上のチャートのように、小さなタイムフレームで見てどこでエントリーしようか考えるという手順になる。

今回の場合で言えば赤矢印のダブルボトムでエントリーしてもいいし、他の黄色のレンジの底で押し目買いしてもよい。僕はリスクリワードの観点からあまりやらないが、ブレイクアウトを採用してもいいと思う。

実際には黒矢印を超えてまだ伸びている。しかし、その上昇は長方形の上限なので、小さなトレンドの終点が近い可能性があると思っている。だから少なくとも僕にはロングトレードできない。

もっと上手いトレーダーは5万といるが、分析方法や精度が違うだけで、本質は同じだ。

4.おわりに

■要点整理

行って来いになる人に足りていない視点

①トレンドの発生を確認するのではなく、トレンドの始点を予測しよう。

②トレンドが終わるまで握るのではなく、トレンドの終点を予測しよう。

そのトレンドの始点と終点の予測に従ってエントリー・決済をしよう。

予測をするには

自分がトレードする時間軸よりも大きな時間軸で反発点を見極める。

それが小さな時間軸で、①②の予測をしている事になる。

つまり、マルチタイムフレーム分析が必要。

※使いこなせるならオシレーター等を使ってもよい。

※個人的には水平線や平行チャネルを練習して利用する事を推奨する。

■おわりに

前回の記事ではリスクリワード1:1の手法を提案した。その手法での値動きの予測方法は、”単一”タイムフレームでのレンジによるもので、「レンジの下限まで来たらそのうち上限までいくよ」という事を用いたものだ。

今回は”マルチ”タイムフレーム分析の話だ。1:1以上のトレードをするとなると、グッとハードルが上がる。1:1以上を手堅くとるには、より視野を広げて、トレンドの始点と終点の予測、あるいはまだ継続するかどうかの予測が必要となる。

ダウ理論のダウいわく、トレンドは明確な反転シグナルが出るまで継続するらしい。しかし、この明確な反転シグナルを待つという事は「トレンドが終わった事の確認をする」という事になる。これを使って利食いしようとすると、相当な含み益が食いつぶされる。同様に、エントリーでは高値づかみを引き起こす。

上手い人達は予測している。だからバンドワゴンの最初に乗る事ができ、適度なタイミングで降りる。

下がってから売るのではなく、売ってから下がるべきだし、上がってから買うのではなく、買ってから上がるべきだ。そのためにはどうしてもマルチタイムフレーム分析が必要なのだ。

僕の経験や考察があなたのトレードのヒントになれば幸いです。

ブログ初心者ですが、少しずつ上達している実感があります。

以下、自己紹介とこの記事の本文で触れた別の記事のリンクです。

■サイト内の関連記事

・水平な長方形の遷移によるトレンドの分析方法

・初心者向け手法を提案した記事