バルミューダのトースターは、なぜ窓が小さいのか?|Deep Dive into BALMUDA

私たちにとって“デザイン”とは製品の見た目ではなく、ユーザー体験やマーケティングなど事業を包括したワードです。マガジン「Deep Dive into BALMUDA」ではトースターを例に、各スタッフが事業に対してどのように取り組んできたかをご紹介してまいりました。今回は、BALMUDA The Toasterの外観やサウンドなどを決める際、どのような試行錯誤があったのかについて、プロダクトデザイン部の比嘉一真、イノベーション本部の髙野潤の話を交えつつお届けします。

キッチンシリーズを牽引

物より体験──五感を通して得られる素晴らしい日常を追求したバルミューダのキッチン家電群は、トースターを第1弾製品として進出したジャンルで、シリーズに共通した世界観の礎となっています。まずは、その外観を改めてご覧ください。

覗き込みたくなる窓

最初に目につく特徴は、その小さな窓かと思います。つい覗き込みたくるこの窓のサイズや形状はどのようにして決まっていったのでしょうか。最初から「窓を小さくしよう」という意図があったわけではありません。

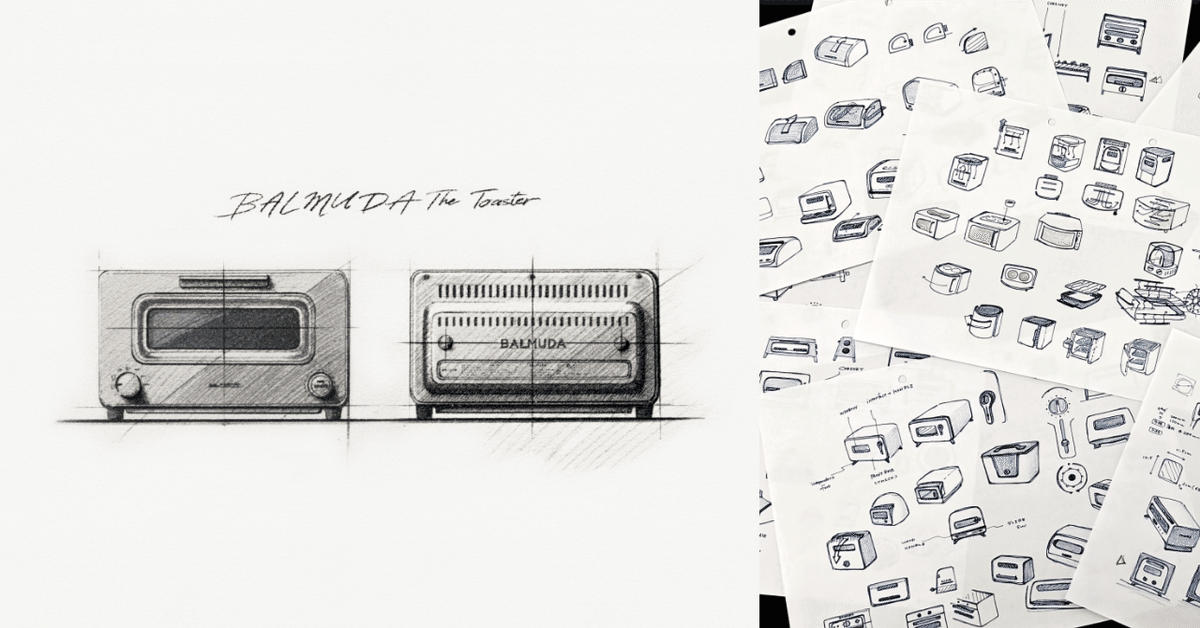

「まずアイデアフラッシュですね。スケッチを描き始める前にチームでブレインストーミングをやって、どのようなコンセプトで体験をデザインしていくか言葉で表していくのですが、バルミューダはここにかなり多くの時間を割きます。一からやり直すこともしょっちゅうです」(比嘉)

たとえばトースターの場合、“美味しい”─“パン”というワードを中心に置き、そこから何が必要か、何があったらうれしいかといったアイデアを書き足しながら広げていき、その上で核となる体験価値(コアバリュー)を絞り込んでいきました。

コアバリューが固まってきたら、外観デザインを考え始めます。2015年当時はスタッフも少なく、デザイナー以外もスケッチを持ち寄りました。途方もない数のデザイン案を検討しながら、それを元にCGやモックアップ(実物大の模型)を作成し、方向性を定めていきます。

「GreenFanから始まったバルミューダの空調家電はシンプル&クリーンというデザイン思想でやってきました。トースターも当初は、同じような世界観をイメージしていたのですが、おいしいものが出てくるイメージとつながりません。そこで、家電ではなく“キッチンの道具”としてデザインしようということになり、モダンクラシックの方向性が示されました。以来、空調家電とは異なるデザイン思想として定着しています」(比嘉)

バルミューダは「デザインは機能」という考えで、使いやすさと体験価値の最大化に取り組んでいます。窓はトースターの最もアイコニックな部分。パンの焼き具合を見やすくするなら大きいほうがいいですが、パンが焼けていく様子を小さな窓から覗き込みたくなるような体験はどうかと考えました。小さな窓からチーズが溶けて、表面がグツグツ焼けていくのを見るのは、とてもワクワクします。同時にガラスの面積が小さいほうが、庫内の温度を保ちやすくできる上、強度も増します。エンジニアリングとデザインの融合で最適な窓のサイズと形状を詰めていきました。

「モダンクラシックなテイストは、フランスのパン屋PAULのショーウインドーや映画『魔女の宅急便』に出てくる“かまど”、ルパン三世の愛車としても描かれているフィアット 500の後部窓など、様々なものからインスピレーションを得ています」(比嘉)

小さなカップも体験の一部

スチーム機能もBALMUDA The Toasterのアイコニックな要素。5ccのカップを付属品とした理由は、いかなるものだったのでしょう。

「毎回、水を入れるというのは手間(=ネガティブ)とも言えます。それを“楽しい”と思える体験に変えるにはどうしたらいいか? 小さくてラブリーな存在感のカップで水を注ぐのであれば、ネガティブな印象を払拭できるだけでなく、おいしさのための特別な体験になるだろうという提案です」(比嘉)

神は細部に宿る

印刷の色はひとつに統一、ひと目でわかるモードの説明や必要な注意書き項目の間隔なども調整を重ねました。

また、背面の素材や塗装、通気孔の形状なども機能として完璧な上、デザイン的なバランスの良さとの両立を徹底しています。

「これらの細かいこだわりは、たとえばアイランドキッチンに置いても360度、どの角度から見ても美しく見えるというのを意識しています」(比嘉)

終わらないデザイン

発売後もコミュニケーションやプロモーション関連のデザインは続くのですが、トースターの場合は派生モデルも登場しており、その都度カラーリングなどに関する議論が繰り広げられました。

美味しそうな音づくり

バルミューダのキッチンシリーズは、五感で味わう体験をデザインしています。パンの出来上がりがもたらす触覚、味覚、嗅覚に加え、窓からの視覚、そして調理中に聴覚へ訴えるよう、音にもこだわりました。タイマーや焼き上がりを知らせるトースターのサウンドは、本来、メロディーを奏でることはできない“電子ブザー”から出ています。

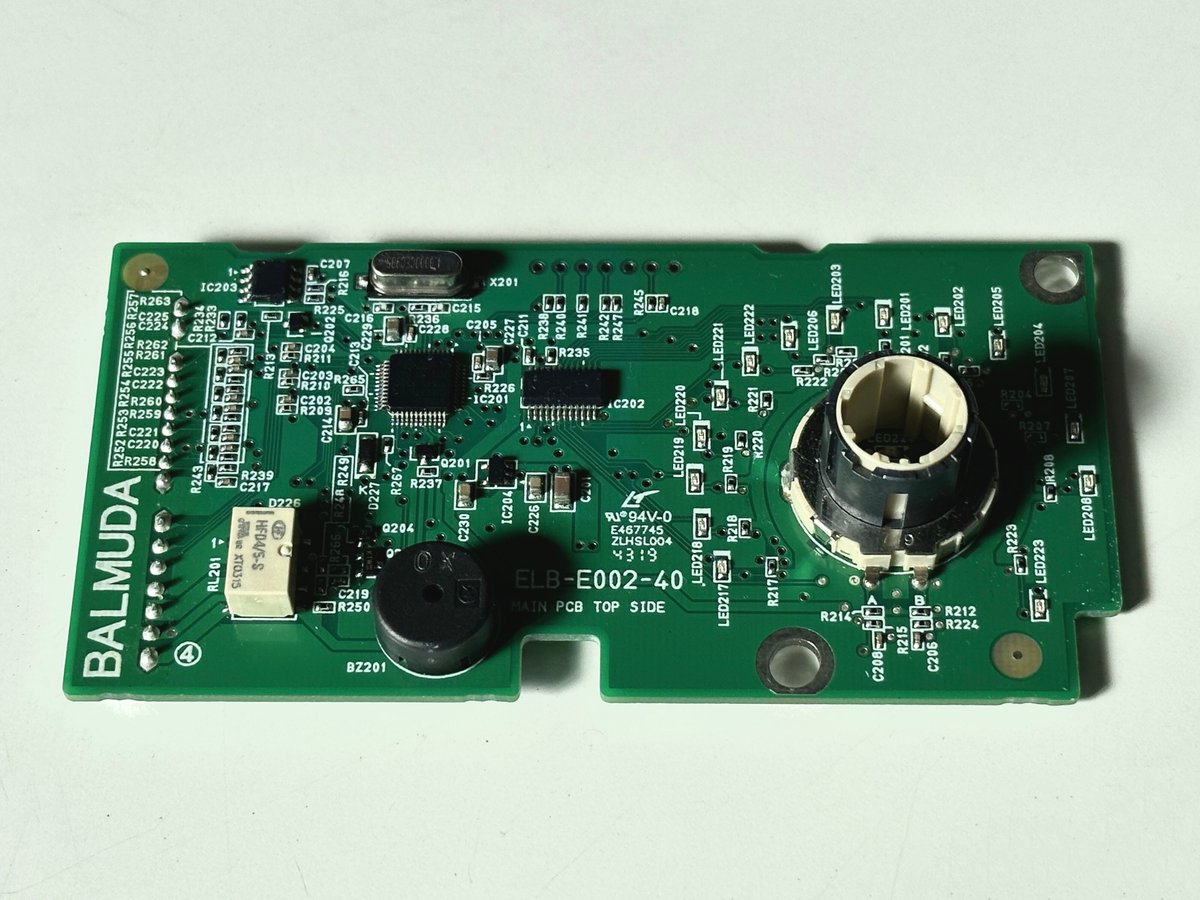

ブザー自体は特殊なものではなく、プログラミングによりハック的にサウンドを出しています。音をつくったのはデザイナーの髙野潤。プロダクトデザインだけでなく、バルミューダ製品が奏でるあらゆる音もデザインしています。

そもそもトースターは、なぜスピーカーを搭載していないのでしょうか。

「トースターは本体が熱をもつため、磁石を使っているスピーカーを搭載してしまうと製品寿命に悪影響を及ぼしてしまうのです。一般的にトースターはゼンマイとベルで物理的に音を鳴らしています。“ジー”とか“チン“といった音がそれです」(髙野)

高度な焼き上げ技術をマイコンとプログラムで実装したBALMUDA The Toasterの場合、物理的なしくみで音を鳴らす仕様だとタイミングが合いません。よって基板に電子ブザーを実装したのですが、これが出す音はビープ音と言われるもので、本来「ビー」や「ピッ」といった感じの音です。

ブザー音を独自にチューニング

BALMUDA The Toasterの音は(ぜひ実際に聴いてみてほしいのですが)、「チッチッ」や「ピピーン」といった非常にやわらかい感じの音で、ビープ音とは程遠いものです。いったい、どのようにして奏でているのでしょうか。

「ブザーは振動板に電圧を加え、周波数を調整するしくみです。電圧でボリュームと音階が決まります。周波数を1ヘルツずつ短い間隔で上げてみたりと、いろいろなことを試していくうちに、実に豊かな音が出せることがわかりました。ブザーの低い音は警告っぽいので使わないつもりでしたが、一瞬だけ出すと“チッ”と鳴りました。その周波数を微妙に変えた2種類用意し、組み合わせることで“チックタック”とタイマーのように聴こえる音がつくれたのです」(髙野)

音の作成にあたってはエンジニアに特殊なプログラムを書いてもらい、200〜300セットほど試しつつ吟味しました。

「いろいろと試していくなかで、ビブラートやフェイドアウトに近い音も表現できるようになりました。最終的には耳に心地よいサウンド、キッチンの環境音と一緒に鳴っても不協和音にならないものを選んでいます。あと、バルミューダの製品同士で似た音が鳴らないようにも工夫しました」(髙野)

楽しみながらつくったというトースターの音。使う人にもぜひ楽しんでほしいです。ちなみにBALMUDA The Toaster Proではサラマンダーモードの音が追加されています。機会がありましたら、ぜひ耳を傾けてみてください。

これまでマガジン「Deep Dive into BALMUDA」では、BALMUDA The Toasterについての深い話をお届けしてまいりました。次回以降、ほかの製品に関わったスタッフの話も紹介する予定です。