VUCA時代に組織変革を実現するリーダーシップスキル(組織開発プロフェッショナル講座の受講生に聞いてみたVol.3)

組織開発コーチ協会(ODCF)が提供する組織開発プロフェッショナル講座(ODP)の受講生の声を届けるインタビュー企画第3弾。

今回は株式会社ユーザベース、NewsPicks事業*にて企業のインターナルブランディング支援に携わる鳥海裕乃さんに、受講動機、講座内での学び、現場での実践などをお伺いしました。*所属は取材当時のもの

◆インタビュイー

鳥海裕乃さん

株式会社ユーザベース NewsPicks事業 Internal Branding Division|Division Leader ※所属・肩書は取材当時のもの

◆インタビュアー

立野夏樹

バランスト・グロース・コンサルティング株式会社 コンサルタント

企業の本質的な変革を生み出す理論と実践

ーー組織開発プロフェッショナル講座(ODP)に参加しようと思った理由を教えてください

私は企業の組織変革支援に取り組んでおり、パーパス・ミッション・ビジョン・バリューをどのように策定・浸透させていくかに携わる機会が多くありました。不確実な時代の中で、企業が変革のジレンマに向き合い、中長期に成長し続ける組織能力を開発することを専門テーマとする中で、プロセスワークというアプローチに出会いました。アーノルド・ミンデル先生の本をきっかけに講座を知ったのですが、ミンデル先生の教えや理論を汲んでプロセスワークを体系的に学べるプログラムということで関心を持ちました。

▼鳥海さんが学んだアーノルド・ミンデル氏の書籍(一部)

ーー実際に参加してみていかがでしたか

プロセスワークに関する書籍を読んだり他の講座も受講していましたが、理論が体系的に整理されているところがまず素晴らしいと感じました。組織行動学や組織開発の系譜も踏まえながら理論の位置付けを理解したり、他の手法との違いや関連性も学びながら、プロセスワークの思想やアプローチの特徴を知ることができました。

何よりこの講座は「理論だけでも、実践だけでもなく」「プロセスワークのみに偏るでもなく」、アカデミックなバックグラウンドと実践的なケーススタディを掛け合わせたバランスの良いカリキュラムだと感じます。戦略面での体系化された知見と、日本トップクラスのプロセスワークを活用した組織開発の経験を掛け合わせており、他の講座にはなかなかない、専門的かつ体系的な学びの場です。

受講生が実際にどのような組織課題に行き当たっているか、クライアントのどんな課題を扱ってるか、リアルなケースワークを全員で考えていくのは非常にダイナミックでした。ビジネススクールで使われるケーススタディを題材に、過去の代表的な事例を通して学ぶことも非常に有意義で、理論と実践を行き来しながらプロセスワークを実際にどのような場面で活用できるか、リアリティを持って考えることができました。クライアントや自身の組織の課題にそのまま生かすことのできる内容だったと感じます。

組織変革の全体像を見立て、真因に辿り着くアプローチ

ーー講座内で一番印象的なことは何でしたか

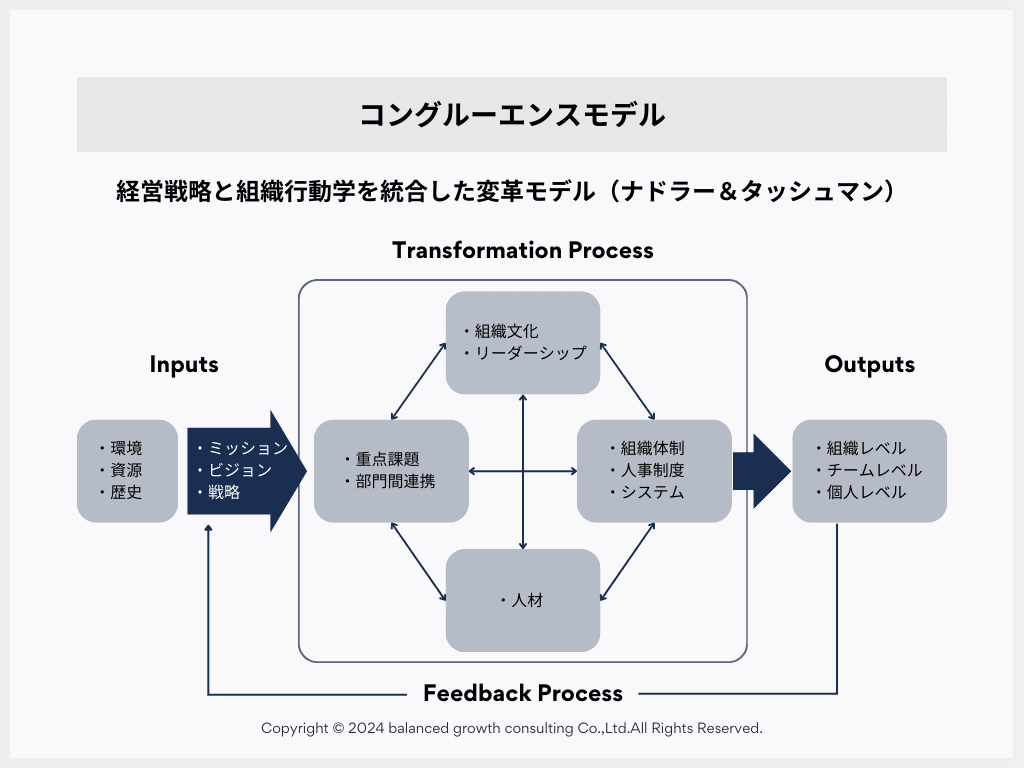

最も核になると感じたのは「コングルーエンスモデル」です。企業変革に関わる場合、戦略や仕組みなどロジックベースで見ていくケースと、組織や人といったソフト面に寄ってしまうケースのいずれかに偏るパターンが多く、全体のアラインメント(一致)が取れないために望ましい変革が実現されないことが多くの現場で起きています。その意味でも「コングルーエンスモデル」は企業を成長させる上で核として持つべき考え方だと思っており、実際にクライアントの支援現場でもよく引用しています。

どんな組織でも、戦略が思うように実行されない時や、事業・組織課題に直面している時は「コングルーエンスモデル」の前提に立つことができておらず、一部分の事象や問題にしかフォーカスされていないことが多いと感じます。戦略を実行していく、パーパスやビジョンを実現していく上で、真に機能する変革プロセスとは何かを学ぶことができ、コンサルタントとしての視野を広げ、視座を高めることができました。

コングルーエンスモデルを機能させる上での手段としてプロセスワークを用い、「こちらの部門の視界からは何が見えているか」「担当者の視界からは何が見えているか」など、それぞれ異なる立場に立ち、お互いの視界を共有することで、どこに機能不全や対立があり、影響を与えている組織の構造や力関係がどうなっていて、根本的な問題はどこにあるか、という全体像を見立てる実践的なアプローチを学べました。組織が戦略を実行していく上で生じるあらゆる課題の真因を探る上で汎用性の高いアプローチであると感じています。

ちょうど講座を受けているタイミングで、自分自身が管轄する部門でもまさに組織不全の課題が起きていたのですが、この手法を使って改善に導く経験もできました。このアプローチは企業の支援に関わる方はもちろん、組織を束ね、率いるマネジャーやリーダーの方々、さらに言えば組織というものに所属する全ての方に知っていただけると良いと思います。同じ組織に所属する人々がこのフレームに基づいた共通認識を持つことで、組織内で日々起こりうる対立やコンフリクトがポジティブに解決していくのではないかと感じています。

組織の変化を阻む「対立」にリーダーが向き合う

ーー実際に自分の組織でも取り組んでみてどのような効果がありましたか

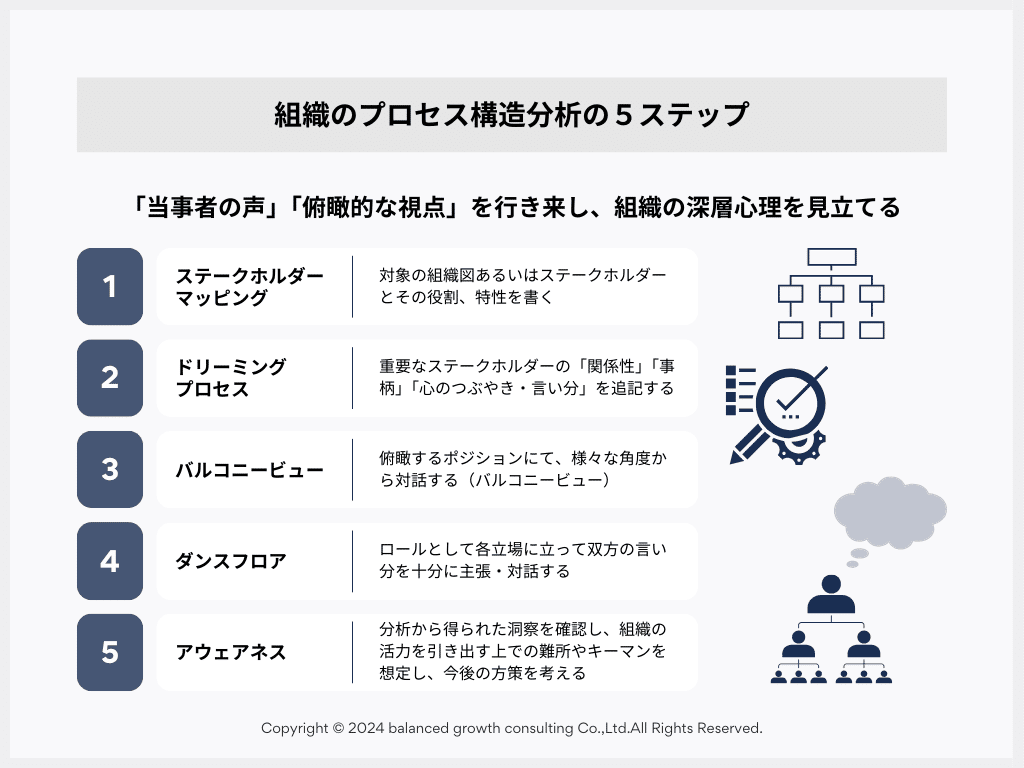

講座が後半に入った頃、自分の組織の中でメンバー間の認識の齟齬が起きており、関係の質が悪化していました。そこでプロセスワークの手法を用いてチームメンバー全員で対話に取り組んでみることにしました。まずはメンバー一人ひとりに、それぞれの立場でどんな想いを持っているか、何が課題と感じているかについて個別でヒアリングをし、それを全員で共有した上でプロセス構造分析の「バルコニービュー」「ダンスフロア」に取り組んでみました。

ーーーーー

*「プロセス構造分析」はプロセスワークの知恵を活用し、ビジネスの課題、関係性のパターン、役割の問題、そして変化を阻む心理的な葛藤・対立を統合的に見立てる対話型ワークです。立場や異なる視点による認識のズレが明らかになり、全員が当事者として課題が再定義されることで、各ステークホルダーからの自発的な解決策が立ち現れてくるパワフルな手法です。(詳細はこちら)

ーーーーー

私も当事者なので自分自身の景色から何が見えてるかを話しますし、メンバーがどんなところで対立を感じているのか、何に感情が動いているのか、まずお互いの景色を共有しました。時間が限られている中でのワークでしたが、「自分自身が問題と思っていることは、他の人から見ると必ずしもそうではないことが分かった」「相手の立場を演じてみることで、自分自身の認識バイアスに気づくことができた」といった声が出てきました。

一人ひとりが課題と思っていたことは異なっていたのですが、対話を通して、本当の課題はここではないか、こうやって解決していけばいいのではないか、とアイデアや意見を言ってくれるようになり、全員で協力して解決していこうという流れになっていきました。プロセス構造分析を介することで、個人の視点から見えていることだけではない組織全体の課題が見え、そこから真の課題を定義し、全員が当事者として解決する意志が自然と生まれてきます。それにより組織コンディションが改善したり、対立が解消されていく過程をリアルに経験できました。

実際に自分でやってみると、ミンデル先生も著書で言及されていますが、組織の対立が起こる構造の背景には、「ランク*」や「ロール*」が生み出すパワーバランスの不均衡、また認識のズレがあると感じます。組織内の対立に対して、こうした構造から紐解いていくのは非常に根底的なアプローチだと思いますし、構造を理解しながら、一人ひとりが本当はどうありたいかという願いに立ち返ることが本質的に重要であると改めて感じます。

ーークライアント支援現場での具体的エピソードはありますか

事業責任者が変革ビジョンを掲げるが、メンバーがそのビジョンについてきてくれないという課題があり、1回のワークショップでなんとか解決の糸口を作れないかという相談がありました。1回のワークで全て解決することは難しいという前提はありつつ、私自身も事業リーダーとして似たような葛藤を経験しているので、その責任者の気持ちはよく理解できます。リーダーとして言葉や行動を尽くしていても、メンバーとの間には立場やランクの違いがあり、見えている景色に違いがあるので、まずその景色を共有することから着手しましょうと提案しました。

リーダー自身がなぜ変革をしたいと考えているのか、そこに込められた文脈や願い、一人では変革は成し得ないため、メンバーに支援してほしいという想いを「ロールの鎧を脱いで」伝えていく必要があります。まずリーダー自身がお互いの違いを理解して、相手に歩み寄っていくアプローチを取ることが大切です。この前提をクライアントにも理解いただき、改めて変革ビジョンを全員で共有し直すワークを実施しました。

ワーク後半では、メンバーからも変革プロジェクトを進めていく意志が言葉として明示的に出てきたり、進めていく上でのボトルネックを全員でどのように解消していけば良いかという意見やアイデアも出てきます。事業責任者にもメンバーへのフォロワーシップが生まれてくるなど明らかなスタンスの変化が見えました。短時間のワークでしたが、プロセスワークの手法を通して、組織課題改善への兆しを作れた手応えがありました。

VUCAと多様性の時代に必要なリーダーシップスキル

ーー本講座をどのような方にお勧めしたいですか

コンサルタントなど専門職としても必須スキルですが、組織を率いていくリーダークラスの方に一番お勧めしたいです。

昨今、組織のあり方は多様性を増し、VUCAと呼ばれる社会・市場環境の中で、どのような事業であっても変革なしには生き残ることができない時代です。このような時代に組織を率いるリーダーには、変革に伴う葛藤や時には対立に向き合う力が求められていると思います。

私自身も、業界を代表するリーディングカンパニーをご支援するケースが多いですが、これまでは既存技術やアセットの積み重ね、オペレーショナル・エクセレンスな事業運営で安定的にビジネスを営んでいても、社会の不確実性に伴い大きな変革が求められています。今や、変革の痛みに向き合う必要のない企業は存在しないと思います。

ビジネスの世界だけでなく、公共や教育・福祉といった非営利な領域の中でも変化が求められていますし、国の政策でも様々な変革事案が掲げられています。大きな変化の中で現状維持は衰退であると、あらゆる組織に言えると感じます。

また、多様性はあらゆる領域で加速しており、それによって様々な場面で対立構造が生まれやすくなると思います。国や地域といった大きなスケールにとどまらず、小さな組織内でも対立問題はより複雑化していきます。

その意味でも、変革すること、変化すること自体をポジティブなものと受け止め、そこ対応する能力を人も組織も身につけることが大切になります。対立構造をより良い方向に向かうエネルギーに変える力は、これからのリーダーシップの必須スキルになると考えます。

とはいえ、日本の組織文化においてはこのような考え方はなかなかストレートに受け入れがたいとも感じます。旧来的に同質性を重んじ、波風を立てず、対立を避けることを美徳とし、協調性に偏重する意識もまだ根強く残っています。表層的な合意形成で組織や物事をまとめていくケースが多いため、組織の構造に向き合うスタンスは、真に変革を志す人、対立の痛みを経験した人でなければ理解してもらえず、共感を得にくいものだと思います。

しかし、変化の波の中でうまく物事を前に進められなかったり、組織内の認識の違いからお互いに望まないことが起きてしまい、人や組織が本来発揮できるはずのパワーをうまく発揮できないことは、多くの人が抱えている葛藤だと思います。本講座で学べることは、そうした問題に本質的に向き合い、組織をより良い方向に進めていく大きな力になってくれると私自身の実体験を踏まえて思いますし、こうした問題に共感する全ての方に勧めたいです。

ーー本日は貴重なお話をありがとうございました。

<編集後記>

鳥海さん自身がリーダーとしての葛藤や組織内の対立に向き合い続けているからこその力強い言葉が非常に心に刺さる時間でした。組織・社会の変革に取り組むあらゆる領域のリーダーにとって必要な知恵がここにあること、そして、「変化・変革」「葛藤・対立」への捉え方そのものが、新たな可能性を拓く出発点になると強く感じました。(立野夏樹)

ーーーーー

組織開発コーチ協会(ODCF)では、外部から組織変革を支援するコンサルタントやコーチ、企業内人事や経営企画、組織マネジメントに取り組む事業責任者・ミドルマネジャーの皆さまに向けて、様々な学びの機会をご用意しています。ご関心のある方はぜひお待ちしています。

ーーー

バランスト・グロース・コンサルティング/組織開発コーチ協会の最新イベント情報はコチラから

ーーー