クライアントの変容が起きるコーチングのサイエンス〜5つの実践スキル〜(プロセスワーク・コーチング講座の受講生に聞いてみたVol.1)

組織開発コーチ協会(ODCF)が提供するプロセスワーク・コーチング講座(GCI)は、ビジネス領域で活躍する多くのコーチやコンサルタント、人事・組織開発担当者の皆様にご参加いただいています。

今回は企業のエグゼクティブや管理職、女性リーダーを対象に、個人の変容やキャリアビジョンの構築を支援するプロコーチとして活躍する小畑怜美さんに、受講動機、講座内での学び、現場での実践などをお伺いしました。

<インタビュイー>

小畑怜美さん

and seeds 代表|プロコーチ/組織コンサルタント

<インタビュアー>

松村憲

バランスト・グロース・コンサルティング株式会社 取締役

プロセスワーク・コーチング講座(GCI) ファカルティ

「痛み」と向き合い、その先に向かうコーチング

ーープロセスワーク・コーチング講座(GCI)に参加しようと思った理由を教えてください

私は2012年からコーチングのトレーニングを始めて、コーチングを用いた対人支援のやり方や効果を模索し続けていました。その中でソリューションフォーカスというアプローチを中心にコーチングに取り入れていたのですが、プロセスワークを学んでいたコーチのセッションをクライアントとして受けたのがGCIとの最初の出会いです。

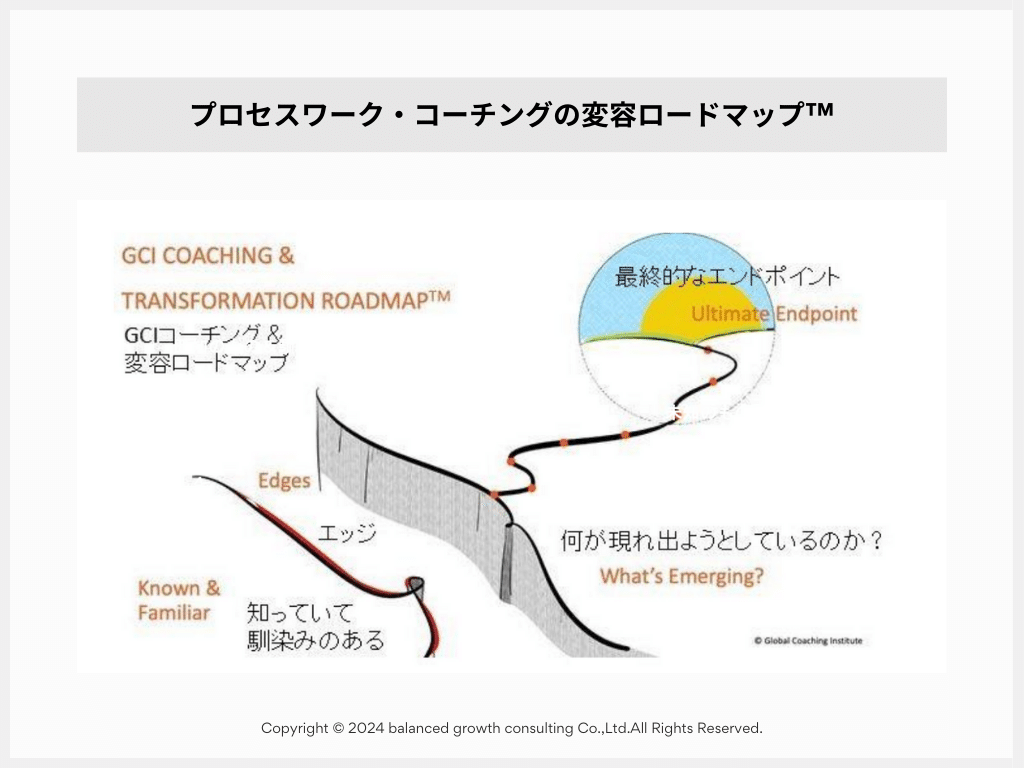

その時に体験したのが、「エッジ」を扱うというもので、ソリューションフォーカスと対比するような感じでした。当時の私にはちょっと痛い体験でもあったんですね。自分はまだそのエッジを扱えない、どうしていけばいいんだろうか、みたいな。同時に、「エッジ」を扱えるようになることはコーチとして大事だろうと強く感じたのでプロセスワークの勉強をしようと決めて、第4期の講座のタイミングで受講しました。

再現性のあるアプローチ、コーチングのサイエンス

ーー実際に参加してみて印象的な学びはなんでしたか

正直いっぱいあるのですが。1つは、重要かつインパクトのある気づきをクライアントに生み出すことができて、それを再現性のあるアプローチとして学べたことです。まさにコーチングのサイエンスだと感じる大事な学びだったと思います。

気づきがしっかりとクライアント自身の中に、印象に残るんです。コーチとしては、その気づきを生み出すアプローチや観察点などに再現性があるというのがポイントですね。

もう1つ私自身の価値観の話にもなるのですが、人生の中で変化や成長に対して長い目で見ていいんだと知れたことですね。セッションの中では、同じ課題が繰り返し出てくることがあるじゃないですか、クライアントさんにも、コーチである自分にも。それに対して、「変化しなければならない」とか、「サポートできないとダメ」とか、正直焦る気持ちも起きてくるんです。でも、プロセスワークの視点でみると、全てがプロセスの1つで意味があり、時間軸を長くした時には緩やかにちゃんと変わっているよねと捉えることができる。この捉え方は私自身も生きやすくしてくれて、クライアントに対してもドンと構えて相手の成長や変化を変に焦らせないような態度でいられるようになりました。

「力んだ成長」ではないというのは、大人にとって大切だと思っています。企業の管理職を支援している1on1コーチング講座でも感じるのですが、40-50代のマネジャーの場合、自分なりの成功体験や成功パターンがある人たちが、コーチングという新しい手法を学んで、もう一段階成長していくことが求められます。その中で、慣れ親しんだ自分のやり方や価値観を手放して、次に行くのは簡単ではないし、葛藤も大きい。昔のやり方と新しいものの行き来もします。でも、それは悪いことではなく、成長や変容はそういう過程を経るのだということを知ることができたので、迎え入れる受講生に対して、寛容にいられます。講師も受講生もお互いに楽だし、相手のペースに合わせて伴走する上で大事だと改めて思います。ゆっくりだけど、ダイナミックに変化していくというのはプロセスワーク・コーチングをしながら感じています。

あと、細かい話ですが、クライアントとセッションの合意を取るところでは、「ゴール」と「エンドポイント」を切り分けるアプローチに初めて出会いました。切り分ける意図も、その先の影響の違いも学ぶことができました。これまで会話のフレーズ的にやっていたので、学んで理解することができて本当に嬉しかったです。

プロセスワーク・コーチングの5つの実践スキル

ーー実際のコーチングの現場でどのように活用していますか

私はプロセスワークのアプローチをよく使うシーンが5つあります。本当に効果的ですし、大事なアプローチです。

1つ目は、身体感覚を使って、相手の気づきにつなげていくことです。クライアントがアイデアを練ったり考えたりしていて思考が止まった時。言語の限界で止まった時。その時に、思考から身体にチャンネルを切り替えています。例えば「〇〇がうまくいった時の最高の状態」を想像してください、それを表す物を部屋から持ってきてくださいとか、ジェスチャーで表現してみてください、とか。すると、本当に相手の創造性が広がり気づきにつながることがあります。私もクライアントも楽しく身体感覚を使っているシーンですね。

2つ目がエッジを扱う時に使う「What stops you?(何がそれを止めていますか?)」ですね。講座の中で何回も伝えてくれていたこの「問い」、これは使います。特に経営者や重要な判断をする人たちが、何を基準に判断しているのか、なぜ迷っているのか、なんですっきりしないのか、という状況でやります。クライアントの慣れ親しんだ考え方ややり方も見ながら、その先に本当はどんなことをしたいのかを一緒に探求していくときに効果的ですね。

3つ目は「サードパーティー」の声を聞くというものです。クライアントの理想とするリソース(アトラクター)を見つけてその質に目を向けたり。クライアントが自分を承認するためにも使います。サードパーティーのワークの時に言われていたと思うのですが、「(相手にあるクオリティを感じるとき)2%はすでに自分が持っている」ということをクライアントと一緒にやっていくと自信を高める効果もあって、これは女性管理職の方々のセッションで活用することが多かったりします。

4つ目は6象限モデルで、組織内の関係性やチームの課題を扱う時によく使います。6象限モデルは、クライアントにとってはアハ体験につながると思いますね。会社の中で働いている人が、組織の評価や行動指針、会社のカルチャーの中で苦戦しているような時に、個人と組織の課題を切り離してちょっと視野を広く持って考えてもらう上で、6象限モデルはすごいパワフルな思考方法だと思います。

最後5つ目は、2つの願いの中で葛藤するパターンです。色々なシーンがあると思うのですが、例えば、仕事のプロモーションと自分のライフイベントを両立できるのかといった、両方大事な願いの時。どちらの自分の声もしっかりと聞いたり、それが統合する新しいパターンの可能性はあるかを一緒に見つけていったり。どちらの声もちゃんと聞くからこそ気づけることがある、このアプローチは大事に使ってます。

組織の変化や支援に関わる人すべてに学んでほしい

ーープロセスワーク・コーチング講座(GCI)をどのような方にお勧めしたいですか

私はコーチングに関わる人みんなに本当にお勧めできると思っています。講座のインプットも豊富なので、コーチングのベースがある上に、自分なりに探求したい方が良いかもしれないですね。

コーチじゃなくても、組織の変化や支援に関わる人には有益な情報がたくさん入っているので受けてほしいです。ピープルマネジメントを学びたい人も、組織コンサルタントの人も。個人内レベルの力動と組織のダイナミクスのどちらも理解した上で人と組織に関わるのはすごく大事な観点だと思いますし、役立つと思います。

ーー本日はありがとうございました。最後に感想を一言お願いします

何を話そうかと思っていたのですが、プロセスワークをどうコーチングに取り入れているのかを言葉にしたことが貴重な機会でした。まだまだプロセスワークの学問と実践には深みがあるので、やることはたくさんあるなと改めて思います。

<編集後記>

今回改めて受講後のお話を伺って、GCIの学び、理論、スキル、を存分に発揮されプロフェッショナルコーチとして成長されている姿に大変感銘を受けました。コーチングにはアートとサイエンス両方の要素がありますが、アート的にうまくいくことの理由を、理論として根拠づけて語れることはGCIコーチングの強みであることがよく伝わります。ご自身の変化や成長のお話も多くの受講者から聞く話でもあり、さとみさんのような素敵なコーチ仲間をさらに増やしていけたらと思います。(松村憲)

ーーーーー

組織開発コーチ協会(ODCF)では、コーチやコンサルタント、企業内ビジネスリーダーや人事・経営企画担当者の皆さまに、様々な学びの機会をご用意しています。ご関心のある方はぜひご参加お待ちしています。

▼プロセスワーク・コーチング詳細はこちら

▼最新イベント、無料説明会・セミナーのご案内はこちら

ーーー