015. 【インタビュー】NovelJam2024新刊『まもののまもの』について、著者の水鳥たま季さんに聞いてみた(取材・文:あなぐま すみ)

2024年11月2日~4日に開催された、短期集中型小説出版トライアルイベント『NovelJam2024』。2017年のキックを皮切りに、今年6回目の開催となる本大会が、水鳥たま季さんにとっては記念すべき初NovelJamだったという。

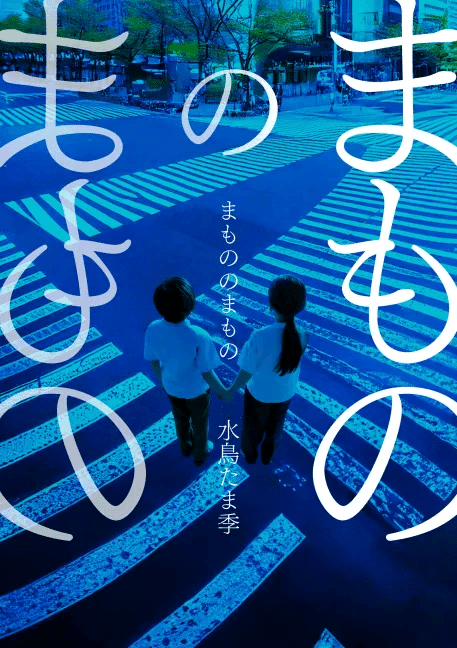

水鳥さんがこのほど刊行された『まもののまもの』は、現在BCCKSを初めとした様々なプラットフォームで、好評発売中だ。タイトルや表紙を一見しただけでは、一体どんな内容なのかがわかりづらいというのが、良くも悪くも本作の特徴。

このふしぎな一冊の中に込められた、水鳥さんの想いを伺った。

取材・文:あなぐま すみ

※要するに自作自演です

『まもののまもの』刊行記念

水鳥たま季インタビュー

──本日は、よろしくお願いします!インタビュアーをつとめます、あなぐまと申します。

水鳥:こちらこそ、本日はよろしくお願いいたします。あなぐまさんは、私と同年代の方だと伺っていたので、勝手に親近感を抱いています(笑)。

──こちらこそ、こうして機会を頂けたことを光栄に思います! ぜひ、後ほど世代トークに花を咲かせましょう(笑)。

それでは早速、インタビューを開始しますね。NovelJam2024の会期終了から、1か月あまりが経過しました。率直に、今のお気持ちはいかがですか?

水鳥:なんだか、あんまり現実感がないんです。NovelJam自体、とても密度の濃いイベントなので、あの船堀タワーで過ごしたのが3日間だけだったとは、なんだかとても信じられなくて。それなのに、イベントが終わったあとの高揚感は、1か月経ってるのに、まだまだずっと醒めない。魂だけ、船堀に置いてきてしまったような感覚があります(笑)。

──はたから伺う限りでも、かなりのハードスケジュールですものね。本当にお疲れ様でした!

水鳥:とんでもないです。過去のNovelJam含め、何度も参加されていらっしゃるような歴戦の方々は、ご自身のペース配分も十分分かっていらっしゃったと思うんですが、私ときたら本当に、見込みも甘いし体調管理も至らなくて。一番の問題児だったんじゃないかと、反省しきりでいます。

会期2日目に、体調を崩してしまわれた水鳥さん。

その時の様子は、上記のnoteに参戦記として仔細に記されている。

ぜひ参照されたし。

──ご体調に不安もある中、無事の刊行、なによりでした。

今回の新刊『まもののまもの』ですが、本著を初めて手に取られる方向けに、一体どんな物語なのか、簡単にご説明頂いてもいいでしょうか?

水鳥:本当に簡単に言ってしまえば、ロードムービーです。施設から逃げ出した幼い姉弟が、自分たちだけで生きていくため、新宿を目指して旅をする。それに尽きる物語ですね。

──表紙やタイトルを見た方には、よく「ホラー作品」に勘違いされてしまうそうですが。

水鳥:タイトルが「まもの~」ですからね(笑)。それはもう、そう思われてしまっても一定しょうがない部分があるよな、と思っています。

NovelJam終了後、参加者の打ち上げパーティーがあったんですが、皆さん口々に「怖い話なんですか?」と尋ねてこられたのが、すごく印象に残っています。

──最終日のプレゼンテーションでも、本文の内容には殆ど触れず、「なんか怖そう」のインパクトだけで押し切ったらしいですね(笑)。

水鳥:押し切りました(笑)。一般的なプレゼンテーションとしての様相を呈していないものになってしまった、とは思うのですが、あのとき会場内にいらっしゃった方々は、皆様、「想像力」のプロフェッショナルなので。

ただでさえロードムービーで、起伏の少ない作品ですから、限られた時間内で薄っぺらく私が喋るよりも、聴衆の皆さんの想像力を掻き立てるもののほうがいい、と。

それで、本文の中でもキャッチ―になりそうな、想像力を掻き立てるような余白のある文言だけを抜き出して、敢えて画像や型式もばらばらの……そうですね、「のどごしが悪い」感じのプレゼンテーションに仕上げました。

NovelJamのプレゼンテーションは、楽器を演奏されたり自作映像を流されたり朗読を披露されたり、形式は自由。参加者の方々はみんな一芸に秀でているから、物凄く趣向が凝らされているんです。私はそういったスキルは持ってないので、だったらもう思いきり、「わけのわからない」ものにしようと思いました。

おかげさまで、比較的好評を頂けたみたいです。とりわけ、同じ東京会場参戦者の澤さんからは、noteの中で「MVPプレゼンター」と紹介して頂けました。ありがたいです。

統一感がなくて、ばらばらで不ぞろい。

なるほど、確かに「のどごしが悪い」感じがする

──実際、「ホラー作品」に勘違いされてしまうと、敬遠されるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。

なぜそれでも、このようなおどろおどろしい雰囲気にこだわられたのですか?

水鳥:仰るとおり、「ホラー」と感じて敬遠される、潜在的読者層の方もいらっしゃるかもしれません。参加者の皆さんには実際に、「ホラー」と誤解させてしまってるわけですしね(笑)。仮にこれがプロの土俵であれば、こんな大博打は許してもらえないとは思います。もし編集者の立場だったら、自分でも自分を止めていたと思いますし……。

でも、こういった遊び心というのか、NovelJamの場を借り、利益度外視で著者としてのこだわりをとことん試してみるのも、一種の「創発と体験」に繋がるのでは、と思いまして。今回は問題児らしく、我を貫かせてもらったという感じなんです。開き直りみたいになっちゃってますけど(笑)。

創発(emergence)と体験(experience)は、NovelJamの運営母体であるNPO法人HON.jpが掲げる、イベントを通じての総合ミッションでもある

──今回の「まもののまもの」は、水鳥さんの中で、どんなきっかけから生まれた物語なんでしょうか。

水鳥:今回のNovelJamには、全体テーマに「3」、東京会場テーマに「デラシネ」がありました。この両輪を組み込んだうえで、著者は1万字以内の物語を構築しなければなりません。

とはいえ、実はあとから、「テーマは、作品の評価の上でそこまで重要なファクターじゃない」と伺って、戦慄いたんですが(笑)。

──え、そうだったんですか!

水鳥:そうなんです。あくまでも、テーマを据えたうえで「どう面白いのか」が判断軸になっているんじゃないのかな、と。明日の贈賞式で、このあたりもつまびらかになるそうです。今から、すごくどきどきソワソワしています。

それで、えーと、話を戻しますと、物語の生まれた発端としては、前述した「3」と「デラシネ」の要素を片っ端から書き出してみて、それらを掛け算してみた結果、いちばん初めにストーリーが思い付いたのが、「まもののまもの」だったんです。ネタバレにならない範囲で言えば、「3」=三叉路、「デラシネ」=家に帰れない姉弟、ということですね。

──確かに今回のお話では、三叉路が「旅の目的地」として、重要なファクターになっていますね。

水鳥:はい。三叉路を調べたとき、奄美のほうの民話に、実際に近しいものがあったんですね。琉球言葉では、「魔物(マジムン)」というそうなんですが。子どもたちは、「悪いことをすると魔物が追い掛けてくる」と、大人たちから教わって育つ。万が一魔物に追われたときは、分かれ道に引っ掛けて、それ以上入ってこられないように、道に置き石をするのだそうです。

──へえ、そんな民話があるんですか。

水鳥:そうなんです。あと、着想元をもうひとつ挙げるとするなら、2014年のアメリカのホラー映画に、「イット・フォローズ」という映画があります。性交によって呪いがうつされる、という一見ぶっ飛んだ設定なんですが、この呪いの見せ方が、とにかく本当に怖いんです。

──と言うと?

水鳥:「イット・フォローズ」では、呪いをうつされると、『それ』と呼ばれる正体不明のなにかが、まっすぐに主人公を追い掛けてきて殺しに来る、という設定なんですね。目の前が建物であろうと崖であろうと海であろうと、とにかくとにかくまっすぐに、です。『それ』の正体が何なのか、いつ、誰の姿をして追い掛けてくるかがわからないから、呪いをうつされたほうは、とても街なんて歩けないんですよ。だから、感染者は見晴らしのいい郊外に逃げたりするんだけど……。

映画を鑑賞してる視聴者も『それ』がどんな姿か知らないから、映りこむいちいちに一瞬たりとも気が抜けない。そういう地獄の映画です(笑)。

──怖っ!(笑)でも確かに伺っていると、今のエッセンスが「まもののまもの」にも組み込まれている感じがしますね。

ええと、繰り返しのお尋ねになりますが、「まもののまもの」はホラーでは……。

水鳥:ないです(笑)。でも、読んで頂いた方にぞっとしてほしくて書いた、という意味では、似て非なるところがあるのかもしれません。

──なるほど。次の質問と、重なる部分があるお答えかもしれないので、掘り下げていきましょう。

水鳥さんが、「まもののまもの」を通して読者へ伝えたかったメッセージとは、一体なんなのでしょうか?

水鳥:うまく説明できるかわからないんですが……いえ、説明できなきゃ駄目なんですが(笑)。「当事者であれ」というのが、作品を通して叫びたかったことです。

──当事者、とは?

水鳥:今回の物語では、「るう」と「たあ」という、架空の姉弟が登場します。ふたりは被虐児童で、保護シェルターで暮らしていますが、そこでも搾取や暴力を受けている。それでシェルターを抜け出し、自由を夢想して、ふたりきりで東京へ逃避行する。ログラインは、おおむねこの通りです。

でも、私はこの「るう」と「たあ」を、物語の中だけの存在とは思わないでほしかったんですね。敢えてふたりにはっきりとした固有名詞をつけなかったのも、そういう理由です。このふたりのような子どもは、残念なことに、日本中どこにでもいると思うから。

──きっと、そうですね。テレビやネットで、虐待などの痛ましいニュースを見るたび、身につまされます。

水鳥:私も、学生時代は児童養護施設や、家庭で学習できる状況にない子どもたちを預かるようなNPO法人で、学習ボランティアをしていたことがありました。もちろん、きちんとした資格を持った正規の職員ではないから、踏み入った話なんてできないんですけど、子どもたちからは当たり前のように、搾取や暴力を受けている話が飛び交うんです。同時に、彼らは非常に純粋無垢で、年齢よりはやや不相応に、甘っちょろい夢や理想を語ったりもする。バランスが危ういな、と感じたのを覚えています。私にとってそれは、テレビやネットの中の話ではなかったんですね。全然普通に、隣に座って笑っている生身の子どもたちでした。

だからって、自分はその子たちの家庭に踏み入ることも、養育することもできるわけじゃない。ただの学生ボランティアですし……。ならばせめて、当事者でいたい、と考えるようになりました。「液晶の向こうの誰かの話」ではなく、いま、自分のすぐ隣に暮らす人に起きている出来事なんだと。

──なるほど。そう考えると、少し認識が変わる気がしますね。

水鳥:「まもののまもの」では、「るう」と「たあ」に、当事者として彼らを見守る存在がいないんです。少なくとも、ふたりは認識していない。

ふたりの旅は、劇的なストーリーではないかもしれないです。退屈と感じられる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

けれど、そんな風に特別な存在ではない、どこにでもいる「るう」と「たあ」だからこそ、彼らが道中で取る数々の選択の危うさや、「えっ、そこでそうしちゃうの?」という部分に、ぞっとしてほしいんです。当事者がそばにいない子どもが、どういう行動を取るのか。そして、その「ぞっ」の正体を、読み終わったあとにちょっとでも考えてみてもらえたら、著者としてそれ以上に嬉しいことはないな、と思っています。

──水鳥さんのおっしゃる「ふたりの危うさ」が、この物語の「まもの」の正体に繋がるんでしょうか。

水鳥:「まもの」の正体というのは、私の中には勿論、はっきりあるんですが、読んで頂いた方々それぞれ、ちょっとずつ違っていていいと思って書きました。逆に、その違いを確かめ合うことが、隣人との対話の糸口になったらいいな、と。

もしできるなら、読了後、「自分の中で『まもの』はこういう解釈だ!」というのがかたまった段階で、タイトルの意味も紐解き直してみてもらえたら、すごく嬉しいです。作者のエゴではありますけど……。

──確かに、「まもの の まもの」ですもんね。「まもの」というワードがどうして2回繰り返されているのか、これからお手に取って頂く方には、ぜひ考えてみていただきたいですね。

水鳥:ぜひ、よろしくお願いします。ちなみに、「の」を地味に3つ使っているあたりでも、「3」というお題を消化した気でいました(笑)。の・の・の、って、表紙にドーンと置いてもらってるんですよ!

ああ、この表紙、本当に最高ですよね……。

夜明けのブルーと、手を取り合う子どもたち。

滅茶苦茶な配置の横断歩道と、タイトルの無機質な感じが印象的だ

──「まもののまもの」の表紙は、NovelJam参加者の方々だけでなく、SNS上でもかなりの反響があったそうですね。実際、本当にインパクトのある、素敵な表紙に仕上がっていたと思います。

デザイナーさんとは、どんな風にデザインを決められたんですか?

水鳥:参戦記でも少し触れたんですが、表紙を担当して頂いた石川さんからは、プロットを読んでいただいたあとで、「透明感のある、繊細で流れるような流麗なイメージ」をご提案して頂きました。ほかにも、夜明けをあらわす独特な青や、子どもたちが中央で手を取り合っている構図なども、石川さんのご提案です。私のうまく言語化できないイメージを、すごく丁寧に汲み取っていただき、実際にDiscordの画面共有などで、ラフ案等を逐一送ってくださいました。

ただ、「透明感」や「流麗」という部分については、お言葉自体は大変有り難かったのですけれども、私のエゴで、もっとそっけなくて無機質な感じにしてもらえないかと駄々をこねて……。それで、タイトルフォントは今の感じにしてもらったんです。「明朝体がいい!」って(笑)。着想元には、2022年放映の邦画「さがす」のビジュアルイメージがありました。タイトルフォントの無慈悲な感じ。

プラス、さらに我儘を言って、理論的に破綻している横断歩道をたくさん出してほしい、というお願いもしました。

──確かに、この横断歩道は印象的ですね。「まもののまもの」の中での、三叉路のイメージを出したかったということなんでしょうか。なぜ、三叉路そのものを使うのでは駄目だったのですか?

水鳥:子どもたちが無垢に「道」だと思い込んでいたものが、ただの「絵」に過ぎない絶望感みたいなものを、表したかったんです。三叉路では駄目でした。それだと、三叉路が「正解」になってしまいますから。

着想元には、ディズニー映画の「ふしぎの国のアリス」で出てくる「ほうき犬」のシーンがあります。ふしぎの国の森の中で、ひとり迷子になったアリスが、心細い思いをしながらもピンク色の道を頼りに歩いているんですが、そこへほうき犬が現れ、アリスが今まで踏んできた道も、これから踏もうとしていた道も、全部掃除して消してしまうんです。その場でぽつんと立ち尽くしたアリスを観て、幼心に恐怖を覚えました。映画の中であれ外であれ、道も、標識も、道路記号も、結局はただの人工的な絵です。本質ではない。

「るう」と「たあ」の前を縦横無尽に行きかう横断歩道には、そういうイメージを込めたかったんです。私のこういった感覚的な話を、石川さんは一生懸命汲み取ろうとしてくださいました。ただでさえ進捗が遅れているのに、徹夜までさせて……(泣)そうして組み上げて下さったのが、あの素晴らしい表紙なんです。

本当に、石川さんに表紙を担当して頂けて、心の底から良かったと思っています。ほかの作家さんの表紙もみんなどれも素敵なんですが、欲を言えば明日の贈賞式では、石川さんにデザイナーMVPを取ってほしいなあと、心から願っています。

──いよいよ、明日が贈賞式ですもんね。

お気持ち的には、いかがですか?

水鳥:体調不良でぶっ倒れたり、運営さんを巻きこんだりと、本当に問題児でしかなかったので、改めて正気に戻った今、お顔を合わせるのが恐れ多いと申しますか……。

ただ、著名な審査員の先生方から作品の講評を頂けるチャンスですので、頂いたお声をきちんと持ち帰って、自分の血肉にできるようにしたいです。改善点も含めて、ご指導いただきたい旨、お伝えしています。それに、ほかの方々への講評もその場で聞けるの、すごく得難い経験ですよね。通っているシナリオスクールの合評会でも、いつも似たようなことを感じているので、今回もがっつりメモを取りたいです!

贈賞自体は、何度もNovelJamで表彰されていらっしゃる諸先輩方も大勢いらっしゃいますし、今回すべての著者さんの作品を私も購読させて頂いたのですが、どなたが表彰されてもおかしくないくらい、全作品が面白かったです!

私は、参加賞で飴玉一個くらいもらえたら、それで充分です(笑)。

──とはいえ、やっぱりドキドキですね!

数日前から突発性難聴になられたと伺いましたが、めまいなども起こりやすいとききます。

足もとにはどうぞお気を付けて……

水鳥:ありがとうございます!

転ばないように、ゆっくり行きます!(笑)

──そうされてください(笑)。

最後に、こちらのインタビューをご拝読の皆様へ、何かメッセージはございますか?

水鳥:拙作「まもののまもの」について、長々とした語りにここまでお付き合い頂き、ありがとうございました。まだまだ未熟者ではございますが、その時に持てる力を、全て振り絞って書いた作品です。本記事の下部にタチヨミ等もできる購入URLを各種取り揃えておりますので(笑)ぜひ、お手に取って頂ければ幸いです。

ご拝読の折には、もしよろしければ、「まもの」の解釈について、ぜひとも水鳥に教えて頂ければ嬉しいです!

──水鳥さん、ありがとうございました!

明日の贈賞式のレポートなども、もしお時間があればお待ちしています!

水鳥:ウェーーイ!!

暗転

■ プロフィール

水鳥たま季(みずどり・たまき)

1985年、東京都生まれ。筆名の由来は「まわるもの・めぐるもの」から。

大学卒業後、「かため」の会社員生活を送る一方、趣味で二次創作を中心とした執筆を嗜む。全国各地の同人誌即売会に二十年以上参加しており、自名義で発刊した同人誌数は100冊程度、展示や寄稿を含めた総作品数は1,000作超。東京ビッグサイトと東京流通センターは、本人曰く庭である。

2023年末、ライフステージの変化やキャリアプランの見直しなどを総合的に勘案し、管理職を辞す。現在は一念発起し、基礎からライティングスキルを学んで将来に活かすため、都内のシナリオスクールに専科生として在籍中。24年9月より、公募への挑戦開始。

■ 書籍情報

書名:まもののまもの

著者:水鳥たま季

編集:腐ってもみかん(波野P)

デザイナー:石川龍之介

発売:2024年11月4日(月)

定価:電子500円 紙本930円

頁数:電子24頁 紙本48頁

サイズ:文庫

レーベル:NPO法人日本独立作家同盟

購入先:

◆BCCKS ◆Amazonkindle

◆楽天ブックス ◆BOOK★WALKER

◆auブックパス ◆ソニー電子書籍ストア

◆DMMブックス ◆dブック