9連休を活用し、今年の振り返りと来年の目標設定をする ② ー目標設定編

目標設定を振り返り、新たな挑戦へ

さぁ、②です。前回の記事では2024年の振り返りをしました。個人的には内容自体には満足いったのですが、全体を通して一つ思ったことが、、、

「目標は決まっているけど、目的(何のためにやるか?)がめちゃくちゃ浅いので、手触り感が全くない!」

簿記2級とか、中小企業診断士の取得とか、昇格とか嬉しい&成果が如実に現れたイベントは多々あったものの、じゃあここから次に何しよう?がパッと出てこないです。モチベーションは短期では無理やり保てていましたが、目的意識の希薄さに起因するガス欠感を10月くらいから感じていました。

なので、今回はいきなり具体的な目標を設けるのではなく、相当遠回りして、経営戦略のフレームワーク的なアプローチで

①ビジネスマンとしてのコアコンピタンスを言語化する→自己実現に向けた方向性の明確化

②時間の投資先を領域・ユニットに分けて考える(PPM的な) →自己実現に向けて投下している時間をリバランスし、最短距離で突っ走る目標設計を考える

ということをやってみました。年始いろんなインプットをしながらずっっっっと考えていて、インプットは相当な量になってしまったので、今年の末に振り返って何を考えていたのか?をざっくり思い出せるレベルで、かいつまんで記録しておきます。

①コアコンピタンスを言語化

コアコンピタンスとは、核となる能力であり、競争優位の源泉となるものです。容易に模倣できないものであったり、特定領域のみではなく、さまざまな事業で活用することができる機能や能力をこのように定義しています。僕の独断で考えた例としては、富士フィルムがフィルム事業からヘルスケア事業に事業転換して成功したのは、「高度なナノテクノロジーや写真技術を核とする高い技術力とイノベーション文化」というコアコンピタンスがあったからだと思っています。説明が長くなりましたが、私のコアコンピタンス(現在)はこんな感じ。まだコアコンピタンスのレベルまで磨き上がっていないので、これを目指していきたいと思っています。

「データに基づくFP&Aや事業戦略のスキルと、組織を巻き込み推進するリーダーシップを兼ね備え、自己学習を通じながら現状を改善し続ける事業の参謀役」

前提とした自己分析は全部書くと長くなるので、サマリ

強み

・管理会計の深い知見を活かした、データ分析および示唆出し能力・事業計画策定やエコノミクス分析を通じて、事業を正しい方向に導く支援をする能力

・他部署や多様な利害関係者を巻き込みながら物事を進めるプロジェクトマネジメント能力

・現状に満足せず、改善を目指し続ける姿勢。自己学習を通じて未知の領域をどんどん塗りつぶしていける学習志向

本当はここに加えて「パーパス(人生の目的)」を決めたかったのですが、お題が壮大すぎて全く思い浮かばなかったので、一旦スキップします。もう少しいろんな経験をして、本当の意味でのやりがいや楽しさを感じられる瞬間をゆっくり言語化していこうと思っています。

②時間の投資先を領域・ユニットに分けて考える(PPM的な)

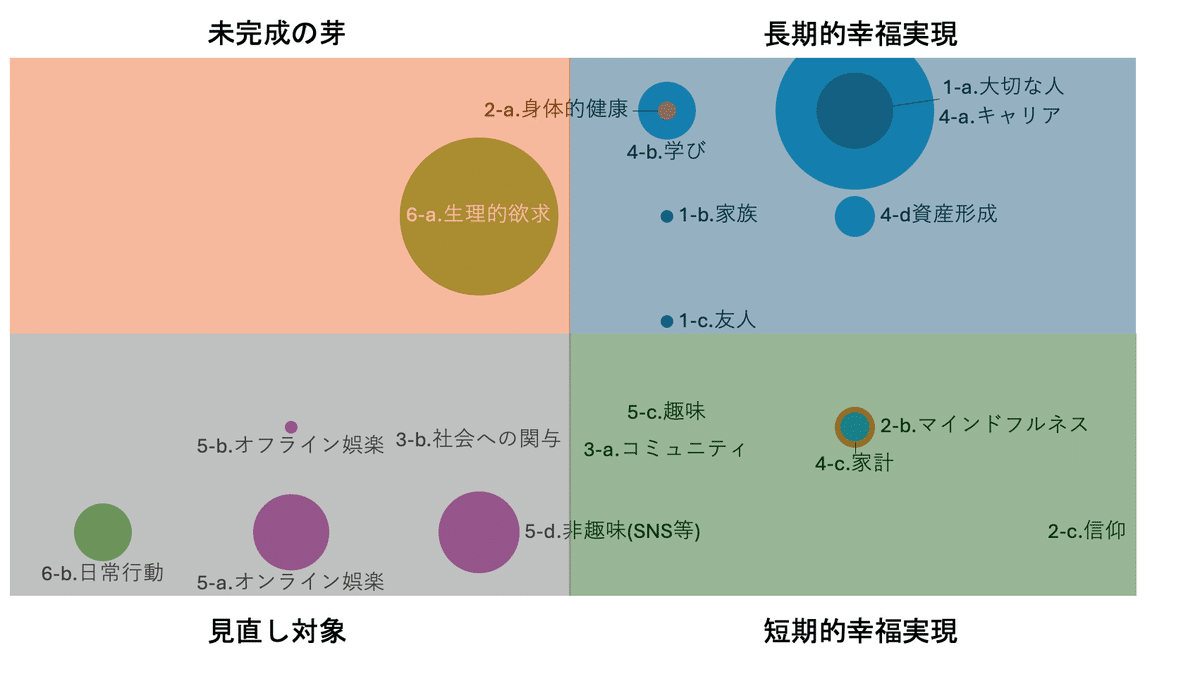

次は時間の投資戦略を考えるために、今自分が使っている時間を6つの領域、18個のユニットに分けて整理してみたいと思います。このやり方はこの前読んだHarvard Business Reviewの24年7月号を参考に組み立てました。とても面白いキャリア戦略だったので、ぜひ読んでみてください〜

各分類と説明は以下。一部自分でアレンジしてます。

そしてそれぞれに対して、以下の指標でスコアをつけました。①の投資規模は1週間の活動を1日にギュッと平均してつけています。

①投資規模(時間): 現在そのユニットにどれくらいの時間を使っているか。②満足度: 現時点でそのユニットで人生がどれだけ満たせるか≒シェア率

③将来性: 時間投資を増やすことでどれだけ満足度の成長が見込めるか≒市場成長率

①投資規模の分布

サラリーマンなので、仕事と生理的欲求でほとんどを占めていますね。やはりって感じですが、非趣味と娯楽に投じている時間の比率が結構多いので、ここは改善余地が大いにありそうなのと、生理的欲求の時間はあまり取れていなくて、特に睡眠時間はもう少し増やしたほうが良さそうでした(間接的に身体的健康にも関係する)

②投資規模・満足度・将来性をマッピングしてみる

グラフ表現むずいので雑にPPTで作りました。4象限の名前は考えるのめんどいのでGPTに考えてもらいました

見えてきたこと

「娯楽」や「非趣味」に時間を割きすぎている

→ これを効率化または削減する必要あり。学びと健康への投資が不足

→ 長期的な幸福実現には、これらへの時間配分を増やすべき。見直し領域でのタイパ(タイムパフォーマンス)の最大化

→ 家事効率化やオンライン娯楽の圧縮などを通じ、余暇時間の捻出

アクションプランと具体的目標

これらの分析をもとに、2025年の目標を以下のように設定しました:

やるべきこと

・コアコンピタンスを強靭化するための事業企画力・リーダーシップ力の育成(財務会計の専門性は一定高まってきて業務で使えるレベルになったので)

・人生の満足度に寄与していない「娯楽」・「非趣味」の時間を削減し、時間の時間の投資余力を確保する

・人生の満足度を高めるためのユニットである「学び」・「身体的健康」・コミュニティor趣味に時間投下をする

6つの具体目標

それぞれに独自にウェイトを設けて、年末にかけて実行度合いを評価したいと思います。

①事業や顧客に対する洞察力を上げる取り組み(定性的)

今の会社のサービスを使っている人の生の声、課題をより集中的に拾い上げていき、事業や顧客の解像度を今以上に高め、事業成長の戦略を描ける粒度まで高める ※もう少し詳細の余地があるので、1月いっぱい使って詰める

②オンライン娯楽・非趣味の時間を日平均2.5hまで短縮(-1.75h)

スマホのスクリーンタイムでモニタリング

③学びの時間を日平均1.5hまで増加(+0.5h)

学習領域は中小企業診断士の結果をもって定めるが、一旦は①に寄与するコンテンツを学習する

④ジムに週あたり2h以上費やす(日あたり +0.3h)

⑤毎日7h以上睡眠する(+1h弱)

ポケモンスリープで達成度合いを観察

⑥人間ドッグを受ける

⑦社外のコミュニティに属するor趣味を作る!

※②の減少分≒③~⑤の合計です

今回の試みは、目標を単に立てるだけでなく、「目的意識」を持った時間の使い方をデザインする ことを目指しました。これを通じて、2025年は充実感を持って過ごせる年にしたいと思います!

ただ、①の洞察力を上げるための取り組みはかなり解像度が低いので、もう少し具体的な目標(XXなプロジェクトを立ち上げるとか、YYの資格を取るとか)に落とし込んでいきたいなと思っています。

以上。