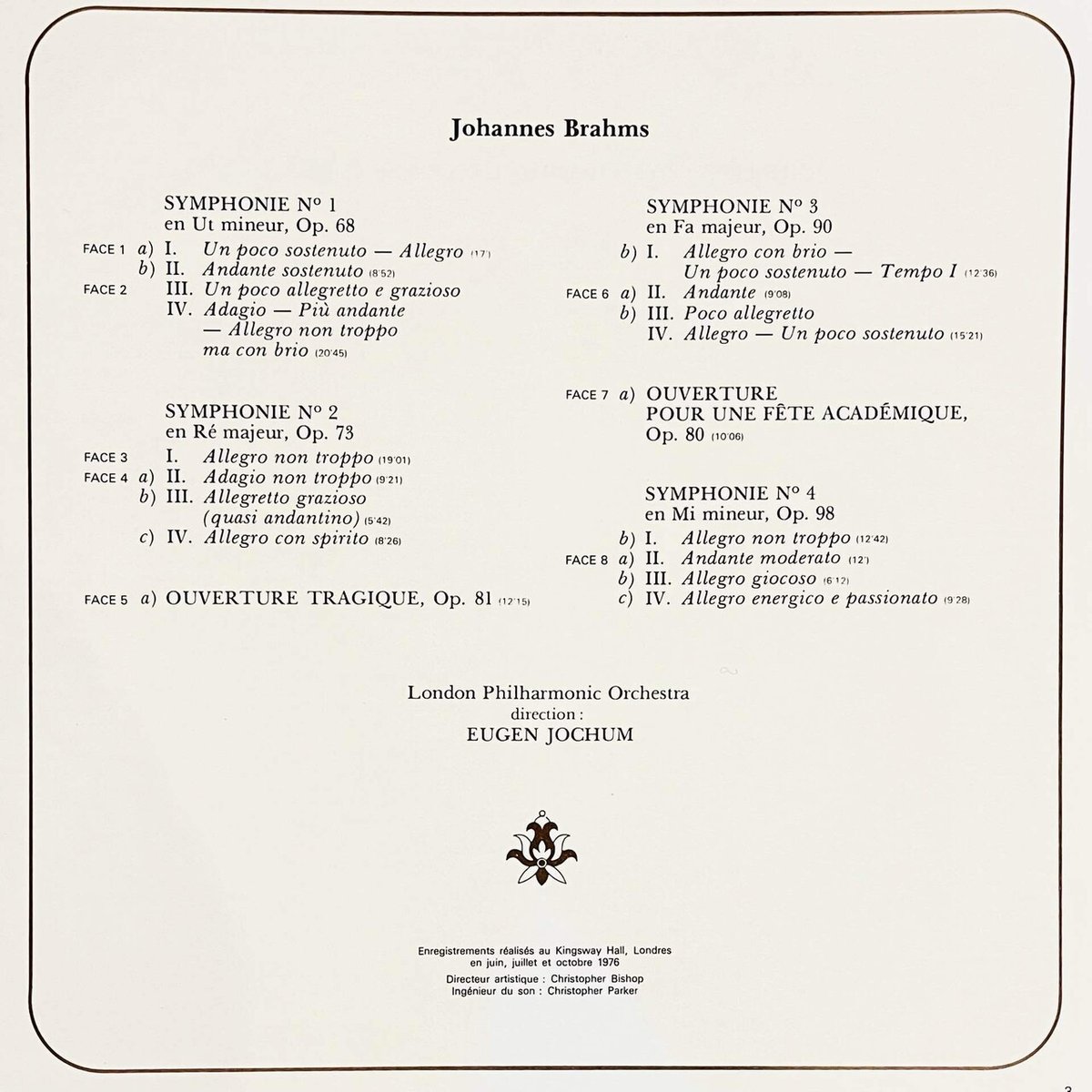

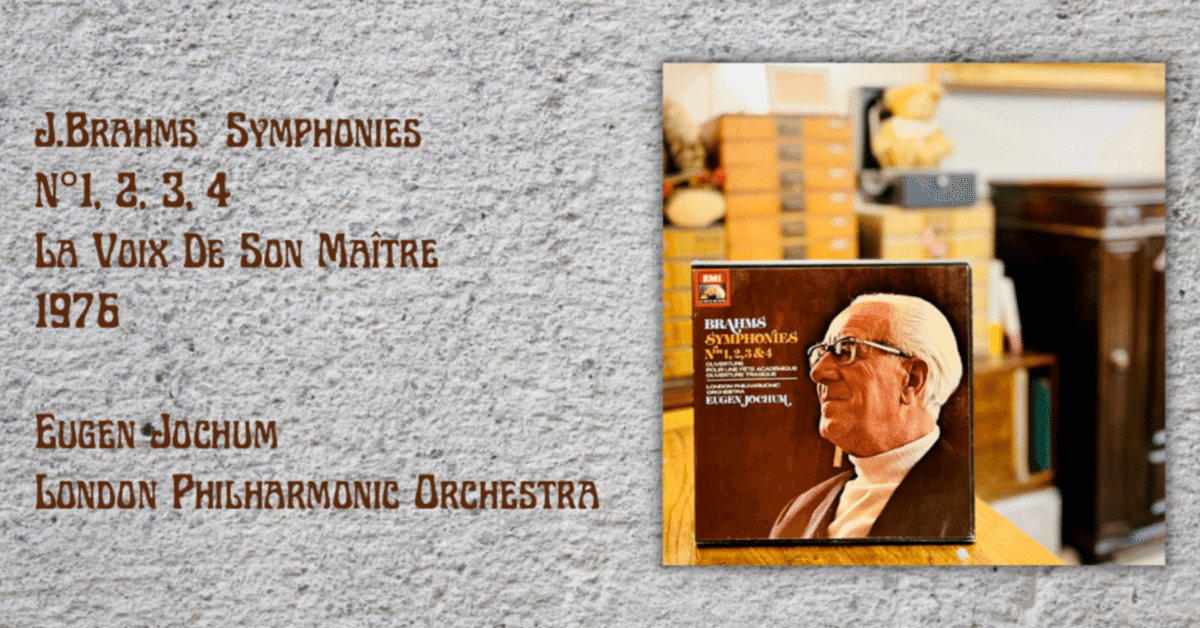

オイゲン・ヨッフム/ロンドン・フィルハーモニー 「ブラームス 交響曲全集」(1976) フランス・プレス

ヤフオク!って、今日届いたLP4枚組。

オイゲン・ヨッフムとロンドン・フィルハーモニーの「ブラームス交響曲全集」。1976年録音。

リリース当時『レコード芸術』誌で「レコード・アカデミー賞」も獲得して、世評的には素晴らしい演奏と言われてきた。

発売当時私は中学生で、NHK-FMの新譜紹介番組で聴いたのだけれど、その良さがあまりよく分からなかった。

当時ブラームスの交響曲と言えば、クルト・ザンデルリンクとドレスデン・シュターツカペレのLPが最高だと思っていて、ヨッフムの演奏は彼にしてはちょっと落ち着きがないもののように思えた。

大人買いできる身分になって、英EMIのオリジナル盤の中古盤を買って再度聴き直してみたものの、中学生の頃の印象通りだったので、直ぐに手放した。

にもかかわらず、1週間前にヤフオク!で出品されているのを見つけて、性懲りも無く「このくらいで落ちるのなら」と思ってごく控えめの金額でポチったら、その半額くらいで落札できた。

何故、性懲りもない行動に出たかと言えば、出品されていたのがイギリス盤でもドイツ盤でもなく、フランスの初版盤だったから。

1970年代中盤のEMI盤はぶっちゃっけ音が良くない。

締まりがないというか、ただ垂れ流し的に豪華に音が鳴っているというか…。

ただ、それはイギリスプレス盤でのことであって、フランスプレスはスッキリとしながらも、伝えるべきものはしっかり伝える、といった風情の音がすることは経験上知っていた、。

そこで「もしや?」と思って買ったのだ。

結果は「BINGO!」

結論から言うと、このヨッフムのブラームスをあまり良いと思わなかった原因のひとつは、聴いてきたのが日本プレスやイギリスプレスの盤だったことにあると見た。

同じマスターテープ(もしくはそのコピー)を使ってプレスしてるのに、何でこうも音の印象が変わるのか?

それがCDにはないところで、だからLPに行っちゃうんだな、これが。

それとヨッフムの音楽そのものを見通す視点を変えてみると、このブラームスの聴こえ方、評価の仕方が変わってくるようにも思う。

ヨッフムをクレンペラーやベームと同じグループ、つまりザッハリヒ(即物主義)を信条とする指揮者の中に置く(実際、それで間違いはないのだが)と、このブラームスに「?」がつく。

しかし新即物主義全盛時代、音楽を数学的に割り切ることに大きな疑問を持っていたフルトヴェングラーの下にヨッフムを置いてみると、彼がブラームスの交響曲に何を見て、どう解釈し、それが説得力を持ってくることにハッとさせられる。

目から鱗だ。

このヨッフムのはブラームスは、いつもの彼があまり見せない意識的なテンポの揺らぎ、特にここぞという時に使うアッチェレランド(「だんだん早く、そして終わる」という意の速度変化記号)が、音楽の面白さをダイレクトに伝えている。

フルトヴェングラーの代名詞でもあるアッチェレランドを、そのフルトヴェングラーに認められ、ベルリン・フィルにも度々招かれ、巨匠自ら作曲した交響曲第2番を指揮して欲しいと依頼されたヨッフムが、面白いように決めていく。

そう聴くとこのブラームスが快演には思えてくる。

プレスされた国、指揮者への目線を変える、そして聴き手の加齢…。

色々な変化が音楽の面白さを増やしていく。

LPレコードの深淵なる世界。