クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #04~W.メンゲルベルクのR.シュトラウス『英雄の生涯』

1926年製クレデンザ蓄音機で78rpmを楽しむシリーズ。

4回目の今回は、20世紀前半のオランダ、そしてその時代を代表する特異な名指揮者、ウィレム・メンゲルベルク( Willem Mengelberg, 1871年3月28日 - 1951年3月22日)が首席指揮者在任中だったニューヨーク・フィルハーモニックを指揮して、1928年12月13日、14日、カーネギー・ホールで録音したリヒャルト・シュトラウスの『英雄の生涯 作品40』の78rpmを。

メンゲンベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウに献呈

『英雄の生涯』は1898年の8月2日から12月27日にわたって作曲され、99年3月3日、作曲者自身の指揮、フランクフルト・ムゼウム管弦楽団(フランクフルト歌劇場管弦楽団。このオペラハウスの現音楽監督で、日本読売交響楽団常任指揮者でもあるセバスティアン・ヴァイグレもこのオケを指揮してCD録音を行っている)により初演された。

そして、『英雄の生涯』はウィレム・メンゲルベルクと彼が1895年(当時24歳)から1945年まで50年間の長きに渡り首席指揮者を務めたアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に献呈されている。

メンゲンベルクはその作品解釈において、R.シュトラウスから厚い信頼を獲得していた。

シュトラウスのみならず、同時代のもう一方の雄、グスタフ・マーラーからも。

マーラーと親交があり、彼の十字軍と言うべき指揮者としてブルーノ・ワルター、オットー・クレンペラー、そして日本とも深い関係があったクラウス・プリングスハイムといった名前を挙げることができるが、メンゲンベルクもその一人であった。

ナチス戦犯として

メンゲンベルクはナチス政権時代に占領下にあったオランダで、親ナチス寄りの行動を取り、政府の招きに応じてベルリン・フィルの演奏会に出演したことなどにより、戦後戦犯として裁判にかけられた。

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ハンス・クナッパーツブッシュ、クレメンス・クラウス、ヘルベルト・フォン・カラヤンなど、ナチス時代にドイツ、オーストリアに残って活動した指揮者たちも戦犯裁判にかけられたが、結果的には無罪になった。

それに対してメンゲンベルクは有罪となり、コンセルトヘボウ管弦楽団、そして楽壇からも追放された。

減刑の措置が取られ、ようやく1952年からの活動再開が予定されていたが、それを待たずして、 1951年3月22日、隠棲中にスイスで亡くなった。79歳であった。

メンゲルベルクの音楽性

メンゲンベルクの音楽性や解釈については、現代の視点で眺めると賛否が混在すると言っていいだろう。

賞賛の方で言えば、先に挙げたように同時代の作曲家から「自らの作品をよりよく演奏してくれる指揮者」という評価がなされていた点が無視できない。

そして、彼の作り出すその濃密で力強い音楽は「19世紀ロマン主義的、主観的、主情的音楽の継承者」という点についても、歴史的には評価されるべきところである。

一方で、両大戦間の即物主義をきっかけに唱えられるようになった「楽譜=作曲者の意図のままに音楽を再現する」という点からすると、メンゲンベルクの音楽は明らかに、その一線を大きくはみ出している、ということになる。

楽譜には指示がないポルタメントやアゴーギクを駆使した音楽は、作曲者の意図を反映しておらず、指揮者至上主義に陥っているという意見だ。

また、音楽の起伏を大きく取るがために、自然な音楽の流れを大切にするのではなく、あらかじめ綿密に設計された方法で音楽を形式化、様式化していた点を「作為的」と非難されることにもなる。

しかし、不思議なことにそんな彼の作り出す音楽は、シュトラウスやマーラーに高く評価されていたのだ。

メンゲルベルクに限ったことではないが、音楽の受容には表裏一体的なところがある。

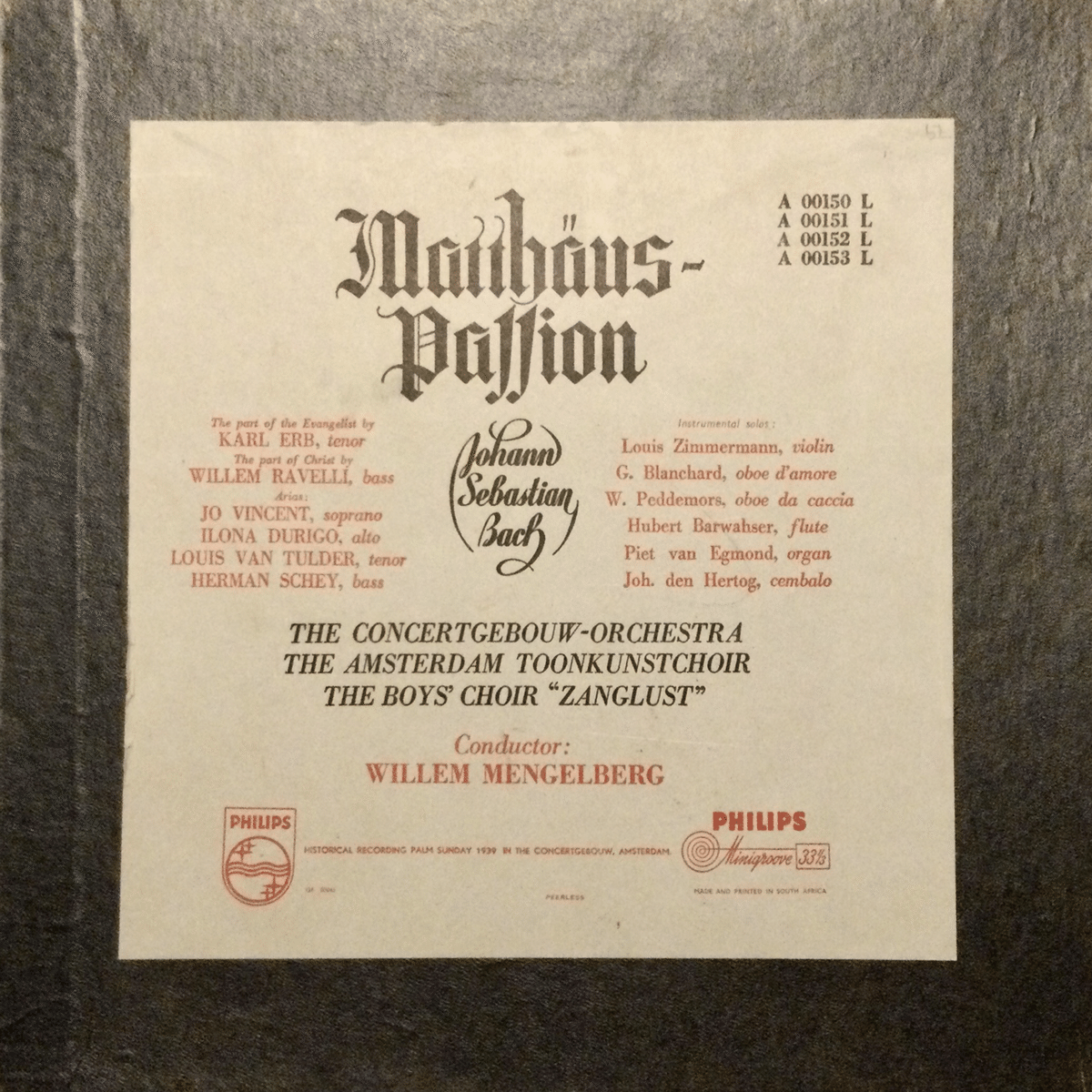

『マタイ受難曲』

分かり易い例で言うならば、メンゲルベルクのバッハ『マタイ受難曲』のライブ盤がある。

1939年4月2日に録音されたこの録音は、80年以上経った現在でも名盤の誉れ高いものだ。

「聴衆が感動のあまり、すすり泣いている音まで収録されている」といったいったエピソードにも事欠かない。

メンベルベルクはバッハ、特に『マタイ受難曲』を、その時代に演奏する意義が大きいことを訴え、聖金曜日直前の日曜日である「棕櫚の枝の主日」にこの作品を演奏する習慣をアムステルダムに根付かせた。

その演奏はまさにキリストの苦しみと彼を信じるものの嘆き、逆に彼を陥れようとする人々の欺瞞を、メンゲルベルクならではの大柄で、強いて言えば「感動してください。準備はいいですか?」と言わんがばかりの隈取りで描いていく。

恐らく、作品が生み出された200年以上前に、バッハ自身が描いた受難の物語、音楽とは程遠いだろう。

現在、時代考証をした上での、ピリオド楽器やピリオド・アプローチの演奏が当たり前になっていることを考えると、メンゲルベルクのそれはやがて滅びゆく巨大恐竜のようにも思える。

しかし、ピリオドが当たり前になった今でも、ピリオドの成果を大いに評価する人々が、「これは別」といって絶賛しているのも事実。

一方でこのメンゲルベルクの『マタイ受難曲』に異を唱え、そのアンチテーゼとしての『マタイ受難曲』を演奏する目的で1921年に設立されたのが、オランダ・バッハ協会だ。ホームページにもそう明記されている。今年は創設100年のアニバーサリー・イヤーということになる。

今ではオランダ・バッハ協会は、鈴木雅明・優人親子率いるバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)と共に、バッハ演奏の最前線に存在する演奏団体となった。そして、その音楽監督とコンサートマスターを佐藤俊介が務めている。何と誇らしいことか。

「音楽は再現芸術」「不可分な音楽と時代性」

一方で「永遠不滅の大名演」、片や「時代に取り残された巨大遺跡」という両極端な評価、感想を持たれるメンゲルベルクの『マタイ受難曲』。

それは「音楽は再現芸術」「音楽はその時代性、時代背景と不可分」だから生まれるものだ。

ナチスの恐怖が侵食していた時代のオランダで、メンゲンベルクの「感動間違いなし」の『マタイ受難曲』に一時の安らぎ、何にも代えがたい信仰心を改めて認識した市民が大勢いたことは疑う余地がない。

この「note」のシリーズでも、これまで何回かこれらの点については触れてきた。私が音楽を好きな理由も、その時代時代に生まれた音楽、演奏を楽しみたいと思うのも、まさにこの二点が故である。

美術作品や文学作品とは異なり、音楽は作曲家が書いた楽譜だけでは成立し得ない。演奏(再現)されて初めて人に知られ、評価されたり愛好されたりする。当然、そこに作曲者の真の意図とは異なる演奏者の表現が乗っかてくることもあり得る。

先ほど少し触れたが、両大戦間に興った即物主義は、演奏者の勝手、作品への過度な介入を許さず、楽譜にあるがままの、作曲者の意図を忠実に読み取り演奏する、という潮流だった。

その先鋒がアルトゥーロ・トスカニーニであり、オットー・クレンペラーやエーリヒ・クライバー、フリッツ・ライナー、ジョージ・セルらもその流れに加わった。

有能な指揮者でもあったR.シュトラウスも、指揮者としては明らかに即物主義的指揮者だ。

その潮流に疑問を感じ、音楽がそのような数学的な割り切り方で演奏される、することに疑問を抱いた代表格がヴィルヘルム・フルトヴェングラーだ。

メンゲルベルクやセルゲイ・クーゼヴィツキー、そしてヘルマン・アーベントロートも、そういう意味ではフルトヴェングラーに近かった、というより彼以上だった。独自の音楽様式(様式美)を固持し、そこに自らのアイデンティを置き、聴衆への求心力を高めたのだ。「19世紀的ロマン主義の継承」だ。

即物主義的価値観が多く支持されるようになっても、対峙するものが全く駆逐されることなどあり得ない。

一時的に地下深く潜行せざるを得なくなっても、いずれ時間が経過し、人の価値観や時代の要請により、過ぎ去ったものと思われていたものが再評価されることは、決して少なくない。

現在、最前線で活躍し、高い評価を得ているクリスティアン・ティーレマンやアンドリス・ネルソンズなどは、明らかに19世紀的ロマン主義に影響されている指揮者ではないだろうか?もちろん、ダニエル・バレンボイム、ズービン・メータも然り。

時代の要請、嗜好、多ジャンルの芸術との兼ね合い、社会情勢、イデオロギー、宗教などの価値観により演奏(音楽そのものではなく)の評価は変わり得る。それがいいことなのか悪いことなのか?と問われれば、私は「いいこと」だと答える。それ前提の音楽の楽しみ方に醍醐味を感じるので・・・。

【ターンテーブル動画】

だいぶ遠回りしてしまったが、メンゲルベルクの『英雄の生涯』。

シュトラウス本人が認め、本作品を献呈までしたメンゲンベルクの演奏は、彼の神髄、大柄で力強く、余裕のあるトルクで緩やかな坂道を登って行く大排気量のドイツ車のような趣きである。

第4部『英雄の戦場』は、英雄の鋭い剣捌きというよりは、どこかの国のヤクザのドンパチ、切った張ったの様相だ。

作曲者本人の自作自演で聴かれるような、スマートで、居合抜きを見るような静かな興奮は、ない。

個人的な好みを言えば、やはり、クラウスやカラヤン、そこまで行かなくともルドルフ・ケンペ、現在で言えばフランソワ=グザヴィエ・ロトの演奏により魅せられる。

逆に第3部『英雄の伴侶』や最終部『英雄の隠遁と完成』での、大きく深い呼吸で聴かせるような分厚い表現には、心が持って行かれるのも事実。

是非、この78rpmをクレデンザの音を通じて、貴方の感性でお聴きいただきたい。

なお、メンゲルベルクが追放された後、コンセルトヘボウの音楽監督に就任したのは、同じくオランダの指揮者、エドゥアルト・ファン・ベイヌムだった。

ベイヌムはメンゲルベルクの下、コンセルトヘボウの次席指揮者、そして1938年からは共同で首席指揮者を務めていた。

ベイヌムの音楽性は、あらゆる点でメンゲルベルクとは異なっていた。世代的には即物主義の影響を受けた指揮者で、その音楽は自然で、生理的。人肌の温もりがあり、「中庸の美」を伝えるものだ。

コンセルトヘボウ管弦楽団の、このコペルニクス的人事は一見驚くべきことのように思われるが、むしろ、ヨーロッパの音楽の伝統を守りつつ、新たな血液を入れ、時代にも適用していくコンセルトヘボウと、それを受容するオランダ国民の懐の深さ表れのように思われる。