「単なる物理」から複雑なマインドへ: 生物学者マイケル・レビンの理論

複雑な生物システムは階層的な構造を持っている。分子は大きなスケールを持つネットワークに組織化し、それが細胞に組織化され、細胞が集まって体組織になり、それが器官、そして最終的には生物個体を形成し、更に大きなスケールで社会や生態系に組織化される。生物学者のマイケル・レビンによれば、この階層性は、単に構造的なものではない。各階層にはその階層において対応すべき問題を抱えた主体(エージェント)が存在し、「一定の目標に異なった方法で到達する能力」というウィリアム・ジェームズの定義による意味での知性を発揮している。生物が、未知の事態に遭遇しても創造性を発揮して、目標を達成するレビン教授のチームの様々な実験結果について前回ブログ記事で紹介した(例えば、眼や鼻の位置をずらすように操作したオタマジャクシが正常な顔を持ったカエルに成長する、イモリの肝臓の細胞のサイズを大きくしても、通常とは異なる方法で正常な大きさの肝臓を作るなど。「知性の起源:マイケル・レビンの生物学からの視点」 https://note.com/baba_blog/n/n8eb7b2a86dda参照)

全ての知性は集合体であり、各階層でそれぞれの文脈での問題解決能力(コンピテンシー)を発揮するエージェントが、協力、競争、相互作用しながら、上のレベルでの大きな個を形成する入れ子状の階層になっている。レビンはこれをマルチスケール・コンピテンシー・アーキテクチャ(Multi-Scale Competency Architecture:MCA)と呼んでいる。

生物システムは、細胞内小器官、細胞、体組織、生物個体、集団といった異なるスケールで、転写、生理、代謝、形態、三次元空間など異なる問題空間をナビゲートするエージェントの集合体である。

こうした様々なスケール、様々な空間における知性に共通する不変なものは何か? 階層は互いにどのように関係して高次の知性にスケールアップするのか? こうした問いに対するレビン教授の考え方を紹介したい(参考とした論文を文末にリストした)。

認知の連続性

進化の過程のどこかで認知能力を持つ生物が現れた。生物学は、認知能力のゼロの親から、ある日、突然に認知能力を持つ子供が生まれることを示す理論を提供していない。「単なる物理」と真の認知とを分ける明瞭な線はない。個体発生の時間スケールでも、私たちは、皆、受精卵という単一の細胞として誕生し、それが分裂し、最終的に複雑で、高度に認知能力を持つ存在に至る過程で、この進化の過程が再現されている。

単純なものから、複雑なものが生じる過程については、二つの考え方がある。一つは、様々な複雑なパターンは、個々の要素が並列的に単純なローカルルールに従うことで生じる創発(エマージェンス)だとする見方である。そこには目的といったものはない。ムクドリの一羽一羽が、隣の鳥の動きに単純なルールで従うことで、群れの複雑な飛行パターンが生まれるように、世界には、確かにこうした強力な創発的なプロセスが存在する。しかし、レビンは高度な認知能力を持った存在が生まれる過程は、それだけでは説明できないと考えている。

二つ目の見方は(これがMCAの主張するところだが)、進化や個体発生のもっとも原始的な段階において、既に目標指向性を持つ基底的な認知(basal cognition)が存在し、高度な認知能力は、そこから徐々に、連続的にスケールアップしてきたとする考え方である。

ホメオスタシスのスケールアップ

生物は、環境との活発なやりとりによって、環境のランダムに散逸する傾向に抗って存在している。外部の変化に対して一定のパラメータの範囲内に自己を維持しようとするホメオスタシス(恒常性)を実現する細胞内の生化学的な回路は、目標指向活動の原初的な最小のバージョンと考えられる(例えば、細胞内のカリウム濃度や酸性度(Ph)を一定の範囲に維持する生理的な働き)。

最も単純な恒常性ループの次の段階で、システムのセンサーとエフェクター(効果器)の間に、追加の生化学的ノードが入ってくると、ある種の記憶が可能になる。入力と出力の間に遅延が生じ、一過性の刺激の後に状態を維持できるフィードバックループが加わることで、単に反応するだけでなく、過去の記憶を利用して予測する、より強力なホメオスタシスの回路が構築される。このようなシステムは、神経科学者カール・フリストンの提唱する自由エネルギー原理に従って、サプライズを最小化(変分自由エネルギーの最小化)を図るべく能動的推論を行っていると考えられる。

サプライズの最小化は、いくつかの理由で多細胞化を促す。細胞は自分の周囲を子孫で囲むことで、環境はより予測しやすいものになる(世界で最も意外性のない物体は自分のコピーである)。また、サプライズの最小化し、予測を最適化するために、なるべく多くの情報を、なるべく(空間的にも時間的にも)遠くから集めたいという貪欲な情報探求しようとするドライブも、多細胞化と形態の複雑化を促進する。

スケールアップの物理的な基盤:生体電気

多細胞化と形態の複雑化を支える重要な生物物理的なメカニズムは生体電気である。細胞膜にはカリウムなど電位を持つ原子を通過させるイオンチャネルと呼ばれる経路があり、細胞に電気を発生させている。また、細胞と細胞の間には、ギャップ結合と呼ばれる連絡路があり、電気信号を伝播させることができる。ギャップ結合でつながった細胞は、生体電気信号ネットワークを形成する(神経ネットワークは、この生体電気ネットワークと同じ仕組みが、進化してスピードアップしたバージョンと考えられる)。

個々の細胞は、それ自体で形態的、生理的、行動的な目標に向かう多様なコンピテンシーを持つことは良く知られている(例えば、ラクマリアと呼ばれるゾウリムシの一種の捕食活動を見ると、単細胞生物の形態的・行動的能力が良く分かる:https://www.youtube.com/watch?v=sq6Y54mxjOg)。細胞がギャップ結合でつながることで、いくつかのことが起こり、より大きな認知の境界をもつエージェント(個体/セルフ)が生まれる。第一に、細胞が一つの生体電気ネットワークにつながることで、広い範囲の出来事を感知し行動することができるようになる。第二に、このネットワークは、個々の細胞よりはるかに大きな計算能力を持つ。また、ある場所での行動と別の場所での報酬を結びつける学習が可能になる。第三に、細胞同士がギャップ結合を通して情報を共有すると、その情報がどこから来たのか、誰のものか、その記憶がどちらの記憶か分からなる。こうして、主体の境界は部分的に溶けて一つのセルフとなる。第四に、ギャップ結合は、細胞間の協力を不可避にする。生理的に結合している近隣の細胞をだますことはできない。このように、感知、記憶、行動のステップを緊密に結合させた集合体(大きなセルフ)は、あらたな問題空間で高次の目標に向けた行動を取れるようになる。

全身麻酔薬は、ギャップ結合をブロックする機能を持っており、感覚、認知機能が失われるのは、生体電気ネットワークが一時的に解除されるためである(もちろん、個々の細胞レベルの代謝や生理的な働きは失われず、当面の生存に支障はない)。がん遺伝子の発現や発がん物質によって、ギャップ結合が閉じることでがんが発生する。がんは、細胞が、周りの生体組織から孤立した状態、いわばセルフの境界が縮小した状態である。孤立した癌細胞は、多細胞生物になる前の単細胞生物としての過去に先祖返りして、細胞レベルの目的に従って、勝手に増殖し、移動(転移)する。これは、人工的に生体電気によって細胞の接続回復することでがんを治療する可能性を示唆する。実際、生体電気による操作によって、正常な環境に腫瘍を生じさせる、あるいは逆にがん遺伝子の発現を抑制する研究が進んでいる。

観察者依存の問題空間

生命システムは異なるスケールの複数の問題空間で行動している。これらの空間には、私たちが日常意識している3次元空間での行動だけでなく、転写、生理、形態学的な空間や、社会的な空間などが含まれる。

エージェントは私たちになじみ深い、3次元空間 (A)での行動(運動のための筋肉の制御)だけでなく、より良い領域に到達しようと他の空間をナビゲートしている:2つの遺伝子について模式化した遺伝子発現の転写空間 (B)、2つの形質(頭の幅と長さ)について模式化した解剖学的形態空間 (C)、2つのパラメータ(カリウムK+濃度と酸性度pH)について模式化した生理学的空間 (D)など

レビンは、生物システムが「実際に」行っている単一の客観的な「行動」が存在すると考えるのではなく、システムが環境をどのように測定し、影響を与えているかを基に抽象的な問題空間を定義する観察者中心の考え方を提案している。問題空間のモデルが、どれだけシステムを説明し、予測し、制御するのに役立つかは、経験的に評価できる。レビンは、更に、決定的に重要なのは、システム自体もそのような観察者であり、行動の指針として役立つ空間のモデルを生成していることだと言う。

リソースの制約によって、環境の状態を完全にモデル化することは不可能なので、人間を含む生物は、自分が扱えるものを部分的にモデル化している。何かが変化したときに別の何かが共に変動する規則性(共変動)は空間モデルのベースとなる。例えば、物体の位置は生物の移動に伴って共変動する。この共変動をとらえたモデルが、通常の3次元空間のモデルである。化学物質の濃度も共変動する傾向があり、化学物質の濃度勾配の空間は、化学走性微生物が活動する主要な「空間」であり、嗅覚や味覚を持つすべての生物にとって重要な空間である。

観察者が、空間の概念を生み出す基本的な方法は、感覚的経験の変化を無効にするために必要な動作の共通性を学ぶことである。感覚状態の予測可能な変化をもたらす動作は、空間における「動き」として表象される。よく研究されている例として、人間の乳児の「バブリング(喃語)」(声だけでなく運動も含め)がある。赤ん坊が手足をばたばた動かすのは、空間の規則性・構造のヒューリスティックな探索戦略と考えることができる。赤ん坊は、バブリングによって、自分と環境の境界を徐々に理解していく。レビンは、あらゆるエージェントは、自己と環境の関係について客観的な事実を知り得ないため、与えられたものをもとに、その場、その場で自分自身の実用的な空間のモデルを構築しているという。

このような空間の構築は、基本的なホメオスタシスの能力と密接に関連している。感覚の状態を一定の範囲に保つことは、細胞が酸性度(pHレベル)のような特定の変数を適切な範囲に保つことの延長線上にあるが、センサーとエフェクターの間にモニタリングとフィードバックループが入ると空間モデルはスケールアップする。環境に様々な混乱が発生した時にホメオスタシスを維持するためにどのような行動をとらなければならなかったかというパターンに気づき、それに基づいて、自分が行動している空間モデルを改良することができる。様々なアクションを取ることによって、ある測定値を最適化しておくこの仕組みは、例えば、光点との関係を一定に保つために筋肉や毛様体運動を作動させることだけでなく、他の様々な空間、例えば解剖学的に可能な形態のオプションの空間でも有効な戦略である。

個々の細胞は細胞膜の電圧レベルを恒常的に維持している。ギャップ結合を介して形成された体組織上の生体電気ネットワークは、撹乱に対して安定的に細胞膜の電位の空間パターンを維持する創発なダイナミクスを持つ。この空間パターンは、自身の解剖学的レイアウトのパターン記憶である。体組織は、これを監視しており、誤ったレイアウトの導入に対抗する形態空間の動きを発動させられる(例えば、誤った顔の配置を与えられたオタマジャクシが、正常な顔のカエルに成長する)。動物の脳が発達したとき、この解剖学的空間で自己をモデル化するという能力は、脳内の体性感覚のホムンクルス(体の部位の地図)というより強化された形で保持された。

粗視化 (coarse-graining)・一般化・モジュール化

1つの細胞の電位は、ナトリウム、カリウム、塩化物などのレベルや、イオンチャネルタンパク質の開閉状態を粗視化したパラメータである:これらの要素の様々に異なる組み合わせが同じ電位をもたらす。これは、最小レベルの一般化といえる。細胞は、特定のイオンレベルやチャネルタンパク質の活性状態ではなく、マクロ変数である「電圧」を伝達することによって、様々なクラスの事象に反応することを学ぶ。これにより、細胞は新しい刺激の組み合わせに対して、既存の反応を再利用することができる。さらに、ギャップ結合は組織全体に電圧状態を伝播させるため、細胞は局所的でない、より大規模な事象に反応し、集団で反応することができる。これによって、純粋にローカルで即時的な感覚データだけではなく、空間的にも時間的にも距離がある複雑な状態を管理できる。このシステムは、生体電気状態という普遍的なアダプターを介して、多様な上流と下流の事象を容易に互いに結びつけることができる。単純な電圧状態が、下流で複雑なパターン作りのサブルーチンを誘発する極めてモジュール性の高いシステムである。

重要なことは、こうしたエージェントのスケーリングの基礎となる生体電気ネットワークの役割は、進化プロセスの産物であるだけでなく、進化そのものを促進する役割を持っているということである。マルチスケール化の進展が、ますます複雑な形態への進化を促進するという正のフィードバックループを形成している。

システムの洗練度:説得可能性の軸

マルチスケール化の進展、形態の複雑化によって、ある行動と空間的にも時間的に離れた報酬を結びつけることがあがると、システムの知能の洗練度はあがり、局所最適を避けて長期的な目標に向かうことができるようになる。

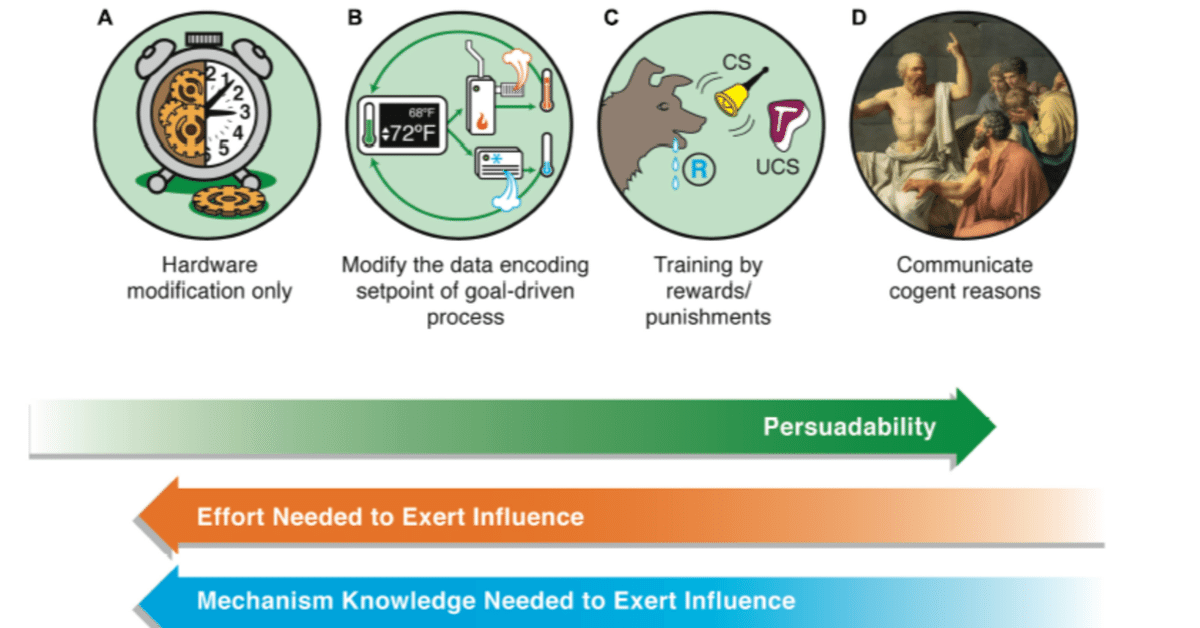

レビンは、様々な知性のレベルを比較する方法の一つとして、「説得可能性」の軸を提案している。システムの知性を比較するために、そのシステムをどのようなコントロールできるかを考える。左端の、メカニカルな時計は、説得したり、議論したり、報酬や罰を与えることができない。行動を変えたいのであれば、物理的なハードウェアの配線を変えるしかない。右端の人間の行動は、動機、計画、価値、献身を変えるコミュニケーションによって根本的に変えることができる。この両極端の間には、サーモスタットのような目標状態の設定値を持つホメオスタシス回路や、信号、刺激、訓練などによって制御できる動物(犬)のようなより複雑なシステムなど、様々なエージェントが考えられる。サーモスタットの行動を変えるには、設定値の読み書きの方法は知っていなければならないが、システムがその目標をどのように実現するかについて知る必要はない。犬が、どのように目標設定を変更するかを知る必要はなく、報酬と罰さえ与えれば、あとはシステムが自らすべてを行ってくれる。

全体と部分の関係

MCAによれば、あらゆるエージェントは複合的な存在であり、より小さな、局所的な問題空間における問題解決能力を持つ下位のエージェントから構成されている。この全体と部分の関係は、どう考えれば良いだろうか。上位のエージェントは、その空間における高次の目標に近づくために、下位エージェントが取り得るオプションの空間を歪める(これは、一般相対性理論において、質量が時空を歪めることに似ている)。上位のシステムは、下位システムの細かい状態を操作するのではなく、粗い粒度の結果に対する制約と報酬によって、下位の構成要素の行動を指示するのである。

このエージェント間の関係は、身体の構成要素間の話に限らず、今の自分と将来の自分の関係であっても良い。例えば、よりダイエットという目標のために、夜間に冷蔵庫に鍵をかけて、今すぐの満腹感と長期的な健康をトレードしても構わないと思う、認知境界が狭く、忍耐力のない真夜中の自分が見つけるのが億劫な場所に鍵を置いておくやり方がある。未来の自分のためにオプション空間、エネルギー障壁、報酬勾配を変えることは、行動空間を構成する他の知性たちの視野が狭くても、複雑な目標に到達するために役立つ戦略である。

下位システムは、「最小作用の原理に従う」、「単にエネルギー勾配を下る」、つまり最小限の認知能力でタスクを実行することで、上位システムのニーズに応えることができる。これはマルチスケールコンピテンシーの非常に強力な側面である。大規模なシステムは下位レベルの行動をマイクロマネージする必要はなく、いったんその地形を設定しさえすれば、あとは下位レベルのシステムが自分の得意な仕事をするのにまかせておけば良い。このモジュラーな機能の構造は進化を速める効果を持つ。

ある階層での行動や機能が、他の階層の行動や機能にどのような影響を与えるのか?下記のアメーバの例では、遺伝子発現の転写空間での「行動」(例えば繊維作るアクチン遺伝子の発現)が、形態空間での行動(仮足の伸長)を可能にする。これによって3次元空間での捕食行動が可能になる。このようなボトムアップな実現関係には、トップダウン的な対応関係がある。捕食は、獲物を成分の代謝を可能にし、エネルギーを生み出す。そして、このエネルギーが、さらなる遺伝子発現の作用を可能にする。

ある空間での行動が、別の空間での行動を可能にする (あるいは制約する)。これらの関係は、ボトムアップとトップダウンの両方から機能する。例えば、遺伝子発現は、特定の形態を実現するために必要な構成要素を提供し、その結果、さらなる遺伝子発現を促すために必要な自由エネルギー生産を可能にする行動が可能になる。一般に、実現関係と制約関係は、スケール階層のボトムアップとトップダウンの両方から機能する。

おわりに

「心を持たない」磁石が互いに引き合う運動、エネルギー勾配を下る生化学ネットワーク、栄養勾配を泳ぎ上がるバクテリア、光に到達しようと何度も繰り返す蛾、そして人間の目標指向行動、こうした多様に見える行動を導くポリシーとメカニズムを分離する不連続的な魔法のイベントを生物学は提供してくれないので、これらは同じ連続体にあるに違いない

すべての知性は集合知であり、生物系は、組織のレベル内およびレベル間で協力、競争、コミュニケーション、相互作用するエージェントの入れ子人形である。多様な実装形態のエージェントは、能動的推論フレームワークに従って環境と自分自身をモデル化し、それぞれの情報空間をナビゲートしている。

レビン教授の研究は、再生医療、癌治療などでの具体的な成果や、人工生物やAIの進歩に重要な貢献をもたらすことが期待される。再生医療は、ゲノム編集などミクロレベルのハードウェアに焦点を当てるのではなく、より高いレベルでの介入に移行することで大きく進展する可能性がある。高次元の意思決定モジュールに影響を与え、インセンティブを与えることは、低次元の介入よりも、協調的で首尾一貫した結果を生み出す可能性がはるかに高く、薬の副作用の減少や合成生物工学における不幸なモンスターの回避につながる。生物医学の未来は、分子経路レベルでの機械的な制御よりも、体内の知性とのコミュニケーションに近いものになるかも知れない。また、ヨガやバイオフィードバックなども、自律神経系であった機能とのコミュニケーションであり、高次と低次のシステムの間に新しいリンクをはることと考えられる。

さらに、いくつか興味深い概念的な発展の可能性がある。例えば、進化そのものを、能動的推論によって適性空間を探索する一種のメタエージェントとしてモデル化することも、可能である。また、私たちも、ひょっとすると何らかの「グランドデザイン」を持つエージェントの一部、壮大な知的システムの歯車かも知れないというSF的なシナリオを想定することもできる。私たちは、マルチスケールアーキテクチャの最上部で、自由に空間を探索して学習していると思っているが、より上位のシステムによって、行動空間を歪められているのかもしれない。ゲーデルの限界によって、あるシステムがその一部である大きなシステムの実際の目標を理解することは原理的に不可能かもしれない。しかし、外部から加えられる勾配のどの側面と戦い、どの勾配を喜んで転がるかについて、より主体性を持つことを可能にする概念ツールの発展は可能なのかもしれない。

レビン教授は、生物学、医療、AIの分野で様々な実証的な研究を進めると同時に、様々な分野の研究者・思索者と広く交流して、知性・認知・意識などの問題について、示唆に富む議論を行っており(最近、私が深い関心を持つイアン・マギルクリストとの会話もYoutubeで公開されていた)、今後もその活動を注目していきたい。

参考文献:

A 「Competency in Navigating Arbitrary Spaces as an Invariant for Analyzing Cognition in Diverse Embodiments (2022)」 Chris Fieldとの共同論文

https://www.mdpi.com/1099-4300/24/6/819

B 「Technological Approach to Mind Everywhere: An Experimentally-Grounded Framework for Understanding Diverse Bodies and Mind (2022)」

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2022.768201/full

C 「The Computational Boundary of a “Self”: Developmental Bioelectricity Drives Multicellularity and Scale-Free Cognition (2019)」

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02688/full