【富士川近代人物館】ゆかりの人物を紹介する新オープンの資料館

はじめに

2023年(令和5年)2月、に新装オープンした、富士川町歴史文化館「塩の華」は「富士川水運歴史館」「富士川近代人物館」で構成されます。前稿の富士川水運歴史館に続き、本稿では富士川近代人物館について紹介します。

富士川水運歴史館は拙稿をご覧ください。

富士川近代人物館

富士川水運歴史館と同様に船蔵を模した建物です。

富士川近代人物館も見学は無料です。入館するとボランティアガイドの方が対応してくれます。

内容としては富士川町(旧増穂町、旧鰍沢町)に在住歴のある明治時代以降の人物(故人)を紹介しています。

富士川町の30人

近代人物館は、30人もの人物について紹介しているのですが、隣の水運歴史館と同様に情報量が多すぎる感じがします。水運歴史館のあと続けて見学するとさらにボリューム過多に感じます。

そもそも、2町合併の規模で30人もの人物を紹介するのには少し無理があるように思います。

特に著名な4人、望月百合子、石橋湛山、米長邦雄、深沢幸雄については名言トークとしてボタンを押すと名言が聞けるようになっています。さらに、望月百合子については、奥に記念室が設けられています。

望月百合子

1900年~2001年(明治33年~平成13年)、文芸評論家、仏文翻訳家、歌人と多方面で活躍した人物です。

幼少期を旧鰍沢町で過ごし、戦前は新聞記者、女性解放運動家として活動しました。戦後は山梨県出身の文化人団体である山人会の会長や最高顧問を務めています。

1995年(平成7年)、旧鰍沢町の名誉町民になっています。また、1999年(平成11)には鰍沢町内に望月百合子記念館が開館しています。

石橋湛山

1884年~1873年(明治17年~昭和48年)、父が日蓮宗の僧侶(のちに身延山久遠寺81世法主となる杉田日布)で、増穂の寺に赴任したため増穂尋常小学校(現増穂小学校)に数年間通っています。増穂小学校敷地内の富士川町歴史民俗資料館には湛山の銅像があります。

戦後に政界入りし、1956年(昭和31年)に第55代内閣総理大臣になりますが病で倒れ退陣しています。在任期間65日間は現行憲法下歴代2番目の短命内閣です。今年(2023年)は湛山没後50年の節目にあたります。

米長邦雄

1943年~2012年(昭和18年~平成18年)、旧増穂町出身、棋士、永世棋聖。

19歳でプロ棋士となり、30歳で初タイトル、41歳で4冠王となります。49歳11か月という史上最年長で名人位を獲得するなど晩成型の棋士でした。

タイトルは名人1回、十段2回、棋聖7回(永世棋聖獲得)、王位1回、王将3回、棋王5 回。また、日本将棋連盟の会長も務めました。

1993年(平成5年)、旧増穂町の名誉町民になっています。

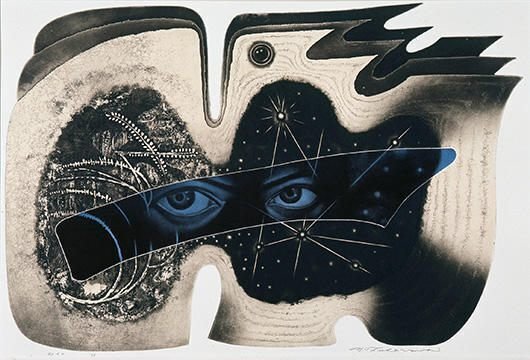

深沢幸雄

1924年~2017年(大正13年~平成29年)。旧増穂町出身、版画家、多摩美術大学名誉教授。

銅版画を独学で学び、国内外における賞を数多く受賞しています。日本における戦後銅版画の第一人者と呼ばれました。

山梨県立美術館に多数の作品が収蔵され、富士川町には58点を収蔵しています。

ほかの26人ついても見てまいりたいと思います。名前の前の数字はパネルの番号です。

雨端硯と五輪ブレザー

6 八代目 雨宮弥兵衛純斎

1799年~1878年(寛政11年~明治11年)、旧鰍沢町出身、硯職人。

雨宮弥兵衛家で制作された硯は「雨端硯」と称され、現在も高く評価されています。

八代目弥兵衛の硯は、その技術と品質を高く評価され、幕府より雨端硯と号することを許され、将軍徳川家茂に献上され、ウィーン万博にも出品されました。現在の雨宮弥兵衛は12代目です。

5 望月靖之

1910年~2003年(明治43年~平成15年)、旧鰍沢町出身、洋服店主。

1930年(昭和5年)東京神田に洋服店を開業します。昭和27年からヘルシンキ、メルボルン、ローマ、東京、メキシコ、ミュンヘン、モントリオール五輪の公式ユニホームに携わりました。とくに1964年の東京五輪の特徴的な赤ブレザーは望月のデザインによります。

春鶯囀の蔵元

7 中込旻

1896年~1965年(明治29年~昭和40年)、蔵元当主。

中込純次

1904年~2001年(明治37年~平成13年)、仏文学者。

中込注三

1910年~2001年(明治43年~平成13年)、独文学者。

1790年(寛政2年)から続く萬屋醸造店6代目当主及び兄弟。旧増穂町出身。

仏文学者の純次は、与謝野鉄幹晶子夫妻と交流があり、夫妻が来訪した折に晶子が詠んだ和歌「法隆寺などゆく如し 甲斐の御酒 春鶯囀のかもさるゝ蔵」から酒名を「春鶯囀」に変更しています。

写真家・画家

8 桜井始

1948年~2012年(昭和23年~平成24年)、旧鰍沢町出身、フリー写真家。

写真の海外ルポや商業写真、風景、ポート レートなどの分野で撮影や執筆活動をし、多くの著書があります。

9 石井精一

1937年~1987年(昭和12年~昭和62年)、旧増穂町出身、洋画家。

だまし絵的要素を盛り込んだ細密表現を得意とし、代表作として 《畳の記憶》(山梨県美術館所蔵、1975年)があります。

10 穴山勝堂

1890年~1971年(明治23年~昭和46年)、旧増穂町出身、日本画家。

黒田清輝に学び卒業後日本画家の松岡映丘に師事して新興大和絵会を結成します。

1931年(昭和6年)第12回帝国美術展で長野県別所温泉別所神社の御神木を画材とした「夕映えの松」が特選となって、現在、那須御用邸 に飾られています。

11 塩沢清

1928年~1991年(昭和3年~平成3年)、旧増穂町出身、児童文学作家。

著書に「ガキ大将行進曲」「五年五組の秀才くん」などがあります。

作家・アウトライター

12 熊王徳平

1906年~1991年(明治39年~平成3年)、旧増穂町出身、農民文学者。

農民運動に携わり日本プロレタリア作家同盟山梨支部を結成しています。作家としては、山梨県の風土に根ざした作品を多く手掛けています。1940年(昭和15年)、「いろは歌留多」が芥川賞候補となっています。

13 芦澤一洋

1938年~1996年(昭和13年~平成8年)、旧鰍沢町出身、アウトドアライター。

フリーのグラフィックデザイナーとして活動するかたわら日本フライフィッシング協会の設立に関わります。日本のアウトドア界の草分けとして知られています。

14 秋山秋紅蓼

1885年~1966年(明治18年~昭和41年)、旧鰍沢町出身、俳人。

肺を患い闘病生活をおくるなかで「ホトトギス」などに投句します。俳句雑誌「層雲」に参加しのちに同誌の編集者となります。

鰍沢町内の小学校の校歌も手掛けています。

音楽教育者と総料理長

15 保坂梅芳

1912年~2001年(明治45年~平成13年)、旧鰍沢町出身、教師、作曲家。

教員として山梨の音楽教育の向上に努め、作曲家としても活躍しました。甲府市の伊勢小学校や千代田小学校など山梨県内53小中学校 の校歌を作曲しています。

16 古屋春雄

調理の道一筋に歩み、帝国ホテルやホテルニューオータニの取締役総料理長等を経て、現代の名工に選ばれました。

ホテルマン・郷土史家・発明家

17 雨宮英雄

1944年~2001年(昭和19年~平成13年)、旧鰍沢町出身、ホテルマン。

ホテルマネージメントで高い能力を発揮し、ウォルト・ディズニー・ ワールドの運営や東京ディズニーランドの建設プロジェクトを担当しました。ディズニー・レジェンドを2005年に受賞しています。

18 青山靖

1911年~1972年(明治44年~昭和47年)、旧塩山松里村出身、郷土史家。

教員として旧増穂町の小学校の校長を歴任するとともに、郷土史の研究に努めました。増穂町誌、鰍沢町誌の編集に携わり富士川町の歴史の保存に貢献しました。

19 望月富昉

1911年~2000年(明治44年~平成12年)、旧鰍沢町出身、発明家。

電気会社を転々としながら研究発明に専念し、1941年(昭和16年)に電波探知機にかかわる基本的原理を発見し、世界におけるレーダー 研究の第一人者となりました。

身延山久遠寺

20 岩間日勇

1856年~1930年(安政2年~昭和5年)、旧増穂町出身、久遠寺法主。

1984年(昭和59年)から1999年(平成11年)まで日蓮宗総本山の身延山久遠寺の法主を務める。

増穂町教育委員として教育振興に寄与し、地域においては寺を開放して社会教育に尽力しました。

1984年(昭和59)、年旧増穂町の名誉町民になっています

21 杉田日布

1856年~1930年(安政2年~昭和5年)、旧増穂町出身、久遠寺法主。

昌福寺の住職を経て、大正13年から身延山久遠寺第81世法主を務める。石橋湛山の父でもあります。

実業家

22 秋山源兵衛

1874年~1921年(明治7年~大正10年)、旧増穂町出身、実業家。

明治26年叔父の元蔵と秋山銀行を設立、ほかに郵便局長、郡会議員、山梨県会議員、貴族院議員などを務めました。

秋山家の敷地と建物は2003年(平成15年)に増穂町が買い上げ、「あおやぎ宿追分館」としてコミュニティ施設となっています。

23 小林小太郎

1846年(弘化3年)~没年不明、増穂町出身、実業家。

明治14年に金融会社釜石社を設立し、これがのちに子の八右衛門によって小林富士井銀行になりました。

舂米学校(現富士川町歴史民俗資料館として移築)の敷地と建設費は小林の寄付によるものです。

24 小林八右衛門

1869年~1939年(明治2年~昭和14年)、旧増穂町出身、実業家。

小林小太郎の息子。小林銀行頭取 のほか、増穂村会議員、山梨県会議員などを歴任しました。

社会のインフラ関連

25 川口荘二郎

1902年~1957年(明治35年~昭和32年)、旧増穂町出身、実業家。

県議会議員や製糸業界の重鎮として功績を遺したほか、過去の台風災害を重視し、地元の戸川の河川改修と国道の急坂解消のため、戸川改修期成同盟を結成し私財を投じ改修工事着手に奔走しました。

26 樋口実

1888年~1977年(明治21年~昭和52年)、旧増穂町出身。実業家、東京高速道路株式会社の設立者。

1951年(昭和26年)、三菱地所の社長だった樋口は財界に呼びかけ東京高速道路株式会社を設立。都心部の道路混雑緩和を目的に1959年(昭和34年)民間の手による東京高速道路(KK線)を開通させました。

全長2km余の自動車専用道路は、道路下にある賃貸ビルの賃料を管理運営にあてるていう方法により通行料を取っていません。ハイウェイを「高速道路」と訳したのは樋口だといわれてています。

27 遠藤聰知

1840年~1891年(天保11年~明治24年)、旧鰍沢町出身、河岸商人。

聰知の家は江戸末期には清酒の醸造も手掛けながら、 鰍沢河岸の廻米問屋役にありました。聰知は、明治7年に富士川運輸会社 を設立し、旧来の舟運の安全対策や労働環境の改善など富士川舟運の近代化に尽力しました。

郷土へ貢献

28 伴野寅吉

1900年(明治33年)~没不明、旧鰍沢町出身。日本桜100選にもなる桜の名所の大法師公園の設立に寄与した人物。

13歳で商人を志し、のちに県下における青果業界の第一人者となりました。一方、大法師山は昭和30年代、ぶどう園として植樹されるが水はけの問題から失敗しました。山を再生させようと伴野は町に多額の寄付をします。それを元に昭和42年、大法師公園が造られました。昭和44年一角に伴野を称える記念碑が造られ、昭和46年に伴野は鰍沢町名誉町民になっています。

29 志村司郎

1929年~2019年(昭和4年~平成31年)、旧増穂町出身。出版社ブティック社の創業者。

昭和23年から鰍沢中学校教諭を3年間勤め、東京都の教諭経て、その後鎌倉書房で婦人雑誌に携わりました。自ら1972年(昭和47年)ブティック社を設立しました。

また、万葉集の研究者である犬養孝と深い親交を持ち活動を支援する中で万葉集を通した地域の文化振興に貢献しました。

2002年(平成14年)増穂町の名誉町民になっています。

30 長澤重太郎

1912年~1981年(大正元年~昭和56年)、旧増穂町出身。サッカーJ2ヴァンフォーレ甲府のスポンサーとして有名なはくばく(株)の創業者。

1941年(昭和16年)峡南精米株式会社を設立。実質的な経営は戦後の精麦事業からです。『大麦こそ健康の源』と考え大麦を一粒ずつ半分に割って黒い筋を目立たなくした白麦米を考案しヒット商品となりました。

おわりに

30人あえて紹介しましたが、まとまりがなくなってしまいました。

ボリュームのある水運歴史館を先に見学すると、こちらを見学する気力は残りません。

やはり30人は多いです。減らして半年ごとに入れ替えるなどの方法があったのではと思います。

こちらも見学者の興味に沿って絞ってガイドしていただくほうがよくなるのではと思います。