【早川家住宅】「地下鉄の父」郷里に残した青年道場の夢 2023秋の見学会

はじめに

笛吹市一宮町の桃畑の中にある早川家住宅は、東京に東洋初の地下鉄を開業させた「地下鉄の父」こと早川徳次の生家のあった場所です。

早川は東京地下鉄株式会社の社長を退任したあと、郷里に戻り若者の育成のための私塾「青年道場」を開く計画を進めていました。この住宅は講師舎と呼ばれ、遠方から招く講師の宿泊所として建築されたものです。

個人所有のため普段内部は公開されていませんが、春と秋に見学会が催されています。

秋の見学会が開催されることを聞き再び訪ねてまいりました。

春の見学会の模様はこちらをご覧ください。

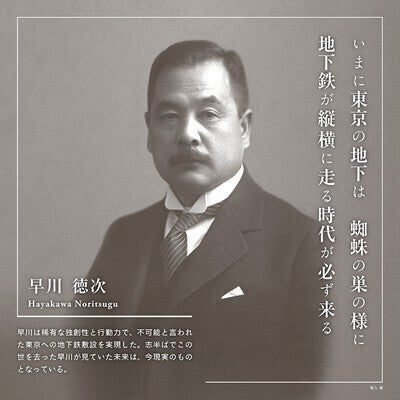

早川徳次(再掲)

早川徳次の地下鉄への情熱と、青年道場の計画までを前稿から再編集して掲載します。

早川徳次(1881年~1942年、明治14年~昭和17年)は、御代咲村(現在の笛吹市一宮町)に7人きょうだいの末っ子として生まれました。父常富は村長を務めました。

早川は早稲田大学在学中より後藤新平(1857年~1929年、安政4年~昭和4年)の書生となり、卒業後は後藤新平が総裁を務める南満州鉄道(満鉄)に入社しました。その後、同郷の「鉄道王」こと根津嘉一郎(1860年~1940年、万延元年~昭和5年)のもとで佐野鉄道(現在の東武佐野線)と高野登山鉄道(現在の南海高野線)の再建を成し遂げ、根津の信頼を得ます。

(1)地下鉄への情熱

1914年(大正3年)、ロンドンを訪問した早川は地下鉄の発達している街に衝撃を受け、東京に地下鉄を作ることを決意します。

早川は、渋沢栄一ら実業家に出資を願い出るために地道な調査と裏付けを取りました。有名なのは豆を使って数えた交通量調査と、軟弱と言われた東京の地質調査でした。

1920年(大正9年)、資本家や政治家たちの説得が実り「東京地下鉄道」の設立にこぎつけます。関東大震災や第一次世界大戦による恐慌など困難な状況に見舞われますが、1927年(昭和2年)に浅草-上野で東洋で初の地下鉄を開通させました。

(2)五島慶太との対立

路線は上野から神田、新橋へと延伸し地下鉄を軌道に乗せました。そうした裏には自動改札の導入や、火災時の安全を考え鋼製の車両にしたり、さらには百貨店の地下に駅を作る代わりに駅の建設資金を負担してもらう。また自身の会社も地下鉄ストアを営業するなどアイデアと多角経営がありました。

多角経営は韮崎市出身で阪急の創業者小林一三(1873~1957、明治6年~昭和32年)から倣ったといいます。また、山梨県立博物館の学芸員O氏によれば「良い品をより安く」の宣伝文句は一三の阪急ストアからの拝借とのことです。

しかし、東急グループの創設者で「乗っ取り屋」の異名を持つ五島慶太(1882年~1859年・明治15年~昭和34年)が地下鉄事業に進出し、新橋駅での路線の乗り入れを要求されました。五島との対立は5年に及びましたが、1939年(昭和14年)、五島により早川の東京地下鉄道の株を買い占められたことにより、早川は経営から退きます。59歳でした。

(3)幻と消えた青年道場

早川は東京地下鉄道の社長を退いてから、故郷である笛吹市一宮町へ帰り、若者の育成のための私塾「青年道場」を開く計画を進めていました。

早川は社長時代から人材育成を重視していて「凡そ如何なる世にも、仕事をするに大切なるものは人である。一も人、二も人、三も人であると思ふ。」と言っていました。前出の学芸員によれば、この言葉は師と仰いだ後藤新平の言葉に初出があったといいます。

青年道場の建設は、甲府中学校(現在の甲府第一高校)の後輩であり後に東京タワーを設計を担った内藤多仲(1886年~1970年、明治19年~昭和45年)に依頼し準備が進められていました。しかし、社長退任からわすが2年後に早川は急逝します。61歳でした。

早川家住宅見学会

2023年秋の見学会は、11月4日(土)の午前に行われました。春の見学会の時はあいにくの雨でしたが、今回は晴天となりました。

笛吹市一宮町で早川徳次の功績と生涯を伝える活動をしている「早川徳次ふるさと後援会」の主催です。会の中心メンバーの女性が活動を始めて10年になる旨が山梨日日新聞(2023年11月2日付)に掲載されましたが、それまでは、早川家住宅の存在は地域の人以外はほとんど知られず、公開される機会もありませんでした。

駐車場を提供してくださるのは観光ぶどう園の浅間園です。ここに車を停めて、桃畑の中を5分ほど歩くと早川家住宅が見えてきます。

ところで、早川家の土蔵のうちの一棟は青年道場建築計画に伴い浅間園に移されました。また、実現しなかった青年道場の建物の建築予定地は現在は桃園ですが、かつては民家があり浅間園の経営者が住んでいたといいます。浅間園と早川家の間では古くからの縁があるようです。

要所要所に「山梨だけど地下鉄フェス」と抑え気味な宣伝文句の幟旗があります。もっと大きく宣伝してもいいのではと思います。阪急電鉄とタカラヅカの小林一三は韮崎(出身)の人と知られています。東京メトロの前身を築いた早川徳次のことをもっと押し上げてよいはずです。

早川家住宅(青年道場講師舎)

生家の跡に建つ早川家住宅(青年道場講師舎)の建物は昭和16年~17年頃の建築です。遠方から招く講師の宿泊施設のため大変豪華な手の込んだ造りとなっています。太平洋戦争の始まった時期に建築されていますので、この建物だけでも完成できたことは幸運でした。

講師舎と青年道場(未建築)の設計は後に東京タワーを設計した内藤多仲(1986年~1970年、明治19年~昭和45年)に依頼しています。

早川と多仲の関係は、旧制甲府中学校(現在の甲府第一高校)の卒業生であり多仲は早川の5歳下の後輩です。また、地下鉄の建設において駅の設計などを多仲に依頼しており、多仲は嘱託職員として東京地下鉄株式会社で働いていました。実際の設計は多仲が選任した建築家の高野司郎が担い、多仲は特徴的なサンルームとトイレの浄化槽式への設計変更を行っています。

春の見学会と同様に早川徳次ふるさと後援会の方が30分毎に邸内をガイドをしてくださいます。この建物も公開されている資料などもとくに変わっていないはずなのに、新たな発見がある建物です。今回は気が付いた内容を中心に紹介してまいります。

講師の空間と居住空間

この早川家住宅は根津嘉一郎の生家にも負けないほど大変凝った作りになっているのですが、見学して分かったのは講師の宿泊に使う部屋や空間だけでした。早川家や使用人などが使ういわゆる居住空間は至って普通の作りをしていました。建物は中央に玄関があり、左右に広がる作りです。講師が宿泊する右側部分にについて最大限の贅がこらされているのです。

玄関の土間も石垣のように石を配置しその上に異なる木材でふちを取っています。石でタイル状に敷き詰めています。

玄関の扉から、書院風の小部屋、その奥の部屋、その先の廊下まで一直線に見渡せます。書院風の窓からは中庭が見渡せます。

徳次の像

玄関に面した小部屋は書院造りですが、付け書院という作りの部分に徳次の銅像や写真や登録文化財のプレートがあります。

早川徳次の胸像が来る人を迎えてくれます。「徳次壽像」とあります。同じ銅像は3体ありそのうちの1体です。東京メトロ日比谷線銀座駅構内と地下鉄博物館、そして早川家住宅(講師舎)です。

内藤多仲と高野司郎

早川は東京地下鉄の社長にある頃から青年道場を計画していました。昭和10年頃には、内藤多仲に青年道場の計画を話し、設計依頼していたといいいます。早川の依頼に対して、多仲は建築家の高島司郎を選任したといいます。昭和13年に神奈川県逗子に社員の研修施設「聖智寮」を建設していますが、聖智寮の設計も多仲と高島の共同によるものでした。

青年道場は高島司郎により昭和10年に最初の設計が行われたといい、図面は昭和13年のものが残っているといいます。聖智寮と同時に設計検討されたのでしょうか。

着工前の昭和16年に多仲により一部設計変更が行われています。変更点はサンルームとトイレの便槽でした。

サンルームはこの建物の特徴的なものとなり、便槽は汲み取り式が当たり前の時代において浄化槽のような方式のトイレが取り入れられました。

本来ならば、講師舎の西側の隣地に近代的な青年道場が建つはずでした。現在は畑になっています。

青年たちが宿泊し学ぶ青年道場の建物について近代的なコンクリート作りで、解説によれば、60畳の講堂、講師の控室などからなりこちらは洋館風の建物でまさに聖智寮と同様の建築になるはずでした。

トイレ

多仲による変更点である浄化槽のような方式の便槽ですが、内部の確認は出来ないためどうなつているか分かりませんでした。

ちなみに、居住部分にも別にトイレがあり平成21年にキッチンとともに改修され水洗の洋式便座に変わっています。こちらは豪華さは抑えめです。

サンルーム

サンルームも多仲が設計変更で加えたものです。

解説くださったふるさと後援会のH氏によれば、使用しない場合で日当たりをよくしておくなど留守がちな場合も考えていたのではと言っています。

サンルームはほぼ全面ガラス戸で作られています。のきの部分も光を取り入れるようになっています。

客間から裏に面したベランダも全面ガラス戸で、池のある庭とその向こうに甲府盆地が一望できたそうですが、現在は中央道の高架が通っています。

サンルームもそうですが、ガラス戸が直角に合わされていて、それでいてほとんど柱はかなり細くしてあります。これは高度な技術で作られているとのこと。

客間

客間は書院造りで、サンルームに面して、水屋、中庭を備えています。サンルーム側から十畳間、八畳間、五畳間と続いて、奥が庭を見渡すベランダでした。

現在は徳次に関する資料が展示されています。

後藤新平、渋沢栄一、大隈重信、根津嘉一郎の写真や家族写真です。左の写真に池ある庭園が映っています。

また、客間に水屋が付属しています。水屋は茶室の横にあるお茶の準備と片付けをするための小さい部屋です。

これはナースコールのように客間から使用人を呼ぶ仕組みです。画像にある押しボタンが客用の部屋にあり呼び出しがあると部屋の番号が分かるようになっていたようです。

天井や廊下の意匠

講師の宿泊用の部屋でしょうか、シルクが織り込んであるというふすまは光の当たり方で光って見えます。

大欅

庭には大欅がありましたが、昨年伐採されました。客間に切り株が展示してあります。中は空洞になってしまったようです。

大欅はもともとは3本あり、講師舎を建築するにあたり1本を残したようです。生家時代の写真には3本の大欅が映っています。

庭には、断面がまだ新しい切り株が残っていました。

屋敷神の祠と2度の盗難

大欅の隣に屋敷神の祠があります。かつては、毎日水を揚げるために講師舎から祠まで渡り廊下が作られていたそうです。しかし、この建物が留守がちになってからは、渡り廊下から2度盗難に入られたとのことで、後に撤去してしまいました。

盗難により調度品はほとんどが無くなってしまったといいます。難を逃れた大型のものなどが現在残るものです。

客間側からも塞いだ跡が分かります。

持ち手のついた蓋のようなものを見つけました。これは持ち手を持って外すと、その先が戸袋になっており、雨戸の収容作業がしやすいとのこと。持ち手には木の枝をそのまま使用しております。

伊藤博文の書は盗難を逃れました。徳次の父常富が書いてもらったものとのこと。

書はほかにも「尋水望山」(水を尋ね山を望む)というのがあります。誰の書かは、わからないとのこと。

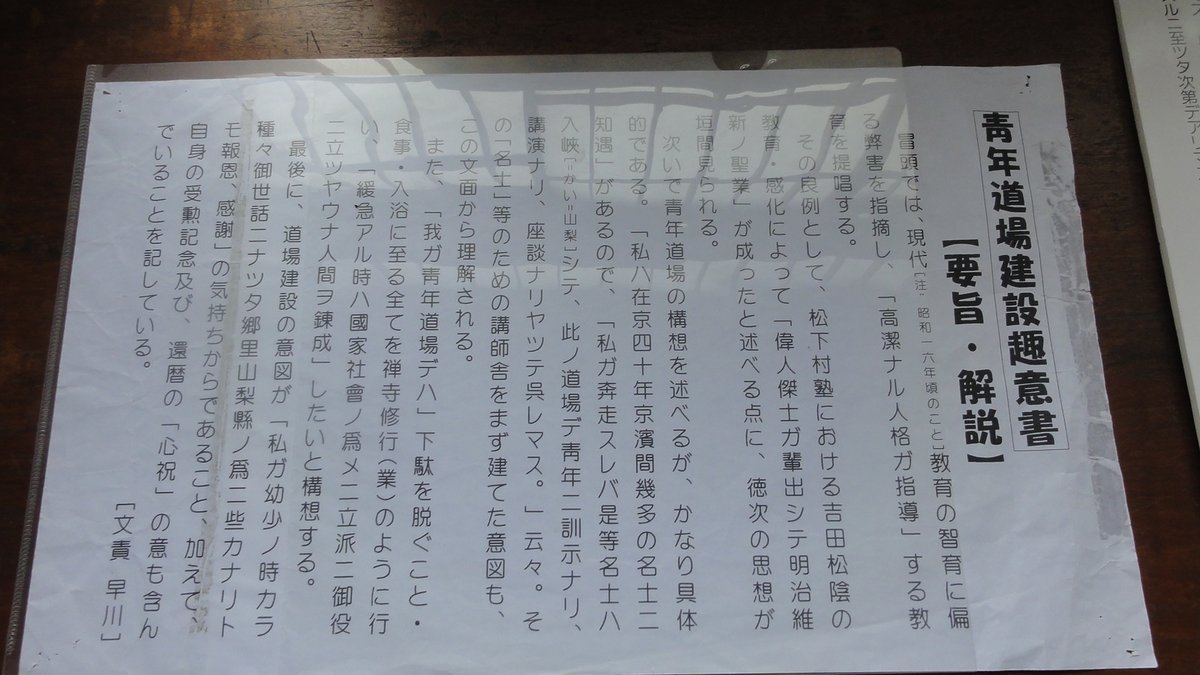

実現しなかった青年道場

また客間に、青年登場の建設趣意書が額に入れられ読むことができます。早川は吉田松陰の松下村塾のような私塾を構想し、自らの人脈で講師を招き青年たちを薫陶する計画であったことが読み取れます。

早川の遺言状があります。右上に傾いた筆跡は特徴的でパスポートに書かれた文字と同じです。遺言状は昭和17年1月に記したもので、その年の11月に早川は亡くなっています。死を悟って書いたのでしょうか。

内容を見ると、非常時局(戦時中)のため親族と早稲田大以外からの供物香典等は断ること。葬儀は郷里にて簡素かつ厳粛に行うこと。遺骨の埋骨や分骨のことや墓碑のこと、生前の御礼をすること、相続人のことなどが記されています。

甲府中学後輩(現在の甲府一高)である石橋湛山(のちに55代内閣総理大臣)からの弔辞が東洋経済新聞(昭和17年12月19日付)に載り、その紙面のコピーがあります。

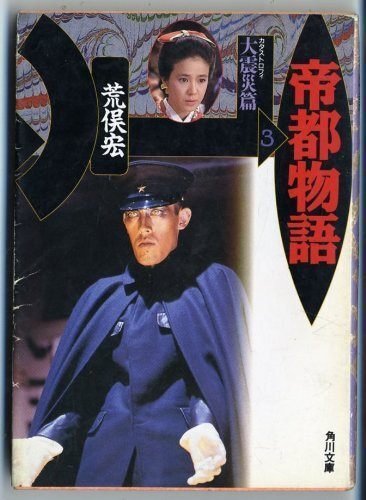

『帝都物語』

ふと玄関に近い部屋の本棚には地下鉄や土木工学など、いろいろな本があるのですが、その中に荒俣宏『帝都物語』1巻~4巻、角川文庫を見つけました。1988年(昭和63年)に実写映画化されており、その頃のカバーデザインです。

『帝都物語』といえば、3巻(大震災篇)に早川徳次が登場します。映画で演じたのは宍戸錠でした。有名な豆を使った交通量調査を行い、地下鉄の建設にこぎつけるのです。しかし帝都破壊を目論む魔人加藤が放つ「鬼」に地下での工事を邪魔をされるのです。「鬼」に対抗するために西村真琴博士が登場し東洋初のロボット「学天即」の導入を提案し、地下工事を進めるといった展開だったように思います。

エンターテイメントストーリーに早川徳次が登場しているのは珍しいのですが、帝都東京の成り立ちに地下鉄は欠かせないと荒俣氏は思ったのでしょう。

居住空間

玄関より左側は居住空間で、前述のようにトイレやキッチンなどは改修され生活に使用されています。ふるさと後援会のH氏によれば、20年ほど前には史徳氏の母(徳次の養女の昭和さん)が住んでおられたとのこと。また、徳次が亡くなってすぐは長兄の嫁が住んで管理していたとも聞きました。現在は孫の史徳氏が都内から通いこの建物を管理をされているとのこと。

また、講師の使う空間に比べてたいへん簡素というか普通に作られています。

地下鉄開業のチラシなどを紹介しています。

キッチンがこの先にありますが立ち入りできません。

おわりに

秋の見学会の模様でしたが、青年道場の設計の経緯やエピソードをなどを中心に紹介しました。

地元山梨では埋もれていた青年道場や地下鉄の業績ですが、地元の方の力と早川家の協力により公開されています。もっと早川の功績が広まることを願うものです。

参考文献

一宮町を考える会編『地下鉄の父 早川徳次展ー郷里に残した「青年道場」の夢ー』一宮町を考える会、2015

梅木祐子「近代和風建築研究-内藤多仲と早川徳次の理想-」芝浦工業大学工学部建築工学科2014年度卒業論文