❇︎1 ギュゲスの指輪

「誰にも咎められないとしたら、すべての人は悪事を働くのでしょうか?」

三浦佐保は、拾い上げた指輪を見つめながら呟いた。

「宮本さんは、透明人間になれたら、なにをしますか?」

そう言いながら佐保は、ゆっくりと宮本に視線を移した。静かな色をたたずませる切れ長の目が、一瞬きらりと光った。

-----------------------------------

千葉市中央区松波町。八卦女子高校の前衛的な校舎を囲む閑静な住宅街にひっそりとまぎれるように営業する小さな甘味喫茶店「NOLA」。混雑することこそないが、いつも数名の客が途切れることなく入れ替わる、地元のささやか憩いの場となっているようだった。

濃いめのステインで仕上げられた重厚なオーク材のカウンター席。そこで1人の中年男がコーヒーを待ちながら不格好な指輪をもてあそんでいた。

サファリジャケットにサファリハット。薄黒く日焼けした肌に無精髭。「冒険家でございー」と自己紹介しているかのような姿は、地元の主婦たちの明るい笑い声に満ちた店内で見事なまでに異彩を放っていた。

そんな違和感にも動じることなく、一心不乱に指輪をひっくり返したりしながら観察しつづける男、宮本常次は大学で教鞭をとる考古学講師だった。

「宮本先生、その指輪どうしたの?」

淹れたてのコーヒーを運んできた店員の富井藍海が、宮本の前に白磁のソーサーとカップを置いた。

「こないだ発掘現場で拾ったんだが…」

肩をすくめると、つまんだ指輪を藍海の眼前に差し出す。

「石を固定する部分がクルクルとまわるスイベルリング。指にはめるシャンクの両端がコイル状になっていることから、古代エジプトの流れを組む指輪だってのはわかるんだが、なんとそれが和歌山県の遺跡から出てきた、というわけだ……」

「和歌山でエジプトの指輪?」

あまりの奇妙な組み合わせに、藍海が素っ頓狂な声をあげる。そして、なぜか指輪の臭いを嗅いだ。特に梅干しの匂いはしなかった。

「中央の石がエジプト特有のスカラベではないので、正確には、エジプトの影響を受けた古代オリエントの指輪、だけどね。アッシリアとか新バビロニアとか、あのあたり」

宮本は、近所のスーパーを指し示すかのように、アッシリアの位置をくるくると空中に描いた。藍海はおそらく世界史は学んだことがないのだろう、アッシリアとシリアの違いがそもそもわかっていない顔だ。

「でも、なんで和歌山なんでしょうね?」

そういう藍海の言葉に、いきなり背後から声がかかる。

「宮本さん、その指輪を見つけたのは、串本町ですか?」

カウンターの端に座っていた日本人形のようなショートボブの大学生が、コーヒーカップを置きながら、宮本に向けて問いかけてきた。

宮本が教鞭をとる大学に通う三浦佐保。授業の空き時間などに、ときおり友人たちと来ては静かに雑談を交わす常連客のひとりだった。

唐突な佐保の言葉に戸惑いながら、宮本は答える。

「そうだけど…。なんで知ってるの?」

「和歌山県でオリエント地域に関係するといえば、エルトゥールル号が思い浮かびました」

「エルトゥールルー?」

藍海の疑問符だらけの発声に、宮本が答えた。

「明治中期ごろに当時のオスマントルコの軍艦が和歌山県沖で座礁、沈没するという事故があったんだよ。その軍艦の名前がエルトゥールル号。587名の乗組員が死亡する大惨事となったが、地元の串本町の住民たちが総出で救出活動にあたり、69名の乗組員を救出。それがトルコの新聞でも大きく報道されたことで、現在でも日本とトルコの友好の起点として語られることが多い事件だよ。最近では中学校の教科書にも掲載されるようになったと聞くね」

「古代オリエントの時代、トルコの位置する小アジア地方を支配していたのはリュディアという王国。そのリュディアを支配していた伝説的な指輪の王がギュゲスです」

佐保は、そこでわずかに言葉を区切り、宮本の表情をちらりと伺った。宮本は、ギュゲスという名を聞くと、鳩に撃たれた豆鉄砲のように目を剥いた。

「まさか…ギュゲスの指輪…」

「プラトンの『国家』にはこう書かれています」

おもむろにバッグの中から肌色の岩波文庫を取り出すと、ぱらぱらと頁をめくりはじめた。葡萄唐草文に囲まれた表紙には「国家(上)」と書かれている。佐保は該当のページを探しながら、記憶しているあらすじを説明し出した。

「リュディア王に仕えていた羊飼いのギュゲスは、ある日のこと、地震とともに突如現れた洞窟の中で、黄金の指輪を見つけました。この指輪は、玉受けを内側に回すと、周囲から姿が見えなくなる力を持っていたそうです…

…あった! 109ページ!」

語りながらページを繰っていた佐保だが、ようやく目当てのページが見つかったようで、たどたどしい口調で朗読をはじめた。

『玉受けを回して内側に向ければ、姿が見えなくなるし、外側に向けると、見えるようになるのです。

ギュゲスはこれを知ると、さっそく王のもとへ報告に行く使者のひとりに自分が加わるように取り計らい、そこへ行って、まず王の妃と通じたのち、妃と共謀して王を襲い、殺してしまいました。そしてこのようにして、王権をわがものとしたのです』

それまでの冷静な口調が一転、まるで小学生の朗読のように、焦りや照れを前面に押し出しながら必死に文庫を読み上げる佐保の様子に、思わず笑いがこみ上げそうになった宮本と藍海。

佐保は朗読を終えると、そそくさと文庫をバッグにしまった。よっぽど朗読が苦手なのだろう、いまだに頬を紅潮させながらも、佐保は真剣な眼差しで藍海の手にする金の指輪を見つめた。

「その指輪は、ギュゲスの指輪かもしれませんね」

え…。驚きから反射的に手を引っ込めようとした藍海。

指輪はカウンターの上に澄んだ金属音を立てて落下した。

佐保は、その指輪をそっとつまみあげると、静かに呟いた。

「誰にも咎められないとしたら、すべての人は悪事を働くのでしょうか?」

わずかに唇の端に微笑を含ませながらも、すべてを見越したような醒めた瞳で宮本を捉えた。

-----------------------------------

「宮本さんは、透明人間になれたら、なにをしますか?」

不意な質問に思わず口ごもる宮本。その様子に佐保はふふっと笑う。

藍海は同じ質問を向けられると、ふくよかな胸元を抱え込むかのように腕を組み、天井を仰いだ。眉間にしわを寄せながら、真剣に悩み出す。

「うーん…」

そして、なにかが閃いた。

「最新の炊飯器に忍び込んで、ごはんが炊ける様子をナマで見てみたいかも…!」

「透明になっても身体の大きさは変わらないんですよね…。

熱にも強くなるわけじゃないし。…ごめんなさい」

なぜか佐保が謝る。

「とある調査では『透明人間になったらどうする?』という質問に対して、女性の約70%が『普段は入れないエリアに入る』あるいは『気になる身近な人の行動を観察する』と回答していたそうです。

そういう意味では、確かに炊飯器の中も、普段は入れない場所ではありますね」

佐保はその控えめな微笑を藍海に向けた。

藍海は褒められたと勘違いでもしたのか「やったー」とガッツポーズを見せる。

「気になる身近な人の行動を観察って…どういう意味だ?」

怪訝そうな宮本の質問。佐保は事もなげに答える。

「ああ。ストーキング願望ですよ」

「それって犯罪じゃ…」

「ええ、犯罪です」

さらりと佐保は答えた。

「男性の場合、およそ半数が『普通なら入れないエリアに入る』と回答していました。温泉や更衣室などの男子禁制エリアを覗いてみたいという意見も多かったようですが、これも犯罪です。

…ダメですよ、宮本さん…」

佐保は宮本を憐れむように冷ややかな目線を送る。

いやいや、ちげーし! 焦りながら否定する宮本。

藍海が無意識に宮本から身を遠ざけた。

「しかし…」

腕を組み、軽く握った右手を口元に当てながら、佐保がつぶやく。

「透明人間になると、犯罪に手を出しがちというのは、興味深いですね…」

「誰にも止められなくなるからじゃない?」

「それって、見つからなけりゃいいじゃん、ってことだよな」

宮本が呆れたような声を漏らした。

「罪を問われない、罰せられない、ってことで人間の行動は変わるようですね」

佐保は切れ長の瞳をゆっくりと下ろした。まるで、脳内の電位変化すべてに意識を傾けるかのように目を閉じる。

「たとえば、絶対に罪には問われないが、透明にならない指輪があったとします。宮本さんはギュゲスの指輪と同じように悪事を働きますか?」

遺憾なことだが、なぜか一片の迷いもなく宮本に尋ねてくる。

「そりゃ難しいなぁ…」

女性だらけの温泉に堂々と入っていく自分の姿を想像し、苦笑を浮かべた。

「では、逆に、絶対に罪を償わねばならないが、透明になる指輪があったとしたら?」

「女湯に入ったら、どうなる?」

「誰にもバレないけど、その後で逮捕されます」

「それも微妙だなぁ」

宮本はサファリハットを脱ぐと、くしゃくしゃの黒髪をかきむしった。よっぽど女湯に未練があるように見えるんだけど…。佐保は心の中で呟いた。

「でも、誰かに復讐するのは、問題ないですよね?」

藍海が胸の前で手を組み、目をキラキラさせている。

「なるほど…。後で暴行罪や傷害罪で処罰されるでしょうが、透明という反撃されない匿名性が有効に働くでしょうね」

「やったぁ!」

ガッツポーツを決めつつ、藍海は喜んでいるが、果たして誰に復讐をしようとしているのだろうか。

藍海の言葉で、なにか気がついたように、それまでの険しい表情を緩ませた佐保。柔和な笑みをうかべたまま、藍海を誘った。

「藍海さん、少し思考実験してみましょう」

「ええ、あ、はい‥」

なんのことかわからず、佐保の笑顔につられて、つい「はい」と言ってしまう。

「このギュゲスの指輪が問いかけているのは、1つの問いです」

人差指を立てる佐保。

「人間とは、道徳的な存在なのか?」

その問いに答えるかのように、いつの間にか指にはめていた和歌山の指輪が、午後の陽射しを受けて、きらりと光った。

-----------------------------------

「プラトン国家篇では『自由を与えられたとき、人間は必ず不正をする』という主張の論拠としてギュゲスの指輪が紹介されます。

ソクラテスの兄、グラウコンいわく、正義を守っている人は、制裁を防ぐ力のない臆病者だから不正をすることができないだけだ、とも…」

「なんかひどい話ですね…」

「透明とは、制裁されない状態を生み出す装置にすぎません。

では、なぜ透明だと制裁を防げるのか?

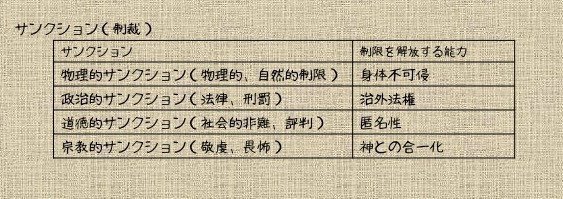

そのためには「制裁」を定義する必要があります」

佐保は、店の紙ナプキンに文字を書き始めた。

「これはイギリスの功利主義哲学者ベンサムによる定義です。

では、本当に、これらの制約がなくなれば、人間は必ず悪事に走るのでしょうか?」

ふと、宮本は気づいた。

「これって、さっきの『罪を問われない指輪』とか『透明にならない指輪』とかの話?」

「そうです。これらのサンクションから解放する指輪を想定してみたわけです。たとえば物理的サンクションに対しては「身体不可侵性」を仮定してみたわけですね。

各サンクションに対する解放条件は、こんな感じになるかと思います」

紙ナプキンのメモに罫線を引いて表にすると、解放条件を書き足していく。

「まず『身体不可侵』。この指輪は、透明にならないけど、あらゆる物理的攻撃を防ぐシールドを身にまとうことができます。

この指輪をはめて、窃盗や窃視、住居侵入、暴行傷害などの悪事を働きますか?」

「うーん、どうだろう…」

またしても藍海が腕を組み、胸の谷間を強調しながら、唸りはじめる。

「復讐し放題ですよね…?」

「おそらく死刑すら無効ってことだよな?」

宮本の脳裏には、核兵器が直撃しても無傷のまま高笑いを続ける黄金バットの姿が蘇る。しかし、あえて口に出すことはなかった。

確実に「なにそれー?」と藍海に失笑される自信があったからだ。

「でも、誰にも負けないから悪事に走るって、なーんか、かっこわるいですよねぇ」

藍海がえへへと笑いながら言う。

「だって、ふだんは物理的攻撃が怖くて、おとなしくしているんでしょ? ただのヘタレじゃないですか。集団でイキがって暴れているくせに、警察が来ると蜘蛛の子を散らしたように逃げ出すガキみたいですよね」

「確かに」

口調は柔らかながら意外な藍海の語気に、内心、宮本は驚いていた。

「俺も、不死身になったからには、悪事よりも正義のために能力を有効利用したいかもなぁ…」

宮本の脳裏には、金色のドクロ男が高笑いを続けている。

「でも、その日食べるものにも困るような状態だったり、切羽詰まったときなんかは、犯罪も辞さなくなるでしょうね…」

「たとえば?」

佐保は、すかさず問いかけた。

「うーん、たとえば、彼氏に振られたら自暴自棄になって暴れちゃうかも…」

「閾値(いきち)低っ!」

思わずツッコんだ宮本に対して、佐保は無言のまま鋭い一瞥を与える。切れ長の一重まぶたの奥にある瞳が語るのは、ただ一言「黙ってろ」だ。

「具体的に言うと?」

「そうですね…。まずは彼氏をボコボコにして、居酒屋『世炉思食』で暴飲暴食。酔った勢いで駅前ロータリーでストリートライブなんて素敵かも…」

人差し指と小指をピンと伸ばしたメロイックサインを形作り、ヘヴィメタルの神への忠誠を誓う藍海。

少女趣味的な外見からは想像もできないが、ゴリゴリのメタルバンドのギタリストとしても活動しており、重厚なリフと泣きの旋律を駆使する左利きのギタリストとして、千葉のインディーズ業界でも知られた存在だった。とりあえず確実に言えることは、藍海が駅前なんかでライブをしたら苦情は避けられない、ということだ。

「で、警察は藍海さんを逮捕しようとするんですが、物理的攻撃は無効、と」

「あ、そうすると調子に乗っちゃいますよねー。警察にも追われるでしょうし、ふつうの生活には戻れないでしょうし…」

「つまり、一度でも悪事を働くと、悪の道以外は歩めなくなるということか」

「刑罰を科されることが贖罪になるという効果もあるかもしれません。

ともかく、身体不可侵の指輪では、共同体からの『悪』のレッテルを剥がすことができない、というわけですね」

佐保は、そういうと紙ナプキンにすらすらと書き加えた。

「では、治外法権の指輪はどうでしょう?

この指輪をはめると、あらゆる法律の規制の対象外とされます。刑事法における刑罰はもちろん、民事法上の賠償も免れることができます。たとえ人を殺しても、逮捕されることはありません」

「警官をビンタしても?」

キラキラした瞳で佐保を見つめる藍海。

やけに暴力的な発言が続く藍海に、さすがの佐保も内心ドギマギしている。

「傷害罪はもちろん公務執行妨害にすらなりません。しかも、警官だからよほどの危害を与えないかぎりは、反撃されることもないでしょう。

攻撃対象に警官を選んだのは正解かもしれません」

藍海は小さくガッツポーズ。

「じゃあ、犯罪者の粛清をしようとしたら…」

「反撃されます」

「正義の味方とはいかないようだな…」

宮本の脳裏で高笑いしていた黄金バットも、いまや隅っこで小さく体育座りをしている状態だ。

「お風呂を覗いた場合も、捕まらなければ罪には問われないってことですよね?」

「ええ。退治されないかぎり好きなだけ覗き放題です。

ただし、その後の人生ずっと変質者扱いでしょうが」

「世間を敵に回しちゃうわけだ…」

どうやら、刑罰を無効にするだけで、暴力や風評から身を守る効果はないらしい。

「ややこしいのは、法律が前提となって、行為への評価がなされているケースです。遵法意識というのでしょうか…。法を守らないから皆で責め立てる、といったケースも、この指輪の力では無効化されます」

佐保の補足説明に、宮本も藍海もそろって小首をかしげた。それを見て、佐保は補足を続ける決意を固めた。

「たとえば、銃弾の入っていない拳銃を持ち歩いていた場合、誰にも迷惑をかけることはありません。しかし、遵法精神の高い人であれば、拳銃を持っている時点で批判の対象とするでしょう。

この治外法権の指輪は、そういった法の存在を前提とする規範意識をも無効とします」

「覗きの場合は?」

「ニュースなどで報道された窃視事件に対しての憤りは、遵法精神によるものと考えてもいいでしょう。しかし、直接被害にあった場合はプライバシー侵害に対する不快感などが生じます。これは指輪の力では無効化できません」

「つまり、ニュースで報道された場合は批判されないけど、直接クチコミで噂が広がった場合は、ずっと変質者扱いされるってわけだよな?

いまいち、その違いがよくわからないんだが…」

「確かに微妙ですよね。区別するポイントとしては、その犯人が目の前にいたとしたら嫌悪感や拒絶感を抱くかどうか?と考えると、ひとつの基準にはなるかと思います。

とはいえ、遵法意識と倫理的価値観は密接に結びついており、正確に区別するのは簡単ではありません。ここでは、ひとつの基準として、この現前したときの感情を採用したいと思います」

児童を拉致監禁した犯人が目の前にいたら唾棄するほどの憎悪を感じるだろうが、ワイセツ図画頒布で逮捕された自称芸術家にはさほど怒りを感じないだろう。むしろ作品を観てみたいと思うかもしれない。

そう宮本は結論づけて、ひとり大きく頷いた。

「治外法権の指輪をはめた者は、法で罰せられることはありません。しかし、周囲の人々から冷たい視線だったり、手荒い扱いをされることは覚悟する必要があるようですね」

「なんかいまいち使えない指輪ですねー」

藍海はつまらなさそうに呟いた。そんな藍海を宮本がさえぎる。

「いや、そうでもないぞ」

「え」

「海外はパスポートやビザなしで渡航できるし、拳銃や麻薬も輸入し放題ってことだよな。それこそ、銃があれば遠距離から攻撃することができるし、意外にやりたい放題じゃないのか?」

なるほど、と頷きかけた藍海の隣で、ぴしゃりと佐保が釘を刺す。

「暴力団の発想ですね。いずれにせよ、法の制約かつ庇護のない状態で好き勝手やるためには、報復を防ぐ暴力装置が必要ということですね」

「次は、匿名性の指輪です。

この指輪は、犯罪や迷惑行為によって失われるであろう社会的地位や評判などを維持することができます。簡単にいえば、噂されなくなる効果があるといえるでしょう」

「さっきの例みたいに、誰かを殴ったとしたら…」

「反撃はされます。運が悪ければ、暴行の現行犯で逮捕されるかもしれません。しかし、藍海さんが『暴力女』だの『狂犬』だのと噂され、周囲の人々から白い目で見られたり、村八分にされることはありません」

「…え、それだけ…?」

藍海には意外だったようだ。いままでの指輪に比べると「噂されない」だなんて、あまりにも地味すぎる。せめて「時間を止める」くらいの能力は持てないんだろうか。

しかし、佐保の言葉は意外なものだった。

「この指輪こそ最強かもしれません」

さすがの宮本も意外だったようで半開きの口から「えー」という疑問の声が漏れだしていた。

「考えてみてください。この指輪は、当事者間以外のあらゆる人物の興味関心を断ち切る能力を持っています。

たとえば宮本さんが痴漢をしたとしても、被害者以外の人物から敵意を向けられることはありません。藍海さんが肌もあらわな奇抜な服装で歩いていても誰も気にしません。

どんな犯罪者であっても、刑期さえ務め終えれば、他人の目を気にせずに、どんな街でも、どんな仕事でも、自由に生活することができます」

「ちょ、ちょっと、え、それって当然のことじゃないんですか? だって、刑期を終えているんでしょ? 罪は償ったんじゃないですか!」

「建前上は、ね」

佐保は、フッと鼻で笑った。

「前科者の社会復帰に対する拒否感情は、かなり根強いものです。もはや、前科者への差別といっても過言ではないでしょう。

たとえば、このお店の隣に引っ越してきた若者が、世間を震撼させた連続殺人事件の犯人だったとしたら、お客さんや近所の人々はどのような反応を見せるでしょうか?」

「連続殺人は極端だけど、性犯罪者については『再犯率が高い』として、刑期を終えたあとも居住地の届け出を義務づける動きもあるよな」

「ええ。有名なのはアメリカのミーガン法ですね。州によっても異なるようですが、性犯罪者の顔写真と個人情報がネットで公開される制度です。さらに韓国では性犯罪者や殺人犯にGPSを取りつけ、24時間体制で位置情報を監視しているようです」

藍海は、うんざりとばかりに表情を歪めた。

「そもそも他人をGPSで監視しようってのが、気持ち悪いですよねー」

ゲロゲロー。あまりに顔をしかめるので、宮本がなだめる始末。そんな藍海をちらりと一瞥し、佐保は言葉を継ぎ足した。

「もっとも『性犯罪の再犯率が高い』という主張も、最近では疑問視されています。警視庁の犯罪白書を見ても、強姦罪の再犯率は窃盗罪の再犯率のおよそ3分の1にとどまっています。やはり他人の言葉を鵜呑みにするのではなく、自分の手と目と頭で確認することが大切です」

そろそろ話を戻しましょう…。佐保はそう言いながら、残っていたコーヒーをぐいっと飲み干し、もう1杯お代わりを注文した。

藍海は、春の陽だまりのような極上の笑顔で「はーい」と答えると、空いたコーヒーカップをトレイに載せ、キッチンに引き返していった。その様子から、さきほどまで苦虫を潰したような極悪な表情で怒り狂っていた女性とは到底思えない。

「黙っていたら可愛いんでしょうけどねぇ…」

「いちおう、藍海ちゃん目的の常連客なんかもいるみたいだぞ。まあ、顔もご当地アイドルにいそうな感じだし、胸も大きくて、スタイルもいいしな。

一部のファンからは、癒し系って言われているらしいぜ…」

去っていく藍海の後ろ姿を見つめながら、佐保と宮本はつぶやくように言葉を交わした。そして沈黙…。いままで藍海のペースに惑わされているが、元々は物静かな二人、会話が続くはずもなかった。

しばらくして、藍海が蒸気を威勢よく吐き出すポット片手に戻ってきて、カウンターの上の小さなコンロの上にセットした。火をつけると、すぐさま蒸気によってホーローのポットの蓋がチンチンと音を立てて暴れ踊る。藍海は慣れた手つきで持ち手のついたリングに布製のフィルターを装着すると、コーヒーの粉を入れ、ポットから熱々のお湯を注ぎ始めた。

しゅわー。

コーヒーの粉から茶色い泡が沸き上がる。藍海は笑顔を浮かべたまま、泡の状態を見極めながら、ゆっくり「の」の字を書くようにお湯を注いでいく。

「本当にコーヒーが好きなんですね…」

藍海の笑顔に思わず佐保は見惚れてしまった。なるほど、癒し系というのも理解できる。感心した佐保の声に、藍海は、ひょいと顔をあげると、

「イエーイ! 」と片手でメロイックサインを決め、佐保にウィンク。

メガネの奥の佐保の瞳が色を失い、すーっと細まった。しかし、藍海はどこ吹く風。

「大変お待たせいたしました」

淹れたてのコーヒーを佐保の前にそっと差し出した。すぐさま芳醇な香りがふんわりと佐保を包みこむ。佐保は嬉しそうにコーヒーカップに口をつけた。

-----------------------------------

「さて、匿名性の指輪です。この指輪は、共同体のしがらみを断ち切る効果を持っています。いわば社会性をリセットする能力です」

「でも、それだけだよな? なんで最強なんだ?」

宮本の言葉に、カウンターの内側に立つ藍海も大きく首を縦に振り、同じく疑問を示す。

「あらゆる罪の意識は、共同体への帰属を前提としているからです」

さらりと言い切った後、ぼそりと「私の考えでは、ですが…」と佐保はつぶやいた。

「どういうこと?」

「少し長くなりますが、説明させてください」

佐保は、よっこらしょと椅子に座りなおした。

「この指輪をはめた人間は、共同体から消失した存在となります。つまり、直接的な当事者以外とは、一切関わりを持たないわけです。連帯感や絆といったものも失われますが、一方で「同じでなくてならない」という同質性や同調圧力、拘束力などからも解放されることになります」

「なるほど。ホームレスや愚連隊みたいなものか…」

「いいえ。ホームレスや愚連隊は『共同体から排除される』形式で、逆に共同体の一部として機能しています。いわば、辺縁・外縁に押しやられることで、堤防のようにぐるりと共同体を囲む境界線になるのです」

「つまり、排除することで共同体を安定させる機能を持っているってことか」

「いじめ問題みたいですね」

「ええ。いじめは被害者を排除しているように見えますが、貴重な生贄を簡単に手放すはずがありません。本当のところは、排除しつづける行為が『いじめ』なんです。逆にいえば、その共同体からスルリと抜け出してしまえば、いじめは終わります」

「いや、そんな簡単に共同体なんか抜け出せないでしょ?」

「いえ。所詮は学校や地域社会といった狭いコミュニティの問題。そこから逃げ出すのは、さほど難しくないはずです。いろんな世界があります。いま、この世界だけが絶対だと思うのは間違いなんです。

苦しければ、逃げ出せばいい。

苦悩は人を卑屈にします。誰かのために耐え忍ぶのではなく、自分のために逃げ出すべきなのです。私たちは、たとえ地を這い、泥をすすってでも、生き抜いていくべきだと考えています」

わずかに上気して語気を強める佐保に、宮本と藍海は圧倒された。

しかし、すぐさま、いつもの佐保に戻ったようで、若干、気恥ずかしそうにコーヒーを一口啜ると、続きを語り始めた。

「匿名性の指輪は、このように共同体の呪縛を解放する力を持っています。その結果、指輪の主は、共同体における存在感を失います。いわば事物のような存在に置き換わるのです。

たとえば、歩いていて電柱にぶつかった場合、腹いせに蹴飛ばすことはあっても、そのまま電柱に恨みを抱きつづけることは珍しいでしょう。それは電柱が、基本的には彼の世界に登場していないからに他なりません。電柱が存在感を持つのは、たとえば激突したときのような特別なイベントがあったときだけなのです。

そして、それと同じように、人間相互であっても、同性かつ同年代の人物に注目する傾向があるという実験結果もあります。

つまり、それ以外の人物は、文字どおり『眼中にない』状態になりやすいわけです。たとえば男子高校生が電車の車両などの閉鎖空間に乗り込んだ場合、サラリーマンや主婦は、彼らの世界には登場してこない、ということになります」

「そうなの? 俺は女性ばかり見ちゃうけどなぁ…」

宮本が妙な笑顔を浮かべて佐保の演説に口をはさんだ。刹那、バナナすらも凍てつかせるほど冷めた目つきで宮本を一瞥したが、佐保は目を閉じると、すぐに静かに言葉を継いだ。

「それは、宮本さんが『研究者』という特殊な職業ゆえ、同世代の他者に対して類似性を感じにくいことが原因かもしれません。これを社会心理学では『準拠集団』と呼んでいます。

たとえば社会性に乏しく準拠集団を構成しない人々も同様に自分の興味があるものばかりに引き寄せられる傾向はあるでしょうね」

なるほど、と感心する宮本だが、間接的に社会性に乏しいと指摘されたことには気づいていないようだ。

「さて、『事物』となった人物ですが、共同体から抜け落ちるがゆえに『罪』からも解放されることとなります。その理由は2つ。

1つは、罪とは、共同体の存在を前提とするから。もう1つは、罪とは、行為者の『意志』を前提としているからです」

ちらりと藍海を見ると、眉間にしわを寄せ、ビー玉のような大きな瞳をさらに見開いたまま硬直していた。こぼれ落ちるんじゃないかと佐保はありえない心配をしてしまう。

「たとえば、無人島のロビンソンが罪に問われることはあるのか? という思考実験があります。藍海さんはどう考えますか?」

「たとえば祖国で人を殺して、無人島に逃げてきたなら…」

「なるほど」

佐保はにやりと笑みをうかべる。

「確かに、罪を持ち込めば罪に問うことができます。見事な回答ですね。ここでは、無人島に漂着した以降に罪に問われるか、と訂正させてください」

「よっしゃ」と藍海はガッツポーズを決めると、すぐに訂正された問いに頭を悩ませはじめた。

「でも、無人島なんでしょ? 殺人も窃盗もできないし…犯罪ってそもそも無理だよね?」

「たとえば神を罵ったり、お祈りをさぼったりという宗教的な罪だったら考えられるよな?」

宮本は、もじゃもじゃ頭をかきまわしながら、藍海の思索に参加した。

「あ、そうですね! 宗教だけでなく、道徳やマナーのような、たとえばトイレだったり、食事だったりの作法なんかには違反することはできますよね。あとは、自分で決めたルールを破るとか…」

「間食しない、とか?」

宮本はニヤニヤしながら言う。以前、藍海が「間食をやめられない」と嘆いていたことを茶化しているらしい。カチンときた藍海も悪い顔で言葉による報復を試みる。

「禁煙とかジョギングとかも長続きしない人いますよねー?」

「いや、あれは、発掘で急遽中国に…」

次第に議論が脇道に逸れて、白熱しそうな気配を見るやいなや、佐保は、こほん、と咳払いひとつ。二人は言葉を止めて、佐保を見る。

「自分で決めたルールを破る場合など、これらのケースは「対象化された自己との対話」もしくは「外在化された自己との対話」だということができます。宗教的なルールについても「外在化された神という存在との対話」といえるでしょう」

そこで一旦言葉をとめて、宮本と藍海の様子を眺める佐保。

藍海が「対象化? 外在化?」と繰り返しながら宮本に泣きつく。

宮本はそっとポケットから1本のタバコを抜き出し、カウンターの上に置いた。そしてタバコを指さし「対象化」とつぶやいた。

宮本の説明によれば、「対象化」や「外在化」とは、「どこにもいないはずの自分自身や神を、まるで目の前のコップやタバコのように、どこかにあるかのように考えること」とのことらしい。

藍海は、鏡に映った自分の姿を思い浮かべた。

宮本いわく、自己鏡映像認知も自己対象化の一種だという。

宮本の説明が終わるのを待っていた佐保は、藍海が理解したようすを見ると、中断していた説明を続けた。

「つまり、無人島にいながらも誰かとの対話をしているということ。そこには第三者との共同体があるといえるでしょう。つまり、無人島のロビンソンは『罪に問うことができる』と結論づけられます。

しかし、一方で、外在化された存在との対話が想定されないロビンソンは、罪に問われません。ゴミを散らかしても無関心でしょうし、禁煙やジョギングなど忘却の彼方へ消え去ってしまっていることでしょう。それは、あくまでも第三者との対話、すなわち共同体こそが、罪の存在には不可欠だという証左に他なりません」

「はい、先生!」

藍海が手を挙げた。佐保は「先生」と呼ばれたことに、ちょっと嫌そうに眉を寄せながら、藍海の質問を促した。

「いまの話って、被害者になる人がいないから罪を犯すことができないのか、それとも、罪かどうかを判断する人が他にいないから罪になりえないのか、どっちなんですか?」

「すべての罪が被害者を必要とするわけではありません。たとえば交通違反や通貨偽造などは、ルールを破ったことに対する犯罪です。つまり被害者がいなくても罪は成立します。

そして、第三者の存在は、罪を判定するために必要なわけでもありません。裁判官や評論家は求められてはいないのです。

必要なのは、罪を共に定義し、共有する存在です。第三者は、いわば罪の定義を承認し、維持する存在として求められるのです。

たとえば、罪の定義を知っていても守れないということはよくあることかと思います。吉田松陰や西郷隆盛などの幕末の志士たちにも大きな影響を与えた中国の陽明学では『知行合一』といい、道徳的行為については、行動することこそが『知っている』という状態、すなわち、いくら『知っている』と主張しても実行していない以上は『知らない』ことと同じなのだ、と主張していました。

彼らは、なぜ『行動すること』を重視したのでしょう?

それは『行動すること』が、道徳を共有する共同体そのものに働きかけ、その社会の渦中に巻き込まれることに他ならないからです。つまり、共同体にアクセスすることなく道徳の定義を知ることはできないということが『知行合一』という主張になります。…まあ、逆にいえば、それだけ『行動する』ということが難しいのだともいえるのでしょうが」

「あー、わかるー!」

藍海が賛同の声を上げる。

「老人や妊婦に電車の中で席を譲ったほうがいいってのは知っているけど、いろいろ考えちゃって、なかなかできないもんね。恥ずかしいし、断られたらヤダなぁって思っちゃうし…」

「しかし、そうなると、知識としての道徳はありえない、ってことだよな? だとすると、道徳なんて教科のように教えることはできないんじゃねぇか?」

少し難しい顔をしていた宮本が、低めの声で疑問を呈した。

間髪入れず佐保は応答する。

「宮本さん、知識がそのまま道徳になるわけではありませんが、知識がなくては道徳も成り立ちません。その知識を共有することは可能です。

現在の義務教育における道徳教育が正しいというつもりはありませんが、道徳を教育することは可能だと信じています」

「教科のように指導しないとすると、どうやって?」

「あくまでも道徳が成立するためには、道徳を共有する第三者が必要とされるわけです。ならば、その第三者を生み出せばいい。要するに共同体への所属感を与えればいいわけです。

道徳教育で最近広く用いられている『ロールプレイング』という演劇的な手法も、行為主体と共同体との関わりを持たせるための努力のひとつといえるでしょう」

わかったような、わからないような、微妙な表情の二人。だが、あくまでも本題ではないとして、佐保は話を進めることにしたようだ。

「ともかく、罪を成立させるためには、罪の定義を共有するような第三者の存在が必要であり、それが、すなわち共同体だということになります。極端にいうなれば、罪とは共同体によって生み出されるものなのです。

ちなみに、さきほどお話ししていた『事物となった人物は罪から解放される』という話は覚えてますか?」

佐保は、藍海に視線を送る。

「お、おう…」

思わずオットセイのような声が漏れる藍海。いや、覚えていたのだ。忘れていたわけじゃない。確かに覚えていた。しかし、あまりにも唐突に振られたため、あんな海獣のような声が…。そんな藍海の葛藤を知ってか知らでか、佐保は慈愛に満ちた表情で微笑みかけた。

「その理由として、罪の性質として『共同体の存在を前提とすること』と『行為者の意志を前提とすること』の2つをあげました。

前者については、いままでお話ししてきたとおりですが、後者の『意志』については、いかがでしょうか?」

「まず思いつくのは、裁判とかでよく話題になる『責任能力の有無』ってやつだよな? 明確な殺意があったかとか、なんとか…」

「心神喪失状態、とかでしたっけ?」

「さすがお二人ともご存知ですね。では、なぜ責任能力がないと罪に問われないのでしょうか?」

一瞬の間が空く。藍海と宮本が互いに目を合わせ、無言で発言順番を譲りあった。こういうときに藍海は驚異的な根気強さを見せる。いつもの通り、根負けした宮本がため息をつきながら、先に口を開くこととなった。

「責任能力なんてのが議論になるくらいだし、起こった事件の内容で刑罰が決まるというよりも、犯罪に至った経緯で刑罰が決まる、ってことだよな?

極端な話、大量殺人した5歳児よりも、綿密に計画された殺人未遂の犯人の方が、厳罰に処せられるってことがありうるっていう…」

「へー。結果よりも過程ってこと?」

「そうそう。ビジネスの世界だと『結果がすべて』とかいうらしいけど、それとは真逆の考え方だよな」

「一方で、教育業界では結果よりも取り組み姿勢や創意工夫、あるいは問題の解き方などを重視します。奇しくも、刑罰には、そういった教育的意図があるという説もあります。宮本さんがおっしゃるとおり、刑罰は、罪を裁くというビジネスライクな側面よりも、犯罪者を矯正するんだという教育的側面の方がずっと強いのかもしれません。

さらにいえば、責任能力を求められるということは、シンプルに言ってしまえば、対等な共同体の構成員であることを求められているということになります。

そのため、14歳未満の少年は責任能力がないものとして、罪に問われないわけです。中学生くらいにもなれば、思考能力も実行能力も大人に負けないくらい備わっているはずですが、それでも罪に問われないのは、ただ単純に、大人のコミュニティの中に組み込まれておらず、責任、すなわち、いざという時の代償を払う能力に欠けていると判断されるからに他なりません」

そこで佐保は、息継ぎをするかのように、小さく吐息をこぼした。

「つまり、意志とは、共同体の一員であるための十分条件なのです。

そして、共同体の構成員以外が起こした犯罪は、行為ではなく、事故として扱われるのです」

宮本が眉間にシワを寄せ、虚空を睨みつけながら質問する。

「たとえば、歌舞伎町あたりで外国人観光客による犯罪が発生したとするだろ。その場合も日本国内の共同体に属する構成員以外による犯罪だよな? この外国人観光客も罪に問われないっていうのか?」

「いいえ。特別な事情がないかぎりは罪に問われるはずです。

この文脈で語られている『共同体』という単語は、言ってしまえば、広く『人類』とでも称することができるような最大級のグルーピングを指しています。国単位や地方公共団体のまとまりのような、小さな単位の共同体ではありません」

そんな佐保の言葉を受けて、藍海が不思議そうに質問した。

「共同体って、そんなにいくつもあるんですか?」

藍海のイメージでは『共同体』というと、地元の町内会や自治会のような地縁集団を指すものらしい。だから、基本的に1つしかないはずだと思っていた、と。

「共同体というのは、シンプルに言えば『人と人とのつながりによって生まれる社会』です。私の場合は、一定の規則や価値観を共有する集団という意味で用いています。

たとえば、近所に住む人が関係を築けば、藍海さんのイメージどおり、自治会が共同体となります。しかし、同時に学校や職場など住居以外の場所でも関係性は築かれるはずです。その場合、学校や職場でも共同体は発生します。

さらに、共同体を構成するメンバーが違えば、その共同体で共有される価値観や規則も異なるものになります。ゆえに、構成員のバリエーションの数だけ、共同体が存在すると言えるでしょう。

たとえば、中学や高校でも、仲の良いクラスメイトといるとき、教室で授業を受けているとき、あるいは部活動のとき、それぞれ異なる性質を持った集団に属していると思います。それらの集団を私は『共同体』と呼んでいます。

ついでにいえば、その共同体ごとに私自身の立ち位置も変わるはずです。唯一不変な『私』など存在しません。イギリスの哲学者、ウィトゲンシュタインの言う『家族的類似性』、すなわち、なんとなく共通しそうな性質を寄せ集めたもの、それが『自分自身』という意識に他なりません。

つまり『自分』という存在は、共同体ごとに色を変え、形を変える、変幻自在なものであって、決して固定された恒常不変なものではありません。八方美人っぽく聞こえるかもしれませんが、自己愛を基礎として他人に気に入られようと振る舞う八方美人と、他人に合わせて自由に姿を変える他律的自己とでは、まったく真逆の存在です」

藍海よりも知識があるだけに、いろいろと疑問が湧いてくるのだろう。腕を組み、眉間にしわを寄せながら、宙空の一点を見つめ、じっと聞いていた宮本。佐保の言葉が途切れると、ゆっくりと口を開いた。

「つまり『自分』ってのは、共同体の数だけ存在するってこと?」

「それは『存在する』という言葉をどのように定義するかによって答えが変わってきます。『共同体の数だけ存在する』と言っても、それほど間違いではないと思いますが、より正確に言うならば『共同体から切り離された自己は、1つも存在しない』とでもすべきでしょうか?」

そう答えた佐保であったが、言い終えるとともに目を閉じ、ブツブツと小さな声でつぶやきながら、改めて論理展開を確認したようだ。ほどなく「うん」と小さくうなずき、説明を続けるため、宮本と藍海に向き直った。

「さて、さきほどの外国人観光客による犯罪の件ですが、私が言う『共同体』とは、日本という地域共同体をイメージしたものではなく、もっと広い意味であったことは理解いただけたかと思います。

そして『共同体の構成員以外』とは、外国人や見慣れる不審者を意味するのではなく、もっと極端に、タンスや看板のような事物、もしくは宇宙人か動物のような人外の存在を指すものと考えていただいても間違いではありません」

「じゃあ、14歳未満は、動物や石コロと一緒っていうこと?」

藍海が、いかにも納得いかないといった表情で尋ねてくる。

佐保は、小さく頷き返した。

「あくまでも『道徳については』という但し書きが必要ですが。

道徳に関する論議においては、以下の推論がなされていると考えられます。

まず第1に、共同体の構成員というものは、責任と意志を持つ存在であるべきである。そして、第2に、14歳未満の子女については、責任と意志を持つとは認めない。ゆえに、14歳未満は共同体の構成員ではない、という結論になります」

「14歳ってことは、高校生だろ? もう立派な大人だと思うんだがなぁ」

宮本は髪をかきむしりながら、いまいち納得いかないようにつぶやいた。

「よっぽど中年のおっさんの方が、ガキっぽいのにねー」

いまいましげに藍海も同意を示す。

つい先日、初めて来た中年の客に「コーヒーのお代わりが無料じゃないなんてどういうことだ!?」という理不尽なクレームを入れられたことを思い出しているらしい。激怒した藍海が、仁王のごとく立ち振る舞い、すぐさま店から追い出したものの、それ以降、常連客以外の中年男性が来店すると、警戒するそぶりを見せるようになってしまった。

子どもや店員など、立場の弱い相手にしか暴君ぶりを発揮できないのは、明らかに、日常では弱い立場におり、根源的な劣等感に苛まれ続けている証である。だからこそ、他人の上に立ちたがるし、なおかつ『他人の上に立つ』ということを『相手を支配すること』だと勘違いして、横暴に振舞ったり、無理難題を押しつけたりもする。すべては脆弱な自尊心が原因である。

彼らは、わがままなのではない。単純に、他人を服従させたいだけなのだ。

悲しいことだ。佐保はそう考える。その自尊心が、たかだか小売業の接客ごときで崩壊するものでなければ『キレる中高年』という社会現象も見られなくなるだろう。では、どうすべきなのか…? その答えは、未だ佐保の中には見つからなかった。

しばしの逡巡の後、佐保はフッと笑った。

また、話をそらしてしまったようだ。

「14歳という年齢設定が妥当かどうかは、ここでは問題としません。いずれにせよ、意志の存在が、共同体の成員であるための条件になっていることを理解いただければと考えています」

「それって、たとえば、意志のないゾンビは、共同体の成員になりえないってことだよな?」

「最近のゾンビ映画では、ゾンビに意志が生まれつつあるんですけどねー」

藍海が後頭部で手を組みながら、愉快そうに笑った。

藍海は、筋金入りのホラー映画ファンでもある。特にお気に入りが、ジョージ・A・ロメロ監督。ゾンビ映画の生みの親だ。

しかし、宮本に「話がややこしくなるから、やめろ」とつっこまれ、「はーい」と残念そうにゾンビトークを諦めた。悔しまぎれに、宮本の背後で、べーッと舌を出す。

「ゾンビに意思能力がなく、コミュニケーションができないと仮定すれば…」

佐保はちらりと藍海を見る。

「ゾンビは共同体を構成する仲間になることはできません。ゆえに、ゾンビには社会性は認められません。そのため、罪を課すこともできないのです」

「なるほど。確かにゾンビ相手に法廷で争っているイメージはないわなー」

「あるのは、虐殺ばかりです」

したり顔で藍海が大きく頷く。

ゾンビとは死を具現化した存在である。だから、生者は暴力に頼ってでも必死に退けようとする。裁判など生温いことが通用する相手ではないのだ。

藍海が、そんなゾンビ論を熱く語ろうとした矢先、なにかを察した宮本がキッと睨みつけた。すぐさま顔をそらし、知らんぷりする藍海。

おそらくは、そんな無言の攻防に気がついていないのだろう、佐保は、事もなさげに話を続けた。

「ゆえに、この匿名性の指輪をはめた人物は、共同体から抜け落ちることで、一切の罪から解放されることになるのです。

いまの話の流れで言えば、『ゾンビ化する』と言った方がわかりやすいかもしれませんね」

宮本は慌てる。

「じゃあ、虐殺されちゃうじゃん!」

「ええ。最初に申し上げたとおり、この指輪の能力は、噂されない程度のものでしかないので、罪を犯した瞬間、誰かに反撃される可能性は大いにあります。その点では、治外法権の指輪とあまり差がないかもしれません。

また、匿名がゆえに、社会的サービスを享受できないという点でもゾンビに似ているかもしれません」

「なんだか、治外法権の指輪と似てますね…。違いってなんでしょう?」

「治外法権の指輪は、法的に解放されるだけです。暴力や風評からは身を守ることはできません。しかし、社会から非難されるような振る舞いさえなければ、普通の日常生活を送ることは可能です。

一方、匿名性の指輪は、共同体から切り離すことによって、風評のみならず法的にも開放するものです。その点にかぎって見れば、治外法権との差はないかもしれませんが、日常生活においても、共同体から切り離されてしまうというデメリットがあります。

たとえば警官に襲いかかったと仮定してみましょう。

治外法権の指輪の場合は、反撃はされる可能性はあるものの、逮捕されることはありません。しかし、突如暴れ出した危険人物として、近隣住民からは距離を置かれ、おそらくは警察の監視がつくことでしょう。

一方、匿名性の指輪の場合は、反撃はもちろん、とりあえず身柄を確保するために現行犯逮捕されることもあるかもしれませんが、その後、きれいさっぱり忘れ去られてしまい、無罪放免となります。最初の反撃で命を落とさなければ、生き延びることは比較的容易かと思われます。また、ご近所のおばさんたちにひそひそと噂されることもありません。

ただし、その一方で、犯罪を犯さなくても共同体から疎外されることになります。誰も話しかけてくれず、匿名なので郵便物も届きません。もちろん、警察の保安サービスも受けられず、電気ガス水道といった基本サービスも享受できない。

それこそ、本当の意味で『ひとりでも生きていける』人でないと、生きていくのが大変な環境です。

ちなみに藍海さんは、誰の助けも借りずにタコライスを作れますか?」

「え? いちおうカフェメシの定番だし、レシピくらいは知ってますけど?」

不意にカフェのおしゃれなごはんの定番の名前が出て、藍海は面食らったように戸惑いながら答えた。

宮本が呆れて口を挟んだ。

「そういうことじゃねぇんだよ。

既製品を使わずにタコライスを作れるかってこと。

ケチャップのために自分でトマトを育てる。塩は海水を干して製塩する。挽肉は、牛を飼育して、殺して、皮を剥いで、肉の塊に切り分ける。

…できる?」

「できない。

っていうか、やりたくない」

苦笑いする藍海。佐保は特に興味もなさそうに頷いた。それこそ佐保ならば、無表情のまま馬でも牛でも解体してしまうのかもしれない。

「匿名の場合は、そこまで極端に社会的分業を否定する必要はないかと思いますが、いずれにせよ、社会的分業や共有、互助の輪っかからも追い出されることになります。

ちなみに念のため確認ですが、そもそも、匿名ってどんな状態でしょう?」

ニコッと微笑む佐保。

経験上、宮本は察した。こういうときの佐保は、意地が悪い。簡単そうな質問だが、本当はとても厄介で、注意深く回答する必要があったりするのだろう。

考え込もうと腕を組んだ瞬間、隣にいた藍海が軽々しく口を開いた。

「その名のとおり『名前を持たない状態』ですよね? 個人に属する性質を持たない状態とか?」

ほう、という顔をする佐保。

だか、宮本にはわかる。演技だ。巧妙な罠に誘い込むためのエサにすぎない。

「個人に属する性質ってなんですか?」

「えー、まず名前とかでしょ?」

藍海は、罠におびき出すためのエサにぱくりと食いついてしまった。

「なるほど。宮本さんならば『宮本常次』という文字列ですね。他には?」

「気が利かないとか、髪がうざいとか、先生のくせにケチくさいとか?」

「おい!!」

思わぬところで自身の酷評が始まり、つい勢いでツッコんでしまう宮本。まさに思うツボ。

「個人の性質っていうなら、大学教員だとか、稲毛の教職員住宅に住んでるとかあるだろ? それこそ性別とか身長・体重なんかも性質だよな? よりによって、なんだよ『ケチ』って!?」

噴飯やるかたないといった感の宮本。佐保は、さらりと火に油を注ぐ。

「いえ、ケチも立派な性質のひとつです」

安心してください!と言わんばかりの信頼感。

「いや、そうじゃなくって…」

「では、次の質問です」

悪あがきをする宮本を完全に放置して、佐保は話のテンポを早める。

「宮本さんの性質は、誰が生み出したものでしょう?」

一瞬、宮本と藍海の動きがぴたりと止まった。

「だ、誰…?」

「え…、宮本先生じゃ…?」

「違います。宮本さんは、ただ、その性質で『ある』だけです。いわば、その性質の所有者であるだけなのです。

たとえば、不動産の所有者は、不動産を生み出した者ではなく、あくまでも誰かから与えられた者にすぎません。それと同じように、個人に属する性質を生み出したのは、その所有者ではなく、あくまでも、その所有者が属する共同体なのです」

「いやいやいやいや…」

佐保の言葉に衝撃を受け、思わず身体を仰けぞらせる藍海。

宮本は、ぽかんと口を開け、なるほどねぇーとつぶやきを漂わせる。

「たとえば、宮本さんの属性のひとつである身長についてですが、えーと、いくつですか?」

「182」

「なるほど。大きく見えるわけですね」

「石原良純や南海キャンディーズのしずちゃんと同じですよ! 宮本先生、すごい!」

パチパチと拍手する藍海。なぜか褒められた気がしないのは宮本だけだろうか?

「宮本さんの身長が182センチあるというのは、どうやって知りましたか?」

「え、そりゃ、健康診断とかで測ってもらって…」

「では、センチの定義とは?」

「…なるほどね。メートルの1/100だ」

佐保が展開しようとしている論理がわかったのか、宮本はにやりと口角を上げる。

「そうですね。そして、メートルとは、1/299,792,458秒間に真空中を光が進む距離と定義されています」

「2億9979万…? まったく実感わかない数字なんですけど…」

苦笑する藍海。

佐保によれば、要するに、光は、1秒あたりに2億9979万2458メートル進むので、それをひっくり返しただけのものらしい。まあ、藍海でも1メートルなら、えいっと足を延ばすだけで1秒もかからず進むことができる。光なら、なおさら速いだろう。そりゃ実感がわくはずもない。

「俺らのころは『メートル原器』なんてので定義していたのにな」

目を細め、懐かしむように遠くを見つめる宮本。しかし、狭い店内での話。さほど遠くは見つめられない。

「いずれにせよ、身長を測る尺度は、共同体が定めた定義を利用しているわけです。たとえ、メートル法を利用しない場合でも、たとえば『猫型ロボット2体分』などとなにかと比較して大きさを表現している段階で、もうすでに共同体や他者を必要としていると言えるでしょう。

そして、それは、このように数字で把握できる定量的な性質ばかりでなく、言葉でしか表現できない定性的な性質についても同様です。

まず相対的な性質の場合です。たとえば『宮本さんは弱い』とか『宮本さんは小さい』とか言われる性質ですが、これは、他の誰かと比較して『強い/弱い』と言っているにすぎません。敵のいない場所で『俺は強い!』と誇っても意味がないように、これらの相対的な言葉は明らかに他者の存在を必要とします。

そして、それ以外の、絶対的な表現の場合ですが、たとえば『宮本さんは男性だ』や『宮本さんは陰険だ』のように、誰かと対比することなく、それ単独で表現されるような性質でも、その言葉そのものの定義は、共同体によって定められているという事実を無視することはできません」

「つまり、言葉で語っている以上は、共同体の輪の中に組み込まれている、ということですか?」

藍海が不思議そうに尋ねる。

佐保は、透明度の高い声で「はい」とだけ答えた。それに対して、珍しく藍海が食い下がる。

「だとすると、共同体の外に出るのって、そもそも難しくないですか? 言葉って、誰かとの会話だけでなく、なにかを考えるときにも必要なものですよね? なんか、共同体から切り離されただけで、言葉や思考が失われるなんて、やっぱり違和感があります」

「そうですね。藍海さんがおっしゃるとおり、共同体から切り離されたとしても言葉や思考は失われることはありません。

失われるのは、あくまでも個人の属性とされるものです。

たとえば『宮本さんは男性だ』という属性の場合、共同体の輪から抜け出した瞬間に、なにをもって『男性』と呼ぶのか、その定義が失われます。

たとえば、誰かを男性と判断する材料はいろいろあるかと思いますが、そういった男性的特徴もすべて意味をなさなくなります。たとえば、性染色体がXYだったり、喉仏があったり、男性生殖器があったとしても、それは『男性』という単語では呼ばれなくなります。

そもそも『男性』とは、どういう存在なのか、その意味を失うのです。『男性は力強い』『男性は臭い』『男性は短絡的だ』といった文化的性差の定義も成立しなくなります。

それは『男性』という単語の代わりに別の単語、たとえば『ガヴァガイ』に置き換えただけの話ではありません。

たとえば、髪の短い人を『ガヴァガイ』と呼ぶかもしれませんし、優越コンプレックスに支配されている人を『ガヴァガイ』と呼んでいるのかもしれません。『ガヴァガイ』と『男性』という単語が、完全に同じ意味を持つのかどうか、誰も保証できないのです。

つまり、日常的に利用している『男性』という言葉と完全に一致する概念が存在しなくなるのが、この『共同体の輪から抜け出す』という状況なのです。

そして、失われるのは、あくまでも言葉のみで、その単語で表現されるような性質、たとえば臭いのようなものは、依然として宮本さんの身体に残り続けるということになります」

ニコリと佐保は微笑んだ。

しかし、さすがの佐保の笑顔でも、藍海の理解を促進することはできないようだ。頬を引きつらせながら、えへらえへらと薄笑いを浮かべている。理解できていないときの典型的な表情だ。

宮本は藍海に同情した。

「最初の質問に戻りますが、匿名とは、どのような状態でしょう?」

「えーと、個人の属性を失って、共同体の輪から抜け落ちた状態…ってこと? なんだそりゃ?」

藍海は、はてなマークを周囲にばら撒きながらも必死に佐保の質問に答える。佐保は小さくうなづいた。

「そうですね。一言で言えば『個体性を喪失した状態』と言ってもいいかもしれません」

「個体性?」

「そうです。とある人物が『その人物である』ための十分条件となるものです。たとえば、藍海さんが藍海さんたらしめているものは、なんでしょう?」

「えっ…」

絶句。

そもそも質問の意味が藍海にはわからない。

数年前に流行したモラトリアム世代の『自分探し』ではないが、『自分』なんてものは、追おうとすればするほど逃げていくものだ。

ただ、ここにいて、こうしている。

その事実がそのまま自分なのだから、あえて別の何かを『自分』として定義する必要なんかない。そう藍海は考えていた。だからこそ、自分を自分たらしめているもの、と言われても、いまいちピンと来なかった。なにか特定のなにかを提示することで、かえって自分自身から遠ざかってしまうような、そんな気がした。

「なんか特定のものじゃないと思うんですよね…。言った瞬間に、まったく別のものになってしまうような…。なにか、言葉では捉えられないようなものじゃないんでしょうか?」

恐る恐る口を開く藍海に、佐保は笑顔を向ける。

「素晴らしい! まさに、言葉とは月を指し示す指のごとく、ですね!

おっしゃるとおり、指先は月そのものではありません。指先と月とを混同すれば、途端に間違うのです。

さらにいえば、この個体性の問題は、古来、中世ヨーロッパの時代から連綿と議論が繰り返されてきた難題のひとつです。そう簡単には結論は出ないでしょうが、ひとつだけ言えるのは、個体性の成立には、身体的連続性が大きく関わっている可能性があるということです」

「身体的連続性?」

「はい。要するに、藍海さんの身体が、昨日から今日、そして明日にかけて同一のものである、ということです。

朝、目が覚めると、昨夜と同じく藍海さんの身体から世界が広がっているということ。それは、決して宮本さんの身体ではないということ。まず、その事実に、藍海さんの個体性の根本があるんじゃないか、という考え方です。

本来的には、記憶などの心理的連続性や、魂のようなものを想定する非還元主義なども考慮する必要がありますが、ここではざっくり『身体的連続性』とだけ言っておきます」

佐保にとっても、幾分かややこしい議論なのだろう。かすかに微笑にも似た苦笑いを浮かべながら、側頭部をぽりぽりと掻き、「まあ、詳しくは別の機会にでも」とつぶやいた。

「とはいえ、身体的連続性で担保されるであろう『個体性』も、共同体がなくては『存在する』と主張できません。

悪臭は残りつつも『臭い』という表現を失ったのと同様に、言葉なき世界における『個体性』などは存在しえないのです。

つまり、共同体がなければ、個体性も消失することになります」

藍海は、下唇を突き出しながら、声にならない声で低く唸り続けていた。

なんとなくは理解している。意味を失うことで、実在していても、その存在が認められない、ということなんだろう。

唸っていた藍海を見かねて、佐保が助け舟を出す。

「たとえば『アート(Art)』という言葉ですが、この言葉は、18世紀ごろまでは『技術』や『技芸』という意味しか持たない言葉でした。いまでも『マーシャルアーツ(武術)』などの言葉に、その用法が残っていますが、当時はむしろ、そういった技術的な意味の方が中心だったわけです。

その言葉が、いつの間にか、観念的・精神的な働きを示すものになり、そして明治時代に日本に輸入され、『芸術』という漢字を当てられることになります。現在、私たちが『芸術は爆発だ!』と叫べるのも、こうした言葉の変遷が土台になっているわけです。

さて、では江戸時代に『芸術』は存在しなかったのか?

もちろん、千利休に代表される茶の湯や、世阿弥による猿楽、狩野派や琳派による絵画など、芸術的価値の高い精神活動は存在していました。和歌や俳諧などもそうですね。それらの作品は、現代の目から見ても、十分に『芸術的』なものです。

しかし、その当時においては、それらの作品は『芸術的』ではなかったのです。なぜなら『芸術』という言葉が存在していないからです。

現代においては、『芸術』というと、個人の精神性を具現化する行為のように考えられているかと思います。いわば、個人が美を生み出す、とも言えるでしょう。

たとえば、マルセル・デュシャンという美術家は、既製品の便器にサインをして展覧会場に設置しました。表現された作品は、ホームセンターで売っているような便器だけです。まさしく、彼自身の観念の有無が芸術かどうかを決定している作品に他なりません。

一方で、中世日本には、このような観念的な作品は存在していません。

美は作品と不可分のもので、むしろ精神性よりも、美を具現化させる技術力こそ賞賛されました。そこにおいては、あらかじめ美が存在しており、それを再現することが『芸』であり『技』だったのです。

たとえば琳派の代表的な絵師である尾形光琳ですが、かの有名な風神雷神図は、俵屋宗達の作品を模写したものです。さらに言えば、多くの浮世絵は木版画で大量生産されたものでした。この辺りも西洋的な芸術観とは一線画するものと考えることができるかと思います」

中世ヨーロッパでも、王侯貴族などの発注者がいた場合は、やはり個人の精神性よりも、ニーズに応える必要がある。その場合も、現代的な意味での『芸術』観は持ちにくいと佐保は説明した。

ヨーロッパでも、作者が自由に絵画を描けるようになったのは、展示販売というしくみができあがった18世紀以降らしい。

藍海が、さきほどよりはすっきりした顔をしているのを見て、佐保は安堵のため息をついた。

個体性に芸術論、ややこしい話題ばかりだ。

「さて、いままでの議論でわかったのは、以下の2点です。

1つ、匿名とは、共同体とのつながりが断たれた状態であること。

2つ、匿名であることによって、個体性すらも失ってしまうこと」

佐保は、そこで言葉を止めて、宮本と藍海の顔を見渡す。

「ちなみに、アドラー心理学はご存知ですか?」

「おお、知ってる。『嫌われる勇気』だろ? あれ、流行ったよなー」

「私も大学の授業で聞いたことがあります。たしか、フロイトの性欲理論に対抗して、権力理論を主張した心理学の一派ですよね?」

藍海の言葉が紡がれるごとに、どんどん表情が暗くなる佐保。

「藍海さん、その授業の内容は、きれいさっぱり忘れたほうがいいですよ…。半世紀ほど前ならいざ知らず、現代においてアドラー心理学をそのように把握しているというのは、たとえユング派、フロイト派であっても、研究者の風上におけません」

眉間にしわを寄せながら、小声で「あとでその講義をした人の名前を教えてください」とつぶやいた。

宮本は苦笑する。佐保のような学生に目をつけられるとは、その教員も不幸だ、と。自分自身が講義後、佐保に激しく詰め寄られていることを想像し、小さく嘆息した。

続けて、佐保は藍海の誤った知識を正すための補足説明をすることになる。

「アドラー心理学を、誤解を恐れず、ざくっとまとめると、大きく3つの主張にまとめられます。

1つ、人間の価値の基礎は、共同体にある。

2つ、個々人は、それぞれの共同体においてどう振る舞うべきかの価値/信念体系を身につけている。

3つ、自らの理想とのギャップにおいて劣等感が生じ、優越性を求めるようになる。

極度に単純化すれば、共同体を『親』、個々人を『子ども』と置き換えて考えてみるとわかりやすいかと思います。

共同体は親や教師のような存在で、その価値観に基づいて構成された家庭の中で、我々は生きています。とはいえ、親の提示する善悪に従う必要はなく、従うのか反発するのか、あるいは、どのような方法で従うのかなどは個々人の判断に任せられています。そして、たとえば両親に常にチヤホヤしてもらいたいのに、それが叶わないとき、その人物は劣等感を感じ、あるいはたまに褒められると優越感を感じたりする、ということになります。

さらに、創始者のアルフレッド・アドラーは『すべての問題は、対人関係の問題である』とも言っています。このように、アドラー理論においても、個人の成立には、共同体の存在が欠かせないとされています」

「あれだろ? 『共同体感覚』ってやつ」

宮本が知っているアドラー心理学の専門用語を口に出す。

佐保は、コクンとうなずいた。

「そうです。共同体感覚。要するに共同体との一体感のようなものです。

正しい共同体感覚のもとで、人は初めて自分自身の価値を感じることができるとされています。それは、他者から承認されたいという自己愛的な欲求ではなく、共同体のために役に立っているという貢献感があってこそ、初めて成り立つものです」

「だとすると、よくいる『おせっかいなオバサン』ってのも、共同体感覚が高いってこと?」

藍海は、「掃除」の大義名分のもと、母親に捨てられてきた歴史的資料(雑誌の切り抜き)や次世代に伝えるべき貴重な人類遺産(景品やファンシーグッズ)を思い出しながら、怨嗟の声を漏らす。

佐保は、藍海の発想が面白かったのか、からからと笑った。

「共同体への貢献意識は高いのかもしれませんが、貢献方法を間違えているんでしょうね。

おそらく、相手の生きる力を奪う『勇気くじき』になっているために『おせっかい』と感じられてしまうのでしょう。それは、結局のところ、自分の力を誇示して、相手を支配しようとする自己愛的な行為に他なりません。

本来であれば、相手を信じて見守り、課題を達成できるよう応援するだけなんです。それこそが本来のバランスのとれた共同体感覚であり、正しく課題が分離できている状態でもあります」

つまり、藍海の例でいえば、母親は藍海のゴミを捨てるべきではなかった、と佐保は言う。歴史的資料や人類遺産を放置した場合、たとえば掃除できず埃が舞い散ることで生じる衛生問題やモノが占有するスペースコストの問題が発生することを丁寧に示唆し、藍海自身に判断させるべきだったという。

いや、そもそも両親の庇護のもとで生活している以上、藍海の私物を置く場など存在しないと考えていたのかもしれない。それなら、そうあらかじめ言うべきだったと佐保は言う。

「アドラー心理学においては、『自己』が存在するために必要なのは、まったくの赤の他人です。『私』のための道具や手段となるような他者は、これっぽっちも必要とされていないのです。

逆にいえば、赤の他人が存在しなくては、この『自己』という存在も発生しえないのです。

そして、さきほどの匿名性の議論でも『個体性の成立には共同体が必要』と確認したとおりです。アプローチは違えども、同じ結論にたどり着いたことは興味深くもあります。

断言しましょう。

共同体との関係こそが、個人という存在を成立させるのです」

そこまで言うと、佐保はふふっと小さく笑った。

怪訝そうに佐保を見つめる宮本と藍海。その視線に気がつくと、佐保は弁解するように言葉を継いだ。

「面白いもので、一般的には『共同体』と『個人』というのは対立概念のように考えられてきましたが、実は『個人』が成立するためには『共同体』の存在が必要不可欠だということになります。

『共同体』がなくては『個人』も存在しえないわけですから、たとえば『反社会的存在』という響きも多少むなしく聞こえませんか?」

くすっと佐保は声を漏らす。

正直、宮本には、その面白さがよくわからない。

反社会的勢力なんか、そこらじゅうにゴロゴロしているじゃないか。これっぽっちもむなしくない。むしろ迷惑なだけである。

「そうは言っても、実際にチンピラやヤクザって存在してますよね? お客さんでも、たまーにいるし…」

と、藍海。

宮本の視界の端で、のんびりお茶していた主婦グループがびくりと身体を震わせるのが映った。

藍海は突如「あ、今はいないですよ?」と意味不明のフォローをする。

「そうですね。なぜ『反社会』なのに『存在』しているのか? 本来であれば、共同体との関係を破壊する反社会的存在は『個』として存在できないはずではないか? その疑問はもっともです。

しかし、その問いに対する回答は、しごく単純なものです。

すなわち、彼らが所属する共同体は1つではないからです」

「確かに、さっき共同体は1つだけじゃない、って言っていたよな?

町内会だけじゃなくて学校や職場も共同体だ、とか」

宮本のフォローに、佐保はにこりと微笑んだ。

「ええ。さきほどもお話ししたとおり、共同体とは、一定の規則や価値観を共有する集団であり、同時に複数存在するものです。そして、それと同様に、ひとりの個人が属する共同体も単一ではありません。複数の共同体によって成り立っているのです。

私は、この理論を『多層的共同体理論』と呼んでいます。

いわばミルフィーユのように、複数の共同体が重なり合って、1つの身体に存在する個性を成立させています。

反社会的存在についても、いくつかある共同体のうちの大衆的なものに反発しているだけで、それ以外の共同体には、しっかり順応していると言えます。

老荘思想で有名な荘子には、盗賊にとっての思いやりや利他の心を説くことで、逆説的に形式的な徳目の無意味さを示した一節があります。(荘子 外篇第十 胠篋篇) 盗賊にとっては、略奪した金品を仲間に平等に分けることこそ『道徳的』なのだ、と。

これなどは、一般的な市民社会と逆転した価値観によって構成された共同体の存在を示す、一つの極端な例になるかと思います」

「その理論からすると、どんなやつだって、結局は、なにかしらの共同体に所属しているってことにならないか?」

「なります。

だからこそ『匿名の指輪』は強力なのです。本来ならば、人間存在にとっては不可欠な共同体の存在を根こそぎ奪ってしまうのですから。

果たして、共同体を失った人間は、どうなるのか?

その答えが『ゾンビ化』でした。

しかし、さらに議論を進めてきた現在では、このように断言できるでしょう。

すなわち、共同体を失った人間は、この世界に存在できない、と」

えええ?

宮本と藍海がどよめく。

「じゃ、じゃあ、指輪をはめた瞬間に、消え失せるってことか?」

「まるっきり呪いの指輪じゃないですか!?」

「安心してください。消滅するわけではありません。

おそらく物理的には存在し続けるんですが、意味論的に存在しえない、と。

ここから先は論理的推測になるんですが、意味論的に存在しないということは、他の共同体の人々から『人間』として認識されなくなるはずです。

『非定型うつ』とも呼ばれる気分障害も、その診断名が一定の地位を得るまでは『甘え』と断罪されていました。

同様に、人間存在もその意味を失えば、近接する概念に包括されます。

それがアンドロイドなのか、動物なのか、あるいは妖怪なのか、現時点では特定できませんが、『人間』としての存在は消失することになります」

まあ、要するに「ゾンビ化」でもいいんですけどね。

そうつぶやきながら、佐保は、傍の紙ナプキンに「ゾンビ化」と書き足した。

-----------------------------------

「さて、いままで各サンクションを解放する指輪を検証してきました。

もともとの問いは『人間とは道徳的な存在なのか?』でした。

そのために、特定の制約から解放された状態でも、人間は道徳的行動を行うのか検証しようとしてきたつもりです」

「そういえば、そうだったな」

「なんか、いろいろ話したので忘れてましたねー」

藍海がふふふと口元を押さえて笑う。

そんなマイペースな二人の態度に、ため息をつきながら、佐保はくるんと眼球を一周させた。やれやれ、といった声が聞こえてきそうな雰囲気である。

「とりあえず検証していきましょう」

椅子の上で姿勢を正しながら、佐保が言った。

上方落語なら、この辺りでタンッと小拍子が入るところであろう。

「まず、身体不可侵の指輪でしたが、これをはめても、肉体が傷つかないだけで、周囲の人々の悪評からは逃げられないことが確認されました。

そして、同様に、治外法権の指輪でも、法的に裁かれないだけでしかなく、共同体における評判だったり、あるいは身体的な攻撃に対する恐怖は、依然として残りつづけることが確認されました。

つまり、身体不可侵の指輪であっても、治外法権の指輪であっても、共同体内部での評価からは逃れられない、ということになります。

それは、たとえば宮本さんが、治外法権の指輪をはめても悪事に走らなかったとしても、宮本さんの存在が『善』だったから、という理由にはなりません。単純に世間の評判を気にしたから、とも考えられるのです。

そこで、本当に検証すべきなのは、共同体からの評判を無効にした場合だということがわかります」

佐保の説明を聞いていた藍海が、驚いたように声を漏らした。

「あ…。匿名性の指輪…」

「そうです。覚えていてくれて嬉しいです」

佐保は微笑む。

これは、ちょっとした嫌味だろう。さすがの藍海にもそれはわかった。

「まさに、匿名性の指輪によって、共同体からの呪縛はリセットすることができます。

では、他の指輪と同じような問いになりますが、匿名性の指輪をはめても、人は善なる行為を行うのでしょうか?」

佐保は、宮本に視線を向ける。

ちょっと宮本は慌てた。

「え? 匿名性の指輪って、ゾンビ化しちまうんだろ? 善とか悪とか関係なくなっちゃうんじゃねぇか?」

「そうなんです。

匿名性の指輪は、共同体の呪縛どころか、はめた人間そのものを消失させてしまうものでした。つまりは、善も悪も存在しない世界へと瞬時に変容するわけです。

その状況において、当然、道徳的行動もしようがありません。

もちろん、同様に、悪事すらも行いようがないのです」

想定していなかった展開に、藍海が吹き出す。

「佐保さん、私てっきり『指輪をはめても悪事をしません。だから、人間は善なる存在です』って流れになると思っていたんですけど!」

「そうですね。単純に共同体からの評価がキャンセルされるだけなら、そういう展開になっていたかもしれません。

しかし、共同体と自己の確立が表裏一体である以上、共同体を否定すれば、善だの悪だの言う前に、存在そのものが否定されてしまうのです。

これは、逆を返せば、以下の2点に集約できます」

佐保は、すっと指を立て、数を示す。

「1点目。人間は、共同体を離れては、存在できない。

2点目。人間の善悪は、共同体が決定する」

最終的に宮本と藍海に向けて、ピースサインをする形になる。

なんとなくはぐらかされた感の残る藍海が、首をひねりつつ、疑問を口にした。

「要するに、人間は道徳的存在ではないってことですか?」

「道徳的かどうかは、人間そのものの性質ではなく、あくまでも共同体が付与する性質でしかありません。特に多層的共同体理論においては、共同体ごとに善悪の基準も異なっていると考えられます。

要するに、共同体から切り離した一個人の道徳性を判断することは、不可能だということになります」

そこで一瞬、佐保は言葉を止めた。

言うべきか逡巡したのち、意を決したように口を開く。

「ひとつだけ言えるとすれば、共同体から離れて存在できない以上、共同体の価値観と調和して生活した方が、なにかと良い結果を得られやすいという傾向はあるかと思います。

アドラー心理学でも、共同体への貢献感が重視されていました。

そういう意味では、やはり人間存在は『善』へ傾きやすい存在ではないかと言えるかと思います」

-----------------------------------

佐保が語り終えたのとタイミングを同じくして、店のドアが勢いよく開かれた。ドアにつけられたチャイムが、カランコロンと澄んだ音を店中に響かせる。

反射的に藍海は「いらっしゃいませー!」とはつらつとした声で新たな来客を出迎えた。

宮本と佐保に小声で離席を詫びると、人数分のお冷を用意し、そそくさと接客対応に向かう。

ふと、佐保は壁掛けの時計に視線を移した。

思ったよりも、話し込んでしまったようだ。

履修している講義があることを宮本に伝え、藍海に会計を依頼する。

「ふーん、忙しいんだな。ゼミか?」

「いえ、普遍科目です。まだ2年生なのでゼミはないんですよ」

そっか、と宮本は相槌を打ちながら、そういえば、こいつのことをよく知らないよな、と心の中でつぶやいた。

そもそも年齢や所属する学部すらも知らない。

ま、いっか…。

宮本は、サファリハットを持ち上げ、佐保に別れの挨拶をした。

「佐保さん、また来てくださいね」

「また来ます。ごちそうさまでした」

藍海からお釣りを受け取りながら、言葉を交わす。

「あ、そうそう」

藍海がなにかを思い出し、さきほどまで佐保が座っていた席に駆けて行くと、すぐに戻ってきた。

手には佐保が書き込んでいた紙ナプキン。

「いちばん最後の『宗教的サンクション』って、まだ話してなかったですよね? 次回いらっしゃるまで、このメモは取っておきますので、今度、その続きをお願いします」

「ああ、それ…」

佐保は、紙ナプキンに手を伸ばすと、一文書き足して藍海に戻した。

にやりと唇の端を上げながら、言う。

「神のみぞ知る、ってところですね」

いいなと思ったら応援しよう!