島津斉彬タトゥーユ

茄子やズッキーニ、夏野菜がそろそろ出揃い始める。

そうなると夏野菜をたっぷり使った料理を作りたくなる。

それはそうと薩摩にバカ殿なしと聞いたことがある。鹿児島の人々が身贔屓から言い出したことかもしれないと思いながらも、本当に賢い殿様だったと思われる幕末の君主を思いながら、夏野菜を料理した記録。

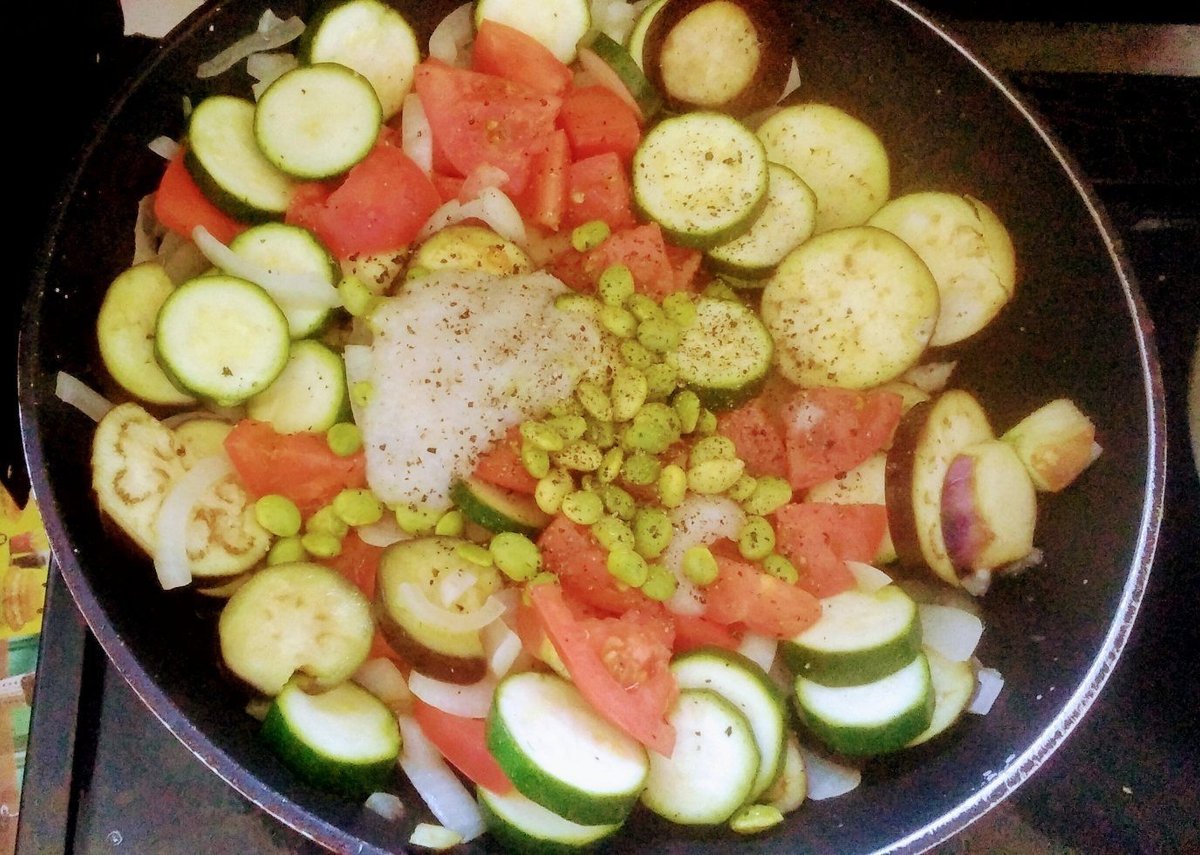

玉葱 1個

茄子 2本

トマト 2個

ズッキーニ 2個

枝豆 好きなだけ

大蒜 1欠け

塩麹 大匙1

塩 少々

オリーブ油 適量

黒胡椒 多め

文化六年(1809)に誕生した邦丸が後の島津斉彬。父親は島津家二十七代当主の斉興。正室との間に生まれた嫡男でしたが、なかなか家督を譲られず。

その理由は祖父にあり。

祖父の重豪は蘭癖大名と綽名される人物で、蘭学や西洋の事情に非常に興味を持ち、その祖父の薫陶を受けた斉彬もそうしたことに興味を抱く。

重豪がシーボルトに謁見した時にも、斉彬が同席したと言われます。

そうした人物が当主になると、藩の財政を西洋趣味につぎ込んで、台所事情が悪化する恐れありとして、斉興はなかなか隠居せず。

斉彬が四十代になっても、跡目は譲らず。

跡目相続が遅れたのにはもう一つの理由。

斉興にはお由羅というお気に入りの側室。その間に久光誕生。当然ながら母は我が子に島津の殿様になって欲しいと願い、斉興もその考えに傾く。

藩内でも斉彬派と久光派に分かれることに。これがお由羅騒動と言われるお家騒動。

老中、阿部正弘や松平春嶽が事態収拾に介入。斉彬派が勝利し、家督継承。

家督を争った斉彬と久光ですが、本人達はむしろ仲がいい兄弟だったそうです。普通ならば火花バチバチで敗れた方は死に追いやられることも少なくないお家騒動ですが、珍しいケース。

島津家当主になった時には43歳。

ここから斉彬は懸念されていた通り?西洋式の工業化へと突き進む。

集成館と呼ばれる、言わば工業団地を作り、目玉として反射炉を作らせる。これは大砲の砲身を作るための硬い鉄を作る施設。

今でも鹿児島の特産となっている切子、つまりガラスも此処で作られていた。

藩政改革に乗り出して、能力ある下級武士を抜擢。この時に斉彬に引き上げられたのが西郷隆盛や大久保利通。

アメリカから帰国したジョン万次郎を保護して、藩士に造船や操船を学ばせる。恐らく万次郎からアメリカがいずれ日本に開国を求めてくると聞いていたのではないか。(万次郎は恐らくフリーメイソンですから)その時の備えを急いだ?

そして嘉永六年(1853)にペリー来航。

これ以降は幕政にも口を挟むようになる。平和な時代ならば、外様大名が幕政に関与など考えられないことですが、危機の時代が斉彬を中央へ押し出したというべきか。

曽祖父が同じ、つまりはとこに当たる篤姫を養女として、十三代将軍家定に嫁がせる。

将軍継嗣問題で一橋慶喜に次の将軍位を譲らせるために篤姫を嫁がせたと言われることがありますが、もし二人の間に子が出来たらどうする?

というより、家定には子を作る能力がないとわかっていたのか?

家定は病弱だったと言われますが、それはもしかしたら精神の方か?それとも不能?

西洋の技術導入に熱心だった斉彬。日本で最初に写真に撮られた人物と言われています。

実は自身の撮影の前に、家臣にモデルになれと命じたのですが、写真という新たな技術の実験台となることに恐れを為して切腹してしまったとか。

俗説で写真を撮られると魂を抜かれてしまうとか言われていたそうですから、無理ない反応。

止む無く斉彬が自身を被写体として写真撮影。

開国した後、日本船は船籍を示すために国旗を掲げることに。しかし当時は国家という概念すらない。つまり当時は日本人というよりも何処の大名の家臣とか百姓とか狭い藩や分国という社会で生きていた。

西洋諸国への対抗上、一つの国家としてまとまらねばならない、その象徴という意味合いからも国旗は必要ということで日の丸が制定。それを幕府に進言したのが斉彬。

最初は船に掲げる識別のための旗だったということです。

幕府内では当初、白字に黒丸の大中黒ではどうかという意見。

これは徳川家が新田家の子孫ということになっているので、新田家の家紋を使おうということでしたが、斉彬の意見が通って白字に赤丸の日の丸に。

日出ずる国である日本には相応しい国旗。

将軍継嗣問題では大老、井伊直弼が推す紀州の慶福が勝利。十四代将軍徳川家茂となる。

このことに対する抗議として、斉彬は藩兵五千人を率いての上洛を計画。しかし、その練兵を視察している時に急死。

一応は病死。コレラではと言われていますが、疑惑が多い。

毒殺説が昔から根強い。薩摩ではコレラの流行は既に終わっていたこともあり、あまりもタイミングがよいことが原因。

斉彬自身だけではなく、その子達もほぼ夭折。

11人の子がありましたが、男子7人は夭折。一人残った男子はまだ幼かったので中継ぎとして久光の子が跡目を相続となりましたが、唯一残っていた男子も夭折。斉彬の男系子孫は絶える。

久光自身は兄と仲が良くても、久光を担いでいた家臣の中にはやはり不満をくすぶらせていた者もいたのではないか?そうした家臣が一服盛った?

他に怪しいのは幕府?

もっと妄想を膨らませると、日本が必要以上に強くなることを懸念した外国勢力というよりも、国家を超えた存在であるDS。

日本国内で内戦を起こさせ、武器を売り、最終的には植民地とすべしと考えていたので斉彬は邪魔になったので、裏で糸を引いて暗殺?

久光の子が忠義として島津家当主に就任。久光が後見役となりました。

斉彬の男系子孫は絶えたものの、三人の女子がその血筋を残しました。

茄子が柔らかく煮えている。ズッキーニにも味がよく沁みている。塩麹が野菜の甘味や旨味を引き出している。思い付きで入れた枝豆がよい食感。

トマト味が全体を纏める。

ブラックペッパーが味の引き締め役。

五十歳を一期として世を去った斉彬ですが、彼に引き上げられた西郷や大久保を始めとする下級武士達が維新を牽引。日本の近代化に貢献。

明治維新が正しかったのかについては意見が分かれる所ですが、斉彬が生きていたら、日本をどう導こうとしただろうか。そんなことを妄想しながら、島津斉彬タトューユをご馳走様でした。