【名画をプロップスタイリングしてみる Vol.9】ハンス・ホルバイン「大使たち」

今日の1枚はハンス・ホルバイン「大使たち」

ロンドンのナショナルギャラリーにあります。

ホルバインは1543年にロンドンで猛威をふるったペストにより亡くなった、16世紀北方ルネサンス期にドイツ、スイス、イギリスで活躍した画家です。

こちらの作品、人物が2人描かれた肖像画ですが、真ん中に置かれた物が目立つ不思議な肖像画ですね。メッセージがたくさん込められているに違いありません。早速見てみましょう。

フランスの使節としてイギリスにやってきた騎士ダントヴィユさん(29)と、ホルバインの友人でもあるフランスの司教のジョルジュ・ド・セルヴさん(25)が描かれた肖像画です。実はこれ、記念写真なんです。2人がフランスで出会った記念に超一流画家ホルバインに依頼して描いてもらった絵なんです。

そしてなぜ年齢がわかるかというと、ダントヴィユさんは手に持っている短剣の柄に、ド・セルヴさんは、彼が右ひじを置いている書物の側面に、それぞれ29、25と描かれているからです。くーっ、隠されてますね~。

この時、イギリス史上最悪の王様ヘンリー8世が国を支配していました。1番目の奥さんと離婚するために国の宗教を変えてしまったり、6回結婚離婚を繰り返してうち2人の妻を殺したり、もうめちゃくちゃ。

そんなイギリスを偵察するためにフランスから派遣されたのがこの有能な2人だったのです。

では棚に置かれているものたちを見ていきましょう。

天球儀、円筒状の日時計、象限儀(天体観測するための定規)、多面体の日時計、地球儀、算術書、讃美歌集、11本の弦のうち1本がなぜか切れてしまっているリュート、解体されたフルート。

実はこれら、いずれも数学、音楽、地理学、天文学のどれかに関係しているものなんです。

古代ギリシアでは自然を計測する学問としてこれらの4つの学問をクワドリウィウム (4科) と言いました。つまり、2人の高度な教養、または知性や業績を表現するために、数々の道具が描かれたのです。ドヤ感が半端ないですね。

しかし、それだけではありません…!

弦が切れたリュート、讃美歌の楽譜、解体されたフルート、壊れた地球儀は宗教界の不和、そして現世のむなしさを暗示していると言われています。また、空になっているリュートのケースは棺を示唆しているとも。

確かにわざわざ壊れていたり不均衡だったりするものを描いていますね。よく見ると心がざわざわします。

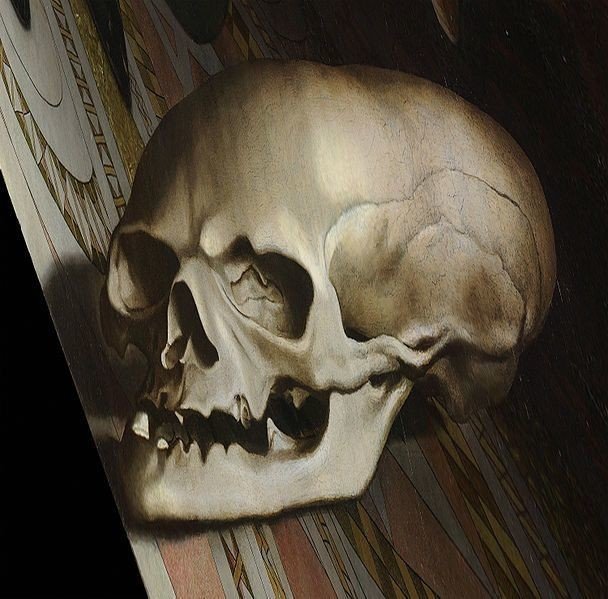

そしてなにより意味深なのが足元に描かれた白い物体。違和感しかないのですが、これなにかわかりますか?絵に近づいて、斜め下から見上げると…実はこれドクロなんです!

ドクロは普通「ヴァニタス(虚栄、むなしさ)」や「メメント・モリ(常に死を想え)」といったモチーフで使われる代表的なものですが、肖像画にドクロが描かれるのは非常に稀です。

ホルバインは、芸術は時間を停止させることができるが、現実の世界では死を逃れることはできない。有能な若者たちでも、どれだけ地位を築き上げても、どれだけイケメンでも、いずれ死はやってくる=「メメント・モリ」というメッセージをこの絵に込めたのでしょうか。

なぜここにドクロが描かれたのか本当の意味はわかっていません。

ちなみにこのように角度を変えて見ると正確な姿が現れる技法はルネッサンス初期に考案されたもので、「アナモルフォーシス(歪絵)」と言います。

30分アニメじゃなくて劇場版コナン級な謎解きボリュームでもうおなかいっぱいやでって感じですが、最後に、左上をご覧ください。

カーテンの陰にキリストの磔刑像が隠れています。なに隠れてんねん!めちゃくちゃ怖いやないかい!って感じですが、

どれだけ死を恐れても必ずいつか死はやってくるというメッセージに対して、「この世で信じるに値するのは救済のみ」を象徴しているかのようです。

ホルバインはその後、木版画の連作『死の舞踏』を発表します。

14世紀にヨーロッパ全土で流行したペストにより葬儀や埋葬が間に合わないほど多くの人が次々と亡くなり、祈祷することでさえ人々は不安を払拭することができず、教会ではメメント・モリの説教が行われ、早かれ遅かれいずれ訪れる死に備えるように説かれました。

しかし、死への恐怖と生への執着に取り憑かれた人々は、祈祷の最中、墓地での埋葬中、または広場などで自然発生的に半狂乱になって倒れるまで踊り続け、この集団ヒステリーの様子は「死の舞踏」と呼ばれていました。

ホルバインは、14世紀にペストが流行ったおよそ200年後にそんな「死の舞踊」をテーマにした作品を発表しますが、その2年後の1543年に冒頭でもお話した通り、再びロンドンで猛威をふるったペストのため、彼の人生は突然終わりを告げます。

死を意識し続けたホルバイン。彼にとっての芸術とはどのような存在だったんだろう。

今、改めてこの作品を見て、14世紀~18世紀に流行したペストについて知って、政治、宗教、芸術についてはもちろん、自分の生き方についても思うこと考えることがたくさんありました。明日は何をしよう。