Code For Japan Summitで オードリータンにあってきた

これは、ばばばのひとりAdvent Calendarの7日めの記事です。今日はpmconf に参加した話です。

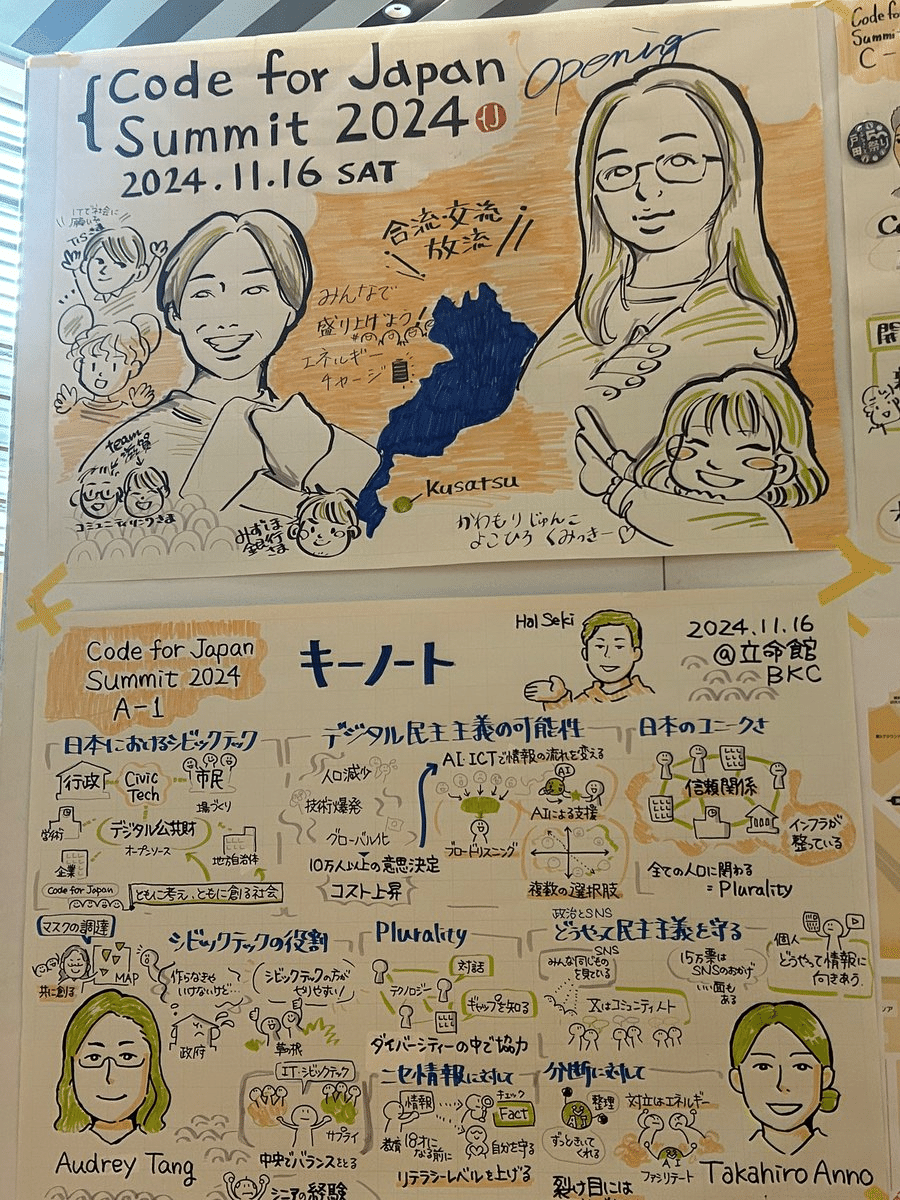

シビックテックとは、市民がテクノロジーを活用して、行政の問題や社会課題を解決する取り組みのことを指します。11月16日、年に一度のシビックテックのお祭り、Code for Japan Summit が 2024年は立命館BKC (琵琶湖草津キャンパス)で開催されました。キーノートは前台湾デジタル発展省のオードリータンさんと都知事選に出馬していた安野さん。特にオードリータンさんは何回かリモートでの講演視聴はあったものの、直接見たい!と琵琶湖まで行ってきました。

実はシビックテックはあまり知らずに参加しました。シビックテックはテクノロジーとコミュニティを通じて政府と市民の関係を変革する世界的なムーブメントである、とのこと。今は GovTech TOKYO などができ、だいぶ身近に情報がはってくるようになりました。説明が丁寧なのでとても勉強になりました。

テーマは以下のようなものでした。

行政とエンジニアがどう共創してより良い社会ができるのか?

グローバル化により全人類ステークホルダーな複雑な社会の中でどう共創するのか?

ありがちな状況としては、行政も市民エンジニアも、どちらも自分たちの正義を主張し、議論をしてしまうこと。ただ、共創のためにエンジニアは

protest (抗議)するのではなく、demonstrate (デモ)しよう

for people ( 誰かのために) ではなく、with people ( 一緒に)

solution を 提案するのではなく、material を示し、未来をかたろう

と語っていたのが印象的でした。特に最後の「解決策を示すと、解決案の精度の議論になってしまう。技術者は、技術そのものとそれがもたらす未来の変化の可能性を示すべきだ」 という主張は非常に興味深かったです。not protest , demonstrate . のメッセージはなんだかスクラム的だと思いました

メモも

シビックテックはテクノロジーとコミュニティを通じて政府と市民の関係を変革する世界的なムーブメントである

行政とのコラボレーション:オープンガバメントの促進、GovTech

デジタル公共財 / インフラの想像 : オープンソース・データ、政府によるオープンソース

Decidim

市民主導プロジェクトの促進

ステークホルダー : 中央省庁、地方自治体、学術機関、民間セクター

Code for Japan の役割

Vision : ともに考え、ともに創る社会

3本柱:デジタル民主主義 / デジタル公共財 / 市民主導プロジェクトの促進

今後の課題

持続可能性の課題 : 資金調達モデル / 成長の管理

インパクトと適用 : 政府側の受け入れ体制 / 市民参加の壁

技術・社会 : テクノロジーの進化 / ソーシャル・イノベーション

将来のトレンドと機会

デジタル民主主義とAI

デジタル公共財 2.0 : Web3と公共財 / 国境を越えた協力

ブロードリスニングによる衆院選挙分析、GitCoin の助成金、Japan Choice

安野さん : デジタル民主主義の可能性

人類史上、日本が初めて直面する3つの状況

人口減少局面では、意思決定が短期によってしまう

技術爆発 の時代には環境変化の不確実性が上がり、より敏捷な対応が必要

グローバル化により、ステークホルダーの数(80億)が爆発

10万人以上のコミュニティにおいて、各個人の意思が尊重される形で効果的に意思決定する法方を人類はまだ知らない

1万人以下 : 政治家が直接話を聞ける

10万人以下 : 2-hop で政治家がきける

10万人以上 : 難易度あげる

AI や ICT の技術を使いながら、情報の流れ方を変える(= デジタルデモクラシー)

ブロードキャスト から ブロードリスニング:多くの声を上手に収集

AI によるコミュニケーションの増幅と支援 : AI あんの 、攻撃的な発言をAI でフィルタリングして安心して発言する場をつくる

複数の価値観・選択肢が群雄割拠するような空間が作れるのでは?:政治家のマニフェストをPCA で二次元のマッピング。次元の説明力が多元性がある

日本はデジタル民主主義を世界に煎じて育てて行けるポテンシャルがあるのでは?

欧米と比較して分断の度合いが限定的であり、多元的でありつつも意思決定の難易度が低い

デジタルやAI に親和的な国民性がある

パネル

オードリーさん:日本は極端にならない ( Polarity)

安野さん:探索的によいソフトウェアをつくるのは Civic Tech の方がやりやすい

plurality

across diversity で協力するための技術

comprehensive な map を共有していないと

どういうふうにSNS から民主主義を守ればいいのか?

自覚して適度な距離、community note

あらゆる情報に対して疑いながら摂取する

公務員の人にどうIT エンジニアを理解してもらうの

activist のときの戦略:protestor と呼ばない、demonstrator と呼び、デモしまくった。be open to future / solution じゃなくて material を見せる

台湾政府支持率 9% →73%

2020年、マスクマップのとき

propaganda で実現してない

どの党にいても、

with people / not for people

偽情報

education も大事

cofacts :fact check 関係のやつ

分断対立を乗り越えるには?

AI : 分断がおきると、話し合えない

conflict はわるくない。plurality では source of energy

well trained facilitator が必要 。これ AI ならできる。

人間のファシリテーターの限界 : ずーーっと反応し続けることができる。無限の忍耐力

Service Delivery 側は「shared experience」するしかないのだ 。narrative!

Civic : ダイヤモンドの話ができたよ

台湾は IP より Accountability が重要視される

「鐘を鳴らせ。鐘をならせるうちに。完璧を求めるな。ヒビがあるかもしれないが、気にするな。そこから光がさすのだから」

おおきな視座でものごとを捉える時間も必要だと感じましたし、AI の理解力をどう活かすか真剣に考えています。運営のみなさま、ありがとうございました!